Musik und Revolution: «Als die soziale Ordnung zu bröckeln begann, übertönte die Musik plötzlich alles»

Mat Callahan geriet Mitte der sechziger Jahre als Teenager mit seiner Gitarre mitten in die politisch-künstlerische Avantgardeszene San Franciscos, wo die gegenkulturelle Revolution entfacht wurde. Ein Gespräch über das damalige Lebensgefühl, die Musik und die zwiespältige Rolle des «Rolling Stone».

WOZ: Mat Callahan, in Ihrem Buch über Musik und Politik in San Francisco zwischen 1965 und 1975 schreiben Sie, dass es den «Summer of Love» 1967 gar nie gab …

Mat Callahan: Nein, den gab es nicht. Was stimmt, ist, dass es damals eine wachsende Zahl von jungen Leuten in die Stadt zog. Und die Zeitungen verkündeten weithin, dass diese «Hippieflut» ein soziales Problem darstelle. Als Antwort darauf bildeten Aktivisten aus dem Haight-Ashbury-Viertel einen «Summer of Love»-Rat, der zu Kollektivaktionen aufrief – etwa, gemeinsam die Strassen des Quartiers zu putzen –, aber auch Konzerte veranstaltete. Der Ausdruck «Summer of Love» stiess damals kaum auf Widerhall. Es hat dann vielleicht ein Jahr gedauert, bis die Medien den Begriff aufnahmen und ihn dabei rückblickend so zurechtbogen, wie es in ihr Weltbild passte: Flower-Power und ein Haufen langhaarige Mittelschichtskids, die high durch den Park tollen.

Was hat denn all die Jungen nach San Francisco gezogen?

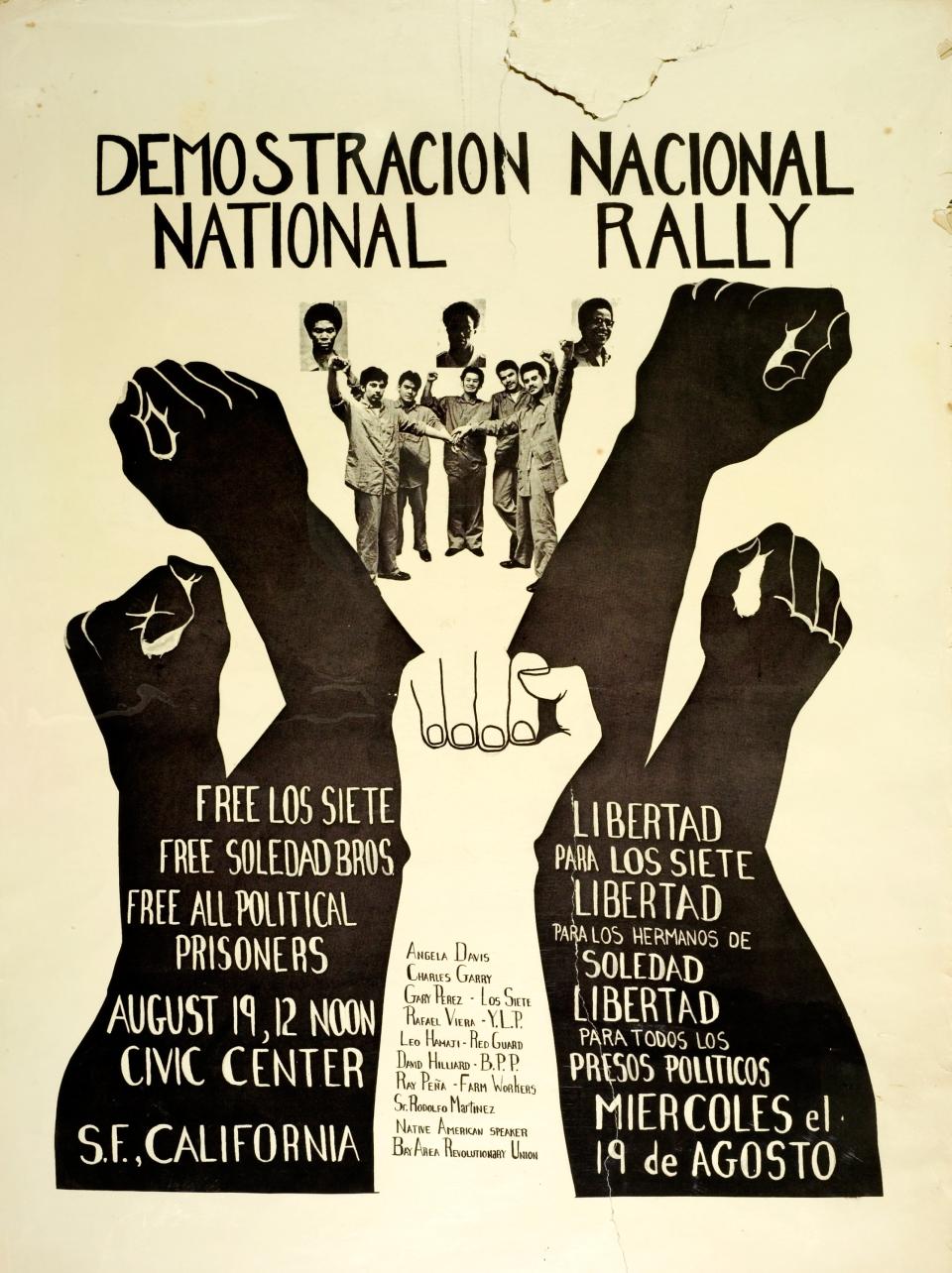

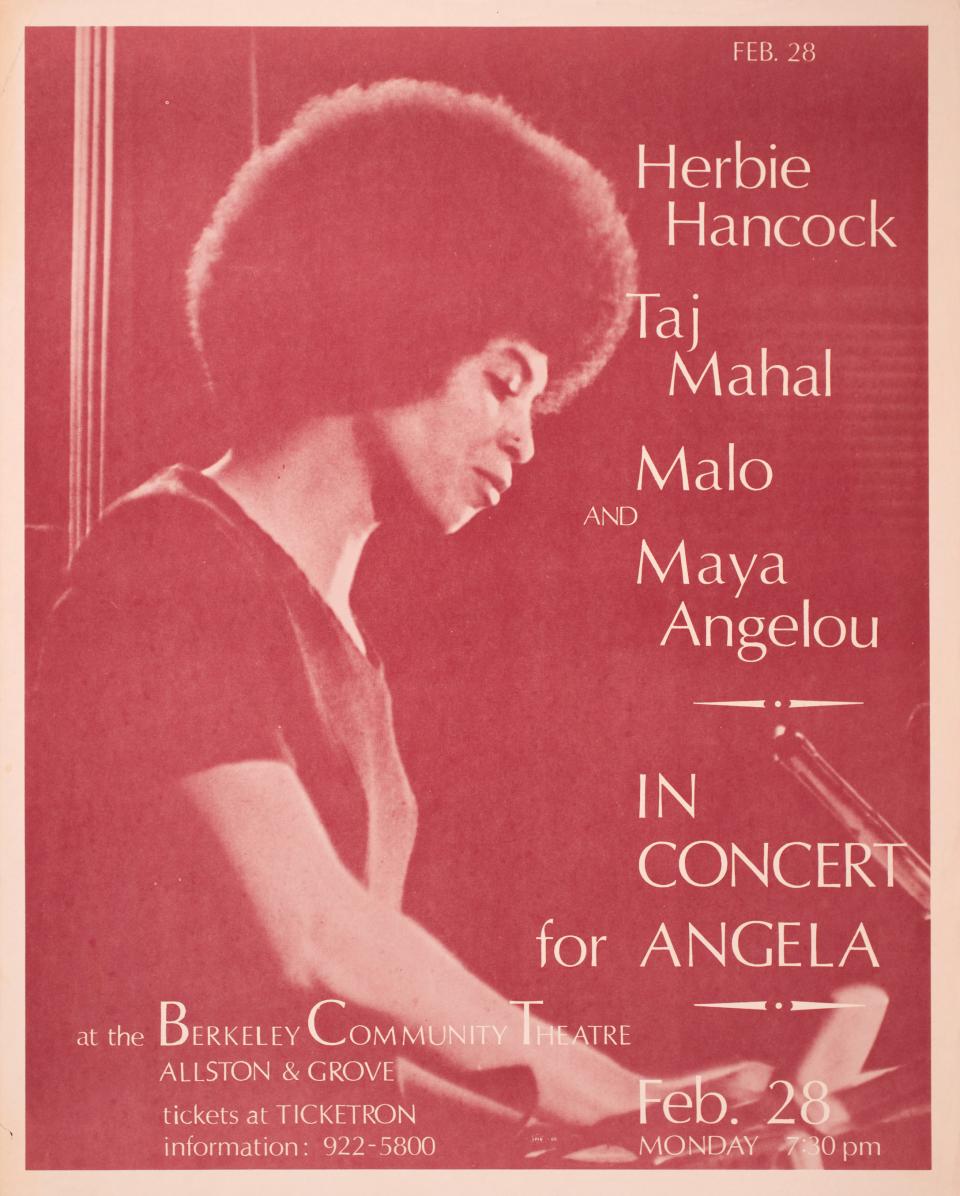

Es waren ja nicht nur die Jungen, es kamen alle möglichen Leute: Filmemacher, Schreiber, Menschen mit verschiedenstem Hintergrund. Was sie nach San Francisco und in die Bay Area zog, war nicht zuletzt die geballte politische Aufbruchstimmung – von den Black Panthers bis zur Landarbeiterbewegung. Eng mit diesen radikalen politischen Bewegungen verbunden waren wiederum die künstlerischen Entwicklungen – die weltbekannten psychedelischen Poster etwa. Und natürlich die Musik.

Sie schreiben, San Francisco habe den Sound der Revolution der Sixties geliefert. Wie ist das zu verstehen?

In San Francisco nahm Musik unter den Künsten eine Vorrangstellung ein. Das spürte man an Orten wie dem Fillmore Auditorium – einem der wichtigsten Treffpunkte damals. Vier- bis fünfmal die Woche fanden dort Events statt: Count Basie mit seinem Big-Band-Jazz traf auf die Young Rascals, an einem anderen Abend teilten sich The Grateful Dead mit dem radikalen Satiriker Lenny Bruce die Bühne. So was hatte man zuvor nie zusammen an einem Ort gehört – im Radio schon gar nicht – und auch noch nie in so einer Atmosphäre.

Was war so speziell an der Atmosphäre?

Vor der Zeit des Fillmore und ähnlichen Orten, die damals in San Francisco entstanden, gab es zwei Typen von Veranstaltungsorten: In den Coffee Shops wurde akustisch gespielt, Jazz oder Folk. Und in den Nachtclubs hörte man Rhythm ’n’ Blues oder Countrymusik. Weil in diesen Clubs Alkohol ausgeschenkt wurde, hatten Jugendliche dort keinen Zutritt. Auch tanzen durfte man da nicht. Im Fillmore hingegen gab es keinen Alkohol und deshalb auch keine Altersgrenze. So strömten die Leute dahin, wo sie Musik hören und dazu tanzen konnten. Meist war die Band nicht mal zu sehen, weil eine faszinierende Lightshow alles verzerrte und verschwimmen liess. Im Prinzip war es den Leuten sogar egal, wer gerade spielte. Sie kamen wegen des Erlebnisses, wegen der Erfahrung, die sie hier machten – egal wer als Top Act auf dem Plakat stand.

Trotzdem: Wieso San Francisco? Auch in New York existierte ja eine lebendige Kunst- und Musikszene.

Es gibt mehrere Faktoren, die für die besondere Rolle von San Francisco verantwortlich sind, darunter die geografische Lage und das Musikbusiness. New York und Los Angeles sind bis heute die Zentren der Unterhaltungsindustrie in den USA: Musik- und Buchverlage, Filmgesellschaften … in den Sechzigern gab es in San Francisco nichts Derartiges, also auch keine regulierenden Strukturen. Zudem hat San Francisco eine lange Geschichte des Widerstands aufzuweisen – die Arbeiterbewegung etwa war bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts ziemlich stark. Und mit Isadora Duncan, die hier die Modern-Dance-Bewegung begründet hat, zählte San Francisco auch im künstlerischen Bereich zur Avantgarde. Diese Szenen waren in den Sechzigern in der Stadt noch sehr lebendig. Hier war alles bunt und quirlig. Und es fand in der Öffentlichkeit statt. Die Leute gehorchten den sozialen Regeln immer weniger – und zwar offen und kollektiv.

Das war in New York anders?

Ja, New York war Lyrik und Jazz, dieses intellektuelle Rollkragenpullover-Ding. Und Andy Warhol mit seiner Factory. Eine Subkultur, die sich von der herrschenden Kultur abgrenzt – mit ihrer eigenen Sprache, mit eigenen Normen. In San Francisco ging es nicht um Sub-, sondern um Gegenkultur. Um eine Kultur also, die die herrschende Kultur transformieren und vom Thron stossen wollte.

Das ist wohl nicht gelungen …

Nein, das ist nicht gelungen, aber das war die Idee, das war der Traum. Die Vorstellung einer totalen Transformation der Gesellschaft ist definitiv mit San Francisco verbunden. Dass dort politisch und künstlerisch so viel passierte – die Black Panthers, die radikale Antikriegsbewegung, das Free-Speech-Movement in Berkeley –, gab dieser Vision breiten Raum, sich zu entfalten.

Sie argumentieren in Ihrem Buch, dass die Musik in den Sechzigern tatsächlich die Autorität des Staates untergrub. Wie ist das zu verstehen?

Die Idee, dass Musik die Gegnerin des Staates ist, habe ich vom kenianischen Autor Ngugi wa Thiang’o, der sich mit dem Zitat von Plato befasst hat: «Nirgends wird an den Gesetzen der Musik gerüttelt, ohne dass auch die höchsten Gesetze des Staates ins Wanken geraten.» Ngugi wa Thiang’o schaut sich im Licht dieses Zitats an, wie im postkolonialen Afrika Kunst die totalitären Systeme herausfordert, die an die Stelle der kolonialen Regimes getreten sind. In der Bay Area stellte die Musik in den Sechzigern tatsächlich eine Bedrohung für den Staat dar – die Verbindung war also einfach zu ziehen.

Inwiefern stellte die Musik von Bands aus der Bay Area – etwa Jefferson Airplane oder The Grateful Dead – denn eine Bedrohung für den Staat dar?

Es waren ja nicht nur diese Bands oder auch Creedence Clearwater Revival. Was man hörte, war eine grosse Bandbreite von Stilen. Avantgardejazz etwa fand nie zuvor und nie danach wieder ein so grosses Publikum und so grossen Einfluss. Und dann gab es die modernen Komponisten mit ihren Elektronik- und Tape-Experimenten. Das richtete sich alles direkt gegen die von der Musikindustrie vorgegebenen Strukturen: Stücke dürfen nicht länger als drei Minuten sein, um im Radio zu landen, und so weiter. Das wurde alles infrage gestellt.

Wie?

Die Bands kümmerten sich einfach nicht um diese Vorgaben und machten albumfüllende Tracks. Die Regeln, nach denen US-Populärkultur produziert wird, hat man kurzerhand zerschlagen. Und das nicht nur in der Musik. So erblühte zum Beispiel auch das Strassentheater mit der San Francisco Mime Troupe und dem Teatro Campesino. Ihr radikales Guerillatheater hatte einen enormen Einfluss auf das soziale Leben in San Francisco.

Auch die Bands spielten nicht mehr nur im Fillmore, sondern in den Strassen und Parks …

Die Vorstellung von Musik im Park, wo die Menschen hingehen, um ihrer Lebensfreude Ausdruck zu geben und sich dabei auch politisch zu äussern, das Bild, das wir heute von Woodstock haben – diese Idee kommt direkt aus San Francisco. Und sie bringt uns zurück zur Rivalität zwischen Musik und Staat. Liberale Demokratien wie die USA oder Westeuropa brüsten sich mit ihrem Recht auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter. Aber eines unterliegt immer strengen staatlichen Regeln: Sound, Musik. Die Einschränkungen in Bezug auf Sound sind absolut. Ein Megafon? Bewilligungspflichtig! Musik zu laut? Bewilligungspflichtig! In San Francisco konnten wir damals zusehen, wie Staat und Musikindustrie die Kontrolle über die Musik verloren.

Wie reagierte der Staat?

Mal toleranter, mal weniger. Man wusste nie, was drin liegt, es war ein Hin und Her.

Wie lange ging das so?

Die Musikindustrie hat bis 1973 gebraucht, um wieder alles unter Kontrolle zu bekommen und daraus mächtig Profit zu schlagen. Zuerst wilder Jazz von Sun Ra oder Rahsaan Roland Kirk, dann eine Rockband, dann eine experimentelle Elektronikformation auf einer Bühne – so etwas gab es nicht mehr. 1973 war alles wieder schön getrennt. Man zahlte 25 Dollar Eintritt, um eine Band in einer Sportarena spielen zu hören, die Getränke waren teuer, und überall stand Security …

Offenbar glaubten viele, man habe die Musikindustrie auf seiner Seite. Schliesslich war sogar Bob Dylan bei Columbia Records unter Vertrag.

Wissen Sie, charakteristisch für diese ganze Zeit war ja diese Mischung aus Naivität, Konfusion und jugendlicher Arroganz: «Wir hören auf niemanden! Wir sind gegen alle Autoritäten!» Die Welt erschien uns leicht entflammbar – und Musik war der Funke dazu. Viele Musiker waren überzeugt, Teil von etwas Wichtigem zu sein: «Mir gehts nicht ums Berühmtsein, wir versuchen echt, die Welt zu verändern.» Und dann denkt man sich, die kämpferische Friedensaktivistin Joan Baez ist bei Vanguard unter Vertrag, die werden also so schlecht nicht sein. Und man glaubt: So kann ich mehr Leute mit meiner Botschaft erreichen.

Man hätte versuchen können, eigene Independentstrukturen aufzubauen.

Rückblickend ist es wirklich erstaunlich, vor allem, wenn man sich die immense Zahl von Undergroundmedien vor Augen führt, die es damals gab. Ein grosser Teil – wenn nicht die Mehrheit – einer Generation traute keinem Wort, das in den Mainstreammedien stand, während alternative Zeitungen ein Millionenpublikum fanden. «The Black Panther» hatte Ende der sechziger Jahre eine Auflage von über 125 000! Gleichzeitig haben sich die Leuten keinen Reim darauf gemacht, dass etwa Columbia Records der Columbia Broadcasting Company gehört. Dass also die Leute, die ihnen ihre Musik verkaufen, die gleichen sind, die sie in den Medien belügen.

Wie konnte man das bloss übersehen?

Es war alles im Umbruch, in Aufruhr. Und alles passierte so schnell – es gab gar keine Zeit zum Überlegen. Wir schienen uns mitten in einer Revolution zu befinden! Wir dachten an Machtübernahme!

Aus heutiger Sicht erscheint das ziemlich naiv.

Ja, aber das Gefühl war so weit verbreitet, dass es eine Eigendynamik entwickelte. Niemand kontrollierte das – am wenigsten der Staat. Als die soziale Ordnung zu bröckeln begann, übertönte die Musik plötzlich alles. Die Leute wurden gleichermassen von Musik wie von Politik mobilisiert. Beides gehörte zusammen, auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit – und zwar so eng, dass man gar glaubte, Musik allein könne die Revolution sein. Schliesslich spielte Musik in all den Befreiungsbewegungen eine Schlüsselrolle: Man war gerade dabei, sich wieder die Kontrolle über die eigene Musik zu verschaffen, nachdem die Musikindustrie jahrzehntelang die Musikgeschichte verfälscht hatte.

Wie meinen Sie das?

Die US-Musikindustrie wuchs und gedieh seit ihren Anfängen auf der Basis der Verfälschung und Enteignung der afroamerikanischen Kultur. Mit Blackfacing etwa, bei dem weisse Künstler ihr Gesicht schwarz bemalten und sich in rassistischen Liedern über Schwarze lustig machten. Ähnliches gilt auch für Frauen: Als der Blues Anfang des 20. Jahrhunderts populär wurde, waren es die Frauen – Bessie Smith, Mamie Smith und andere –, die sich am besten verkauften. Sie wurden aber bald wieder an den Rand gedrängt. Als ich 1964 mit dreizehn Jahren die Gitarre zur Hand nahm, galten Frauen nurmehr als «chick singers». Niemand erinnerte sich an Sister Rosetta Tharpe, die Mutter des Rock ’n’ Roll, die in den Dreissigern – also zwanzig Jahre vor Chuck Berry – genau jenen Stil auf der elektronischen Gitarre draufhatte, für den er später berühmt wurde.

In Ihrem Buch geht es oft um den Konzertpromoter Bill Graham. Welche Rolle spielte er?

Um es klarzustellen: Das mit Bill Graham ist nichts Persönliches. Graham war sehr nett zu mir, als ich als Teenager im Fillmore auftrat. Es ist die Rolle, die er spielte, als es darum ging, alles wieder zu einem kapitalistischen Unternehmen zu machen. Er entschied, wer spielen durfte und wer nicht. Und er traf diese Entscheidungen aufgrund von Plattenverkäufen und Deals, die er mit der Industrie abschloss. Er war auch ein Pionier dieser gigantischen Charity-Events. Das «Concert for Bangladesh» mit George Harrison war 1971 das erste, und alles, was danach kam – «We Are the World» und so weiter –, basiert auf diesem Modell. Graham hat es geschafft, die revolutionäre Energie der Sechziger in eine «Lasst uns den Armen helfen»-Geschichte zu verwandeln. So hat er die Idee des Festivals als Fest der Narren – und dafür standen die Happenings in San Francisco – gründlich untergraben und kommerzialisiert. Insofern steht Bill Graham für mich an vorderster Front der Konterrevolution. Das Gleiche gilt für Jann Wenner …

… der 1967 das Magazin «Rolling Stone» gegründet hat. Was hat Wenner getan?

Wenn man genug «Rolling Stone»-Editorials liest, wird klar, dass es von Beginn an Wenners Ziel war, den Aufstand der Jugend – er nannte es die «Rock Revolution» – in Richtung der Demokratischen Partei zu kanalisieren. Tatsächlich dienten ab 1976 «Rolling Stone» wie Rock ’n’ Roll treu den Demokraten. Jimmy Carter, damals ihr Präsidentschaftskandidat, liess die Allman Brothers für sich werben. Im Prinzip bestand der «Rolling Stone» aus Konsumtipps – welche Platte du kaufen musst. Erhellende Debatten über die Rolle der Künste in der Gesellschaft wurden darin nicht geführt. Schlimmer noch, der «Rolling Stone» gab vor, für die Musiker zu sprechen, und sorgte – indem er dabei nur die Rockmusiker meinte – für die erneute Zersplitterung der Szene.

Wenn es um die Kanalisierung des Aufstands ging: Welche Rolle spielte der mit dieser «Rock Revolution» verbundene Slogan «Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll»?

Oh, eine absolut zentrale, besonders punkto Drogen. Dazu muss man sich nur vor Augen führen, welche Drogen bis 1967 konsumiert wurden – bewusstseinserweiternde Stoffe wie LSD, Mescalin oder Psylocybin – und was danach die Strassen von Haight-Ashbury zu fluten begann: Heroin und Amphetamine. Es gibt eine direkte Beziehung zwischen den Drogen, die Teil der Befreiungsidee von «Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll» waren, und dem, was schliesslich aus dem Slogan gemacht wurde: Pornografie, Heroin und Heeey, Rock ’n’ Rohoooll! – dieser stumpfsinnige Headbanging-Quatsch. «Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll» wurde zum Marketingslogan gegen alles, was der Ausdruck ursprünglich verkörpert hatte.

Dass ein verbreitetes Bedürfnis nach Befreiung Menschen aller Art vereint, wie damals in den Sechzigern: Glauben Sie, das könnte wieder geschehen?

Ja, daran glaube ich. Auch wenn wir in keiner Weise die Ereignisse von damals wiederholen werden. Aber es ist unvermeidlich, dass die Fragen, die in der 1968er-Revolution nicht gelöst wurden, immer wieder zurückkehren werden, bis sie gelöst sind.

Was sind das für Fragen?

Da kann man eine ganze Liste von Themen durchgehen, die allgemein mit den Sechzigern assoziiert werden: Fragen der nationalen Befreiung wie damals in Vietnam, die Gleichstellung der Frau, der Kampf der Schwarzen. Und Umweltschutz: die Erkenntnis, dass die Zerstörung der Natur etwas mit dem Kapitalismus zu tun hat. Alle Entwicklungen und Fortschritte in diesen Bereichen sind in den letzten Jahren massiv zurückgedreht worden. Wer heute gegen diese gesellschaftlichen Rückschritte kämpfen will, muss aus den Fehlern der Sechziger lernen.

Welche Fehler denn?

Wir haben damals die Rolle der Medien zu wenig beachtet. Ich glaube – und das betrifft vor allem die Jungen –, man muss sich heute mehr denn je kritisch mit den Medien auseinandersetzen. Mit der Frage, wie Internet, Fernsehen, Zeitungen, Filme das öffentliche Bewusstsein formen. Von den Sechzigern zu lernen, heisst dann herauszufinden, warum wir dabei gescheitert sind. Wir hielten uns für kritisch, aber wir waren nicht kritisch genug.

Mat Callahan

Wie half die Musikindustrie, die politischen Hoffnungen der sechziger Jahre zu zerstören? In seinem Buch «The Explosion of Deferred Dreams» geht der Autor und Musiker Mat Callahan (66) von seiner Heimatstadt San Francisco aus, die eine lange widerständige Tradition hat und die damals den «Soundtrack zur Revolution» lieferte. Das Buch räumt mit der herrschenden Love-and-Peace-Erzählung über die sechziger Jahre auf und versucht, aus dem damaligen Scheitern der progressiven Kräfte Lehren für heute zu ziehen.

Callahan wuchs in San Francisco auf, gründete verschiedene Bands, mit denen er durch Europa und die USA tourte. 1998 zog er in die Schweiz, wo er zehn Jahre lang für das Label COD-Tuxedo als Produzent arbeitete. Seitdem tritt er mit seiner Gitarre in verschiedenen Formationen auf, meist mit seiner Partnerin Yvonne Moore. Aktuell arbeitet er an «Songs of Slavery and Emancipation», einer Sammlung von bis anhin kaum erforschten Liedern US-amerikanischer SklavInnen aus dem 19. Jahrhundert. Ein Film zum Thema sowie eine CD sind in Planung.

Mat Callahan: «The Explosion of Deferred Dreams. Musical Renaissance and Social Revolution in San Francisco, 1965–1975». PM Press. Oakland 2017. 322 Seiten. 30 Franken.