Service public: Mehr Stolz auf die Infrastruktur!

Das wilde Wetter der letzten Wochen hat es wieder einmal gezeigt: Ohne Infrastruktur geht nichts. Es braucht Menschen, die Weichen enteisen, Lawinen sprengen, umgestürzte Bäume wegräumen, Züge evakuieren, Verletzte versorgen. Und es braucht Institutionen, die das alles klug koordinieren.

Als an einem Sonntag im Dezember zwischen Waadt und Wallis ein Schneesturm tobte und Bahn- und Autoverkehr gleichzeitig zusammenbrachen, planten kantonale Stellen die Rettungsmassnahmen. Stecken gebliebene Zugreisende wurden in einer Schule untergebracht, wo sie der Zivilschutz mit Essen versorgte. Spätnachts, als der Sturm etwas abgeflaut war, organisierten die SBB Taxidienste und Hotelzimmer.

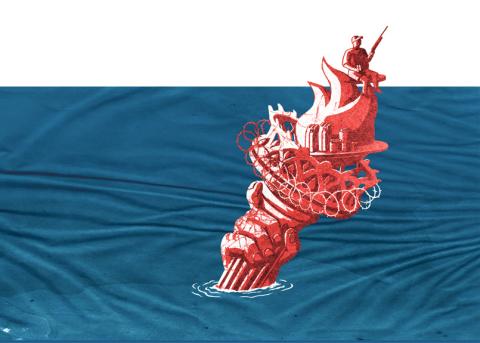

Die durchorganisierte Schweiz läuft bei solchen Einsätzen oft zur Hochform auf. Das kann nicht schaden, wenn das Klima instabiler wird und die Berge bröckeln. Natürlich schwingt in dieser Tradition ein Echo von Landigeist und Kaltem Krieg mit, das Echo einer Zeit, als das kleine Land allzeit bereit war, sich einzuigeln. Doch das macht diese Tradition nicht einfach reaktionär – sie trägt zur Lebensqualität bei. Ein gewisser Infrastrukturpatriotismus ist durchaus gerechtfertigt. Und etwas ist all diesen Tätigkeiten, die im Notfall nötig sind, gemeinsam: Sie werfen weder Profit ab, noch lassen sie sich marktwirtschaftlich organisieren. Wenn Menschen in Gefahr sind, wäre es absurd, von konkurrierenden Rettungsmannschaften Offerten einzuholen, um zu schauen, wer das günstigste Angebot macht.

Das gilt nicht nur für den Notfall: Damit der Alltag funktioniert, benötigt eine Gesellschaft eine Menge solcher «unrentabler» Strukturen, von der AHV über Spitäler bis zu Kinderkrippen und Schulen. Auch Kinder aufziehen, Kranke pflegen oder Alte betreuen rentiert nur selten. Und wenn eine Gesellschaft demokratisch sein will, geht die Liste noch weiter: Es braucht Räume, in denen politische Debatten ausgetragen werden können – Räume, die nicht von kommerziellen oder Parteiinteressen dominiert werden. Auch wenn sich an der SRG vieles kritisieren lässt: Mit ihren Radio- und Fernsehsendern ist sie hierzulande einer der wichtigsten Räume dafür.

Obwohl die No-Billag-InitiantInnen dauernd betonen, sie wollten die SRG gar nicht abschaffen – ihr Angriff gilt nicht nur ihr, sondern der ganzen Idee der öffentlichen Infrastruktur. Es ist kein Zufall, dass Silvan Amberg, Kopräsident des Initiativkomitees, auch im Vorstand der «Unabhängigkeitspartei» sitzt, die die Steuern massiv senken, Angestelltenrechte abbauen und die AHV abschaffen will. «Sendungen wie die ‹Arena› werden sich auch im freien Markt durchsetzen», sagte er letzte Woche in der «Arena». Der liberale Glaubenssatz ist einfach: Wo eine Nachfrage besteht, entsteht auch ein Angebot. Dass das nur gilt, wenn die Nachfrage so kaufkräftig ist, dass sich das Anbieten lohnt, verschweigen die InitiantInnen.

Es ist auch kein Zufall, dass die Szene der Rechtslibertären, aus der die Initiative kommt, fast nur aus weissen, privilegierten, meist jungen Männern besteht – im sogenannten Kernteam von «No Billag» sitzen fünfzehn Männer und keine einzige Frau. Die meisten von ihnen haben wohl nie erlebt, was es heisst, bedürftig oder diskriminiert zu sein. Gemäss dem radikalliberalen Dogma gehen sie davon aus, dass sich alles, wofür die meisten Menschen auf den Sozialstaat, Care-Arbeit in der Familie oder Solidarität im persönlichen Umfeld angewiesen sind, als privatwirtschaftliche Dienstleistung kaufen lässt: von der sauberen Wohnung über die medizinische Versorgung bis zur Betreuung im Alter. Wenn ihnen etwas fehlt, entwickeln sie eine App. Sie sind Kinder des Internetkonsums, die die Welt fast nur noch als Bildschirmoberfläche wahrnehmen: Alles kann mit einem Klick bestellt werden, und was man nicht bestellt hat, bezahlt man nicht. Ausbeutung und Abhängigkeiten sind auf dieser Oberfläche unsichtbar, genauso wie Erdrutsche und Sturmschäden.

Es gibt viele Gründe, die Schweiz zu kritisieren. Aber wenn es etwas gibt, worauf dieses Land stolz sein kann, dann ist es seine Infrastruktur – die fehlenden Kinderkrippen einmal ausgenommen.