China im Weltsystem: Pokerspiel um die globale Vorherrschaft

China will an die Weltspitze. Der Handelskrieg mit den USA gefährdet den weiteren Aufstieg im Kampf der kapitalistischen Zentren. Aber viele Probleme sind durch den autoritären Staatskapitalismus hausgemacht.

Seit Juli dieses Jahres schaukelt sich der Handelskrieg zwischen den USA und China hoch. Anlass für den Konflikt ist das hohe US-Handelsdefizit, das die Regierung Trump für «unfair» hält: Im letzten Jahr importierten die USA aus China Güter im Wert von 505 Milliarden US-Dollar, China im Gegenzug aus den USA Waren im Wert von 129 Milliarden – ein Unterschied von 376 Milliarden.

In der Auseinandersetzung zwischen den beiden Ländern geht es jedoch um mehr. In den letzten Jahrzehnten ist China zur zweitgrössten Wirtschaftsmacht der Welt geworden. Lange profitierten die USA und andere Länder von Chinas Aufstieg, doch nun greift das Land selbst nach der Spitzenposition. Entwicklungsprogramme wie «Made in China 2025» und die «Belt and Road»-Initiative (vgl. «Endlich der grosse Sprung nach vorne?» im Anschluss an diesen Text) sollen China wirtschaftlich und politisch zusätzlich stärken.

Damit zeichnet sich eine weitere Verschiebung der geopolitischen Machtverhältnisse ab, die Stellung der Hegemonialmacht USA ist in Gefahr. Hinter all dem öffentlichen Getöse von US-Präsident Donald Trump zum Handelskrieg steht vor allem eins: Seine Regierung will Chinas weiteren Aufstieg bremsen. Wäre die US-Präsidentschaftswahl 2016 anders ausgegangen, sähen wir heute wohl einen anderen Politikstil – zur Auseinandersetzung mit China wäre es aber ohnehin gekommen.

Stetes Zollgeplänkel

Da Trump die USA auch von anderen Ländern benachteiligt sieht, galt die Androhung und Verhängung von Zöllen seit Januar nicht nur China, sondern unter anderem auch der EU, Kanada und Mexiko. Etliche Länder reagierten mit Gegenzöllen, die Lage drohte zu eskalieren. Die US-Regierung machte jedoch einige Zugeständnisse und einigte sich kürzlich mit der EU vorläufig auf einen Waffenstillstand.

Die chinesische Regierung glaubte anfänglich ebenfalls, die Zollspirale abwenden zu können, und lockerte als Zeichen der Reformwilligkeit Regeln für ausländische Investitionen, zum Beispiel in der Autoproduktion. So wird auswärtigen Unternehmen in den nächsten Jahren erlaubt, eigene Montagefabriken zu betreiben; bisher ging das nur als Joint Venture mit chinesischen Partnern. Den Unternehmen Tesla und BASF wurden seitdem entsprechende Anträge genehmigt. Im Mai senkte China für ausländische Hersteller zudem die Zölle auf bestimmte Fahrzeuge und Fahrzeugteile.

Zwischenzeitlich umwarb die chinesische Regierung die EU, um sie zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen den drohenden Protektionismus der USA zu bewegen, scheiterte jedoch – auch weil die EU ebenfalls Kritik an der chinesischen Handels- und Wirtschaftspolitik äussert.

Die Reformmassnahmen konnten die Zollerhebungen gegen China jedoch nicht verhindern. Am 6. Juli verhängte die US-Regierung 25-Prozent-Zölle auf Importgüter aus China im Ausmass von 34 Milliarden US-Dollar, vor allem aus dem Hightech-Bereich. Chinas Regierung reagierte darauf mit Zöllen in gleicher Höhe. Ab dem 23. August will die US-Regierung Zölle auf weitere Güter aus China im Wert von 16 Milliarden US-Dollar erheben, die chinesische Führung schlägt zum selben Datum in der gleichen Höhe zurück. Bereits hat Trump für September eine weitere Anhebung von 25 Prozent für Güter im Wert von weiteren 200 Milliarden angedroht, worauf die chinesische Regierung im Gegenzug Güter für 60 Milliarden ausgewiesen hat, auf die sie Zölle zwischen 5 und 25 Prozent erheben will. Sollte es so weit kommen, wären 11 Prozent der Gesamtexporte Chinas betroffen – bisher sind es gerade mal 10 Prozent der Exporte in die USA. Ende August soll allerdings wieder verhandelt werden, nachdem offizielle bilaterale Gespräche im Mai gescheitert waren.

«Made in China 2025»

Die US-Regierung betont, dass es nicht vornehmlich um das eigene Handelsbilanzdefizit geht, und klagt China wegen «Diebstahl» von Technologie-Know-how, blockierten Marktzugängen und der staatlichen Subventionspolitik an. Die chinesische Regierung braucht dagegen einen technologischen Sprung, will sie doch weg von Chinas Rolle als «Fliessband der Welt» und Exportland für billige Konsumgüter. Schon seit Jahren versucht sie, durch industrielles Upgrading grössere Teile der Wertschöpfungskette nach China zu holen. Dafür muss das Land jedoch schneller aufholen. Das Programm «Made in China 2025» von 2015 hat zum Ziel, China innerhalb eines Jahrzehnts in zehn Hightechbereichen zur Führungsmacht zu machen und in der Produktion eine hohe chinesische Zulieferrate zu erreichen. Genau das bedroht die wirtschaftliche Stellung der USA und anderer westlicher Länder.

Technologische Fortschritte allein werden China aber nicht reichen, denn dem Land drohen aktuell verschiedene wirtschaftliche Probleme. Dem Kriseneinbruch 2007/8 wurde mit einem immensen staatlichen Konjunkturprogramm begegnet, das die Schulden des Landes in die Höhe trieb. Diese sind weniger wegen der absoluten Höhe als vielmehr aufgrund des raschen Anstiegs gefährlich: In den letzten zehn Jahren sind sie von 171 auf 299 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP)gestiegen.

Die Regierung hat Massnahmen gegen ausufernde Staatsausgaben, riskante Kreditgeschäfte und den «grauen» Finanzmarkt erlassen und so den Schuldenanstieg 2017 gebremst. Es ist allerdings nicht klar, ob sie diesen Kurs beibehalten wird. Der Handelskrieg könnte sie dazu bringen, ihre Politik des Schuldenabbaus zu beenden und neue staatliche Konjunkturspritzen zu verteilen – auch auf die Gefahr einer weiteren Schuldenspirale und einer späteren, umso härteren Landung hin.

Die Krise ab 2007 traf China aufgrund der hohen Exportabhängigkeit besonders, und die Regierung setzte danach auf eine Stärkung des inländischen Konsums, um die Exportquote zu senken. Diese lag 2007 bei hohen 9 Prozent des BIP, die Investitionen bei ebenfalls hohen 41 Prozent und der staatliche und private Konsum bei niedrigen 50 Prozent. (Die entsprechenden Zahlen für die Schweiz sind im Jahr 2016 11, 23 beziehungsweise 66 Prozent). Bis 2017 war die Exportquote tatsächlich auf 2 Prozent gefallen und in diesem Punkt ein Rebalancing gelungen, allerdings lag der Konsum weiterhin bei gerade mal 54 Prozent, und die Investitionsquote war gar auf 44 Prozent gestiegen, beides Anzeichen für eine hohe Krisenanfälligkeit. Die ständigen staatlichen Konjunkturspritzen und Investitionsprogramme führen regelmässig zu Blasen (etwa des Immobiliensektors) und Überkapazitäten (etwa im Stahlsektor), und um Einbrüche zu verhindern, reagiert die Regierung mit der immer gleichen Medizin.

Der wirtschaftliche Aufstieg basiert genau wie der derzeitige Umbau auf der kapitalistischen Ausbeutung unter anderem der fast 300 Millionen chinesischen WanderarbeiterInnen. Die Aussicht auf bessere Lebensbedingungen zog sie in die Industriezonen, auf Baustellen und in Haushalte. Die Einkommen allerdings blieben in den neunziger und Anfang der nuller Jahre eher niedrig. Das Verhältnis der Haushaltseinkommen zum BIP sank zwischen 1997 und 2007, also während der Boomzeit, von 67 auf 57 Prozent, während die Kapitalgewinne entsprechend stiegen. Bis 2015 stieg es dann auf 61 Prozent – auch aufgrund der seit Anfang des Jahrzehnts stärker wachsenden Löhne der ArbeiterInnen.

Soziale Konflikte und Expansion

Die Macht der ArbeiterInnen hat infolge der regionalen Arbeitskräfteknappheit zugenommen, die Arbeitskämpfe haben seit dem Höhepunkt 2010/11 kaum nachgelassen. Zwar ging der Lohnzuwachs zuletzt etwas zurück, dennoch hat China mittlerweile seine Position als «Billiglohnland» verloren – ein Grund mehr für die Regierung, das industrielle Upgrading zu forcieren und auf eine technologische Spitzenposition zu setzen. Sie steht unter Druck von unten, weil eine weitere Zunahme sozialer Proteste das Regime destabilisieren könnte. Um die nach wie vor hohen Erwartungen der ArbeiterInnen auch nur annähernd zu erfüllen, muss sie für weiteres, hohes Wirtschaftswachstum sorgen. Das wird schwierig, ist das Wachstum doch bereits in den letzten Jahren zurückgegangen. Um die Sorgen wegen der wirtschaftlichen Zukunft zu besänftigen, spricht die Regierung von einem «neuen Normalzustand».

Was bleibt, ist die Flucht nach aussen. Seit der Machtübernahme von Staatspräsident Xi Jinping im Jahr 2012 versucht das Land, verstärkt über die Landesgrenzen hinweg zu expandieren. Der Staat subventioniert Firmenkäufe im Ausland, um an wertvolles technisches Know-how zu kommen und sich so Wettbewerbsvorteile zu verschaffen – das spektakulärste Beispiel für die Schweiz betrifft die Übernahme des Agrokonzerns Syngenta 2016/17 durch Chem China. Umfassende staatlich geförderte Infrastrukturprojekte im Rahmen der «Belt and Road»-Initiative (BRI) in vielen Ländern Asiens, Afrikas und Europas sollen zudem Chinas Einflusssphären vergrössern. Dazu dienen auch Grosskredite der von China als Weltbankkonkurrentin aufgebauten und geleiteten Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), die seit 2015 BRI-Länder unterstützt und zu Schuldnern Chinas macht.

Es geht jedoch nicht nur um wirtschaftliche Expansion, sondern auch um politische und militärische. Die Investitionen im Ausland und die neuen Transportwege verlangen militärischen Schutz. Seit Jahren werden deshalb die Seestreitkräfte verstärkt. Im Südchinesischen Meer, durch das eine der wichtigsten Transportrouten führt, baut China seine Präsenz aus, und eine erste chinesische Militärbasis im Ausland entstand 2017 in Dschibuti. Viele der im Rahmen der BRI gebauten oder erweiterten Häfen in Asien und Afrika werden auch militärisch genutzt.

In den letzten Jahren schienen Chinas aussenpolitische Pläne langsam aufzugehen, nun hat der Handelskrieg aber Zweifel aufkommen lassen. Dem chinesischen Modell, das auf globalen Wirtschaftsaustausch angewiesen ist, droht eine protektionistische Zuspitzung. Die Aktienkurse in China sind seit Anfang des Jahres stark gefallen. Die chinesische Währung Renminbi verliert an Wert – was die Regierung bisher in Massen erlaubt hat, auch weil so Preiserhöhungen durch Zölle relativiert werden. Sinkt die Währung aber weiter ab, könnte das zu Kapitalabflüssen führen. Zudem ist fraglich, ob die Regierung riskieren wird, den Renminbi offensiv als Waffe einzusetzen, schliesslich will sie ihn langfristig als internationale Leitwährung etablieren. Dafür muss er stabil bleiben.

Xis Angst vor dem Gesichtsverlust

Die öffentlichen Reaktionen auf die US-Zölle sind bisher widersprüchlich. Zum einen äussern sich chinesische Regierungsmedien gegen die «Erpressungsversuche», zum anderen gilt das Land auch intern einigen noch als zu schwach, um den USA wirtschaftlich Paroli zu bieten. Dabei spielt auch das Schicksal des chinesischen Elektronikkonzerns ZTE eine Rolle, der auf Beschluss der USA von amerikanischen Chiplieferungen abgeschnitten wurde, nachdem ZTE Handelsblockaden gegen den Iran und Nordkorea verletzt hatte. ZTE musste die Produktion im Mai komplett einstellen und konnte sie erst im Juli wieder hochfahren, nachdem der Konzern den USA eine Milliardenstrafe gezahlt hatte.

Zeitweilig bemühte sich die chinesische Regierung um eine Eindämmung des «Triumphalismus» gegenüber den USA und um eine Mässigung der nationalistischen Rhetorik in den einheimischen Medien. In den letzten Wochen war dann sogar von innerchinesischer Kritik an Präsident Xi Jinping die Rede, der den Handelskrieg falsch eingeschätzt habe und auch anderen Krisen wenig souverän begegne. Tatsächlich kann es sich Xi kaum leisten, dem Druck aus den USA nachzugeben, weil er damit einen Gesichtsverlust riskieren würde.

Der Ausgang des Handelskriegs ist offen. Denkbar sind eine langwierige Auseinandersetzung oder ein Stellungskrieg mit zähen Verhandlungen. Aber auch eine Ausweitung scheint möglich, zumal Trump bereits von weiteren Zollerhöhungen gesprochen hat. Die chinesische Regierung könnte als Reaktion Dienstleistungen miteinbeziehen – China bezieht davon mehr in den USA, als es dort verkauft – und Investitionsschranken für US-Firmen errichten oder erhöhen. Schon jetzt setzt sie auf Verschleppung, höhere Kosten und genauere Inspektionen bei Einfuhren. Das Regime könnte auch – wie in den letzten Jahren bei Streitfällen mit Frankreich, Japan und Südkorea – Konsumboykotte gegen US-Firmen organisieren oder zulassen.

Chinesisches Hochrisikospiel

Noch zeigt sich die US-Regierung zuversichtlich, dass China bald einknicken wird. Es gibt aber auch ÖkonomInnen, die China im Vorteil sehen: weil etliche Bereiche der chinesischen Wirtschaft gar nichts mit den USA zu tun haben und sich andere Wege finden lassen, die Zölle zu umgehen. Weil China hohe Devisenreserven hat, um den Angriff abzufedern. Und weil das Land fest in globale Produktions- und Lieferketten eingebunden ist.

Auch eine Annäherung zwischen China und Europa – oder zwischen China und Russland – ist weiterhin möglich. Umso mehr, falls sich der Graben zwischen der US-Regierung und der EU vergrössern sollte und der Handelskrieg tatsächlich in eine Rezession führt. Noch hält die EU jedoch still. Deutschland und andere Länder folgen den USA und verschärfen aus Angst vor chinesischen Unternehmensübernahmen und Technologieabfluss die Bestimmungen für Auslandsinvestitionen.

Die chinesische Führung wird sich genau überlegen, was sie riskieren will. Der Handelskrieg wirkt sich bereits jetzt nicht nur auf Chinas Wirtschaft negativ aus, und sollte er weiter eskalieren, könnte dies eine protektionistische Welle und eine weltweite Rezession auslösen. In China – und nicht nur dort – könnte ein Krisenzusammenbruch zu sozialen Unruhen führen. Und falls die hinter der BRI stehende chinesische Expansionsstrategie scheitert, ist nicht nur Xi Jinpings Position gefährdet, sondern möglicherweise jene der Kommunistischen Partei insgesamt.

Sprengkraft der Proteste

Der Handelskrieg steht für verschärfte Konflikte der kapitalistischen Zentren um Profite und Einflusssphären. US-dominierte Institutionen wie IWF und Nato sind den globalen Kräfteverhältnissen heute nicht mehr angemessen, eine neue Weltordnung wird ausgefochten. In solchen Phasen systemischer Instabilität kam es in der Vergangenheit regelmässig zu Krisen und Kriegen, zuletzt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Die USA sind gegenwärtig nicht das einzige imperialistische Land, und die herrschende Klasse der USA ist nicht die einzige, die den globalen Kapitalismus weiter erhält und Kriege schürt. Auch in China ist in der Erbfolge des autoritären Staatssozialismus eine kapitalistische Grossmacht entstanden. Zu Hause unterdrückt die Kommunistische Partei soziale Proteste, anderswo kollaboriert sie mit autoritären Regimen und entwickelt ein eigenes imperialistisches Modell zur Beherrschung und Ausbeutung des Globalen Südens.

In China wie in den USA gibt es sowohl untergründige als auch offene Proteste, Streiks und Regimekritik. Diese Basiskämpfe haben in Phasen systemischer Instabilität eine nicht zu unterschätzende Sprengkraft, insbesondere wenn sie sich nicht ins blosse Krisenmanagement einbinden lassen und global vernetzt werden.

Die wichtigsten Projekte: Wo überall gebaut wird

Asien

In Pakistan entsteht das gigantische Schienen- und Strassentransportnetz China–Pakistan Economic Corridor zwischen Chinas Westen und dem Pazifikhafen Gwadar (1). Die neue Regierung will die Projekte nach Korruptionsvorwürfen jedoch überprüfen. Auch die gestiegene Abhängigkeit Pakistans von chinesischen Krediten wird kritisiert. Das gilt ebenfalls für Bangladesch, wo bereits die Padma-Brücke (2) gebaut wurde, die den Norden und Süden des Landes verbindet. In Sri Lanka schufen chinesische Firmen den Hafen Hambantota (3), der mittlerweile in chinesischen Besitz übergegangen ist, nachdem Sri Lanka die Kredite nicht bedienen konnte. Malaysia hat nach dem kürzlich erfolgten Regierungswechsel und Korruptionsvorwürfen BRI-Projekte ausgesetzt und will sie neu verhandeln. Myanmar will trotz Diskussionen über die chinesische «Schuldenfalle» den Bau des Tiefseehafens Kyaukpyu (4) forcieren. In Kambodscha entstand die Sonderwirtschaftszone Sihanoukville (5) unter anderem für die Textil- und die Elektronikindustrie. In Kasachstan wird bei Khorgos (6) an der chinesischen Grenze unter anderem ein riesiger Umschlagplatz für Container gebaut. Weitere Projekte gibt es etwa in Laos, Indonesien, Nepal und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Afrika

In Kenia bauten chinesische Firmen eine Eisenbahnlinie zwischen der Hauptstadt Nairobi und der Hafenstadt Mombasa (7) – mitten durch einen Nationalpark. In Tansania sollen in Bagamoyo (8) eine ganze Industriezone und ein Hafen entstehen. In Äthiopien entstanden bereits Strassen, Industriegebiete und eine Eisenbahn (9) von der Hauptstadt Addis Abeba in den Nachbarstaat und Hafen Dschibuti. Dschibuti wiederum gewährte China im Austausch gegen günstige Kredite und Investitionen in eine Pipeline und zwei Flughäfen den Bau der ersten ausländischen Militärbasis Chinas (10) an einem strategisch wichtigen Transportweg. Chinas Staatspräsident Xi vereinbarte kürzlich auf seiner Afrikareise weitere BRI-Projekte im Senegal und in Ruanda. Vorgesehen sind ausserdem Bahnlinien von Senegal und Guinea nach Bamako in Mali (11). Diese sind Teil einer langfristig geplanten transafrikanischen Strecke bis nach Dschibuti. Auch in Afrika wird über die Abhängigkeit von China diskutiert, allerdings investiert China gerade dort, wo westliche Länder aufgrund von Kriegen oder schlechten wirtschaftlichen Bedingungen keine Profite erwarten und sich zurückgezogen haben.

Europa

In Europa, wichtiger Endpunkt der BRI-Transportrouten, wurde die Zahl der Direktzüge aus China deutlich erhöht. So wurden ein Containerumschlagplatz im polnischen Malaszewicze (12) und der grösste Binnenhafen Deutschlands in Duisburg (13) ausgebaut. Der griechische Hafen Piräus (14) ist seit Jahren im Besitz eines chinesischen Staatsunternehmens und wird als Zugang zum EU-Markt weiterentwickelt. Nicht zuletzt umgarnt China osteuropäische Staaten im Rahmen der «16 + 1»-Treffen, was in der EU zu einer Diskussion über den wachsenden Einfluss Chinas in der Region geführt hat.

China

In China selbst führen die vielen BRI-Projekte ebenfalls zu Umwälzungen. Die chinesische Regierung subventioniert den wirtschaftlichen Aufbau und die Verbesserung der Infrastruktur in Zentral- und Westchina. Der Provinz Xinjiang (15) im äussersten Westen kommt eine strategische Rolle zu, weil alle Transportwege über Land Richtung Westen dort durchlaufen. Die Regierung will die vor Ort lebende weitgehend muslimische Volksgruppe der UigurInnen politisch befrieden und hat deren Überwachung erheblich ausgebaut und Hunderttausende UigurInnen in Umerziehungslager gesteckt. Hier zeigt sich, dass das Regime der Kommunistischen Partei gewillt ist, mit allen Mitteln im Land für Ruhe zu sorgen, um seine kapitalistischen Expansionspläne umzusetzen und die eigene Macht zu sichern.

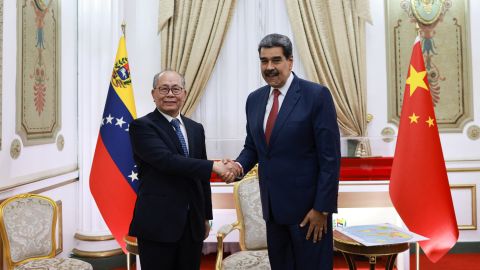

Im Übrigen gehen Investitionen im Rahmen der BRI auch in andere Weltregionen, die für Chinas Expansionspläne eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel nach Südamerika.

Ralf Ruckus

Chinas «Belt and Road»-Initiative: Endlich der grosse Sprung nach vorne?

Mit der im Jahr 2013 begonnenen «Belt and Road»-Initiative (BRI) will Chinas Regierung über eine Billion US-Dollar für den Aufbau einer globalen Transport- und Produktionsinfrastruktur mobilisieren, um neue Einfluss- und Absatzgebiete zu erschliessen und für weiteres Wachstum, höhere Profite und eine grössere Krisenfestigkeit zu sorgen. Manche sehen in der BRI den Versuch, um China herum eine neue imperiale Ordnung zu schaffen. Kritik gibt es zum einen wegen der massiven Verschuldung und Abhängigkeit der BRI-Länder des Globalen Südens von China, zum anderen wegen Chinas Stützung repressiver Regimes, der Ausbeutung von Beschäftigten, der verursachten Umweltschäden sowie der Korruption einheimischer und chinesischer Akteure.

Das auch «Neue Seidenstrasse» genannte Projekt umfasst in erster Linie die südliche Meeresroute via Südasien nach dem Nahen Osten und Europa und den nördlichen Seidenstrassen-Wirtschaftsgürtel via West- und Zentralasien nach Europa. Inzwischen gibt es Projekte in mehr als 75 Ländern, vor allem in den BRI-Hauptregionen Asien, Afrika und Europa. Einige wurden bereits in den nuller Jahren begonnen, viele sind neu in der Planung, und oft laufen sie nicht so reibungslos wie vorgesehen. Die meisten Projekte betreffen Häfen, Eisenbahnstrecken und Strassen, andere Industriezonen, Kraftwerke oder Staudämme. Betrieben werden sie zumeist von staatlichen chinesischen Unternehmen, finanziert mit verzinsten Krediten, die vor allem von chinesischen Staatsbanken oder von den von China kontrollierten Entwicklungsfonds wie dem Silk Road Fund und Banken wie der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) kommen.

Die an der BRI beteiligten Staaten repräsentieren derzeit mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung und mehr als ein Drittel des Weltsozialprodukts.

Ralf Ruckus