Chinas Umgang mit den Uigurinnen: System Terrorkapitalismus

Das Vorgehen von Chinas Zentralregierung gegen die UigurInnen in Xinjiang muss in einem globalen Kontext betrachtet werden. Die aktuelle Repressionswelle baut auf das Zusammenspiel kolonialistischer, kapitalistischer und sicherheitspolitischer Methoden.

«Terrorkapitalismus»: Dies ist der Begriff, mit dem Darren Byler die spezifische Form der Unterdrückung beschreibt, die Chinas Regierung in der am westlichen Rand des Landes gelegenen autonomen Region Xinjiang betreibt. Der Anthropologe forscht an der Universität von Colorado in den USA zu Formen des digitalen Kapitalismus und Überwachungstechnologien in China und Südostasien.

Grundsätzlich bedeutet Terrorkapitalismus, dass der chinesische Staat UigurInnen und andere muslimische Gruppen gezielt als TerroristInnen darstellt, um ihre Überwachung, Internierung und Umerziehung zu rechtfertigen – und letztlich ihre teils zwangsmässige Arbeit in chinesischen Fabriken, wie Byler im Gespräch sagt. Im Detail erklärt sein Konzept, wie Chinas Zentralregierung in ihrer aktuellen Xinjiang-Strategie Instrumentarien des Kolonialismus, des Kapitalismus und der Überwachungspolitik miteinander verbindet.

Das übergeordnete Ziel der Führung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) besteht demnach darin, die muslimischen Bevölkerungsgruppen in Xinjiang zu befrieden und zu assimilieren – als zentrale Voraussetzung dafür, dass sich die Region in das kapitalistische Entwicklungsmodell Chinas einpassen lässt. Die Menschen dort als TerroristInnen zu bezeichnen, sei «eine gesellschaftlich akzeptierte Art, von ‹Wilden› oder ‹Barbaren› zu sprechen», so Byler.

Die «kleinen Brüder»

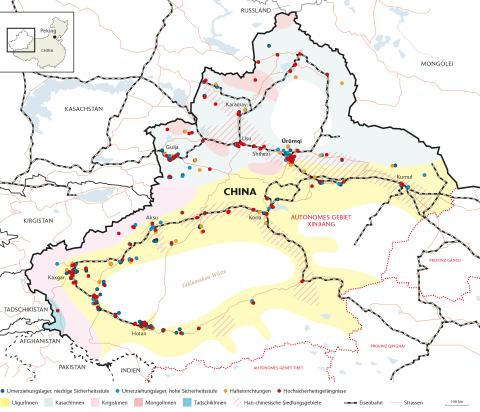

Der kolonialistische Griff nach Xinjiang ist alles andere als neu. Als der Landesteil Mitte der fünfziger Jahre zur Uigurischen Autonomen Region erklärt wurde, schickte die Zentralregierung Millionen Han-ChinesInnen dorthin. Sie sollten als BäuerInnen in militärischen Kolonien arbeiten, das Grenzland sichern und sozialistische Aufbauarbeit leisten.

Bereits damals wurden die UigurInnen, wie andere der über fünfzig «Nationalitäten» in China auch, als «rückständig» und ihr Land als «unzivilisiert» bezeichnet. Sie sollten sich als «kleine Brüder» in die sozialistische Gesellschaft einfügen und sich im Rahmen eines «harmonischen Multikulturalismus» den «grossen Brüdern» der Han-Mehrheit unterordnen. Während der Kulturrevolution in den sechziger Jahren wurden auch uigurische Kulturstätten und religiöse Einrichtungen zerstört; das Regime versuchte, die «Minderheiten» zu assimilieren.

Im Zuge der Marktreformen ab Ende der siebziger Jahre kehrten viele Han-SiedlerInnen in den Osten Chinas zurück, für die UigurInnen ergaben sich neue Handlungsmöglichkeiten. Das änderte sich Anfang der Neunziger wieder: Mit der Auflösung der Sowjetunion entstanden die neuen Nachbarländer Kasachstan, Usbekistan und Kirgistan, und die Zentralregierung fürchtete Autonomiebestrebungen auch in Xinjiang. Sie lancierte antiseparatistische Kampagnen und liess uigurische Intellektuelle verhaften.

Ebenfalls in den neunziger Jahren erfolgte zudem Chinas staatskapitalistische Umstrukturierung, der Aufstieg zur «Fabrik der Welt» begann. Xinjiang, dessen Gas- und Ölfelder mehr als zwanzig Prozent der gesamten chinesischen Vorkommen ausmachen, wurde mit Eisenbahnen und Pipelines erschlossen. Sie sind für Chinas Energieversorgung von entscheidender Bedeutung. Gleichzeitig wurde die industrielle landwirtschaftliche Produktion ausgebaut, sowohl für den chinesischen Binnenmarkt wie auch für den Export. Vor allem dank Xinjiang wurde China zu einem der grössten Exporteure von Baumwolle und Tomaten.

Erneut zogen Millionen Han-SiedlerInnen in die Region, diesmal vermehrt auch in den Süden. Ihr Anteil an der Bevölkerung Xinjiangs stieg von fünf Prozent im Jahr 1949 über dreissig Prozent in den sechziger Jahren bis auf gut vierzig Prozent heute. Der uigurische Bevölkerungsanteil fiel im selben Zeitraum von über achtzig auf unter fünfzig Prozent.

Rassistischer Ausgrenzungsprozess

Viele der heute etwa dreizehn Millionen UigurInnen haben in den letzten beiden Jahrzehnten durch Verdrängung und Ausschluss ihr Land oder ihre Arbeitsstelle verloren. Verarmung und Verschuldung, die Diskriminierung bei Jobsuche, Wohnungsvergabe und bei Bankkrediten sowie die Verweigerung von Aufenthaltsbewilligungen und Reisepässen sind Facetten eines umfassenden rassistischen Ausgrenzungsprozesses. Vor diesem Hintergrund sind auch die in den nuller Jahren zunehmenden Proteste zu sehen. Auf den Widerstand der UigurInnen und anderer muslimischer Bevölkerungsgruppen reagierte die chinesische Regierung mit zunehmender Repression, die ab 2014 in den staatlichen «Volkskrieg gegen den Terror» überging (vgl. «Internierung und Zwangsarbeit» ).

Xinjiang habe bereits in den nuller Jahren die Merkmale einer «klassischen peripheren Kolonie» aufgewiesen, sagt Byler. Der Begriff entstammt der Weltsystem-Theorie, die ab den siebziger Jahren von Immanuel Wallerstein und anderen entwickelt wurde; mit ihr lässt sich die Abhängigkeit von Regionen im Globalen Süden von den Zentren des Globalen Nordens beschreiben. Aus Xinjiang wurden in dieser Phase vor allem Rohstoffe ins östliche China und ins Ausland exportiert, während von dort Fertigprodukte in die Region importiert wurden.

Wirtschaft und Geopolitik

Im Rahmen von Chinas Belt and Road Initiative, der «Neuen Seidenstrasse», kam Xinjiang seit 2013 eine weitere Rolle zu: Die Region wurde zum Transporthub zwischen den chinesischen Industriezentren und den Ländern im Mittleren Osten und in Europa. Es entstanden chinesische und ausländische Produktionsstätten in Xinjiang, etwa in der Chemie-, Textil- und Automobilindustrie. Zu den Firmen, die investiert haben, gehören grosse Namen wie etwa VW, BASF und Siemens; Geschäftsbeziehungen zu Rohstofffirmen und Zulieferern aus Xinjiang unterhielten aber beispielsweise auch ABB, Carrefour, Danone, DHL, Nestlé oder Nokia, wie ein 2019 veröffentlichter Bericht des Onlinemagazins «China File» aufzeigt.

Auch die geostrategische und militärische Bedeutung Xinjiangs ist für die chinesische Regierung in den vergangenen Jahren gestiegen; unter anderem aufgrund der politischen Spannungen mit den USA und den Anrainerstaaten im Südchinesischen Meer ist der Landweg der Neuen Seidenstrasse – und damit Xinjiang – noch einmal wichtiger geworden: Wird die Eisenbahn- und Strasseninfrastruktur entsprechend ausgebaut, kann er zur echten Alternative zum umstrittenen Seeweg werden. Voraussetzung dafür ist in den Augen des KPCh-Regimes aber eine Befriedung der Region, also die Kontrolle über die uigurische und kasachische Bevölkerung.

Arbeitskräfte gesucht

In diesen Zusammenhang stellt Darren Byler auch den schleichenden Wandel der chinesischen Nationalitätenpolitik, der seit 2012 unter der Parteiführung Xi Jinpings feststellbar sei: Offiziell gelte zwar noch immer ein staatlich verordneter Multikulturalismus, aber inzwischen betone der Staat «das Primat einer chinesischen nationalen Identität» und treibe die Assimilierung nicht nur der uigurischen, sondern etwa auch der tibetischen oder der mongolischen «Minderheiten» voran.

Diese werden gleichzeitig vermehrt als günstige Arbeitskräfte gebraucht, in Xinjiang und in anderen Teilen Chinas: Weil inländische WanderarbeiterInnen – meist Han-ChinesInnen – seit den nuller Jahren höhere Löhne durchgesetzt haben, ist Chinas globale Rolle als Niedriglohnstandort für die Konsumgüterproduktion gefährdet. Vor allem an Chinas Ostküste haben Industrieunternehmen auch immer wieder mit Arbeitskräftemangel zu kämpfen.

Seit Jahren schon unterstützt die Führung der KPCh die Unternehmen deshalb nicht nur dabei, ihre Produktion nach Zentral- und Westchina zu verlagern, sondern auch darin, massenhaft Berufsschüler und Studentinnen kostengünstig zu beschäftigen. Aus einigen Provinzen ist bekannt, dass diese behördlich zu Niedriglohnarbeit in Form von Praktika gezwungen wurden, wie etwa im Fall des Elektronikzulieferers Foxconn. In dieser Systematik muss das Vorgehen der chinesischen Regierung in Xinjiang verstanden werden: Die UigurInnen werden durch Terrorverdacht, Unterdrückung und Zwangsarbeit zu «Billigarbeitskräften» gemacht.

Nun ist der Rückgriff auf Terrorvorwürfe zur Rechtfertigung von Überwachung und Ausbeutung bestimmter Gruppen keine ureigene Idee der KPCh. Stattdessen ist es, wie Darren Byler 2020 gemeinsam mit der Soziologin Carolina Sanchez Boe im britischen «Guardian» darlegte, «eine US-amerikanische Erfindung, die dann in der Welt verbreitet wurde». Gemäss Byler bedeutet Terrorkapitalismus, dass sowohl staatliche wie private Unternehmen davon profitieren, wenn Regierungen in die Ausweitung von Sicherheits- und Überwachungsindustrien investieren – während sich das flächendeckende Sammeln und Analysieren biometrischer und kommunikativer Daten wiederum kapitalistisch verwerten lässt.

In den USA zum Beispiel sind seit den Anschlägen vom 11. September 2001 Überwachungstechnologien wie GPS-Fussfesseln oder Kontroll-Apps entwickelt worden, die gegen Terrorismusverdächtige, Sans-Papiers oder Asylsuchende eingesetzt werden. Was auch den Effekt hat, dass auf diesem Weg stigmatisierte Menschen in Niedriglohn- oder Schwarzarbeit abgedrängt und dadurch zu kostengünstigen Produktionskräften werden.

Das chinesische System des Terrorkapitalismus ist weit umfassender. Es beinhaltet Einhegung und Landvertreibung, eine kolonialistische Siedlungskampagne, die Akkumulation von Naturressourcen. Es kontrolliert alle Facetten uigurischen und kasachischen Lebens mit digitalen und analogen Überwachungsmethoden. Es umfasst Zwangsarbeit, stützt sich auf Umerziehungs- und Internierungslager.

Diverse globale Lieferketten führen durch die Region, und viele der in diesem System hergestellten Produkte sind «direkt oder indirekt für den Export in Länder des Globalen Nordens bestimmt», sagt Darren Byler. Der Terrorkapitalismus der chinesischen Regierung weise deshalb weit über die Grenzen Xinjiangs hinaus: «Die unfreie Arbeit der Uiguren bildet eine Frontlinie des globalen Kapitalismus.»

Weiterer Artikel zum Thema:

«Schweiz–China: Devot im ewigen Dialog»

Kritik und Boykott: Menschenrechte als Druckmittel

Die internationale Kritik an der Politik der chinesischen Regierung in Xinjiang hat zuletzt stark zugenommen. So sprach der neue US-Aussenminister Antony Blinken Ende Januar von einem «Genozid», im Februar schlossen sich die Parlamente Kanadas und der Niederlande der Bezeichnung an.

Die US-Regierung forciert auch ihre Sanktionspolitik: Im Januar verhängte sie einen Importstopp für Tomatenprodukte und Baumwolltextilien aus Xinjiang. Seit letztem Jahr ist im US-Kongress zudem ein Gesetz in Arbeit, das Unternehmen davon abhalten soll, von uigurischer Zwangsarbeit zu profitieren. Bereits durchforsten Firmen wie H&M ihre Lieferketten, um den Gebrauch von Rohstoffen oder Vorprodukten aus Xinjiang ausschliessen zu können.

Letztlich dient der Menschenrechtsdiskurs westlicher Regierungen jedoch vor allem als Druckmittel für die Durchsetzung eigener geopolitischer oder wirtschaftlicher Ziele. Sie bleiben unglaubwürdig, weil sie eigene, im Rahmen ihrer Kolonialgeschichte, des «Global War on Terror» oder ihrer Innen- und Sozialpolitik begangene Menschenrechtsverletzungen unterschlagen. Und auch wenn bei den US-chinesischen Gesprächen letzte Woche in Alaska zwischen Regierungsvertretern der USA und Chinas scharfe Vorwürfe ausgetauscht wurden: Es ist kaum zu erwarten, dass Joe Bidens Regierung die Beziehungen zu China gänzlich aufs Spiel setzt. Sie braucht China weiterhin als Handelspartner – und auch für globale Aufgaben: für die Regelung regionaler Konflikte etwa oder in der Klimapolitik.

Ebenso wenig wird die EU einen Bruch riskieren: Erst Ende 2020 hat sie mit China ein Investitionsabkommen abgeschlossen, das vom EU-Parlament noch ratifiziert werden muss. Die gerade von der EU beschlossenen Reisebeschränkungen und Vermögenseinfrierungen für wenige Privatpersonen und Institutionen haben vor allem symbolischen Wert. Die Reaktionen aus dem Globalen Süden sind derweil verhalten, weil es sich viele Regierungen nicht leisten können, auf wirtschaftliche und politische Unterstützung aus China zu verzichten. Insgesamt 45 Länder stellten sich in der Xinjiang-Frage im Oktober in der Uno-Menschenrechtskommission hinter die chinesische Regierung.

In seinem Buch «The War on Uyghurs», das 2020 erschienen ist, betont der US-Anthropologe Sean R. Roberts, dass «nur Aktionen von unten momentan effektiv Druck auf China ausüben können». Er erinnert an die Erfolge der internationalen Anti-Apartheid-Bewegung in den achtziger Jahren. Eine vergleichbare Bewegung gegen die Unterdrückung in Xinjiang gibt es bislang nicht. Aktuell planen lediglich uigurische AktivistInnen im Ausland mit der Unterstützung von Menschenrechtsgruppen Demonstrationen und Boykottaktionen gegen Unternehmen, die mithilfe uigurischer ZwangsarbeiterInnen produzieren. Sie arbeiten zudem auf eine Boykottkampagne gegen die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking hin.

Ralf Ruckus