Frei von Vorurteilen: Die sieben Irrtümer der Rechten

Linken wird allerhand nachgesagt: dass sie keinen Humor hätten oder dass sie vor lauter politischer Korrektheit nicht mal einen Orgasmus richtig geniessen könnten. Höchste Zeit, die populärsten Unterstellungen zu widerlegen.

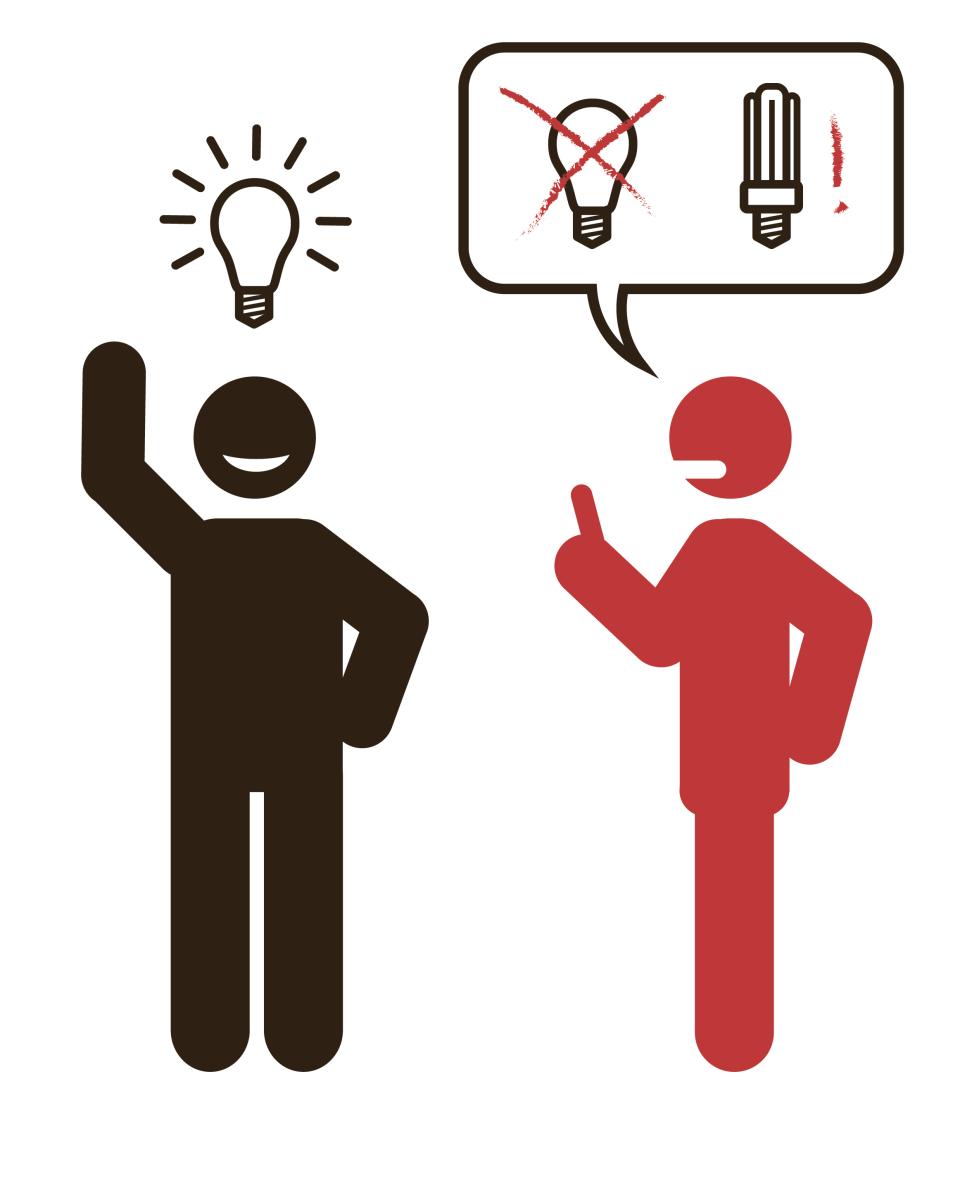

Linke wollen uns das Denken verbieten

«Grüezi, wir sind von der Gesinnungspolizei und würden gern mal Ihre Gedanken kontrollieren.» Klingt wie ein Schweizer Film, der sich im dystopischen Fach versucht. Aber einem beliebten Refrain der Rechten zufolge ist das längst Realität. Linke, so geht die Litanei, wollen uns diktieren, wie wir zu sprechen hätten. Und weil die Sprache bekanntlich ans Denken gekoppelt ist, wollen sie «uns» also de facto auch vorschreiben, was gedacht werden darf – und vor allem: was nicht.

Endstation Denkverbot, der rhetorische Gulag in den Klagen der Rechten über die politische Korrektheit.

Nun leben wir in einer Zeit, wo jeder Schmarren nicht bloss gedacht, sondern auch geäussert wird – und oft genug wird geäussert, ohne dass vorgängig überhaupt gedacht wurde. Mehr noch: Dank sozialer Medien und anderer Multiplikatoren im Netz erzielt noch der gröbste Unfug potenziell eine Reichweite, wie sie früher nur etablierten Medienorganen vorbehalten war. Von albernen Bagatellen bis zu schierer Menschenverachtung kann jede Äusserung ein Massenpublikum erreichen. Aber je grösser die Freiheit, desto grösser ist wohl auch die Angst, sie könnte beschnitten werden. Und so geht im öffentlichen Diskurs mehr denn je die Mär um, wonach eine linke Sprachpolizei unser aller Meinungsäusserungsfreiheit einzuschränken trachtet.

Keine Frage: Sagen kann man alles, denken sowieso. Linke wollen keine Sprachverbote installieren, sie halten bloss an einem vielleicht etwas altmodisch scheinenden Ideal fest: dass wir nämlich Rechenschaft schuldig sind für das, was wir von uns geben – und auch dafür, wie wir es sagen. Wenn nun einer ums Verrecken das Wort «Neger» im Mund führen will, soll er das selbstverständlich tun dürfen. Aber er soll dann nicht winseln, wenn man ihn deswegen ein rassistisches Arschloch nennt. Und er muss es auch aushalten, wenn man ihn zur Rede stellt, wieso er so verdammt scharf darauf sei, ein derart diskreditiertes Wort mit allem, was es an historischem Gewicht mit sich trägt, unbedingt gegenwärtig zu halten.

Abgesehen davon: Wie schwach und hilflos muss eigentlich ein Denken sein, dass es sich davor fürchtet, irgendeine dunkle Macht könnte es mit Verboten knechten? Wer sich über Denkverbote beklagt, hat aus lauter Bequemlichkeit selber zu früh mit Denken aufgehört. Denkverbote gibt es nicht, selbst das repressivste Regime hat zum Glück noch keine wirklich funktionierende Gedankenpolizei erfunden.

Letztlich ist die Rede von drohenden Denkverboten ohnehin ein reines Alibi, ein klassisches Strohmannargument. Die Linken, die unsere Sprache und unser Denken säubern wollen: Das ist in erster Linie ein rhetorischer Kniff der Rechten, um die eigenen Verstösse gegen die vorgeblich herrschende Sprachkontrolle zu heroisieren, also die rechte Position als rebellisch zu verkaufen: Seht her, wie furchtlos wir gegen linke Sprachvorschriften verstossen! Der Mut, den man sich so kaufen kann, ist nicht billig. Er ist gratis.

Florian Keller

Linke haben keinen Humor

«Warum Linke keinen Humor haben»: So lautete schon 2009 der Titel zu einem Artikel von Jan Fleischhauer. Der «Spiegel»-Redaktor, der im selben Jahr mit seinem Buch «Unter Linken» seine Konversion vom Linken zum Rechtskonservativen feierte und damit einen Bestseller landete, bezog sich hierbei auf das politische Kabarett, das in seinen Augen zur «linkspädagogischen Spassanstalt» verkommen war. Fleischhauer zitierte dazu den noch reaktionäreren Schriftsteller Martin Mosebach, nach dessen Ansicht von Linken «schon im zweiten Satz» verlangt werde, «dass ihnen das Lachen im Halse stecken bleiben müsse». Dies also, so folgerte Fleischhauer, sei der «humorpolitische Imperativ», der über allen Linken schwebe und sich aus dem Anspruch an die linksideale Lebensführung ergebe: Nur ja kein Spass an schnellen Autos, saftigen Steaks – und schon gar nicht an billigen, unintellektuellen oder gar dreckigen Sprüchen! Wogegen der rechte Mensch sich ungehemmt über dies und das lustig machen könne, da er ja eh schon «als von der Welt verdorben» gelte, «weshalb ja auch nach der Machtübernahme des Sozialismus das Umerziehungslager auf ihn wartet».

Was Fleischhauer vor bald zehn Jahren in die Welt posaunte, gehört unter Rechten längst zum Kanon. Wobei es sich wohl um ein kleineres, aber durchaus entscheidendes Missverständnis handelt. Allein die Tatsache, dass linke Menschen eher ungern über rassistische, sexistische oder ähnlich motivierte Witze lachen, heisst noch lange nicht, dass sie generell humorlos sind. Zwar gibt es auch in der Linken brutal humorlose Menschen – aber genau wie bei den Rechten sind sie am ehesten unter den HardcoreideologInnen anzutreffen. Überhaupt lässt sich ohne Zweifel sagen, dass sich Ideologie und Humor eher schlecht vertragen, wenn nicht gar gegenseitig ausschliessen.

Das entscheidende Missverständnis hinter der rechten These, wonach Linke keinen Humor hätten, liegt aber woanders: Humor, der nicht auf Kosten von Menschen geht, die sowieso schon diskriminiert werden, ist oft etwas komplexer. Eine Grundvoraussetzung dafür ist die Fähigkeit zur Selbstironie, also die Fähigkeit, über sich und seine eigenen Schwächen zu lachen. In einer Welt jedoch, in der es in vielen Salons wieder vermehrt zum lustigen Ton gehört, sich über die Ohnmacht anderer zu erheben, verschieben sich womöglich auch die Koordinaten des Humors. Da bleibt einem als mehr oder weniger linker Zeitgenossin oder linkem Zeitgenossen zum Glück noch der Exkurs ins Absurde. Und nicht zu vergessen: Die grössten KomikerInnen waren und sind immer noch die, die Mut zeigen und etwas riskieren – indem sie sich (alles andere als «politisch korrekt») über die wirklich Mächtigen lustig machen. Und zwar so ernsthaft, dass deren wahres Gesicht in seiner ganzen Hässlichkeit entlarvt wird. Ja, wirklich guter Humor kann unter Umständen ziemlich links und je nach politischer Konstellation ganz schön gefährlich sein. Fragt sich nur, wem am Schluss das Lachen im Hals stecken bleibt.

Adrian Riklin

Linke haben schlechten Sex

Ein guter Orgasmus ist ein Fall in einen bodenlosen Abgrund, er pulverisiert das Bewusstsein unseres Körpers oder der anderen Körper, durch die wir ihn erleben. Beim Sex wollen wir immer wieder in diesen Abgrund, wie in der religiösen oder in der drogeninduzierten Ekstase sehnen wir uns letztlich nach Selbstauflösung, nach Übertretung all der Grenzen, die unsere Person ausmachen – körperliche, psychische, soziale. Für den Philosophen Georges Bataille hat die sexuelle Versuchung mit der Grundveranlagung der menschlichen Existenz zu tun: In unserer ständigen Mühe der Selbsterhaltung entsteht auch die Sehnsucht, in manchen Momenten in einer ursprünglichen Kontinuität aufzugehen, von der wir uns ständig abheben. Diese Bedeutung hat der Orgasmus in einem französischen Ausdruck: «la petite mort», der kleine Tod.

Aber so einfach ist es leider – oder zum Glück? – nicht. Denn da sind all die Diskontinuitäten, die in diesem Haifischbecken von Körpern am Werk sind: Unsicherheiten, Fetische, Perversionen, die Verstrickung in Machtbeziehungen zwischen Geschlechtern und sexuellen Identitäten. Paradoxerweise spielt das Selbst auf dem Weg zu jenen Momenten der Selbstauflösung ja gerade ganz fest eine Rolle – wer wir sind und welche Macht wir erleben und ausüben. Vor allem davon haben Linke naturgemäss mehr Ahnung, oder zumindest ein stärker ausgeprägtes Bewusstsein dafür. Wir wissen, dass Spiele nur dann lustig sind, wenn alle Beteiligten freiwillig mitspielen und mit den Regeln einverstanden sind. Und wir wissen, dass aus der sexuellen Lust an Unterwerfung kein Recht auf Erniedrigung erwächst.

Aber ermöglicht uns das Bewusstsein für die Verstrickung von Sexualität und Macht nicht auch, das Spiel damit auf noch obszönere Weise zu geniessen? Es ist doch ein bisschen wie mit der Sorge um den Planeten oder dem Kapitalismus: Klimaschädigende Roadtrips unternehmen, Sneakers als Statussymbole tragen, Musik von abscheulichen Bands hören – leider geil! Szenen aus Pornos nachstellen, sich beim Sex Dinge sagen, die man sich sonst nie zu sagen trauen würde, mit Gewalt spielen – leider geil!

Aber es geht nicht nur um dieses obszöne Geniessen, sondern überhaupt darum, Sex als Spiel zu erkennen, das sich von der Macht, die in anderen gesellschaftlichen Bereichen wirkt, zwar nicht lösen, aber doch entfremden kann. Meistens ging es mir zum Beispiel so, dass meine Sexpartnerinnen mich dominanter wollten, als ich zu sein glaubte. Jedenfalls hatte ich bis dahin noch nie jemanden geschlagen ausser meinen Bruder, wenn wir uns als Kinder gerauft hatten. Aber ich habe irgendwann kapiert, dass man in sexuellen Praktiken gesellschaftliche Machtverhältnisse nicht nur verkörpert und aktualisiert, sondern sie auch bewältigt und damit spielt – vor allem, wenn man die Spiesse immer wieder umdreht.

Doch die Momente der Selbstauflösung währen nur kurz, sie leben auch vom Come-down, während dessen wir wieder zu der Person werden, die wir waren. Doch leuchtet auch in diesen Momenten ein utopisches Potenzial auf, das emanzipatorische Sexualität über die Zeit zu verwirklichen sucht. Es ist noch nicht lange her, da war die männliche, heterosexuelle Lust die einzige, über die man überhaupt geredet hat, nach der die Welt ausgerichtet war. Wer also allen Ernstes behauptet, politische Korrektheit oder queere Unterwanderungen heteronormativer Vorstellungen von Sexualität seien eine Gefahr für die Lust, will nichts anderes als ein bürgerliches Gefängnis bewahren – das armselige Gefängnis, in dem sich Gebärmaschinen und promiskuitive Schlappschwänze tummeln.

David Hunziker

Linke betreiben nur noch Identitätspolitik

Der Vorwurf kommt nicht nur von rechts, sondern von allen Seiten – und sogar aus den eigenen Reihen: Statt sich um die «echten Sorgen» der «gewöhnlichen ArbeiterInnen» und «einfachen» Leute zu kümmern, betreibe die Linke von heute nur noch Identitäts- und Lifestylepolitik, setze sich also ein für geschlechtergerechte Sprache, vegane Kantinenmenüs, die Umbenennung von Süssspeisen und Transgender-WCs.

Spontan muss man hier erst mal dagegenhalten: Excusez, was spricht eigentlich dagegen, Rassismus in allen Winkeln der Gesellschaft zu bekämpfen oder sich für Minderheiten wie Transmenschen, aber auch für nach wie vor diskriminierte Mehrheiten wie die Frauen einzusetzen? Bedenklich sind doch viel eher selbsterklärte Radikale, die so tun, als ob etwa rassistisch motivierte Polizeigewalt und Sexismus entweder lässliche Vergehen seien oder sich gar subito in Luft auflösen würden, wenn nur erst die Milliardäre enteignet seien und der Klassenkampf gewonnen. Einmal abgesehen davon, dass solche KlassenkämpferInnen alter Schule von den Rechten natürlich erst recht verlacht werden: Was ist denn das für eine einfältige Idee, dass man sich gefälligst ausschliesslich für das eine oder gegen das andere einzusetzen habe – also strikt für den ökonomischen Kampf oder gegen Diskriminierungen. War die Realität nicht schon immer eine Einladung für etwas komplexere Engagements?

Das dickste Ei aber ist, wie die Rechte hier fix von ihrer eigenen dezidiert identitätspolitischen Politik ablenkt. Man zeigt mit dem Finger auf andere und kaschiert so geschickt, wie von der SVP über Trump bis hin zu Ungarns Orban stets der weisse Mann ins Zentrum gerückt wird – wahlweise als neue Opfergruppe oder als strahlender Verbündeter und Profiteur der eigenen Politik. Und auch für die «echten Sorgen» der «einfachen Leute» hat man auf der rechten Seite letztlich immer nur eine – ebenfalls identitätspolitische – Antwort parat: AusländerInnen, «SozialschmarotzerInnen» und Flüchtlinge seien eigentlich an allem schuld. Dabei bleiben gemäss Umfragen die grössten Sorgen der «einfachen Menschen» selbst eigentlich seit Jahren dieselben: Rentenabbau, explodierende Gesundheitskosten, Arbeitslosigkeit, Korruption – alles nicht unbedingt Probleme, gegen die sich rechte Parteien im Parlament pflichteifrig einsetzen würden.

Was die Rechten allerdings heute definitiv besser können als die Linken: mit ihrer exklusiv weissen Identitätspolitik eine radikale ökonomische Umverteilung betreiben. Diese kommt indes kaum den wackeren Büezern und Büezerinnen zugute, mit denen man sich vordergründig gern verbündet. Denn beim Klassenkampf der Rechten geht es um eine knallharte Umverteilung von unten nach oben – mit Steuererleichterungen für die Reichen und Ausbeutung und Rentenklau an den Armen und am Mittelstand. Der Vorwurf, die Linke habe sich weit von den Sorgen der «kleinen Leute» entfernt, ist nur die Nebelwand, mit der die Rechte ihre eigene elitäre Politik verschleiert.

Daniela Janser

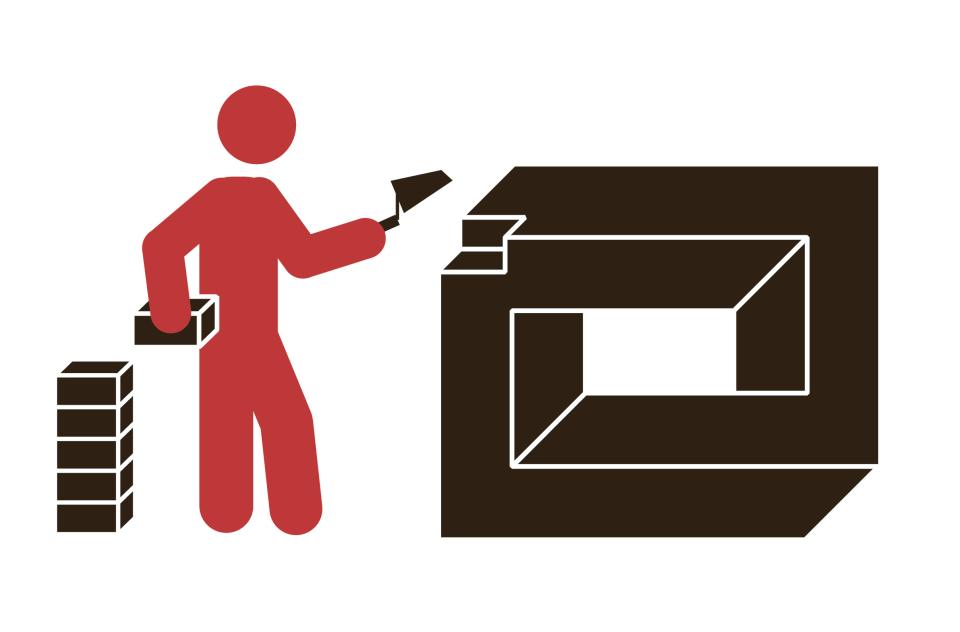

Linke zahlen keine Steuern und leben vom Staat

Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Tatkraft: Das sind die Attribute, mit denen sich der Rechte gerne schmückt. Um sich selbst zu bestärken, ortet er das Gegenteil, nämlich Abhängigkeit und Faulheit, gerne beim Linken. Was dann meist im beliebten Vorwurf endet, die Linken bezahlten sowieso keine Steuern und lägen dem Staat auf der Tasche. Nichts ist derart falsch wie dieser Vorwurf.

Um ihn ein für alle Mal zu entkräften, zieht man am besten das heiligste aller Schweizer Papiere neben Pass und Stimmausweis hervor: die Steuererklärung. Hinter diesem nüchternen, bürokratischen Papier verbirgt sich in der Wortwahl pure Ideologie. Alle, die sich täglich im Hamsterrad ihres Jobs drehen, müssen darin nämlich Einkünfte aus «unselbstständiger Erwerbsarbeit» deklarieren. Alle anderen, die ihre Stunden beispielsweise auf dem Golfplatz verbringen, werden von Amtes wegen dafür als «selbstständig» bezeichnet. In Wirklichkeit verhält es sich genau umgekehrt: Untätig ist der Chef, der von der Arbeit lebt, die seine Angestellten selbsttätig verrichten.

Noch klarer wird die Sache, wenn man in der Steuererklärung bei den Abzügen ankommt. Derweil man als sogenannt Unselbstständiger als höchstes der Gefühle sein Generalabonnement abziehen darf, kann der Selbstständige alles Mögliche verbuchen: Geschäftsessen, Immobilien, vermutlich auch Jachten. Kurzum, diesen Staat finanzieren wir Angestellten, und wenn das Kapital weiter derart grosszügig entlastet wird wie gerade jetzt wieder bei den Unternehmenssteuern, bleibt das auch in Zukunft so.

Natürlich sind nicht alle GA-BesitzerInnen automatisch links und alle JachtbesitzerInnen automatisch rechts – aber grosso modo stimmt es: Vieles, was der Staat ausgibt, kommt vor allem den Interessen der rechten Politik zugute. Man muss dabei gar nicht die Subventionen für die Landwirtschaft oder das Militär bemühen. Das grösste verdeckte Subventionsprogramm von Gemeinden, Kantonen und Bund ist und bleibt in der Schweiz das Bauwesen. Von den Aufträgen profitieren die Baukartelle genauso wie die Pensionskassen. Und was tun sie, statt ihre staatliche Abhängigkeit endlich zuzugeben? Den Linken wieder vorwerfen, wir lebten in gemeinnützigen Wohnungen.

Kaspar Surber

Linke wollen das Volk umerziehen

Ein Aufschrei ging diesen Sommer durch den Aargau: «Die arme Hanna wird wohl keinen Cervelat mitbringen dürfen», empörte sich SVP-Nationalrat Andreas Glarner auf Facebook. In Hannas Klasse gibt es mehrere Kinder mit für Glarner fremdländisch klingenden Namen, woraus er schloss, dass die Schule das Mitbringen von Schweinefleisch verbieten könnte. Einen solchen Skandal hatte Glarner zuvor bereits woanders aufgedeckt, worauf er kurz entschlossen 2000 Cervelats spendete. Denn: «Es kann ja nicht sein, dass man unseren Kindern den Cervelat vorenthält!»

Wer die Schuld an der Zerstörung der jahrhundertealten Schweizer Tradition des Cervelatessens trägt? Das wusste ein Herr, der sich in einem Onlinekommentar äusserte, ganz genau: «Es sind vor allem die Linken, die uns dazu nötigen, uns anzupassen. Die wollen sich als Gutmenschen darstellen, als die Verständnisvollen. Stattdessen haben sie die Realität verloren und schiessen über das Ziel hinaus.» Damit sprach er vielen Rechten aus dem Herzen, denn es ist ja nicht nur der Cervelat. Die Linke will das Volk umerziehen: Mütter sollen zur Berufstätigkeit gezwungen werden, damit man ihre schutzlosen Kinder in den Staatskrippen zu BioveganerInnen heranzüchten kann. AutofahrerInnen werden als Feindbilder stigmatisiert und durch den Abbau von Parkplätzen und den Ausbau von Velowegen zum Umsteigen auf Velo oder ÖV verdammt.

Gegen solche Hysterie helfen nur ein paar nüchterne Fakten:

- Bei Paaren mit Kindern ist in der Schweiz das meistverbreitete Modell immer noch: Mann arbeitet Vollzeit, Frau Teilzeit. Ein Viertel der Mütter mit Kindern unter drei Jahren geht nach der Geburt sogar gar keiner Erwerbsarbeit nach.

- Nur rund dreissig Prozent der Kinder unter drei Jahren werden mindestens eine Stunde pro Woche in einer Kita betreut.

- In den meisten Tagesschulen und Kitas wird Fleisch zum Mittagessen aufgetischt, wenn auch nicht überall täglich. Der Fleischkonsum der SchweizerInnen ist mit fünfzig Kilogramm pro Jahr und Person noch immer überdurchschnittlich hoch, am meisten gegessen wurde im Jahr 2017: genau, Schweinefleisch.

- In den letzten zwölf Jahren ist der Motorfahrzeugbestand um mehr als eine Million auf über sechs Millionen angewachsen. Ausserdem investiert der Bund 2018 rund 2,3 Milliarden Franken ins Nationalstrassennetz.

Wenn das also die grosse linke Umerziehung sein soll, dann müsste man sagen: grandios gescheitert. Jedoch sprächen genug Argumente dafür, verstaubte Lebensgewohnheiten freiwillig zu ändern: Ein bitzeli weniger Fleisch essen schadet bestimmt keinem Kind. Gemäss einer Studie des Bundes erzeugen FahrradfahrerInnen sozialen Nutzen von zehn Milliarden Franken jährlich, weil sie seltener krank sind. Laut einer US-Langzeitstudie sind berufstätige Mütter glücklicher als solche, die zu Hause bleiben, und laut einer Dresdner Studie leiden Kinder, die schon in den ersten zwei Lebensjahren fremdbetreut werden, später seltener an psychischen Störungen.

Und überhaupt: Das Leben macht schlicht mehr Spass, wenn man offen für Neues ist. Nicht die Linke will das Volk umerziehen, sondern die Rechte fürchtet sich vor jeglicher Veränderung des Status quo – und sei es nur der Verlust von drei Parkplätzen oder einem Cervelat. Was die Rechte nicht begriffen hat: Zukunft ist nicht die lineare Projektion der Gegenwart. Und vielleicht wäre Hanna ja froh, wenn sie zur Abwechslung statt Cervelat mal Falafel oder Spinatbörek essen dürfte.

Silvia Süess

Linke sind realitätsfremd

Die Schweiz schlittert geradewegs auf eine Katastrophe zu: der Sozialstaat am Boden, der Arbeitsmarkt überrannt, Zersiedlung, Dichtestress, Horror! Schuld daran: natürlich der Ausländer. Schuld daran ausserdem: die realitätsfremden Linken, die einfach nicht einsehen, dass nun mal nicht jede und jeder hierherkommen kann, zu uns, die wir halt auch mal für uns schauen müssen; diese Linken, die ausserdem verblendet genug sind zu glauben, alle hätten Hilfe und Schutz verdient, auch wenn sie nicht mit dem roten Pass gesegnet sind. Und wenn einer kriminell wird, dann wollen sie ihn immer noch so behandeln, als wäre er ein Mensch.

Früher war das anders: die Schweiz ein stolzes Volk von HelvetierInnen, die sich ihren Wohlstand ganz allein erarbeitet haben; die unter sich zufrieden waren, inmitten weisser, anständiger Menschen. Wehrhaft und selbstbestimmt in der Wärme des Réduits, und ab und zu eine herzerwärmende Tell-Inszenierung. An diesem stolzen Volk ist noch jegliche fremde Kultur abgeperlt, dem Herrgott sei Dank!

Stellt sich nur die Frage, wo sie denn anfängt, die «fremde Kultur», die die Schweiz vermeintlich von innen auffrisst. Bei Spaghetti und Sambal Oelek im Migros-Regal? Einer Kopfbedeckung? Oder vier Minaretten?

Im Ernst: Migration ist kein neues Phänomen und keine Ausnahme, sondern die Regel. Die Schweiz ist ein Land der Migration und wird es auch bleiben. Zweifellos muss eine Gesellschaft einen Umgang damit finden. MigrantInnen in die Peripherie abdrängen und Asylsuchende in Zentren stecken – ja, leider ist das hierzulande möglich. Und offenbar kann man Menschen, die seit Jahren hier leben, auch die politische Mitbestimmung verwehren und die Hürden für die Einbürgerung absurd hoch halten. Dann kann man aber gleichzeitig auch niemandem vorwerfen, sich nicht integrieren zu wollen.

AusländerInnenkriminalität und die «fremden Kulturen», die angeblich nicht kompatibel sind mit der «unseren», sind Probleme, die hochgekocht werden, um auf dem Rücken von MigrantInnen Politik zu machen. Und ihnen für alles Mögliche, das gerade nicht funktioniert, die Schuld zuzuschieben. Zersiedlung, Druck auf die Sozialwerke? Dass damit auch urschweizerische Dinge wie Einfamilienhäuser oder Steuersenkungen etwas zu tun haben könnten, ist in den Augen der PatriotInnen natürlich ausgeschlossen: Der Ausländer wars.

Ja, es kostet einiges, Integration zu verwirklichen, viele Menschen aufnehmen zu können. Und es braucht nicht nur Geld, sondern auch die Bereitschaft, miteinander leben zu wollen. Manchmal muss man dazu vielleicht ein oder zwei Vorurteile überwinden. Klar ist jedoch: Migration passiert – realitätsfremd sind diejenigen, die von einer Schweiz der SchweizerInnen träumen, die es nie gegeben hat. Von MigrantInnen zu erwarten, dass sie sich integrieren, während die Schweiz trotzig in einer Ecke sitzt, sich mit Stacheldraht umgibt und «Ich will nicht!» ruft, wird nicht funktionieren. Wahnsinnig teuer wäre eine offene Migrationspolitik nicht. Und selbst wenn: Die reiche Schweiz kann es sich leisten, in Sachen Solidarität etwas reicher zu werden.

Alice Galizia