Sozialhilfe: Egal wie «strub» die Weisungen sind

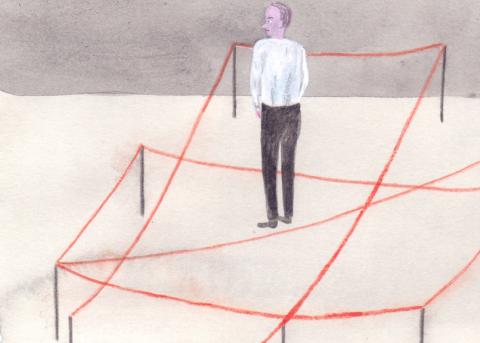

Dürfen sich SozialhilfebezügerInnen juristisch wehren, oder müssen sie jede noch so absurde Auflage künftig einfach so hinnehmen? Das Bundesgericht wird entscheiden müssen.

Der Zürcher Kantonsrat sitzt auf der Anklagebank, und das ist nicht bildlich gemeint. Die Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS) – die in Zürich domiziliert ist, aber Fälle aus der ganzen Schweiz betreut – hat Ende Februar beim Bundesgericht eine Beschwerde gegen den Kantonsrat eingereicht. Es geht dabei um einen einzigen Satz: «Auflagen und Weisungen sind nicht selbständig anfechtbar.» Der Rat hatte Anfang Jahr beschlossen, dass das Zürcher Sozialhilfegesetz (SHG) um diesen Absatz ergänzt wird.

Tobias Hobi, der bei der UFS als Rechtsanwalt arbeitet, hat die Beschwerde verfasst. Dabei gehe es zusammengefasst um Folgendes: Jede Person hat grundsätzlich das Recht, gegen Weisungen oder Anordnungen der Behörden Rekurs einzulegen. Wenn eine Autofahrerin beispielsweise auf dem Fussgängerstreifen jemanden anfährt und die Behörden ihr den Führerausweis entziehen wollen, kann sie in der Regel dagegen vorgehen, noch bevor ihr der Ausweis weggenommen wird. Dieses Recht, sich zu wehren, bevor eine Auflage rechtskräftig wird, würde SozialhilfebezügerInnen künftig genommen.

Ein Beispiel: Eine Sozialhilfebehörde könnte anordnen, dass Klient A ein Arbeitsprogramm absolvieren muss, und zwar Vollzeit. Klient A ist aber wegen eines Unfalls nur zu fünfzig Prozent arbeitsfähig. Sinnvollerweise würde er sich gegen den Vollzeiteinsatz wehren und erklären, warum das Arbeitsprogramm für ihn nicht geeignet ist. Doch das geht nicht mehr, wenn der neue Satz im Gesetz einmal in Kraft ist. Falls sich Klient A weigert, am Programm teilzunehmen, werden die Behörden ihm die Sozialhilfe kürzen oder ganz streichen. Dagegen könnte er nun rekurrieren. Er muss sich also erst bestrafen lassen, bis er überhaupt seine Gründe vorbringen darf.

Das sind keine Fantasien. Tobias Hobi erzählt von vielen solchen Fällen, die bei ihm landen. Um nur zwei herauszugreifen:

- Eine Sozialbehörde verbietet einer Mutter von zwei Kindern die Benützung des Autos einer Freundin. Dies, obwohl mehrere ÄrztInnen der Frau attestiert hatten, dass sie wegen schwerer Rückenprobleme und psychischer Schwierigkeiten auf die Benützung eines Autos angewiesen sei.

- Eine Sozialbehörde fordert von einem ehemaligen Drogenabhängigen, der in einem Methadonprogramm ist, dass er mit einem kalten Entzug das Methadon absetzt, um danach ein Jahr lang in einer religiös geführten Institution zu arbeiten. Der Mann würde gerne einen normalen Arbeitseinsatz leisten, was ihm aber verweigert wurde.

Beide Fälle hat Hobi juristisch begleitet, und beide Betroffenen bekamen letztlich recht. Künftig wäre das so nicht mehr möglich.

Die Argumentationen der Rechten

Der neue Gesetzesartikel geht auf eine parlamentarische Initiative eines SVP-Kantonsrats zurück. In der Ratsdebatte argumentierte die SVP, man wolle damit den Verwaltungsaufwand reduzieren und die Sozialhilfe verschlanken. FDP, Grünliberale und Teile der CVP folgten dieser Argumentation.

Tobias Hobi sagt, dahinter stecke auch die Haltung, dass die SozialhilfeempfängerInnen mit «ihren Gratisanwälten» das System behindern und ausnützen würden. «Wir haben aber mit achtzig Prozent unserer Rekurse Erfolg. Das zeigt, wie viele strube Sachen die Sozialbehörden der Gemeinden machen.» Kommt die Regelung ins Gesetz, können sie ihre Weisungen ungehindert umsetzen – egal wie «strub» sie sind.

Die Behauptung von den «Gratisanwälten» stimme übrigens auch nicht, sagt Hobi. Grundsätzlich hätten die SozialhilfeempfängerInnen Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. Die Entschädigung falle aber mager aus. Er habe ausgerechnet, dass er mit allen Fällen letztes Jahr auf einen Stundenlohn von 12.50 Franken gekommen sei.

Hobi sieht gute Chancen, dass das Bundesgericht den Absatz aus dem Gesetz streichen wird – weil er «eine gravierende Aushöhlung des ohnehin sehr schwachen Rechtsschutzes von Armutsbetroffenen gegenüber dem Staat» bedeute, weil er gegen das Diskriminierungsverbot verstosse, weil er den Anspruch auf rechtliches Gehör verletze und weil er damit schlicht verfassungswidrig sei.

Die Betroffene

Die Beschwerde der UFS wird von mehreren Organisationen mitgetragen, etwa von der Caritas, vom Arbeiterhilfswerk und vom Sozialwerk Pfarrer Sieber. Zu den BeschwerdeführerInnen gehören aber auch drei Betroffene. Anna Simor ist eine von ihnen. Sie heisst eigentlich anders, möchte aber nicht mit richtigem Namen auftreten, weil das für sie als Sozialhilfebezügerin unangenehm werden könnte. Sie ist über fünfzig, hat einen Hochschulabschluss, war berufstätig, stieg dann aber aus, um während längerer Zeit ihre Mutter zu pflegen. Bislang hat sie den beruflichen Wiedereinstieg nicht geschafft. Oft hilft sie anderen SozialhilfebezügerInnen, etwa bei Übersetzungen, oder sie steht ihnen bei Behördengängen bei. Nach Abzug der Fixkosten wie Telefon, Internet oder ÖV-Abo blieben ihr monatlich noch 680 Franken, erzählt Simor. Man drohe mitten in der Stadt Zürich zu vereinsamen, weil man nichts mehr unternehmen könne, was Leute mit Einkommen in der Freizeit halt so machten.

Auf die Frage, warum sie die Beschwerde mitträgt, bringt sie die Problematik auf den Punkt: «Die Regelung führt dazu, dass Sozialhilfebezüger zu Rechtsobjekten degradiert werden.» Menschen gelten für gewöhnlich als Rechtssubjekte. Rechtsobjekte sind Dinge wie ein Auto. Früher waren aber auch SklavInnen Rechtsobjekte; Menschen, die selber keine Rechte hatten, über die aber andere verfügen konnten. Dagegen wolle sie sich wehren, sagt Simor.

Kaspar Bütikofer sitzt für die Alternative Liste im Zürcher Kantonsrat und auch in der Kommission, die die Gesetzesverschärfung vorberaten hat. Er kämpfte in der Ratsdebatte zusammen mit SP und Grünen erfolglos gegen den Artikel. «Im Rat herrscht die Mentalität: Wer Sozialhilfe bezieht, hat seine Bürgerrechte verwirkt», konstatiert Bütikofer. Die Leute würden behandelt, wie wenn sie bevormundet wären.

Grundsätzlich hätte man gegen die Gesetzesänderung das Referendum ergreifen können. Die Frist dazu lief vergangene Woche ab. Niemand hat es ergriffen, weil es aussichtslos ist, gegen eine einzige Änderung anzutreten. Theoretisch wäre das Gesetz nun am 1. April in Kraft getreten. Weil die Beschwerde beim Bundesgericht hängig ist, ist das noch nicht passiert. Ob es der Beschwerde aufschiebende Wirkung erteilt, hat das Bundesgericht zwar noch nicht entschieden, man darf aber davon ausgehen, dass es dies demnächst tut.

Was noch kommt

Zurzeit wird ohnehin das gesamte Zürcher Sozialhilfegesetz überarbeitet. Der Gesetzesentwurf ging vergangenes Jahr in die Vernehmlassung, worauf es Kritik hagelte, weil er massive Verschärfungen enthält.

Es hat etwas Bösartiges, parallel dazu auch noch am alten Gesetz rumzuschrauben, um die Rechte der SozialhilfebezügerInnen möglichst sofort einzuschränken. Vermutlich hängt es mit dem rechtsbürgerlich dominierten Zürcher Kantonsrat zusammen, der vor den Wahlen noch Härte markieren wollte. Die Wahlen fanden im März statt, das neu gewählte Parlament ist linker. Es wird sich bald einmal mit dem umfassend revidierten Sozialhilfegesetz beschäftigen müssen. Darin befindet sich übrigens ebenfalls ein Passus, der das Rekursrecht beschneidet. Die UFS denkt heute schon zusammen mit anderen Organisationen darüber nach, gegen die Vorlage das Referendum zu ergreifen, sollte sie nicht massiv verbessert werden.

Klar scheint heute einzig: Wenn Zürich vor Bundesgericht und an der Urne damit durchkommt, werden die anderen Kantone nachziehen.

Der Kürzungswettbewerb

Wer zahlt am wenigsten Sozialhilfe? Die Kantone liefern sich zu dieser Frage einen wahren Wettbewerb, und die Betroffenen können sich kaum wehren. Doch ganz so frei sind die Behörden dabei nicht. Pierre Heusser, Vertrauensanwalt der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS), hat schon vor einem Jahr in einem juristischen Aufsatz aufgezeigt, dass der Grundbedarf der Sozialhilfe «nichts weniger ist als die frankenmässige Konkretisierung der Menschenwürde», wie sie in der Bundesverfassung erwähnt wird. Deshalb sei es nicht verfassungskonform, wenn die Kantone die Sozialhilfe «freihändig» und «ins Blaue raus» zusammenstrichen.

Nun hat der Berner Jurist Pascal Coullery eine Studie verfasst, in der er zum selben Schluss kommt. Er wird die Studie an der Jahresversammlung der UFS vorstellen.

Mittwoch, 10. April 2019, 20 Uhr, Gemeinschaftszentrum ABZ, Seebahnstrasse 201 (Eingang via Kanzleistrasse), Zürich.

Nachtrag vom 30. Mai 2019: Sozialhilfe: Bundesgericht schiebt auf

Der landesweite Angriff der SVP auf die Sozialhilfe ist ins Stocken geraten. Da ist zum einen die überraschende Ablehnung der von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg geplanten Kürzungen der Sozialhilfe durch die Stimmberechtigten im Kanton Bern. Das gibt Anlass zur Hoffnung, dass ähnliche Vorlagen auch in anderen Kantonen ablehnt werden.

Zum andern ist letzte Woche auch vom Bundesgericht ein entsprechendes Signal gekommen: In einer Zwischenverfügung entschied es, dass die vom Zürcher Kantonsrat beschlossenen Verschärfungen im Sozialhilferecht vorläufig nicht in Kraft treten dürfen. Dabei geht es um den Plan der SVP und bürgerlicher Parteien, wonach Betroffene Auflagen und Weisungen nicht anfechten dürfen, sondern sich erst dann wehren können, wenn Leistungen bereits eingestellt oder Sanktionen verfügt sind.

Die Beschwerde dagegen hat die unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS) im Namen von drei betroffenen Personen eingereicht. Sie sehen dabei in erster Linie die Rechtsweggarantie verletzt. Basil Weingartner, Medienverantwortlicher der UFS, betont zwar, dass die Zwischenverfügung positiv sei, aber auch «nicht überbewertet» werden sollte.

Wie stark die Wirkung des Gesetzes bereits war, zeigt das Beispiel eines Betroffenen. Dessen Beschwerde wollte ein Bezirksrat mit dem Verweis ablehnen, dass sie aufgrund der Verschärfung nicht mehr möglich sei. Der Sozialhilfebezüger wandte sich daraufhin an die UFS, die das Urteil ans Verwaltungsgericht weiterzog. Dieses entschied zugunsten des Betroffenen.

Adrian Riklin