Moçambique nach den Zyklonen: Wie der Klimawandel die Kluft zwischen Arm und Reich vergrössert

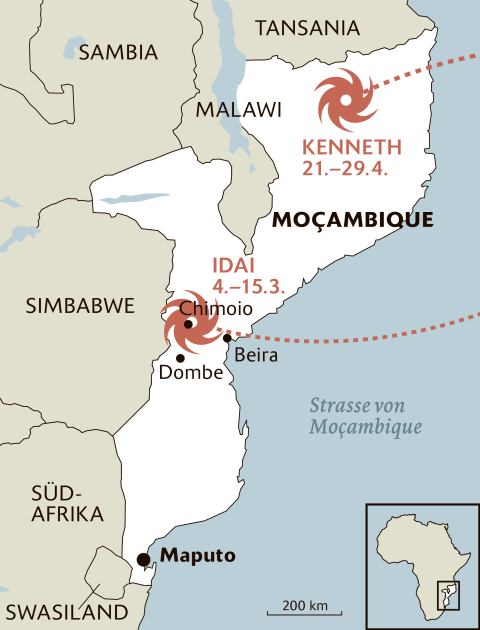

Wirbelstürme wie Idai und Kenneth fallen wegen der Erderwärmung heftiger aus – und richten mehr Schaden an. «Wie weiter?», fragen sich diejenigen, die durch die Zyklone alles verloren haben.

Nur die Tiere sahen das Wasser kommen. Es war 21 Uhr an einem Abend Mitte März, als Rogerio Simãos Hunde anschlugen. Sie stellten sich ans Ufer des Mussapa und schauten hinaus in die Dunkelheit. Eine Stunde später waren Simãos Haus, seine Felder und die gesamte Nachbarschaft in der Provinz Manica verschwunden. «Es ist unglaublich», sagt der moçambiquanische Bauer sechs Wochen nach der Katastrophe. «Das Wasser war so schnell da. Wir konnten nichts retten ausser unser Leben.»

An einem Donnerstagnachmittag Ende April steht Simão im Schatten einer aufgespannten Plastikplane im Dörfchen Muwawa und lässt die schlimmste Nacht seines Lebens Revue passieren. Er ist einer von rund 150 000 Menschen, die Mitte März durch den Zyklon Idai und dessen Folgen in Zentralmoçambique ihr Heim verloren haben. Wie die meisten anderen Betroffenen erlitt auch Simão den grössten Schaden nicht durch den Wind des Zyklons, sondern durch den heftigen Regen und die darauffolgende Flut. Nachdem der Sturm von der Küstenstadt Beira im Osten des Landes Richtung Nordwesten gezogen war, strömten die Wassermassen aus den nahen Bergen zurück in Richtung Meer und überschwemmten ganze Landstriche.

Die Grossstadt Beira sei zu neunzig Prozent beschädigt oder zerstört worden, hiess es in vielen internationalen Medien. Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass vor allem die Dächer der Gebäude im Zentrum sowie die schlecht gebauten Unterkünfte der ärmeren Bevölkerung in den Aussenbezirken Schaden genommen haben. Sechs Wochen nach Idai ist Beira eine schwer getroffene Stadt im Wiederaufbau – hundert Kilometer weiter westwärts sehen die Konsequenzen jedoch ganz anders aus. Am Ufer des Mussapa, dort, wo einst Rogerio Simãos Haus stand, sind heute nur noch Schlamm und Sand zu sehen. Die Nachbarschaft in der Provinz Manica nahe der Stadt Dombe wurde komplett ausradiert.

Der doppelte Zyklon

Als die Flut kam und das Wasser stieg, retteten sich der Bauer und seine NachbarInnen erst auf eine höher gelegene Ebene und dann dort auf die Bäume. Eine ganze Nacht verbrachten sie dort, bevor sie am nächsten Morgen mit Booten gerettet wurden. Jetzt lebt Rogerio Simão in einem Plastikzelt im höher gelegenen Dorf Muwawa, dessen Bevölkerung von 300 auf 1300 angestiegen ist. Die BewohnerInnen von Manica wurden von der Regierung umgesiedelt – hier sollen sie sich ein neues Leben aufbauen. Mehr als 600 Menschen starben in Moçambique durch Idai. Hunderttausende, die den Sturm und die Flut überlebt haben, kämpfen nun mit neuen Herausforderungen: Ernährungssicherheit, Wasserzugang und Hygiene sind die grössten Baustellen. Die meisten Menschen aus Manica konnten bei ihrer Flucht nichts mitnehmen. «Wir mussten nochmals bei null beginnen», sagt Rogerio Simão. «Jetzt besteht unsere Hoffnung darin, dass wir bald wieder etwas anpflanzen können.»

Doch vorerst sind die geflohenen Menschen in Muwawa von den Essenslieferungen des Welternährungsprogramms und der Unterstützung anderer Organisationen abhängig. Sanitäre Anlagen und die Trinkwasserversorgung wurden von Hilfsorganisationen erstellt oder verbessert. Für Letztere war das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe zusammen mit der NGO Solidar Suisse zuständig. «Nach einer solchen Katastrophe ist die Gefahr gross, dass die Menschen stark kontaminiertes Wasser trinken und tödliche Krankheiten ausbrechen», sagt Jorge Lampião, der als Landeskoordinator von Solidar Suisse in der nahe gelegenen Stadt Chimoio lebt. In den Gebieten nahe der Küste war es in den ersten Wochen nach dem Zyklon zu einem starken Anstieg von Cholerafällen gekommen. In der Region um Dombe konnte das verhindert werden. Doch diese Fortschritte werden an jenem Tag von den aktuellsten Nachrichten überschattet: Während Lampião noch über die Folgen von Idai spricht, nähert sich im Norden bereits Zyklon Kenneth der moçambiquanischen Küste. Es wird der stärkste Wirbelsturm, den das Land je erlebt hat. Für Lampião kein Zufall. «Zyklone hat es in dieser Region schon immer gegeben», sagt er. «Aber die Stärke des Windes und das Ausmass der Zerstörung sind neu. Für mich ist klar, dass es da einen Zusammenhang mit dem Klimawandel gibt.»

Häufiger, heftiger, verheerender

Tatsächlich ist Moçambique laut WetterexpertInnen der Uno noch nie innerhalb einer Saison von zwei Zyklonen dieser Intensität getroffen worden – geschweige denn innert fünf Wochen. Die Weltorganisation für Meteorologie hat noch nie einen Zyklon registriert, der die Region so weit nördlich getroffen hat. Und: Kenneth war bereits der zehnte intensive tropische Zyklon dieser Zyklonsaison im Südwestindik, was ebenfalls einen Rekord darstellt. Die Uno will nun mit einer Erkundungsmission die Auswirkungen des Klimawandels auf die Widerstandsfähigkeit Moçambiques gegenüber extremen Wetterbedingungen untersuchen.

Ob der Klimawandel einen Einfluss auf die Entstehung der beiden Zyklone hatte, können ExpertInnen allerdings nicht abschliessend beurteilen. Weniger umstritten ist hingegen der Umstand, dass der Klimawandel zur Intensität der Zyklone und deren Folgen beigetragen hat. «Es besteht kein Zweifel, dass bei einem solchen tropischen Wirbelsturm die Niederschlagsintensität aufgrund des Klimawandels erhöht ist», sagt etwa Friederike Otto, die an der Universität Oxford mehrere Studien über den Einfluss der Erderwärmung auf Naturereignisse durchgeführt hat. Durch die Erwärmung der Erde erhöht sich die Regenmenge, wodurch Flüsse über die Ufer treten und – wie in Zentralmoçambique geschehen – ganze Landstriche unter Wasser setzen. Zudem werden Sturmfluten, wie sie in der Küstenstadt Beira aufgetreten sind, durch den steigenden Meeresspiegel höher und bedrohlicher.

«Wir erleben einen besorgniserregenden Trend», sagt auch Henrietta Fore, die Moçambique in ihrer Funktion als Exekutivdirektorin von Unicef besucht hat. «Zyklone, Dürren und andere extreme Wetterereignisse nehmen an Häufigkeit und Intensität zu.» Ärmere Länder und Gemeinschaften seien davon überproportional betroffen. Ganz besonders für Kinder, die ohnehin verletzlicher sind, seien diese Auswirkungen verheerend. Im Norden des Landes habe Kenneth mindestens 400 Schulen beschädigt oder zerstört, wovon rund 40 000 Schulkinder betroffen seien.

Die Kosten der Klimakatastrophen

Welch immense Herausforderung diese Entwicklung für die betroffenen Länder ist, zeigt eine Einschätzung der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB). Demnach hätten allein die Wirbelstürme Idai und Kenneth zu direkten wirtschaftlichen Verlusten von rund zwei Milliarden US-Dollar geführt. Doch auch andere Folgen der Erderwärmung, etwa die Belastung der Wasserressourcen oder die reduzierte Pflanzenproduktivität, verursachen hohe Kosten. Laut Berechnungen der AfDB würden afrikanische Länder schon jetzt rund zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in die Bekämpfung extremer Klimakatastrophen investieren. Diese Kosten könnten bereits 2020 zwischen sieben und fünfzehn Milliarden Dollar pro Jahr betragen – und dürften mit steigenden Temperaturen rasant zunehmen.

So ist es wenig erstaunlich, dass eine kürzlich veröffentlichte Studie der Universität Stanford zum Schluss kommt, dass der Klimawandel in den letzten fünfzig Jahren die Ungleichheit zwischen den Ländern verschärft und das Wachstum in den ärmsten Ländern stark gebremst hat. Ihre Auswertungen hätten ergeben, dass die Menschen dann am produktivsten und gesündesten seien, wenn das Klima nicht zu heiss und nicht zu kalt sei, so die ForscherInnen. Während sich das Wirtschaftswachstum in den kühlen Ländern in den überdurchschnittlich warmen Jahren beschleunigte, liess es in den heissen Ländern nach. Die Kluft zwischen den ärmsten und reichsten Ländern sei so durch die globale Erwärmung um etwa 25 Prozent vergrössert worden. Die bittere Ironie dabei: Die Länder, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, sind diejenigen, die bislang am meisten darunter gelitten haben.

«Der Klimawandel wurde von einer Umweltsorge zu einer Bedrohung für die Welt und ganz besonders für die Entwicklung in Afrika», sagt Professor Anthony Nyong, Leiter Klimawandel und grünes Wachstum bei der Afrikanischen Entwicklungsbank. Es sei absolut dringend, diese Gefahr zu erkennen. Dann bestehe die Möglichkeit, die natürlichen Ressourcen des Kontinents nachhaltig zu nutzen und eine kohlenstoffarme, klimaresistente Entwicklung zu fördern. Mit verstärkten Investitionen von nationalen Regierungen und Entwicklungspartnern könnten sich afrikanische Länder besser positionieren, um künftigen Klimarisiken zu begegnen.

Moçambique jedoch ist aktuell eher ein Beispiel dafür, wie diese Entwicklung nicht funktionieren kann. Erstens, weil das Land ein weiteres Mal ungenügend auf eine solche Umweltkatastrophe vorbereitet war. Und zweitens, weil fraglich ist, ob es mit seinen fehlenden Ressourcen und den schwachen, oft korrupten staatlichen Institutionen überhaupt die Mittel hat, um seine Bevölkerung besser zu schützen.

Vielleicht wären weniger gestorben

«Das Einzige, was wir kurzfristig tun können, ist, uns auf künftige Ereignisse vorzubereiten», sagt Jorge Lampião von Solidar Suisse. Im Fall von Idai seien zu viele Menschen von der Dimension des Unwetters überrascht worden. Zudem habe man die Menschen so informiert, dass sie die drohende Gefahr nicht ernst genommen hätten. «Viele sind einfach in den bedrohten Gebieten geblieben», sagt er. «Vielleicht wären weniger gestorben, wenn man sie besser vorgewarnt hätte.» Dem stimmt Álvaro Carmo Vaz, Bauingenieur und Professor an der Eduardo-Mondlane-Universität in Maputo, zu. «Moçambique muss eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen und lernen, mit Überschwemmungen zu leben», sagte er kürzlich bei einem Vortrag in der moçambiquanischen Hauptstadt. Wie Lampião fordert auch Carmo Vaz kurzfristig vor allem eine verbesserte Warnung der Bevölkerung. Obwohl es schon Tage vor Eintreffen des Zyklons Idai Warnmeldungen gegeben habe, hätten diese bei den betroffenen Menschen nicht das nötige Gefühl der Dringlichkeit auslösen können. Das ist umso erstaunlicher, als Moçambique bereits im Jahr 2000 eine grosse Flutkatastrophe erlebt hat – und danach eine Verbesserung der Präventions- und Schutzmassnahmen angekündigt worden war.

Auch dieses Mal hatte der nationale Wetterdienst weit im Voraus vor den Gefahren gewarnt und Beira als genauen Punkt genannt, an dem Idai auf Land treffen würde. Dennoch blieben die Regierungsinstitutionen, allen voran das Nationale Institut für Katastrophenschutz (INGC), weitgehend inaktiv. ExpertInnen, die nicht namentlich genannt werden möchten, geben an, dass das INGC seit mehreren Jahren chronisch unterfinanziert sei (vgl. «Die Rolle der Credit Suisse» ).

«Moçambique war nicht vorbereitet», sagte auch Daviz Simango, Bürgermeister von Beira und Vorsitzender der Oppositionspartei Partei Movimento Democrático de Moçambique (MDM), gegenüber den Medien. «Es gab keine Boote, es gab keine Hubschrauber, keine Mittel, um Leben zu retten. Die meisten der Betroffenen wurden durch Hilfe aus dem Ausland gerettet.» Weil seine Behörden die Menschen im Voraus gewarnt hätten, seien in Beira trotz massiver Sturmschäden nur zwanzig Menschen gestorben. «Auf staatlicher Ebene hingegen ist die Fähigkeit, auf solche Katastrophen zu reagieren, gleich null», so der Bürgermeister. Die grobe Fahrlässigkeit der Regierung sei mitschuldig an der Katastrophe.

Wer schuldig ist und wer nicht, das interessiert Rogerio Simão weniger. Der Bauer, der all sein Hab und Gut verloren hat, will vor allem wissen, wann er die Samen und das kleine Stück Land bekommt, das den Geflohenen versprochen wurde. Auf die Frage, ob man ihn denn vor Idai gewarnt habe, reagiert Simão mit Lachen. Er wendet sich an die umstehenden Männer, die dem Gespräch seit einiger Zeit folgen, diskutiert kurz mit ihnen und sagt dann: «Niemand von uns wurde gewarnt. Es tut mir leid, aber wir können uns nicht einmal vorstellen, wer uns hätte warnen sollen.»