Toxische Männlichkeit: Kuscheln und herrschen

Der Begriff der toxischen Männlichkeit ist in aller Munde, er soll alles Mögliche erklären – von Bandenkriegen bis zum Klimawandel. Doch werden wir das Patriarchat damit los?

Vor ein paar Wochen hat die Nachrichtenagentur Reuters vermeldet: «Eine von Männern gemachte Krise: Toxische Männlichkeit treibt laut Künstlern den Klimawandel voran.» Die Schlagzeile bezog sich auf eine Ausstellung in London, die die sexistischen Aspekte der Erderwärmung herausarbeiten wollte: Demnach befeuere eine maskulin dominierte Kultur die Erderwärmung, etwa weil Männer es mit ihrem Selbstbild als unvereinbar betrachten würden, den Müll zu trennen; zudem seien es überproportional viele Frauen, die den Preis für die ungehemmte Umweltzerstörung bezahlen müssten.

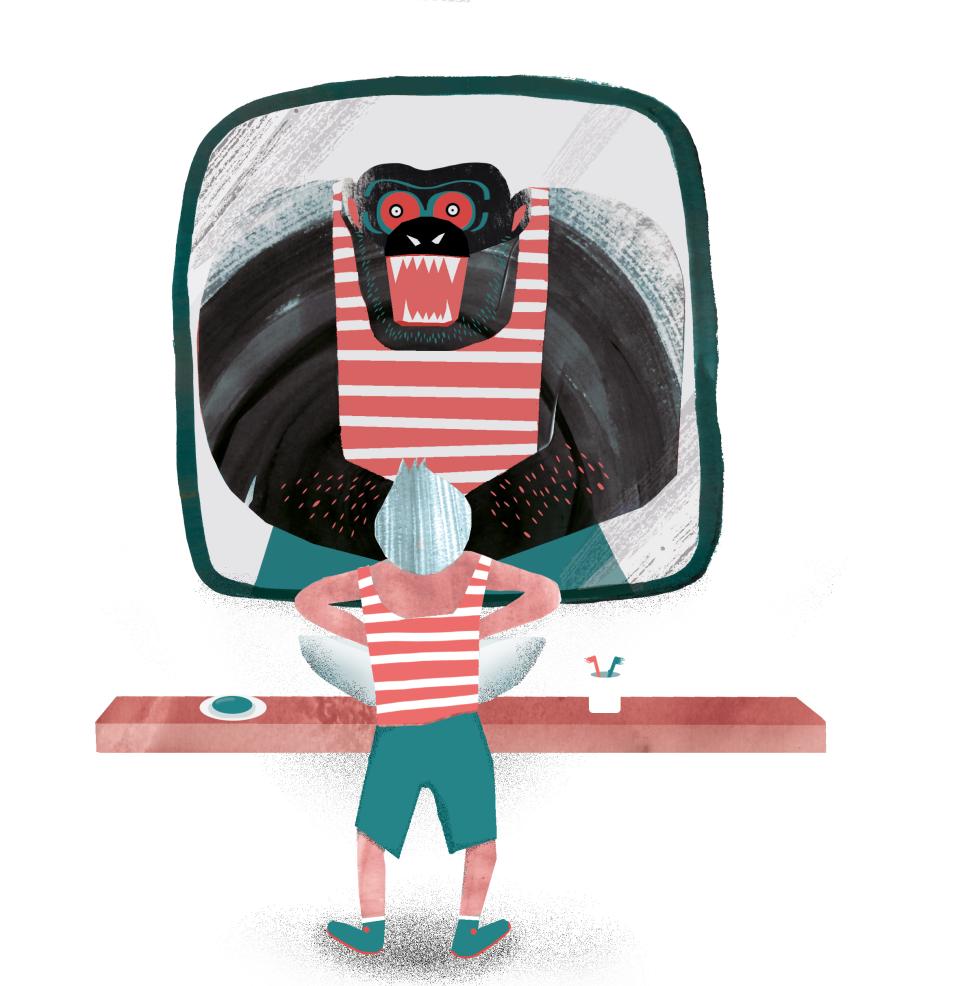

Die Menschheit zerstört also den Planeten, weil ihr männlicher Teil Recycling für Weiberkram hält? Zumindest ist die Reuters-Meldung ein gutes Beispiel dafür, wie en vogue die Rede von der «toxischen Männlichkeit» ist. Gemeint sind damit spezifisch maskuline Verhaltensweisen wie der Hang zu einem aggressiven Auftreten oder ein fehlendes Gesundheitsbewusstsein – Eigenschaften also, die nicht zuletzt Männern häufig selbst schaden, etwa weil sie ÄrztInnen meiden oder sich gerne besoffen prügeln. Letzteres tun sie allerdings nicht nur untereinander, sodass es naheliegt, in toxischer Männlichkeit eine der Hauptursachen für die Gewalt zu sehen, die Frauen erfahren.

Schrill und eingängig

Dass diese Zusammenhänge mehr und mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken, ist eine zu begrüssende Entwicklung: Noch immer wird der Umstand, dass Geschlechter- vielfach auch Gewaltverhältnisse sind, zu oft schulterzuckend hingenommen. Der Begriff der toxischen Männlichkeit lässt sich gut gegen diese Indifferenz in Stellung bringen. Er ist schrill und eingängig; seine Verbreitung zeigt überdies an, dass etwas in Bewegung gekommen ist und feministische Kämpfe wieder an Fahrt aufgenommen haben.

Zugleich aber zeichnet sich der Trend ab, toxische Männlichkeit für alle möglichen Übel verantwortlich zu machen: So wurden schon Versuche unternommen, neben dem Klimawandel auch so disparate Phänomene wie Bandenkriminalität, rechtspopulistische Wahlerfolge (Brexit, Trump), Amokläufe, Onlinetrollerei, Fussballhooliganismus oder urbane Riots auf toxische Männlichkeit zurückzuführen. Man muss kein schäumender Maskulinist sein, der sich und seinesgleichen vom «Genderwahn» bedroht wähnt, um zu argwöhnen, dass hier ein Konzept überstrapaziert wird.

Das dürfte etwa für besagte Ausstellung gelten. Selbstverständlich treffen Naturkatastrophen keineswegs alle ErdbewohnerInnen gleich, und nicht überall wird im selben Mass CO2 produziert, weswegen steigende Meeresspiegel auch eine Frage globaler Gerechtigkeit sind. Und vermutlich dürfte das Protzen mit PS-starken Autos tatsächlich eine überwiegend männliche Domäne sein. Daraus aber zu folgern, dass die Ursachen des Klimawandels geschlechtsspezifisch zu bekämpfen seien, wirkt eher mystifizierend – allein schon, weil ein solcher Ansatz den Blick von drängenderen Fragen ablenkt, etwa nach ökonomischen Verwertungs- und Wachstumszwängen oder der politischen Macht der Rohstoffkonzerne.

Auch der Journalist Jack Urwin wird kaum schmelzende Polkappen im Sinn gehabt haben, als er sich daranmachte, die noch immer weithin herrschende Auffassung von Maskulinität zu attackieren. Urwin hat zweifellos grossen Anteil an der Popularisierung des Konzepts der toxischen Männlichkeit. Angestossen wurde der Brite dazu von einer familiären Tragödie: Eines Tages fiel sein Vater plötzlich tot im Badezimmer um – er hatte einen Herzinfarkt erlitten. Es war nicht sein erster, was seine Familie jedoch erst durch die Obduktion erfuhr: Der Vater hatte niemandem von den Schmerzen in seiner Brust erzählt und es auch nicht für nötig befunden, sich deswegen in medizinische Behandlung zu begeben.

Jungs weinen nicht

Für Urwin liegt in dieser Unfähigkeit, über das eigene körperliche oder seelische Befinden mit anderen zu reden, der Kern toxischer Männlichkeit. «Die Wahrheit ist, dass wir zu viel Angst haben, unsere Gefühle uns – geschweige denn anderen – zuzugestehen. Uns graut davor zu reden. Und das tötet uns», schrieb er in einem 2014 in der Zeitschrift «Vice» veröffentlichten Artikel, der im Internet zigtausendfach geteilt wurde und den er später zu einem Buch erweiterte. Auf Deutsch erschien es unter dem treffenden Titel «Boys don’t cry»: Jungs weinen nicht.

Urwin betont darin, dass toxische Männlichkeit als gesellschaftliches Phänomen zu betrachten sei – und nicht als ein biologisch determiniertes Schicksal, vor dem es kein Entrinnen gebe. So sei die Unfähigkeit seines Vaters, sich über seine Gefühle auszutauschen, auf dessen eigenes Elternhaus zurückzuführen: Urwins Grossvater kehrte als traumatisierter junger Mann aus dem Zweiten Weltkrieg nach England zurück, um dann sein seelisches Leiden in Alkohol zu ertränken, eine Form der Selbsttherapie, die Männer noch heute in vielen Fällen anwenden. Dass aus einem Jungen, der in solchen Verhältnissen aufwächst, später selbst ein Charakter wird, der nicht gerne über Probleme spricht, überrascht nicht allzu sehr.

Der Brite traf mit seinem Buch jedenfalls einen Nerv, fiel dessen Erscheinen doch in die Zeit von #MeToo. Die Forderung, dass maskuline Verhaltensweisen grundsätzlich infrage zu stellen seien, stand im Zentrum der öffentlichen Debatte: Das griffige Schlagwort von der toxischen Männlichkeit kam da wie gerufen.

Der Beitrag von rechts

Mehr noch als Urwin könnten zur Karriere des Konzepts jedoch rechte Medien beigetragen haben, die sich an dergleichen Begriffen obsessiv abarbeiten und damit erst einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen. So trumpfte etwa die NZZ vor einiger Zeit mit der Pointe auf, dass die grassierende Rede von der toxischen Männlichkeit selbst toxisch sei, da sie alle Männer über einen Kamm schere und Individuen nur noch als Repräsentanten ihres Geschlechts betrachte.

Das ist insofern vulgär, als es unterstellt, der Kritik am toxisch-maskulinen Gebaren ginge es um eine pauschale «Männerschelte». Zugleich ist das Beharren auf der Einzigartigkeit jedes Mannes für den bornierten Individualismus der Liberalen entlarvend: Wo man ausschliesslich oder primär Einzelne und deren Handlungen in den Blick nimmt, geraten gesellschaftliche Strukturen zwangsläufig in den Hintergrund; gerade um die geht es aber, wenn man sozial verankerte Herrschaftsverhältnisse thematisieren möchte. Das Patriarchat lässt sich kaum durch die Boshaftigkeit dieses oder jenes Mannes erklären, genauso wenig, wie der Kapitalismus auf die Gier Einzelner zu reduzieren ist.

Interessanter ist daher die Begriffskritik von feministischer und linker Seite. So verweisen Kim Posster und Paul Hentze in einem in der Zeitschrift «analyse & kritik» erschienenen Beitrag auf die These der australischen Soziologin Raewyn Connell, der zufolge die Hauptfunktion «hegemonialer Männlichkeit» – also der gesellschaftlich vorherrschenden maskulinen Identität – darin bestehe, das Patriarchat als legitim erscheinen zu lassen. Davon ausgehend vermuten die beiden Autoren, dass die in linksliberalen Milieus heute selbstverständliche Abgrenzung von toxischen Verhaltensweisen ein Indiz für die Herausbildung einer neuen Form von hegemonialer Männlichkeit sei, die modern daherkommt, zugleich aber patriarchale Strukturen unangetastet lässt. Dies kann sich etwa darin äussern, dass der verschmuste Softie aus dem Innenstadtquartier zwar gesundheitsbewusst lebt und nie auf den Gedanken käme, einer Frau ungefragt an den Hintern zu fassen, er aber letztlich doch seiner Freundin die Kinderbetreuung überlässt, weil sie in ihrem Job weniger verdienen würde.

In eine ähnliche Richtung gehen die Vorbehalte, die der australische Sozialwissenschaftler Michael Salzer kürzlich in der US-amerikanischen Zeitschrift «The Atlantic» geäussert hat. Salzer, der zur Gewalt gegen Frauen forscht und sich ebenfalls auf Connell stützt, weist zum einen auf die dubiosen Ursprünge des Begriffs «toxic masculinity» hin, die bei der sogenannten mythopoetischen Männerbewegung in den achtziger und neunziger Jahren liegen. Diese wollte in einer – auch durch den Feminismus provozierten – Entfremdung des modernen Mannes von seiner «eigentlichen» Männlichkeit die Ursache für männliche Gewalt identifizieren und dies unter anderem mittels Trommelkreisen und Naturexkursionen therapieren – ein Programm, das esoterisch anmutet.

Im Dienst fragwürdiger Ideologien

Zum anderen ist Salzer zufolge die Vorstellung, es liesse sich ein Katalog bestimmter männlich codierter Eigenschaften auflisten und dann als toxisch etikettieren, zu unterkomplex, um die Vielschichtigkeit von Geschlechterverhältnissen begreiflich zu machen, zumal diese sich permanent weiterentwickeln und in Wechselwirkung mit ökonomischen, politischen oder kulturellen Faktoren stehen. Daher könne der Begriff der toxischen Männlichkeit auch leicht für ideologisch fragwürdige Operationen in Dienst genommen werden. Salzer führt als Beispiel einen Fall an, in dem die Alkoholindustrie mit dem Hinweis auf toxische Maskulinität argumentierte, um damit den – empirisch belegten – Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und häuslicher Gewalt zu unterminieren. Damit bediene sich die Industrie, so Salzer, nonchalant «liberalfeministischer Argumente», um eigene Profitinteressen zu schützen.