Der Höchste Rektor: «Fünfzig Prozent sind schlicht unrealistisch»

Michael Hengartner, Rektor der Universität Zürich und Präsident von Swissuniversities, nimmt Stellung zur Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses. An der Devise von «up or out» hält er fest.

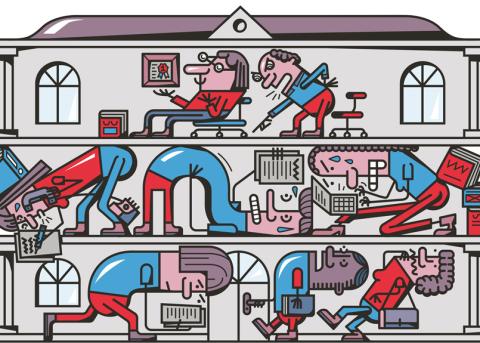

WOZ: Herr Hengartner, neunzig Prozent des wissenschaftlichen Personals an Deutschschweizer Universitäten sind auf wenige Jahre befristet angestellt, werden also alle paar Jahre komplett ausgewechselt. Wie lässt sich dieser gigantische Verlust von Wissen und Know-how rechtfertigen?

Michael Hengartner: Die Universitäten haben zwei grosse Aufträge: Der erste ist, neues Wissen zu akquirieren und zu teilen, der andere ist, die nächste Generation von Akademikerinnen und Akademikern zu trainieren. Ein grosser Teil des Forschungsbetriebs konzentriert sich darauf, den Leuten beizubringen, wie dieser funktioniert. Das Mentoring von Doktorierenden und Postdocs ist per Definition eine Sisyphusarbeit – denn die nächste Generation kommt bestimmt. Ich betrachte das nicht als einen Verschleiss von Know-how, sondern als Investition – gerade im Wissen darum, dass viele dieser jungen Menschen nicht im akademischen Betrieb bleiben, sondern ihr Wissen in die Gesellschaft tragen werden.

Diese jungen Menschen arbeiten oft unter prekären Bedingungen, über sechzig Prozent von ihnen stammen aus dem Ausland. Halten die Deutschschweizer Unis ihren Wissenschaftsbetrieb mit billigen Temporärarbeitskräften aus dem Ausland aufrecht?

Ich muss gestehen, ich begreife nicht, weshalb Doktorierende und Postdocs so oft nur Teilzeitanstellungen haben. Aktuell versuchen wir an der Universität Zürich, die Vollzeitanstellung auf Doktoratsstufe einzuführen. Denn seien wir ehrlich: Doktorierende arbeiten mit wenigen Ausnahmen hundert Prozent. Ich würde aber nicht von einem Dumpinglohn reden, zumal das Doktorat noch immer eine Ausbildung und kein Job ist. Aber diese ist besser zu bezahlen, weil erstens die Wissenschaft davon profitiert und es zweitens auf dem Arbeitsmarkt finanziell lukrativere Alternativen gibt.

Bei der Nachwuchsförderung haben die Universitäten ein enormes Problem – nicht zuletzt, weil der Mittelbau immer stärker in Lehre und Verwaltungsaufgaben involviert wird und mit der eigenen Forschungsarbeit ins Hintertreffen gerät. Wo bleibt da die viel beschworene Förderung von Exzellenz?

Die Frage, ob der Nachwuchs genügend eigene Forschungszeit hat, hängt in der Tat leider noch zu oft von der Lehrlast ab. Mehr Professuren mit kleinerer Ausstattung könnten hier eine Entlastung bringen. Nicht nur liesse sich so die Lehre kostenneutral auf mehr Köpfe verteilen, auch das Betreuungsverhältnis namentlich für die Doktorierenden würde verbessert. Bei mehreren Fakultäten sehen wir durchaus schon heute eine Entwicklung in diese Richtung. Dort wächst momentan die Zahl der Professuren stärker als die Zahl der von der Uni finanzierten Mittelbaustellen.

Sie wollen künftig also – wie jüngst am Romanischen Seminar der Universität Zürich – Mittelbaustellen abbauen, um mehr Professuren zu schaffen?

Solche Umwandlungen finden schon seit Jahren regelmässig statt. Dank der erfolgreichen Drittmitteleinwerbung der neuen Professorinnen und Professoren ist die Zahl an Mittelbaustellen an der Uni Zürich aber nicht zurückgegangen, sondern sogar stark gewachsen. Sowohl der akademische Nachwuchs wie auch die Studierenden profitieren also von dieser Entwicklung.

Aber auch diese Drittmittelstellen sind auf zwei, drei Jahre befristet. Der Dachverband des Mittelbaus, Actionuni, fordert dagegen fünfzig Prozent unbefristete Stellen ab der Stufe Postdoktorat, verbunden mit alternativen Karrieremöglichkeiten in Lehre und akademischer Verwaltung. Wie stehen Sie dazu?

Permanente Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es in der akademischen Verwaltung schon heute. Ihre Zahl hängt aber vom Bedarf ab und ist daher begrenzt. Fünfzig Prozent sind schlicht unrealistisch.

Und was haben Sie angesichts der stark wachsenden Studierendenzahlen gegen mehr unbefristete Stellen für die Lehre?

Grundsätzlich finde ich die Forderung nach mehr permanenten Stellen zur Stärkung der Lehre gerechtfertigt. Ich habe aber Mühe mit der Vorstellung, im grossen Stil permanente Lehrstellen neben den Professuren zu schaffen. Damit sendet man das Signal aus, Lehre sei weniger wichtig als Forschung – was ich verheerend fände. Der Einführung von Professuren, die sich mehr auf Lehre als auf Forschung konzentrieren würden, stehe ich aber offen gegenüber.

In anderen führenden Forschungsnationen wie etwa Grossbritannien ist rund die Hälfte des Mittelbaus fest angestellt. Die Lehre fristet deswegen aber keineswegs ein Schattendasein …

Wir halten uns in der Schweiz mehr an das US-amerikanische System, in dem man schon früh den erfolgreichen jungen Forschenden den Professorentitel – mit den damit assoziierten Rechten und Pflichten – gibt. Sie durchlaufen also eine Karriere vom Assistenz- zum ausserordentlichen und schliesslich ordentlichen Professor und verharren nicht auf einer Zwischenstufe als Lecturer, Senior Lecturer oder Senior Researcher wie in Grossbritannien.

Auch für Trägerinnen und Träger von Titeln sind diese Stellen an Deutschschweizer Unis grundsätzlich befristet. Die Devise lautet unverändert «up or out» – ganz rauf oder raus. Sie sind also nicht bereit, diese Devise aufzuweichen?

Die Assistenzprofessur in der Schweiz und in Nordamerika ist in der Tat befristet, und das wird wohl auch in Zukunft so bleiben. Dank der sogenannten Tenure-Track-Option können wir aber den Assistenzprofessorinnen und -professoren nach einer Bewährungsfrist von sechs Jahren eine Beförderung auf eine unbefristete Extraordinariatsstelle anbieten. Diese Tenure-Track-Professuren sind extrem beliebt. Ich wünschte mir, dass unsere Schweizer Hochschulen noch viel mehr als heute von dieser Option Gebrauch machen würden.

Michael Hengartner (53) ist Rektor der Universität Zürich und Präsident von Swissuniversities, der Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen.