Plattformkapitalismus: Mehr als Sand im Getriebe

Wer die Herrschaft der Internetgiganten brechen will, braucht eine demokratische Gegenstrategie. Vorschläge dazu, wie das öffentlich-rechtliche Prinzip auch im Internet zur Geltung kommen könnte, gäbe es genug.

Als das Internet noch jung war, hielten es viele für den Motor einer basisdemokratischen Umwälzung. Das Netz, so glaubte man, würde jenen eine Stimme geben, die bis dahin zum Schweigen verurteilt waren. Nach zahlreichen Datenskandalen und dem Siegeszug grosser Plattformen hat sich die Stimmung dramatisch verändert: Facebook, Google und Co. sind nicht der wahr gewordene Traum von einer herrschaftsfreien Kommunikation, sondern eine sehr lukrative Spielart kapitalistischer Ausbeutung, die Monopolunternehmen mit einer nie gekannten Machtfülle hervorgebracht hat.

In ihrem Buch «Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus» beschreibt die US-Ökonomin Shoshana Zuboff die fatalen Folgen der in der Internetwirtschaft wirkenden «Akkumulation durch Überwachung» für demokratische Gemeinwesen. Das Hauptgeschäft dieser Unternehmen besteht darin, unsere Verhaltensdaten zu sammeln, zu analysieren und an WerbekundInnen zu verkaufen. Da digitale Unternehmen eine weit grössere Wachstumsgeschwindigkeit aufweisen als analoge und der Gebrauchswert insbesondere von Informationstechnologien steigt, je mehr NutzerInnendaten sie aufzeichnen, weisen sie eine Tendenz zur Monopolbildung auf. Mit dem Schutz der Privatsphäre, dem fundamentalen Prinzip einer freiheitlich verfassten Gesellschaft, steht das vorherrschende Geschäftsmodell auf dem Kriegsfuss.

Die Eigentumsfrage

Mit ihren Geschäftsbedingungen bestimmen sogenannte soziale Medien wie Facebook oder ein Suchmaschinenbetreiber wie Google wesentliche Regeln unseres Zusammenlebens mit. Sie haben einen heute unverzichtbaren Teil der Öffentlichkeit privatisiert. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Wer eine digitale Infrastruktur bereitstellt, die für das Zusammenleben unverzichtbar ist, darf sich dabei nicht an den Zielvorgaben von RisikokapitalgeberInnen ausrichten, die sich auf Kosten unserer demokratischen Freiheitsrechte bereichern.

Leider haben sich demokratische Regierungen von der Entwicklung überrumpeln lassen und es versäumt, an eine Entwicklung von Gegenstrategien auch nur zu denken. Was tun? «Wir müssen Sand im Getriebe sein», fordert Shoshana Zuboff. Es sei an der Zeit, «die Zügel in die Hand zu nehmen und das Geschehen in Richtung einer menschlichen Zukunft zu lenken». Was es darüber hinaus jedoch vor allem braucht: eine politische Gegenstrategie, die den privaten Internetmonopolisten die Herrschaft über den öffentlichen Raum streitig macht.

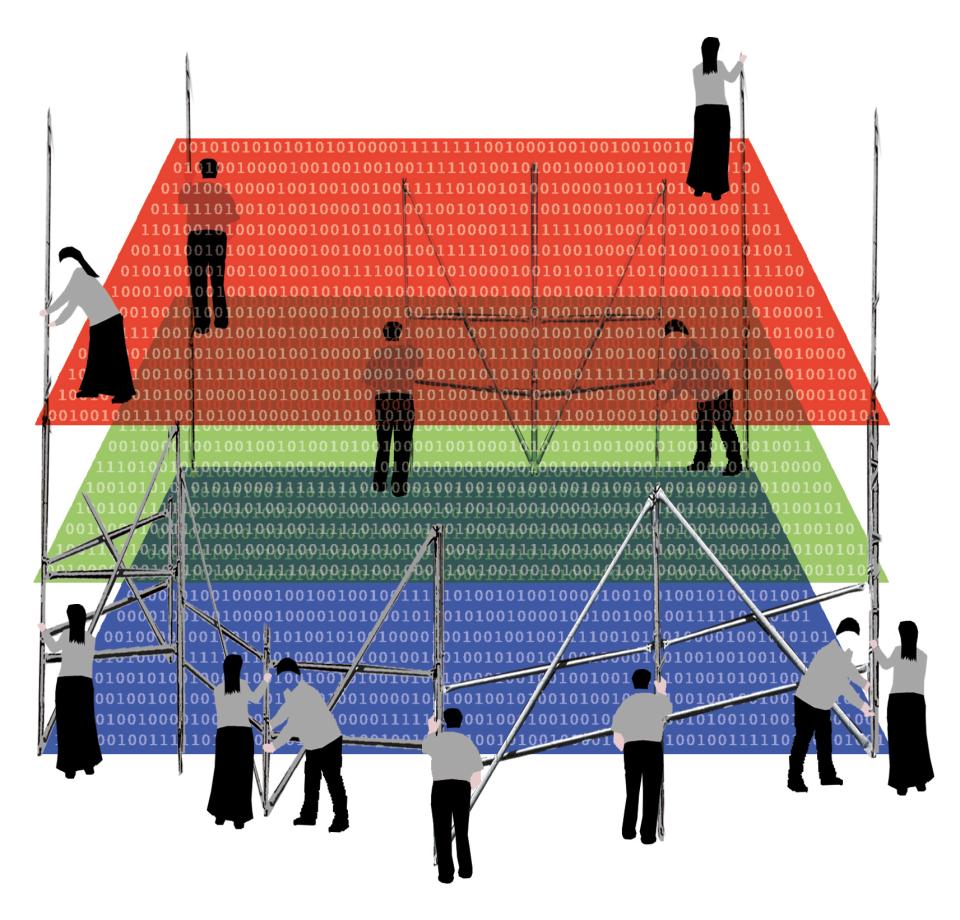

Dazu aber braucht es grundlegende Strukturreformen. In den vergangenen Jahren und Monaten wurden dazu einige Ideen entwickelt, ohne dass sie breit diskutiert worden wären. Besonders interessant sind dabei Vorschläge, die darauf zielen, dem Werbegeschäft einen Riegel vorzuschieben, digitale Plattformunternehmen auf die Förderung des Gemeinwohls zu verpflichten und einen öffentlich-rechtlichen Sektor im Bereich der Internetmedien einzuführen. Da es die lukrativen Werbegeschäfte sind, die der heutigen Monopolmacht der Digitalkonzerne zugrunde liegen, hat der Politologe Evgeny Morozov die Losung «Eliminiert die Werbeindustrie» ausgegeben. Die Dienste sozialer Medien sollen künftig allein über Gebühren, Abonnements oder Steuern finanziert werden dürfen.

Ein anderer Vorstoss, der erstaunlicherweise aus Unternehmerkreisen stammt, drängt auf stärker am Gemeinwohl orientierte Eigentumsverhältnisse. Armin Steuernagel, Till Wagner und Benjamin Böhm von der Arbeitsgemeinschaft Unternehmen in Verantwortungseigentum schlagen vor, eine neue Rechtsform für Unternehmen einzuführen, die dem Gemeinwohl verpflichtet ist – zugleich aber mehr unternehmerische Freiheit als das in ihrem Land vorhandene Stiftungsrecht ermöglicht. Ihnen schwebt ein «Verantwortungseigentum» vor, das an die Stelle des Kapitaleigentums treten soll. Die EigentümerInnen dürften ihre Anteile weder verkaufen noch vererben und sich auch nicht die Gewinne aneignen. Diese müssten stattdessen reinvestiert werden oder den Beschäftigten zugutekommen. Auf diese Weise soll die Orientierung am Gemeinwohl den kurzfristigen Zielen privater EigentümerInnen übergeordnet werden, ohne den für den weiteren technischen Fortschritt notwendigen Wettbewerb zu bremsen. Das wäre ein Baustein im Rahmen einer Reformstrategie, die sich aus einem ganzen Bündel von Massnahmen zusammensetzen würde. Im Zentrum sollte die Einrichtung öffentlich-rechtlicher Plattformen als demokratisch kontrollierte und am Gedeihen des Gemeinwesens orientierte Alternative zu Google, Facebook, Twitter und Co. stehen.

Die BBC als Vorbild

«Wir bräuchten ein gebührenfinanziertes öffentlich-rechtliches Facebook, Whatsapp oder was auch immer», sagte die Medienwissenschaftlerin Petra Grimm im Gespräch mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem 35. Evangelischen Kirchentag – ohne dafür auf Gegenliebe zu stossen.

Dabei sollte in Erinnerung gerufen werden, dass öffentlich-rechtliche Medien im Bereich des Rundfunks im 20. Jahrhundert eine wichtige Stütze für die Entwicklung parlamentarischer Demokratien in Europa waren. Die BBC war das Vorbild, als man nach dem Sieg der Alliierten über den Faschismus in der britischen Besatzungszone den Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR) aufbaute, um die Deutschen an die Demokratie heranzuführen. Beim heutigen Wissen um die Missbrauchsmöglichkeiten der Technologien wäre dabei genaustens darauf zu achten, dass die Überwachungstätigkeit der Konzerne nicht gegen die des Staates eingetauscht würde. Es gehe darum, fordert der IT-Experte und Autor Rainer Fischbach, einen neuen Typus öffentlicher Institutionen herzustellen, «die physische und softwaretechnische Infrastruktur aufbauen und betreiben, ohne die private Aneignung von Gewinnen oder den Durchgriff der Exekutive zuzulassen».

Der in London lehrende marxistische Medienwissenschaftler Christian Fuchs schlägt vor, die Rundfunkgebühr zu einer Mediengebühr weiterzuentwickeln, die nicht nur von Haushalten, sondern vor allem von den grossen im Internet agierenden Medienkonzernen bezahlt wird. Zudem hat er die Umleitung öffentlicher Gelder in Richtung alternativer Medienprojekte im Sinn: Die BürgerInnen könnten einen Medienscheck erhalten, den sie an nichtkommerzielle Internet- und Medienprojekte spenden. So würden Alternativen zu Facebook und Twitter eine Chance erhalten. Im Zentrum steht dabei die Idee eines alternativen Youtube, das von allen öffentlich-rechtlichen Medienanstalten in Europa gemeinsam betrieben würde.

Die Realisierung eines öffentlich-rechtlichen Sektors im Bereich der sozialen Medien wäre eine lohnende Aufgabe für eine fortschrittliche, die Grenzen der Nationalstaaten in Europa überschreitende Medienpolitik, die sich demokratischen Zielen verpflichtet. Dafür bräuchte es jedoch einen radikalen Kurswechsel in der bislang von neoliberalen Dogmen geprägten Politik der Europäischen Union. Um den Weg für ein öffentlich-rechtliches Internet frei zu machen, müsste nicht zuletzt das geltende Wettbewerbsrecht verändert werden. Als Fortschrittsbremse macht sich in der EU gegenwärtig vor allem jene Regelung bemerkbar, wonach die Einführung neuer Dienstleistungen durch öffentlich-rechtliche Unternehmen einem sogenannten Public-Service-Test zu unterziehen ist. Falls das ZDF oder der ORF eine Plattform einrichten wollten, auf der NutzerInnen Videos teilen, wäre dies aus EU-Sicht heute nicht möglich. Denn dieses Angebot würde mit der privaten Plattform Youtube konkurrieren. Das wäre nach dem heute geltenden Recht eine unzulässige Wettbewerbsverzerrung. Geht es nach dem bereits zitierten Evgeny Morozov, so würde eine vernünftige Internetagenda von links «eine kritische, wenn nicht sogar oppositionelle Haltung zum europäischen Projekt, so wie es heute existiert» voraussetzen. Kurz: Wer das Projekt einer demokratischen digitalen Öffentlichkeit voranbringen will, muss die neoliberale Grundausrichtung der gegenwärtigen EU offensiv bekämpfen.

Plattform Europa

Doch welche konkrete Gestalt könnte die Vision eines öffentlich-rechtlichen Internets annehmen? Eine recht anschauliche Skizze hat Johannes Hillje in seinem jüngst veröffentlichten Buch «Plattform Europa» vorgelegt. Zur Basisausstattung zählt der Politikberater vier Bereiche: «Ein europäischer Newsroom für einen paneuropäischen Diskurs über europäische Themen; Unterhaltungs- und Kulturangebote zur Repräsentation eines European Way of Life; Instrumente der politischen Partizipation zum Abbau des Beteiligungsdefizits in der EU sowie Apps, die alle BürgerInnen unabhängig von ihrer Mobilität von der europäischen Integration profitieren lassen.»

Der Anstoss dafür könnte von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) kommen. Sie ist unabhängig von den oft kritisierten EU-Institutionen. Der EBU gehören 72 Sendeanstalten an, darunter auch die Schweizer SRG. Bekannt ist sie vor allem durch die Übertragung des «Eurovision Song Contest». Die Plattform könnte aus zweckgebundenen Steuermitteln, dem EU-Haushaltstopf «Multimedia Actions» für die Verbreitung von «Informationen über europäische Themen über lokale und nationale Blickwinkel hinaus», durch die Vergabe von Konzessionen an private Presseanbieter und Verlage sowie durch einen Beitrag der beteiligten nationalen Rundfunkanstalten finanziert werden. Auch Werbung könnte eine Finanzierungsquelle sein, jedoch ohne dabei NutzerInnen aufgrund ihres Plattformverhaltens mit personalisierter Werbung zu bespielen. Der Vorstand der Plattform würde aus der Mitgliederversammlung der beteiligten Sender gewählt. Die Kontrolle des Gemeinwohlauftrags erfolgt durch ein Gremium, das die europäische Gesellschaft durch Verbände repräsentativ abbildet, aber auch durch BürgerInnen, die durch das Los bestimmt werden. Die Redaktion soll vollständige Unabhängigkeit geniessen.

Es ist zu wünschen, dass Hilljes Vorschlag breit diskutiert wird. Die Chancen dafür sind heute besser als in den vergangenen Jahren. Gegenwärtig wächst in den Rundfunkanstalten, in der Politik und bei den BürgerInnen das Bewusstsein, dass wir die Sphäre öffentlicher Kommunikation nicht den privaten Anbietern überlassen dürfen. Sie kontrollieren mit ihren Internetdiensten einen grossen Teil dessen, was einmal eine demokratische digitale Öffentlichkeit werden könnte. Es ist eine zentrale Aufgabe fortschrittlicher Politik, diesen untragbaren Zustand zu beenden.

Thomas Wagner ist Kultursoziologe und Publizist. 2017 erschien seine Streitschrift «Das Netz in unsere Hand. Vom digitalen Kapitalismus zur Datendemokratie».

Projekt «we.publish»

Mit der Non-Profit-Organisation «we.publish» arbeiten der Journalist und Medienunternehmer Hansi Voigt und der Medienberater Olaf Kunz an einer Open-Source-Plattform, die es Medien erlauben soll, Inhalte frei und partizipativ zu entwickeln und zu vermarkten. Die Idee ist, einen grossen gemeinsamen Pool an journalistischen Inhalten zu schaffen. Unterstützt wird das Projekt, das in eine Stiftung überführt werden soll, von der Stiftung für Medienvielfalt sowie von Googles Digital News Initiative.

Die Pilotphase, an der sich Medien wie «tsüri.ch», die Basler «Programmzeitung», das Wissensmagazin «higgs.ch» sowie das neue Basler Onlinemedium «Bajour» beteiligen, soll diesen Herbst gestartet werden.