Ulrich Brand: «Das Andernorts ist mitten unter uns»

Überall Krise, wohin man auch schaut: Der Wiener Politologe Ulrich Brand erläutert im Interview, warum ohne Fridays for Future die staatliche Antwort auf Corona anders ausgesehen hätte – und schildert, wie sich der herrschende Machtblock angesichts der Klimakatastrophe sortiert.

WOZ: Ulrich Brand, in Ihrem neuen Buch zitieren Sie Maristella Svampa, die von einem «Gesundheitsleviathan» spricht: Die argentinische Soziologin will damit die Entfesselung der Exekutive bezeichnen, die während der Pandemie Grundrechte einschränkt und Machtbefugnisse an sich zieht. Soll das heissen, dass wir auf dem Weg in die Diktatur sind?

Ulrich Brand: Diese Entfesselung ist ja ambivalent, das ist das Interessante an der These: Der Leviathan ist einerseits autoritär und sehr kontrollierend bis in den Alltag hinein – das war schon die alte Idee von Thomas Hobbes, der meinte, es brauche eine Instanz, die umfassende Kontrolle ausübt, damit sich die Leute nicht totschlagen. Andererseits macht sich der Staat momentan aber auch zu einem Zuständigen, er hat etwas Schützendes, zumindest dem Anspruch nach – was je nach nationalem Kontext stark variieren kann.

Deutet sich in dieser Ambivalenz womöglich ein Bruch mit dem Dogma vom Staat an, der ja nicht zu sehr in Gesellschaft und Ökonomie intervenieren darf?

Bislang würde ich sagen, dass dieser staatliche «Notpragmatismus» – wie es der deutsche Gewerkschafter Hans-Jürgen Urban treffend formuliert hat – auch ganz klassisch ablaufen könnte: Wenn die Wirtschaft läuft, werden die Gewinne privatisiert, in Krisenzeiten dagegen die Verluste sozialisiert. Das ist das kapitalistische Normalprogramm in der Krise und war ja 2008 in der Finanzkrise nicht viel anders. Die Frage ist, ob wesentliche gesellschaftliche Kräfte jetzt sagen, dass der Staat dauerhaft das Öffentliche sichern muss – immerhin sieht man ja, dass Länder, in denen die Gesundheit nicht am Geldbeutel hängt, besser durch die Coronakrise kommen. Der Staat könnte dann sogar Umbauprozesse anstossen, etwa im Bereich der Mobilität. Es könnte aber auch wieder ein Zurück zur neoliberalen Normalität geben. Das hängt vom Ergebnis der Konflikte ab, die aktuell und in den kommenden Monaten geführt werden.

Wo sehen Sie diese Konflikte?

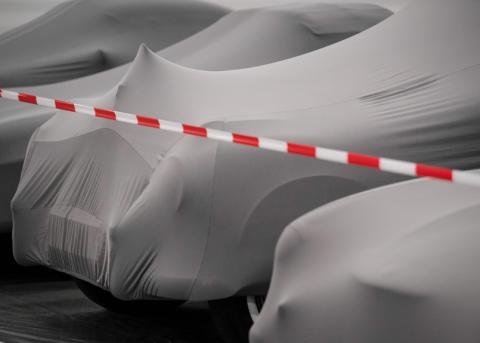

Nehmen Sie den Streit um eine Abwrackprämie in Deutschland und Österreich, also darüber, ob Leute einen staatlichen Zuschuss bekommen sollen, wenn sie sich jetzt ein neues Auto kaufen und ihr altes verschrotten. Während 2008 die Abwrackprämie noch mit wenig Widerstand durchgesetzt wurde, sieht das heute ganz anders aus. Das wäre eine konkrete Auseinandersetzung. Oder in Österreich die Frage der Rettung der Austrian Airlines: Diese wurde dieses Mal daran geknüpft, dass gewisse Kurzstreckenflüge gestrichen werden und ein Minimalpreis für Tickets eingeführt wird. Das sind zumindest Anzeichen, dass sich etwas verschieben könnte.

Müsste es dafür nicht doch auch mehr Druck von unten geben?

Ja, natürlich. Ich denke allerdings auch, dass, wenn die Coronakrise vor 2018 ausgebrochen wäre, also vor der Politisierung der Klimakrise durch Fridays for Future und die Klimagerechtigkeitsbewegung, die genannten Aspekte anders aussehen würden. Regierungsparteien wie die Grünen in Österreich oder die SPD in Deutschland können heute nicht mehr so ohne Weiteres sagen, dass Konzerne gerettet werden müssen, die auf den Verbrennungsmotor setzen.

Derzeit gehen die Leute aber nicht etwa auf die Strasse, weil sie einen anderen Kapitalismus fordern, sondern weil sie keine Maske tragen wollen.

Die Politisierung ist sicher vielfältig. Gleichzeitig hat auch mich die Frage beschäftigt, was eine demokratische Coronapolitik ausmachen würde, die transparent und deren Massnahmen nachvollziehbar wären und die damit kein Einfallstor für Verschwörungstheorien darstellen würde. Es gibt ein grosses Unbehagen in der Gesellschaft, das zum Teil ökonomische Ursachen hat, weil für viele die Zukunftsaussichten düster sind. Zugleich ist die Situation sehr komplex. Dadurch liegt es für manche nahe, anzunehmen, dass irgendwelche Strippenzieher dieses Virus in die Welt gesetzt hätten. Das macht sich die Rechte zu eigen, während die Linke es versäumt, die Essentials einer wirklich demokratischen Coronapolitik zu formulieren.

Aus linker Perspektive ist dieser Komplex auch ein Minenfeld. Der italienische Philosoph Giorgio Agamben etwa hat schon früh eine Kritik an der Coronapolitik formuliert, dabei aber völlig die Massstäbe verloren: Laut Agamben hat sich nun der Ausnahmezustand endgültig verewigt. Läuft eine linke Kritik in der aktuellen Situation nicht stets Gefahr, ins Irrationale abzudriften?

Der Ausnahmezustand ist in Agambens gesamter Theoriekonzeption zentral, insofern überrascht es mich nicht, dass er das jetzt so formuliert hat. Dennoch würde ich darauf beharren, dass es eine linke Coronapolitik geben muss, auch wenn das natürlich erst einmal ein Suchprozess wäre. So etwas aber wie die Kurzarbeit wäre weiterzudenken – um dann womöglich zum Schluss zu kommen, dass momentan unheimlich viele Ressourcen in die Sicherung des Alltags der Menschen fliessen und dass dies mit einem umfassenden Umbau verbunden werden könnte. Das könnte zu dem führen, was wir seit langem schon als ökologisch-soziale Transformation diskutieren: ein anderes Mobilitätssystem, ein anderes Ernährungssystem, die Regionalisierung von Lieferketten. Damit würde man also Menschen in der Krise absichern und gleichzeitig die Einrichtung einer guten Gesellschaft nicht aus den Augen verlieren – etwa durch Umqualifizierungen, denn in den zu stärkenden Sektoren braucht es ja Arbeitskräfte. Im Frühjahr fehlte die politische Weitsicht, Menschen in Kurzarbeit dazu zu bringen, sich im Betreuungs-, Gesundheits- oder Bildungsbereich umschulen oder zumindest anlernen zu lassen, um jetzt im zweiten Lockdown sinnvoll zu arbeiten. Und machen wir uns nichts vor: Mittelfristig müssen Beschäftigte aus der Flug- oder Automobilbranche in die Produktion und den Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel. Dafür muss ihnen finanzielle Planungssicherheit gegeben werden.

Sie haben mit Ihrem Kollegen Markus Wissen den Begriff der imperialen Lebensweise in die Debatte geworfen und damit viel Resonanz erfahren. Was verstehen Sie darunter?

Der Kerngedanke lautet, dass die kapitalistische Globalisierung nicht nur aus den grossen strategischen Entscheidungen von Politik und Ökonomie resultiert. Diese sind zwar wichtig, gleichzeitig findet Globalisierung auch im Alltag statt. «Imperiale Lebensweise» bezeichnet einen Alltag, der über Waren, die über den Weltmarkt zur Verfügung gestellt werden, gelebt wird: über das Handy, die Kleidung, die industriell gefertigten Nahrungsmittel. Die Voraussetzung dieser Lebensweise ist der Zugriff auf billige Arbeitskraft und Ressourcen andernorts.

Also basiert die imperiale Lebensweise auf der Ausbeutung des Globalen Südens?

Dieses «Andernorts» wird zwar in der Regel entlang der Achse Nord–Süd gelesen, wir aber sagen, dass es das Andernorts auch innerhalb unserer Gesellschaften gibt. Die Fleischfabrik beispielsweise, in der billig und massenhaft Fleisch produziert wird, ist so ein Andernorts mitten unter uns. Oder auch die schlecht bezahlte Pflegekraft aus Osteuropa.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, der Begriff der imperialen Lebensweise ziele auf die Konsumkritik, Ihnen geht es aber nicht ums Moralisieren, richtig?

Wir kommen aus einer Tradition der kritischen Gesellschaftstheorie, die sich an Theoretikern wie Antonio Gramsci oder Nicos Poulantzas orientiert, gleichzeitig aber auch feministisch geschult die Fragen der Reproduktion in den Blick rückt. Die Semantik des Begriffs «imperiale Lebensweise» trifft offenbar etwas, weil sie persönlich anspricht: Viele Menschen werden von dem berührt, was ihre Lebensweise anrichtet. Gleichzeitig kommt es darauf an, im allerersten Schritt nach diesem Berührtsein zu erkennen: Es geht hier um etwas Systemisches und sehr Machtvolles. So gibt es zwar Handlungsspielräume für die Einzelnen, aber die bleiben beschränkt. Damit richten wir uns gegen individualisierende und moralisierende Tendenzen, gerade auch in der ökologischen Diskussion.

Wäre ein solches Abschieben der Probleme auf die individuelle Verantwortlichkeit nicht eine typisch liberale Strategie der Krisenbewältigung?

Die Liberalen wissen ja schon, wer das Sagen hat und dass Investitionsentscheidungen nicht von den Konsumentinnen und Konsumenten verantwortet werden. Aber in der ökonomischen Theorie, in der Neoklassik als Fundierung des liberalen wirtschaftlichen Denkens, läuft es genau darauf hinaus: Am Ende entscheidet der Konsument. Und wenn der einen SUV und ein Billigschnitzel will, dann ist das eben so. Dagegen sagen wir, dass gerade die sich globalisierenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse zentral sind: Wer entscheidet jetzt über die Handygeneration in fünf Jahren? Wer entscheidet heute über den Ausbau der Infrastrukturen für Elektroautomobilität? Das sind ja nicht die Konsumentinnen und Konsumenten – im Gegenteil, diese müssen vielfach erst dazu hingeführt werden, dass solche Umstellungen funktionieren.

Sie weisen darauf hin, dass die imperiale Lebensweise sich inzwischen auch im Globalen Süden ausbreitet. Ist damit gemeint, dass in Ländern wie Indien oder China eine obere Mittelschicht entstanden ist?

Ja. Und das hat politischen Sprengstoff: Diese neuen Mittelschichten, die eben erst aufgestiegen sind, wollen ja nicht Alternativen mitgestalten, sondern erst einmal, dass das industrielle Wachstumsmodell weiter vorangetrieben wird. Dass die linken Regierungen in Lateinamerika das Modell des Extraktivismus, also des Wachstums durch Rohstoffverwertung, vertieft haben, hängt damit zusammen, dass ihre Wählerinnen und Wähler Aufstiegserfahrungen gemacht haben. Das blockiert auch dort das Nachdenken über Alternativen.

Apropos Alternativen: Sie skizzieren, dass sich aktuell zwei mögliche Antworten auf die Klimakrise abzeichnen: ein «grüner Kapitalismus» entweder in autoritärer oder in progressiver Ausprägung – wobei es sich auch bei Letzterer noch nicht um einen emanzipatorischen Ansatz handelt.

Seit einigen Jahren zeichnen sich bestimmte Herrschaftsprojekte ab – nicht nur intellektuell, sondern in Form von gesellschaftlichen Kräften, die sich um Parteien, Verbände, Thinktanks und so weiter gruppieren. Diese Projekte drücken sich nicht länger um die ökologische Frage. Innerhalb dieser grün-kapitalistischen Fraktion, die die ökologische Modernisierung will, können etwas schematisch zwei Blöcke unterschieden werden: zunächst ein autoritärer Block, der von oben die ökologische Krise beantworten und die entsprechende Politik durchsetzen will. In Österreich etwa würde die konservative Regierungspartei gerne diesen Weg einschlagen – und darin kommen weder NGOs noch Gewerkschaften noch die Interessen der Beschäftigten vor.

Dieses Projekt würde also auf neue soziale Spaltungen hinauslaufen?

Genau. Die Politik würde von oben durchgesetzt, und die Herrschenden würden durch ökologische Modernisierungen ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Dagegen heisst es bei der liberalen oder progressiven Alternative, die vor allem die grünen Parteien favorisieren, dass bei einer ökologischen Modernisierung auch andere Akteure einzubeziehen sind. Daher braucht es Kompromisse. Wenn wir nun mittelfristig selbst ein Projekt formulieren wollen, das links und kapitalismuskritisch ist, müssen wir genau verstehen, welche Kräfte sich hinter dem progressiven ökokapitalistischen Projekt versammeln. Das sind nämlich potenzielle Bündnispartner. Damit möchte ich als Intervention die Klimabewegung, die ja stark auf sich fokussiert ist, darauf hinweisen: Vergesst nicht, dass es beispielsweise innerhalb der Gewerkschaften harte Auseinandersetzungen darüber gibt, was deren künftige Ausrichtung sein soll! Mittelfristig könnten so nämlich die Gewerkschaften Bündnispartner für eine kapitalismuskritische Variante sein.

Sie gebrauchen auch Gramscis Analysekategorie von der passiven Revolution. Könnten Sie dieses Konzept erläutern?

Gramsci argumentiert, dass es in Krisensituationen zwar eine gewisse Offenheit für Forderungen von unten gibt. Die Linke hat deswegen immer gesagt: Jede Krise ist gut für uns! Es gibt ja nicht von ungefähr den schönen Satz, dass von den letzten fünf Krisen die Marxisten und Marxistinnen zehn prophezeit haben. Gramsci hat aber zugleich gesehen, dass in der Krise auch der Machtblock agiert. Und dieser kann durchaus substanziell auf Krisen antworten. Dies war etwa in der Krise des Liberalismus Mitte des 20. Jahrhunderts der Fall, was eine bestimmte Nachkriegskonstellation schuf, in der der Wohlfahrtsstaat ausgebaut wurde, die Rechte der Beschäftigten erweitert wurden und man auf Massenkonsum setzte. Die gesellschaftliche Dynamik blieb aber unter der Kontrolle der herrschenden politischen und ökonomischen Kräfte.

Und jetzt haben wir es mit einer vergleichbaren Situation zu tun?

Meine Überlegung für heute ist analog: Der Machtblock hat grösstenteils die ökologische Krise erkannt, setzt aber alles daran, dass der Umbau unter seiner Kontrolle bleibt. Das Ziel ist also, einen postkapitalistischen oder kapitalismuskritischen Umbau zu verhindern. Meine Kritik an den skizzierten Projekten läuft darauf hinaus, dass auch ein grüner Kapitalismus weiterhin eine imperiale Lebensweise voraussetzen würde. Es bliebe also bei einem nationalstaatlich verengten ökologischen Modernisierungsprojekt.

Was ist mit dem Green New Deal, der vom linken Flügel der US-Demokraten kommt?

Ich würde unbedingt analytisch einen Unterschied machen zwischen einem grünen Kapitalismus und einem linken Green Deal. Dieser wäre ein für die USA sehr sinnvolles, staatliches Investitionsprogramm mit starken ökologischen Komponenten. Überraschenderweise ist dieser Green New Deal auch sehr freihandelskritisch. Es wäre zu wünschen, dass die neue US-Regierung um Joe Biden viele Elemente übernimmt. Die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris ist ja eine aktive Unterstützerin des Green New Deal. Ansonsten aber kommt die internationale Ebene kaum vor.

Aber so etwas könnte doch, sollte es sich durchsetzen, auch weiter gehende Perspektiven eröffnen?

Absolut. Solche Projekte sind ja auch nichts Starres. Mein Punkt ist: Radikales Denken und radikale Bewegungen müssen offen bleiben für solche Initiativen, ohne sie als unzureichend abzulehnen oder blind abzufeiern.

Warum ticken denn so viele linke Parteien – trotz aller Globalisierungskritik – derart nationalstaatlich borniert?

Natürlich muss eine linke Partei zuerst nach ihren Wählerinnen und Wählern schauen – und die sind eben im eigenen Land. Solange die Menschen selbst nationalstaatlich denken, ist es für eine linke Partei schwierig, eine internationalistische Perspektive zu formulieren. Es bräuchte bei den Menschen selbst die Bereitschaft, zu teilen, und den Willen, dass ein gutes Leben etwa wie in der Schweiz auch ein gutes Leben im Globalen Süden bedeuten sollte. Solche Empathie ist in den Gesellschaften selbst zu wenig verankert.

In der Schweiz ist aber zumindest die Konzernverantwortungsinitiative sehr populär: In der Bevölkerung ist also schon ein Bewusstsein für globale Zusammenhänge vorhanden.

Es gibt in der Sozialpsychologie ein interessantes Konzept, die sogenannte «citizen-consumer gap». Damit ist gemeint, dass es bei den «citizens», den Bürgerinnen und Bürgern also, durchaus ein Bewusstsein für den Klimawandel und für globale Ungerechtigkeit gibt. Auf der Konsumentenseite aber sagen dieselben Menschen: Na ja, die anderen machen es auch nicht anders – und ich habe nicht die Möglichkeit, ein Fairphone zu kaufen oder das Auto abzuschaffen. Diese Lücke muss politisch angegangen werden, damit auch eine solidarische Lebensweise möglich wird. Deswegen geht es um strukturelle Veränderungen, nicht nur um individuelles Handeln.

Sieht man das innerhalb der Klimabewegung genauso? Häufig ist die Bewegung doch stark orientiert an der institutionellen Politik, an die sie dann Appelle richtet.

Am Anfang tat sie das durchaus. Ich würde bei Greta Thunberg etwa einen gewissen strategischen Etatismus sehen, indem sie an einen im Alltagsverstand verankerten Unmut andockt. Das macht sie nämlich, wenn sie sagt: Die Politik liefert nicht! Aus einer linken Perspektive ist so etwas rasch kritisiert. Aber es rüttelt erst einmal wach. Ich war 2019 auf der Sommerschule von Fridays for Future in Dortmund und diskutiere das oft hier in Wien: Diese jungen Leute wissen ja selber, dass es so nicht weitergehen kann. In Österreich gab es einen «participation overkill», die Fridays for Future wurden dauernd in Ministerien eingeladen und von allen Seiten umarmt – und sehen dann, dass das neue Regierungsabkommen trotz grüner Beteiligung eine totale Enttäuschung ist.

Und wie reagiert die Bewegung darauf?

Bewegung heisst ja auch intern Bewegung. Jetzt gibt es Initiativen in Österreich, die eigene Politik auszuweiten, etwa auch Blockaden zu machen. Es gibt bei Bewegungen immer die Gründungsmomente – und dann stellt sich irgendwann die Frage, wie reflexiv Erfahrungen verarbeitet werden. Im konkreten Fall ist die Fixierung auf staatliche Politik problematisch geworden, das wissen die Aktivistinnen und Aktivisten sehr gut.

In letzter Instanz plädieren Sie für einen Ökosozialismus. Was bedeutet dieser Begriff?

Natürlich ist der Sozialismusbegriff zunächst sehr geschichtsbeladen. Für mich aber wäre er zentral in der Hinsicht, dass damit die Eigentums- und Machtfrage gestellt wird. In der kritischen Nachhaltigkeitsforschung wird viel mit dem Begriff der Versorgungsfelder gearbeitet. Demnach reproduziert sich Gesellschaft über verschiedene Versorgungsfelder wie Mobilität, Ernährung, Wohnen, Kommunikation, Bildung und so weiter. Das Ökosozialistische läge nun darin, in diesen Feldern das Profitprinzip, die Tauschwertlogik, zurückzudrängen. Das würde bedeuten, dass beispielsweise das Ernährungssystem in der Schweiz regional, biologisch und sozialverträglich organisiert wird – und nicht länger die grossen Konzerne bestimmen, was auf den Teller kommt.

Heisst das, dass auch umfassende Verstaatlichungen passieren müssen?

Nein, das heisst nicht, dass jetzt alles verstaatlicht werden muss: Natürlich soll es weiterhin kleine und mittlere Unternehmen geben, dazu aber auch vielfältige Eigentumsformen genossenschaftlicher Art und eine solidarische Ökonomie. Zentral sind dann nicht mehr die Gewinne, sondern das, was man Gebrauchswertorientierung nennen könnte. Es werden also die Gebrauchswerte in den Mittelpunkt gestellt – und es wird gesellschaftlich ausgehandelt und dann auch politisch-institutionell abgesichert, was diese konkret sind. Das ist in etwa die Idee.

Professor mit Bestseller

Ulrich Brand (53) ist Professor für Internationale Politik an der Universität Wien. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen die kapitalistische Globalisierung, die internationale Umwelt- und Ressourcenpolitik sowie Lateinamerika. Er ist Mitherausgeber der «Blätter für deutsche und internationale Politik» und war bis 2013 Mitglied der Enquete-Kommission «Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität» des Deutschen Bundestags.

Mit Markus Wissen, Politologe an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, veröffentlichte Brand 2017 das Buch «Imperiale Lebensweise: Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus», das auf der «Spiegel»-Bestsellerliste in der Sparte «Sachbuch» landete – nicht alltäglich für ein theoretisch so ambitioniertes Werk. Derzeit wird es in neun Sprachen übersetzt. Dieses Jahr veröffentlichte Brand «Post-Wachstum und Gegen-Hegemonie: Klimastreiks und Alternativen zur imperialen Lebensweise», das bereits publizierte Aufsätze wie auch neue Texte enthält.