Essay: Was nutzt den Toten ihr Heldenmut?

Mariupol, die Stadt, aus der ihre Mutter im Zweiten Weltkrieg zur Zwangsarbeit nach Deutschland geholt wurde, liegt wieder in Schutt und Asche: Die Autorin Natascha Wodin über die Mitschuld des Westens, die Traumata der Überlebenden und darüber, wie sich Geschichte wiederholt.

«Alle Worte scheinen jetzt irgendwie falsch», schrieb mir die Redaktorin, die mich dazu eingeladen hat, diesen Artikel zu verfassen. Nichts könnte die Schwierigkeit, vor der ich jetzt stehe, besser benennen. Was immer ich zum Krieg in der Ukraine sagen werde – es wird falsch sein. Man kann über einen Krieg nichts Richtiges sagen, Krieg ist etwas Undurchschaubares, zutiefst Verworrenes, Chaotisches und letztlich Unfassbares.

Das Klügste und Weiseste, was ich vor einigen Tagen zum aktuellen Thema gelesen habe, stammt von Alexander Kluge. Er sagt, dass Krieg nicht durch Krieg zu gewinnen sei, dass es im Krieg nur Verlierer gebe. Er lehnt es ab, zu richten und zu urteilen, stattdessen empfiehlt er, nach dem winzigen, dem abarischen Punkt im Raum zu suchen, an dem auch ein Verrückter oder Böser aus Realitätsgründen einlenken kann. An diesem Punkt gleicht sich die Gravitation des einen Himmelskörpers mit der eines anderen aus. In dem Ozean aus Urteilen und Kommentaren über diesen Krieg ist dies die Stimme, die mir am tiefsten aus der Seele spricht, eine Flöte in einem Trommelzug.

Kein Öl in Putins Feuer

Wir haben uns auf Wladimir Putins Kriegslogik eingelassen, auf das Prinzip von Gewalt und Gegengewalt. Ich glaube nicht, dass wir der Ukraine damit helfen können. Natürlich ist Putin hoch gefährlich und nicht mehr berechenbar, natürlich ist er ein Verbrecher und Mörder, das muss man inzwischen nicht mehr dazusagen, doch genau deshalb gilt es, mit vereinten europäischen Kräften alles zu tun, um die Lage zu deeskalieren, zu entschärfen, kein Öl mehr in Putins Feuer zu giessen, sondern unter Einsatz unserer gesamten Intelligenz und Fantasie nach jenem abarischen Punkt zu suchen, an dem man Putin dazu bewegen könnte, den Krieg zu beenden.

Ich höre die Erwiderung der Ukrainer:innen: Putin wird niemals aufhören, er versteht nur die Sprache der Gewalt. Ihr seid in Sicherheit, ihr habt gut reden in euren zentralbeheizten Wohnzimmern, in denen euch der Krieg auf den Bildschirmen gezeigt wird, während man unsere Häuser in Wirklichkeit zerbombt, unsere Kinder und Eltern tötet, während ein Monster versucht, uns zu vernichten. Ihr lasst uns allein, ihr seid inhuman, ihr seid unmoralisch, wir kämpfen nicht nur für uns, sondern auch für euch, für eure Freiheit, eure Werte, wir sterben für euch, und ihr tut nichts, schämt ihr euch nicht?

Ja, wir müssen uns schämen. Für die Ukraine tun wir zwar einiges, wir sind bereit, uns für sie ins eigene Fleisch zu schneiden, aber wir tun zum Beispiel nichts gegen den Dauerkrieg im Jemen, in dem schon über 370 000 Menschen umgekommen sind, wir tun nichts gegen den Hunger, gegen Gewalt, Terror und Vertreibung im Sudan, in Äthiopien, in Myanmar, in Venezuela und anderen Ländern auf diesem horriblen Planeten. Wir haben es zugelassen, dass seit 2014 über 20 000 Flüchtlinge aus dem arabischen und afrikanischen Raum im Mittelmeer ertrunken sind, vergessen haben wir längst die vietnamesischen Boatpeople, von denen in den siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts 250 000 Menschen auf der Flucht vor dem kommunistischen Terrorregime in ihrer Heimat im Südchinesischen Meer versunken sind. Wir haben nichts getan, wir tun nichts, über vieles wird gar nicht gesprochen.

Über die Ukraine spricht man jetzt ununterbrochen, oder spricht man im Grunde über Putin? Er ist ja nicht erst seit seinem Überfall auf die Ukraine unser liebster Feind. Die Ukraine kann sich auf diese Feindschaft verlassen, die Russophobie hat eine lange Tradition in Deutschland. Ich bin als «Russenkind» im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen, ich weiss, wovon ich rede. Auch jetzt werden Russ:innen in Deutschland wieder auf der Strasse beschimpft und attackiert, nur weil sie Russ:innen sind, und weil sie das sind, tragen sie Mitschuld an Putins Überfall auf die Ukraine. Dabei hat das gewöhnliche russische Volk immer unter seinen Herrschern gelitten, war immer geknechtet, seine ganze Geschichte ist eine Opfergeschichte, die jetzt wieder einen Höhepunkt erreicht.

Wir haben weggeschaut

Wolodimir Selenski, der Präsident der Ukraine, prophezeit uns, dass Putin sich mit der Ukraine nicht zufriedengeben wird, dass er vorhat, nach der Ukraine ein freies Land nach dem andern zu überfallen und an sich zu reissen. Er prophezeit uns, dass Putin völlig skrupellos auch Nato-Gebiet angreifen wird. Woher weiss er das? Er will uns mit solchen Prophezeiungen dazu bewegen, dass die Nato in den Krieg eingreift. Kann er das wirklich wollen? Ist ihm, obwohl die Spatzen es von den Dächern pfeifen, nicht klar, dass eine Einmischung der Nato einen Dritten Weltkrieg entfachen würde? Glaubt er, dass die Ukraine aus einem Dritten Weltkrieg als Siegerin hervorgehen könnte? Ist er bereit, einen atomaren Worst Case zu riskieren, nach dem Europa womöglich von der Landkarte verschwunden sein wird? Das kann niemand wollen, auch Selenski nicht.

Wir Osteuropäer:innen und Westeuropäer:innen verstehen nicht viel voneinander. Ich weiss nicht, ob die Ukrainer:innen wirklich meine Freiheit verteidigen, ob sie wissen, was ich unter Freiheit verstehe. Wir, die Deutschen, müssen uns vorwerfen lassen, dass wir nicht gut genug hingeschaut, dass wir die Gefahr nicht erkannt haben, die von Putin ausging. Ja, wir haben weggeschaut, allerdings schon seit jeher und nicht erst seit Putins Amtsantritt, auch die Ignoranz gegenüber Russland hat in Deutschland eine lange Tradition.

Hätten wir hingeschaut, hätten wir vielleicht bemerkt, was sich da zusammenbraute, nämlich ein Amoklauf, der Amoklauf eines Menschen, der sich vom Westen zutiefst erniedrigt und beleidigt fühlte, ein Ausgestossener, der immer despotischer wurde, immer mehr Feinde um sich sah, keinerlei Kritik mehr duldete, am Aufbau eines autokratischen Imperiums arbeitete und zunehmend dem Wahn verfiel, dass der Westen ihn vernichten wolle. Jetzt bezahlen wir den Preis dafür, dass wir nicht hingeschaut haben. Und wir bezahlen auch und vor allem dafür, dass wir Putin einst nicht mit ins europäische Boot hineinnehmen wollten, dass wir ihn stattdessen von der Kante gestossen haben. Das ist unser Anteil an diesem Krieg.

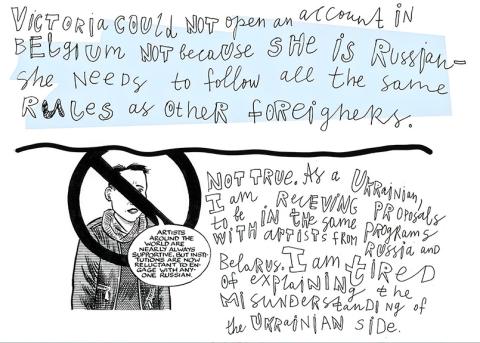

Jetzt stecken wir mehr denn je in Schwarzweissschablonen. Der Krieg wird, wie in einem Fantasyfilm, zum Kampf des Guten mit dem Bösen stilisiert, die alten Feindbilder sind virulenter denn je. Man ruft zum Boykott russischer Bücher auf, man sagt Tschaikowsky-Konzerte ab, Anna Netrebko hat Auftrittsverbot in der westlichen Welt.

Noch nie haben wir uns mit so viel Enthusiasmus selbst gefeiert, noch nie gab es ein solches Feuerwerk an Selbstgerechtigkeit, noch nie waren wir so überzeugt davon, dass wir die Guten sind. Der neue deutsche Kanzler hat über Nacht hundert Milliarden Euro für die Erneuerung der Bundeswehr aus dem Hut gezaubert; was längst hinter uns zu liegen schien, das Wettrüsten, die Politik der Abschreckung, überrollt uns mit neuer Wucht. Und auf einmal werden auch Waffen an die Ukraine geliefert, die gerade eben erklärtermassen gar nicht existierten im Bestand der maroden Bundeswehr. Wir schwimmen in einer Flut von Halbwahrheiten, Verzerrungen, Propaganda, Fake News, Lügen und bewussten Desinformationen.

Denkt jemand auch an die russischen Soldaten, die sterben, die auch Opfer dieses Krieges sind? Putin rekrutiert sie aus den fernen asiatischen Teilen seines Imperiums, ahnungslose junge Männer, halbe Kinder, die gar nicht wissen, wo sie sind, gegen wen sie kämpfen. Und denken die, die nach immer rigoroseren Sanktionen verlangen, auch einmal an die russische Bevölkerung, die schon jetzt deutlich unter Inflation zu leiden hat, denkt jemand an die vielen russischen Rentner:innen, die sich schon bisher von Krümeln ernähren mussten und jetzt noch weniger zu essen haben werden?

In diesem Sommer wollten mich meine russischen Verwandten besuchen kommen, die im Ural leben. Nun werden sie wohl zu Hause bleiben müssen, weil Russ:innen nicht mehr nach Deutschland einreisen dürfen. Sie können mir am Telefon nicht sagen, was sie von Putins Krieg halten, selbst das Wort Krieg ist ihnen ja verboten, aber ich spüre, dass sie sich schuldig fühlen, dass sie sich schämen und sich fragen, ob ich jetzt Feind:innen in ihnen sehe.

Drei Hunde und ein Hamster

Jeden zweiten Abend skype ich mit einer weitläufigen ukrainischen Verwandten, die aus dem brennenden Charkiw nach Polen flüchten konnte. Insgesamt drei Frauen, drei Kinder, drei Hunde und ein Hamster. Man hat sie in einem leer stehenden Haus irgendwo in der polnischen Provinz einquartiert. Die 36-jährige Irina, die gerade erst eine Chemotherapie nach einer Krebserkrankung überstanden hat, ist tapfer, sie lächelt. Nur das Haus gefällt ihr nicht, es ist zu gross, zu weitläufig, sie verirrt sich ständig.

In Charkiw hat sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter in einer Wabe in einem Plattenbau gewohnt, auf vierzig Quadratmetern. Sie will nichts mehr als wieder nach Hause, schon nach zehn Tagen ist das Heimweh übergross, während die Frauen meistens vor dem Laptop zusammensitzen und Weltkarten studieren. Sie tippen mit dem Finger auf eine beliebige Stelle. Malaysia. Wie ist dort das Klima? Australien. Was kosten dort die Lebensmittel? Portugal. Werden dort Arbeitskräfte gebraucht? Wir können jetzt überallhin, sagt sie, aber wir beherrschen ja die Sprachen nicht, nur ein bisschen Englisch. Ich empfehle ihr die schmackhaften polnischen Hefebrötchen, aber die wollen sie nicht probieren. Wenn wir dick werden, sagt sie, nimmt uns niemand mehr. Eine von denen, die uns jetzt das Fernsehen rund um die Uhr zeigt. Zahllose, die vor Bomben und Raketen fliehen, vor dem Tod. Frauen, Kinder und Greise. Männer zwischen achtzehn und sechzig dürfen die Ukraine nicht verlassen, sie müssen die Heimat verteidigen, und sei es mit den nackten Fäusten.

Das grösste Verbrechen des Kriegs an denen, die ihn überleben, besteht darin, dass er ihnen das Vertrauen ins Leben nimmt. Sie erleiden eine Beschädigung, die für immer bleibt, Traumata, die an Kinder und Kindeskinder weitergegeben werden, ein Fluch bis ins siebte Glied. Die Entkommenen bringen ihre Haustiere mit, als wären sie ein kleines Stück ihres Hauses, das sie mitgenommen haben, als könnten die Menschen an dem Schutz partizipieren, den sie ihren Tieren gewähren, an der Wärme, die sie ihnen spenden.

Auch eine ukrainische Freundin von mir ist geflohen. Zuerst auf ihre Datscha hinter Kiew, weil sie ihren 84-jährigen Mann nicht verlassen wollte, der mit Covid in einem Krankenhaus lag. Kaum war er wieder auf den Beinen, verliess sie zusammen mit ihm in panischer Angst die Ukraine. Er war noch so schwach, dass man fürchten musste, er werde die Reise nicht überleben. Doch nach einer sechzigstündigen Fahrt mit Bussen und Zügen sind sie bei ihrer Tochter in den Niederlanden angekommen, sie sind in Sicherheit. Aber wie soll ihre Zukunft aussehen in diesem winzigen, aus sieben Häusern bestehenden Kaff in der holländischen Provinz, was haben sie dort verloren?

Mit einem Bündel in der Hand

Ich sehe Fernsehbilder von Mariupol, der Stadt, aus der meine Mutter stammt, deren Namen bis vor kurzem kaum jemand gehört hatte und die jetzt traurigen Weltruhm erlangt hat. 1944 wurde meine Mutter von dort zur Zwangsarbeit nach Deutschland gebracht, von Mariupol nach Leipzig, in einen Rüstungsbetrieb des Flick-Konzerns. Die Millionen Arbeitssklav:innen aus aller Herren Länder, vor allem Slaw:innen, die in der Rassenhierarchie ganz unten standen, mussten für die deutsche Kriegsindustrie arbeiten, bis sie nicht mehr konnten, dann wurden sie ausgesondert, und Nachschub aus den unermesslichen Weiten des Sowjetreiches geholt.

Nach Kriegsende ging meine Mutter in das Millionenheer derer ein, die man «Displaced Persons» nannte und die, befreit aus den Lagern, orientierungslos durch das zerstörte Land irrten. Zurück in die Ukraine konnte meine Mutter nicht mehr, dort galt sie als Vaterlandsverräterin, die für den Kriegsfeind gearbeitet hatte, in Deutschland blieb sie auch nach dem Krieg ein slawischer Untermensch. Sie hatte keine Zukunftsperspektive. Mit 36 Jahren ertränkte sie sich, schwer an Melancholie erkrankt, in einem deutschen Fluss.

Ausgerechnet ihre Heimatstadt ist die vom Krieg am schwersten betroffene Stadt in der Ukraine. Es ist, als würde ihr selbst posthum noch einmal das maximale Unglück widerfahren. Ich glaube, wenn sie die Bilder sehen würde, die ich jetzt sehe, würde sie sich abwenden und froh sein, dass sie nicht mehr am Leben ist. Die eingekesselten Menschen frieren, es gibt keinen Strom und kein Gas mehr, sie haben nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken, sie sind ausgeliefert, sie haben Angst. Das alles hat meine Mutter schon im Zweiten Weltkrieg in Mariupol erlebt.

Die Geschichte wiederholt sich. Vielleicht wird die Stadt bald wieder so aussehen wie im Jahr 1944, als die Deutschen sie in Schutt und Asche gelegt hatten und meine Mutter mit einem Bündel in der Hand für immer ihr Haus verliess. Manchmal fühlt es sich für mich so an, als würde man sie jetzt noch einmal in den Tod treiben. Der Titel meines Buches, in dem ich ihr Schicksal beschrieben und das ich «Sie kam aus Mariupol» genannt habe, wird nun immer auch an diesen Krieg erinnern.

Alle, ausnahmslos alle deutschen Militärs sagen, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann, dass sie keine Chance hat. Wozu ihn dann fortsetzen, wie viele Menschenleben noch opfern für ein Ziel, das nicht zu erreichen ist? Wozu weiterkämpfen, wenn die Niederlage feststeht? Was nutzt den Toten ihr Heldenmut? Was wird er den Überlebenden nutzen, wenn sie am Ende vor Trümmern stehen und um die Toten weinen werden?

Ich hielt mich immer für privilegiert, weil mir in meiner Lebenszeit kein Krieg widerfahren ist. Das ist nun nicht mehr sicher. Die dünne Haut der Zivilisation ist jetzt direkt neben mir aufgeplatzt, neben uns allen, und darunter lauert die Barbarei, die wir Europäer:innen überwunden zu haben glaubten.

Einmal sah ich Putin auf dem Bildschirm in einem riesigen Stadion zu einer gewaltigen Menschenmenge sprechen. Mit Tränen in den Augen sagte er: «Viele haben versucht, Russland zu vernichten. Niemandem ist das bisher gelungen. Und es wird auch nie jemandem gelingen.»

Vielleicht gelingt es jetzt ihm selbst.

Preisgekrönte Autorin

Natascha Wodin kam 1945 als Kind einer sowjetischen Zwangsarbeiterin und eines sowjetischen Zwangsarbeiters in Bayern zur Welt. Sie wuchs in deutschen Nachkriegslagern für «Displaced Persons» auf, nach dem frühen Tod der Mutter kam sie in ein katholisches Mädchenheim.

Wodin arbeitete als Dolmetscherin und Übersetzerin und gehörte zu den ersten Dolmetscher:innen, die nach Abschluss der Ostverträge für westdeutsche Firmen und Kultureinrichtungen in die Sowjetunion reisten. Seit 1980 hat sie zahlreiche Romane, Gedichte und Erzählungen publiziert, für die sie vielfach ausgezeichnet wurde.

2017 erschien im Rowohlt-Verlag ihr Buch «Sie kam aus Mariupol», für das sie unter anderem den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt. Es ist Dokumentation, Biografie und Roman in einem: Wodin sucht nach den Spuren ihrer Mutter, die sich das Leben nahm, als die Tochter zehn Jahre alt war.

Ihr neustes Buch, «Nastjas Tränen», ist letzten Sommer im Rowohlt-Verlag erschienen. Natascha Wodin lebt in Berlin und Mecklenburg.