Essay: Motion Capture ist überall

Mit ihren Bewegungsstudien prägte Lillian Gilbreth die Arbeitswelt des 20. Jahrhunderts. Heute leben wir alle in einem riesigen Gilbreth-Modell.

1.

So gut wie jede:r kennt von Eadweard Muybridge (1830–1904) die Fotoserie, die ein Pferd in Bewegung zeigt. Muybridges Förderer Leland Stanford (so geht die Geschichte) hatte mit einem Freund gewettet, dass ein galoppierendes Pferd an einem bestimmten Punkt in seiner Schrittfolge mit allen vieren gleichzeitig in der Luft sei, dass das Tier also tatsächlich, wenn auch nur für einen Moment, schwebe, und er beauftragte Muybridge, das zu beweisen. Dieser installierte eine Reihe von Kameras, die mit dünnen Drähten verbunden waren und durch die Beine eines vor gerastertem Hintergrund vorbeispringenden Pferds ausgelöst wurden – und sorgte so dafür, dass Stanford seine Wette gewann. Daraufhin wandte Muybridge eine ähnliche Technik auf Menschen an, indem er die Bewegungsabläufe von Tennisspielerinnen, Turnern, Arbeiter:innen einfing oder auch einfach von zwei Frauen beim Tee – stets vor einem Raster und entweder leicht bekleidet oder ganz nackt.

Dieses letzte Detail scheint mir bezeichnend. Erkennen wir in diesen ikonischen Bildern aus dem 19. Jahrhundert nicht die wesentlichen Elemente jeglicher Kunst, egal welcher Epoche? Oder zumindest aller beschreibenden Künste, von der Höhlenmalerei bis zum Kino und zur Literatur? Ein Körper oder mehrere in Bewegung; Handlung; ein Ereignis. Und gleichzeitig, damit verwoben, eine Apparatur, die das einfängt, eine Technologie und ein System der Darstellung. Mensch jagt Bison + Pigment auf Stein (Höhle von Lascaux); Athlet wirft Diskus + Lasur mit Temperafarben (griechische Amphore); Armeen kämpfen vor Troja + daktylischer Hexameter (Homer); Inserateverkäufer wandert durch Dublin + narrative Prosa (James Joyce). Das Prinzip ist immer gleich. Ist diese elementare Aufstellung einmal da – Körper, Handlung, System von Darstellung und Beschreibung –, ergibt sich daraus das Ästhetische als Kategorie, als Möglichkeit.

Je genauer man sich aber anschaut, wie Muybridge arbeitete, als desto weniger «objektiv» erweisen sich seine Bilder – und desto mehr leben sie, wenn nicht von der ganzen poetischen Freiheit eines Homer, so doch von ziemlich viel Spielraum für Erfindung und Unterhaltung. Wenn ihm der softpornografische Kitzel und die pseudoklassischen Fantasien seiner Sequenzen mit leicht bekleideten Frauen in einer Toga nicht genügten, pflegte Muybridge Serien zu «verbessern», das heisst, empirisch gesehen, zu fälschen. Wenn ihm etwa Bild Nummer sechs oder sieben nicht prägnant genug war, fotografierte er es nochmals und ersetzte das ursprüngliche Bild durch ein neues, aufreizenderes, das da eigentlich gar nichts verloren hatte.

Ein Kontrapunkt zu Muybridge ist in dieser Hinsicht sein exakt gleich alter Zeitgenosse Étienne-Jules Marey (1830–1904), der die Strenge selbst war. Sogar die Umstände, unter denen er seine Arbeiten durchführte, waren strikt reglementiert. Nach der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg von 1870 war die französische Regierung zum Schluss gekommen, dass die Männer der Nation ihre Männlichkeit eingebüsst hätten und dekadent geworden seien, dass sie lieber Absinth trinken und Lyrik lesen würden oder, schlimmer noch, Lyrik schreiben, statt zu boxen oder zu sprinten. Marey, als Gründungsdirektor der staatlichen Station physiologique, wurde angewiesen, die Jugend wachzurütteln, den Beamten oder den Fabrikarbeiter mit dem Soldaten und dem Athleten in Einklang zu bringen und ihm, und allgemein dem Gemeinwesen, die Energie und die Dynamik der Lokomotive oder der Pistole einzuimpfen. Marey arbeitete mit Langzeit- und Mehrfachbelichtungen, er brachte reflektierende Kugeln an bewegten Gliedmassen an, baute Gitterkäfige rund um Laufbahnen, um so die Bewegungsabfolgen von Fechtkämpfern, Boxern, Vögeln und sogar Patronen aufzuzeichnen.

Obwohl Marey, anders als Muybridge, dabei keinerlei künstlerische Ambitionen hatte, war es ironischerweise er, der mit seinen Arbeiten eine enorme Wirkung auf die Malerei hatte: Natalia Gontscharowas «Radfahrer», Marcel Duchamps «Akt, eine Treppe herabsteigend Nr. 2» und Max Ernsts «Blinder Schwimmer 1», um nur drei Beispiele zu nennen, sind alle unmittelbar und bewusst davon beeinflusst. Doch das Verfahren, das Mareys fotografischen Bildern zugrunde liegt, gehört im Kern, so würde ich sagen, eher ins Reich des Schreibens. Einer der allerersten Bewegungsabläufe, die Marey festhielt, war, neben dem Stoss eines Bajonetts, das Schreiben mit einem Stift; einer seiner frühesten Apparate, der Sphygmograf, wandelte die Pulsfrequenz seines Trägers in die Syntax einer Schreibschrift um. Und wie schon im Namen dieses Geräts das altgriechische Wort für Schrift (graph) enthalten ist, so gilt das auch für den Begriff, den er für seine Arbeit insgesamt erfunden hatte: «chronostylographie», die «Zeit-Schrift».

Tom McCarthy

Dieser Tage ist bei Suhrkamp der neuste Roman von Tom McCarthy erschienen: «Der Dreh von Inkarnation», übersetzt von Ulrich Blumenbach. Zeitgleich hat Suhrkamp McCarthys beide Romane «K» und «Satin Island» als Taschenbuch neu aufgelegt. Bekannt geworden ist der 1969 geborene Schriftsteller einst mit seinem ersten Roman, «8 ½ Millionen» (2009), der auf Deutsch bei Diaphanes erschienen ist und später unter dem Originaltitel «Remainder» auch verfilmt wurde.

McCarthy schreibt regelmässig für die «New York Times», die «London Review of Books», «Harper’s» und «Artforum». Er lebt in Berlin.

2.

Während Marey in Paris seine Forschungen betrieb und Muybridge in Palo Alto, wuchs gegenüber von Letzterem, auf der anderen Seite der Bucht von San Francisco, eine junge Frau namens Lillian Moller (1878–1972) auf, die in Oakland auf dieselbe Schule ging wie Gertrude Stein und Isadora Duncan. Oakland war damals ein grosses Industriezentrum; und während ihre beiden Zeitgenossinnen später die Rhythmen und Kadenzen der aufkommenden Maschinenkultur in die Welt der Literatur und des Tanzes tragen sollten, brachte Lillian Gilbreth (wie sie nach ihrer Heirat hiess) die Logik der Ästhetik in die Welt der Maschinenkultur.

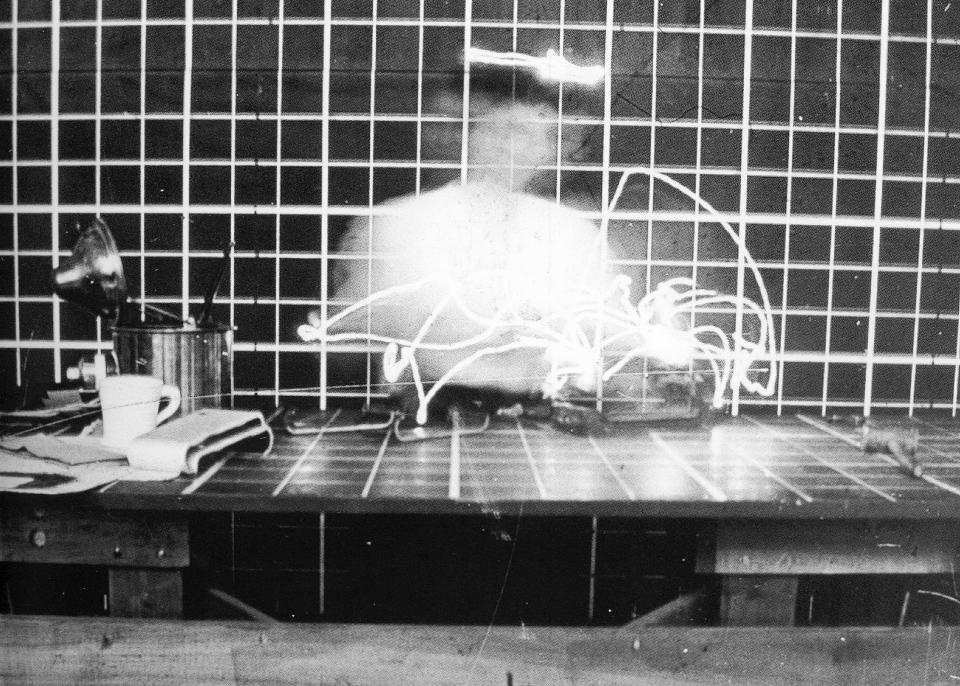

Dabei bezog sie sich vor allem auf Marey, als sie zusammen mit ihrem Ehemann Frank ein Verfahren entwickelte, bei dem die Finger der Arbeiter:innen, die am Fliessband Seifen in Kisten abfüllten oder Schraubköpfe auf einen Bohrer hoben (die gleiche kurze Tätigkeit, immer wieder), mit leuchtenden Ringen ausgerüstet wurden. Auf diese Weise konnten sie die wiederholten Bewegungsabläufe der Hände in Langzeitbelichtungen, die sie «cyclegraphs» nannten, festhalten – oder, wenn sie alles von zwei Punkten aus aufzeichneten, in drei Dimensionen als «stereocyclegraphs»; oder, wenn der Kreislauf unterbrochen und der Streifenpfad des Lichts in Punktreihen aufgeteilt wurde, wodurch das Element der Zeit hinzukam, als «chronocyclegraphs». Um diese Cyclegraphs aufzuzeichnen, erschufen die Gilbreths spezielle Räume, deren schwarze Wände sie mit einem weissen Raster überzogen. Die Abläufe, die auf den Cyclegraphs sichtbar wurden, bauten sie dann in offenen Boxen nach, als Modelle im Originalmassstab, indem sie den Pfad der Handgriffe mittels Draht verstetigten.

Diese Drahtmodelle hatten zwei Funktionen: zur Analyse und zur Verbesserung der Ergonomie am Arbeitsplatz (ein Fabrikbesitzer konnte, indem er zum Beispiel den Arbeitshocker näher am Förderband platzierte, eine Abfolge von 60 auf 52 Zentimeter verkürzen, wodurch diese statt fünf nur noch vier Sekunden dauerte); zugleich konnten neue, langsame oder gar blinde Arbeiter:innen so die Handbewegungen ihrer tüchtigsten Kolleg:innen einüben, indem sie mit ihren Händen immer wieder am Modell entlangfuhren. In den folgenden Jahrzehnten sollten die Gilbreths ihre Dienste an Firmen wie Sears, Cadbury oder Zeiss verkaufen, womit sie die Arbeitswelt in den USA und rund um den Globus veränderten.

Während Frank ein reiner Taylorist war, der nur darauf aus war, die Produktivität (also den Profit der Besitzenden) zu steigern, erwies sich Lillian als Figur mit mehr Nuancen. Obwohl sie ihr Leben lang Republikanerin war, suchte sie auch den Austausch mit Gewerkschaften und bezog die Arbeiter:innen als Urheber:innen (wenn nicht gar als Eigentümer:innen) ihrer eigenen Aktivitäten auf jeder Ebene ein. Da sie als eine der Ersten die traditionell von Frauen verrichtete Arbeit im Haushalt als Forschungsobjekt ernst nahm und den Bauplan der modernen Küche radikal umgestaltete, könnte man sie als eine Art Feministin sehen. Und weil sie viel Energie darauf verwandte, Lebensräume für Menschen mit eingeschränkter Mobilität umzugestalten, auch als eine Verbündete von Menschen mit Beeinträchtigungen. Da die Nasa Lillian Gilbreths Forschung dann bei der Planung ihrer Raumkapseln benutzte (die ja ihrerseits als Lebensräume für Menschen mit drastisch veränderter Mobilität dienen), war sie sogar eine frühe Pionierin des Raumfahrtzeitalters.

Was mich aber am meisten an ihr fasziniert, ist die Rolle, die die Literatur in ihrem Lebenswerk und in ihrem Denken spielte. Literatur, und nicht etwa Medizin oder Physik, hatte sie an der Universität studiert, und daher rührte auch ihre lebenslange Liebe zu Dante, dessen Vorstellung von «la diritta via», dem geraden Weg, sie in ihrem unbeirrbaren Glauben zu bestärken schien, dass es für jede Handlung eine perfekte Ausführung, eine ideale Linie gebe. Selbst auf dem Gebiet der Mechanik fügte sich das Schreiben in jede Episode ihres Lebens ein: Die Cyclegraph-Technik, die ihre Karriere bestimmen sollte, entwickelte sie, als sie für die Schreibmaschinenfirma Remington arbeitete und untersuchte, wie sich die Finger der Typistinnen über die Tasten bewegten (später untersuchte sie die Fingerbewegungen von Soldaten beim Schiessen und Nachladen der Waffen, die Remington auch herstellte).

Während Frank ihre zwölf gemeinsamen Kinder als Versuchskaninchen benutzte, um ein von ihm entwickeltes Lernsystem zu testen, für das sie Auszüge aus «Moby-Dick» abschreiben mussten, beschäftigte Lillian ein ganzes Sekretariat, das jeden Abend die Aufnahmen ihrer Diktiergeräte transkribieren musste. Diese hatte sie überall im Haus installiert, um unterwegs Entwürfe zu ihren Büchern über ihre Methoden einsprechen zu können.

Jahre später wurde sie (verwitwet, aber immer noch aktiv wie eh und je) vom Warenhaus Macy’s beauftragt, den Kassenbereich zu rationalisieren. Während die Geldscheine von den Kassen hinauf in den Tresorraum pendelten und das Kleingeld in die Gegenrichtung abwärts klimperte, löste sie eine Kassiererin nach der anderen aus der Reihe, um ihre Bewegungen zu isolieren und in einem Drahtmodell nachzubauen. Dann justierte sie die Positionen von Stühlen und Kassen und schaute vom Zwischengeschoss hinab auf ihre neue Anordnung – ich stelle mir vor, wie sie dabei wiederum eine Art von Sekretariat erblickt, zwanzigfach erweitert: diese Frauen, die rhythmisch in die Tasten hauen, die irgendein grosses Werk transkribieren, ein Buch, das Gestalt annimmt, genau hier, vor ihren Augen, irgendein Opus, das nie einen Namen haben wird, das zwangsläufig gerade jenseits der Lesbarkeit bleiben wird, für immer in der Schwebe, im Entstehen begriffen …

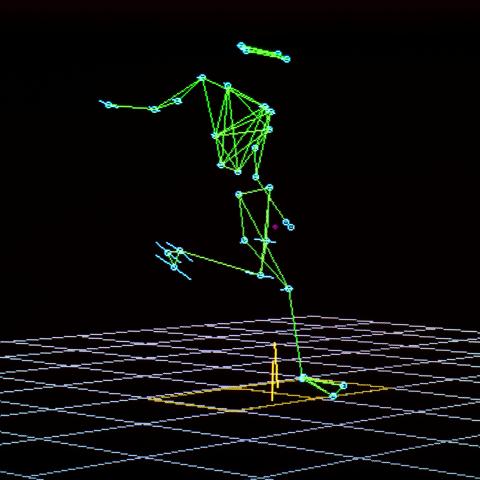

Nach dem Vorbild von Lillian Gilbreths Drahtgerüsten: Wire-Frame-Avatar eines Fussballspielers. Foto: James King-Holmes, Alamy

3.

In einem der Bücher, deren erste Entwürfe sie zwischen Waschküche und Küchenpflichten auf den Diktiergeräten hinterlassen hatte, beschreibt Gilbreth ihre Drahtmodelle als «verkörperte Daten». Auch wenn diese heute auf altmodische Weise analog erscheinen mögen, fällt es nicht schwer, in ihnen direkte Vorläufer der mannigfaltigen Geräte und Techniken zu erkennen, mit denen heute Bewegungen, Transaktionen und Ereignisse aufgezeichnet und interpretiert werden. Der leuchtende Ring am Finger und die Langzeitbelichtung sind in den heutigen Motion-Capture-Studios neuen Aufnahmeverfahren gewichen: Infrarotkameras schicken Lichtimpulse gegen bewegte Körper, die mit kleinen, reflektierenden Nippeln gesprenkelt sind, und wenn das Licht von diesen Markierungen abprallt, fangen sie es im selben Augenblick wieder auf, um so die Datenpunkte für Gliedmassen und Gelenke zu erfassen, zu jeder Mikrosekunde ihrer Bewegungen.

Abseits der Studios ist Motion Capture ohne Markierungen fast universell geworden. Auf Hauptstrassen und in Shoppingzentren arbeiten Kameras mit Lasertracking, um die Bewegungsmuster von Menschenmengen zu extrapolieren und Kiefer- und Wangenpartien an Gesichterkennungssoftware zu übermitteln. In den Packzentren des Onlinehandels modellieren und rationalisieren Scanner und Detektoren in Echtzeit die Bewegungen der gesamten Arbeiter:innenschaft und zeigen auch die Zeit an, die jemand bei einer Toilettenpause verloren hat. Derweil wird jeder unserer Klicks auf dem Smartphone oder am Computer notiert, kopiert, indexiert und abgeglichen mit allen anderen, auf dass dereinst alle zukünftigen Klicks vorausgesagt oder modelliert werden könnten, vorgezeichnet im Pfad einer neuen «Ideallinie». Online wie offline leben wir im Inneren eines riesigen Gilbreth-Cyclegraph, in einer offenen Blackbox.

Bei den Recherchen zu meinem neusten Roman habe ich Motion-Capture-Studios und Firmen für Datenanalyse besucht wie auch Labore zur Ganganalyse in Spitälern und Organisationen, die sich mittels Forensik für Menschenrechte einsetzen und die ebenfalls mit solcher Hard- und Software arbeiten. Schon die Arbeit der Gilbreths war politisch durchaus zweischneidig, indem sie einerseits die Arbeiter:innen ermächtigte und andererseits die Kontrolle durch deren Chefs verstärkte. Für ihre heutigen Abkömmlinge gilt das genauso. So werden dieselben Technologien und Prozesse verwendet, um Zerebralparese zu behandeln (die muskulären und neuronalen Netzwerke von Patient:innen werden erfasst, während sie sich bewegen); um juristische Beweise für vom Staat verübte Gewalt zu sammeln (aus Aufnahmen von iPhones und Nachrichten werden Beweise gewonnen, die die Herkunft und die Flugbahn von Schüssen belegen, die von der Polizei abgegeben wurden); um solche Gewalttaten überhaupt erst zu begehen (in besetzten Gebieten werden Bodenbewegungen getrackt, aus deren Mustern die Entscheidung abgeleitet wird, ob man einen Drohnenangriff starten soll); und nicht zuletzt zur Unterhaltung, mit den computergenerierten Bildern für Videogames und Blockbusterfilme.

Was die Frage angeht, ob es letztlich gut oder schlecht ist, dass wir im Inneren des Cyclegraph leben: Das hängt wohl von der Perspektive ab. Wenn Sie auf der Empfängerseite eines Drohnenangriffs stehen, werden Sie wahrscheinlich sagen, es sei schlecht (sofern Sie überhaupt überlebt haben); als Arzt in einem Labor für Ganganalyse sagen Sie wahrscheinlich, es sei gut; als forensische Menschenrechtsanwältin sagen Sie womöglich, es sei beides. Was jedoch ausser Frage steht, ist die Tatsache, dass wir im Cyclegraph leben, in der Box.

Die Frage, die sich allerdings stellt: Was entgeht diesem Regime von Aufzeichnung und Wiedergabe? Oder wenn ihm nichts entgeht, was widersteht ihm? Ich würde sagen, zwei Dinge. Erstens: der «glitch» als Störeffekt. Die Welt von Motion Capture und Datenanalysen ist voll davon. Wenn sich Gliedmassen überlappen oder Markierungen dazwischenfunken, die Lichtteilchen auf Kameras mit einer Aufnahmekapazität von bis zu 4000 Bildern pro Sekunde zurückwerfen, führt das im Studio manchmal zu sonderbaren, fremdartigen Verschmelzungen auf den Monitoren: zu Körpern, an denen Organe und Gliedmassen in alle möglichen Richtungen spriessen, oder zu surrealen Accessoires, die um sie herum in der Luft hängen und wie Schirme, Luftballons oder Zylinderhüte aussehen. Was in solchen «glitches» auftritt, ist jedoch kein Moment ausserhalb des Überwachungsregimes, sondern einer mittendrin – ein Moment der Unlesbarkeit, ein Rauschen anstelle eines Signals.

Zweitens: Nutzlosigkeit. Damit meine ich einen Zustand, in dem Körper, die voll in Betrieb sind und dabei gesichtet, gefilmt, gelesen werden, trotzdem aufgegeben werden, und sei es nur vorübergehend, verlassen in einem Modus, von dem man, mit dem Philosophen Giorgio Agamben gesprochen, sagen könnte, dass ihre Energie ihren Zweck übersteigt: Sie sind nicht produktiv – und in diesem Mangel an profitablem Output sammeln diese Körper eine grenzenlose Potenz, die sie für jeden denkbaren anderen Gebrauch öffnet. Im Motion-Capture-Studio könnte das etwa der Moment sein, wo eine Bewegungsfolge, die eingefangen und isoliert, dann aber abgehängt wurde, sich immer noch in einem Loop auf einem Monitor dreht, wie ein Bildschirmschoner, bis sie gewissermassen ein Eigenleben entwickelt und gar nicht mehr ihrer Quelle ähnelt, sondern aussieht wie irgendetwas anderes, eine Qualle oder ein Oktopus, oder wie gar nichts, also alles bedeuten könnte.

Oder, um ins Analoge zu wechseln, wenn eine Turnerin in einer Trainingspause nur aus Spass beiläufig weiter am Reck schwingt – träge, traumverloren, geniesst sie das Hin und Her; oder vielleicht sogar im grellen Licht eines Wettkampfs (Punktrichter, Publikum, Kameras, all das), wenn ihre Lust an der Bewegung einen Überschuss erzeugt, der für ihr Manöver gar nicht nötig ist, eine Kraft, die für die Ausführung nicht gebraucht wird, nicht in Nutzen verwandelt wird, demnach nutzlos ist. Für Agamben ist diese Art von Zustand der Ort, an dem Politik und Ästhetik zu ihrem Ursprung zurückfinden.

Schliessen wir also, wie ein Gilbreth-Drahtmodell, dort, wo wir angefangen haben, indem wir den Loop zurücknehmen, zum galoppierenden und ganz kurz wie durch ein Wunder fliegenden Pferd, wenn es über die Drähte die Kameras auslöst: Diese total überdeterminierte Inszenierung eines Urereignisses führt die Möglichkeit jeglicher Kontrolle, jeglicher Messbarkeit und jeglicher Aufzeichnung vor – doch im Kern des Ganzen ruht, oder vielmehr schwebt, als Hinweis auf die Wette, aus der sich die ganze Situation überhaupt ergeben hat, ein Moment der reinen Aufhebung.

Aus dem Englischen von Florian Keller.