Wassermangel in Frankreich: Becken der Zwietracht

Der Westen Frankreichs droht im Sommer auszutrocknen. Einige Landwirt:innen hoffen auf riesige Reservoirs, die sie im Winter befüllen wollen – der Plan stösst auf erbitterten Widerstand.

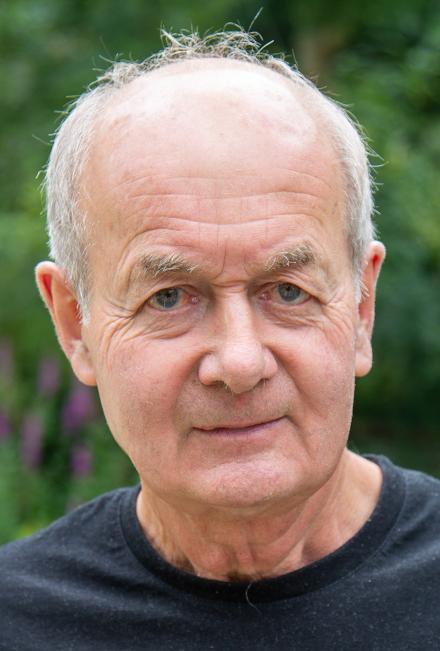

Der Weg zu François Pétorins grosser Hoffnung gleicht einem Hochsicherheitstrakt unter freiem Himmel. Über einen Schotterweg stapft der Fünfzigjährige einen kleinen Erdwall hinauf. Er schliesst drei Tore auf, passiert drei Zäune. Der letzte ist mit Stacheldraht verstärkt. Kameras überwachen das Gelände. In regelmässigen Abständen fährt eine Streife der Gendarmerie vorbei.

Hinter dem Wall erstreckt sich ein riesiges, mit einer Plastikplane ausgelegtes Reservoir. Es ist nicht randvoll, aber doch gut gefüllt mit Wasser. Der Wind wirft leichte Wellen auf der Oberfläche, hie und da nähert sich eine Libelle. Rundherum liegen Felder: Weizen, Gerste, Mais, Sonnenblumen und Luzerne werden hier, in der französischen Gemeinde Mauzé-sur-le-Mignon, angebaut. 240 000 Kubikmeter Wasser könne das Reservoir fassen, sagt Pétorin. Fast so viel wie hundert olympische Schwimmbecken. Seit 2022 versorgt es in den Sommermonaten fünf Bauernhöfe mit Wasser. Es ist das erste von sechzehn Reservoirs, die in der Gegend entstehen sollen. «Für mich ist das lebenswichtig», sagt Pétorin.

François Pétorin ist Bauer im westfranzösischen Departement Deux-Sèvres. Die Landwirtschaft spielt hier eine wichtige Rolle, bekannt ist die Gegend zudem für das Marais Poitevin, Frankreichs zweitgrösstes Feuchtgebiet. In den vergangenen Jahren ist hier, zwischen Feldern, Bauernhöfen und Moor, ein erbitterter Kampf um eine knapp werdende Ressource entbrannt – Medien sprechen von einem «Krieg um das Wasser».

Fische retten mit Wasserwerfern

In Frankreich häufen sich die Dürreperioden, was zu Verteilungskonflikten führt. Aktuell ist der Wasserverbrauch bereits in mehr als 60 der 96 Departemente des französischen Festlands eingeschränkt, darunter die Deux-Sèvres. Dort kennt man die Einschränkungen seit Jahren. Besonders dramatisch war der Sommer 2022, als weite Teile des Landes mit extremer Trockenheit zu kämpfen hatten. In den Deux-Sèvres stiegen die Temperaturen mancherorts auf bis zu 41 Grad. Ein neuer Rekord. Tausend Kilometer Bäche und Flüsse lagen hier trocken. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Wasserstand eines Teiches mit Wasserwerfern aufstocken, um die darin lebenden Fische zu retten. Monatelang durften Landwirt:innen ihre Kulturen nur eingeschränkt bis gar nicht künstlich bewässern. Für jene, die darauf angewiesen sind, waren die Folgen erheblich. Die Landwirtschaftskammer des Departements sprach von Ernteverlusten zwischen zwanzig und fünfzig Prozent im Getreideanbau.

Die Klimaerhitzung dürfte die Lage noch verschlimmern. Bis 2040 rechnet das Departement mit einem Rückgang der Wasserressourcen um zwanzig Prozent. «2022 war mein bisher schlimmstes Jahr», sagt Pétorin, der auf 220 Hektaren Weizen, Sonnenblumen, Raps und etwas Saatmais anbaut. Allein beim Weizen sei sein Ertrag um die Hälfte eingebrochen. Sein Umsatzverlust: etwa 80 000 Euro.

Um solche Einbussen künftig zu vermeiden und die eigene Existenz zu sichern, setzt ein Teil der Landwirt:innen auf ein Projekt, das ihnen im Sommer ausreichend Wasser garantieren soll: Sie wollen dieses in den Wintermonaten in riesigen Reservoirs speichern. Wenn die Ressource reichlich vorhanden ist, soll sie aus dem Grundwasser in die Speicher hochgepumpt werden, aus denen die Landwirt:innen in der heissen Jahreszeit schöpfen können. Die geschätzten Kosten: zwischen 60 und 76 Millionen Euro. Siebzig Prozent davon trägt der französische Staat.

angeschlossen werden. Foto: Francis Leroy, Hemis, Mauritius

Die Idee ist nicht neu. Die ersten Reservoirs entstanden in der Umgebung vor mehr als fünfzehn Jahren. Weitere sind in Planung, dreissig etwa im Nachbardepartement Vienne. Das Vorhaben in den Deux-Sèvres wird von der Coop de l’eau 79 getragen, jener Genossenschaft, in der die Landwirt:innen, die ihre Kulturen bewässern, im Süden des Departements organisiert sind. François Pétorin ist ihr Geschäftsführer.

Für ihn selbst liegt das Reservoir in Mauzé-sur-le-Mignon zu weit entfernt. Sein Hof soll an ein anderes angeschlossen werden. «Wohl Anfang nächstes Jahr», hofft er. Ursprünglich sollten alle sechzehn Speicher bis 2025 in Betrieb sein, doch realistisch ist das kaum. Immer wieder kommt es zu Verzögerungen. Denn es gibt vehementen Widerstand.

Wie umstritten die Reservoirs sind, zeigt sich nicht nur an den rigorosen Sicherheitsmassnahmen in Mauzé-sur-le-Mignon, auf die Pétorin gerne verzichten würde. Selbst über ihre Benennung besteht keine Einigkeit. Die offizielle Bezeichnung lautet «réserves de substitution», Ersatzreservoirs. Gegner:innen sprechen hingegen von «méga-bassines», Riesenwannen. Und während Verfechter:innen in dem Vorhaben einen Weg sehen, die Versorgung der Landwirt:innen zu sichern und zugleich die Umwelt zu schonen, fürchten jene, die dagegen mobilisieren, eine fortschreitende Zerstörung des Ökosystems zugunsten industrieller Landwirtschaft. Sie beklagen die Privatisierung eines Allgemeinguts durch einige wenige.

«Wir sind am Gipfel des Wahnsinns angelangt», sagt Jean-Jacques Guillet. Der 72-Jährige sitzt an einem Nachmittag Ende Juni auf seiner Veranda. Er ist barfuss, trägt eine graue Hose und ein T-Shirt mit der Aufschrift «Rage against the bassines». Seine Wut ist nicht zu überhören. Seit Jahrzehnten gehe die von der Politik vorangetriebene Entwicklung der Landwirtschaft in die falsche Richtung, beklagt er. Die Errichtung der «Rückhaltebecken» sei nur die letzte Etappe.

Guillet ist Mitglied des Kollektivs Bassines Non Merci, das den Kampf gegen die Reservoirs in Westfrankreich anführt. Die Aktivist:innen fordern einen sofortigen Baustopp bei allen Becken. Sie veranstalten Debatten, organisieren Demonstrationen und arbeiten mit Umweltschutzorganisationen zusammen, die gegen die Projekte vor Gericht ziehen. Nach deren Klagen mussten die Volumen mehrerer Reservoirs bereits verkleinert werden. Andere erklärte die Justiz nach jahrelangen Verhandlungen für illegal, wegen der möglichen Folgen für das Grundwasser und die Flüsse. «Wir befinden uns im Widerstand», sagt Guillet. Selbst vor der Zerstörung von Material schrecken die Aktivist:innen nicht zurück. Mit netten Demonstrationen hätten sie es lange genug versucht. «Die Pumpen, die Wannen», all das werde nun ins Visier genommen.

Guillet lebt am Rand der idyllischen Sumpflandschaft des Marais Poitevin. Beruflich hatte er nichts mit der Wasserproblematik zu tun – er arbeitete als Ausbildner für eine Schreinerei. Eine Zeit lang war er zudem Bürgermeister seiner Gemeinde Amuré. Seine vehemente Ablehnung der Reservoirs erklärt er damit, dass er in der Gegend aufgewachsen ist: «Meine Freizeit habe ich in den Hecken, in den Bäumen und im Wasser verbracht.» Doch Teile dieses Paradieses seien in den vergangenen Jahrzehnten zerstört worden.

Als Frankreich seine Landwirtschaft ab der Nachkriegszeit zu modernisieren begann, hatte das für das Marais Poitevin und dessen Umgebung Folgen: Besonders von den siebziger bis in die neunziger Jahre wurden Teile des Feuchtgebiets entwässert, um die Anbauflächen zu vergrössern. Rund 30 000 Hektaren überschwemmbares Grünland mussten in weniger als zwanzig Jahren dem Getreideanbau weichen. Auf der umliegenden Ebene wurden Hecken ausgerissen und Bäche begradigt, um das Wasser schneller Richtung Meer abzuleiten. Das Vermögen des Bodens, Wasser zu speichern, ging zurück.

Zugleich entwickelte sich die Bewässerung von Kulturen wie dem Mais, die mitten im Sommer enorme Wassermengen benötigen. Rund um das Feuchtgebiet pumpten die Landwirt:innen mehr und mehr Wasser aus dem Grundwasser und den Flüssen, die die Sumpflandschaft versorgen. Grosse Teile der Deux-Sèvres gelten seit mehr als zwanzig Jahren als «Zone de répartition des eaux», ein Gebiet, in dem der Wasserbedarf chronisch die zur Verfügung stehenden Ressourcen übersteigt.

«Es wurde alles gemacht, um das Wasser, das hier niederfällt, möglichst schnell loszuwerden – vom 1. Januar bis zum 31. Dezember», entrüstet sich Guillet. «Und nun fordern ebenjene, die das mitgetragen haben, diese Riesenwannen!»

Durstiger Mais

Bei einer Autofahrt durch die umliegende Gegend zeigt Guillet auf zahlreiche Maisfelder, die neben Weizen, Raps, Luzerne und Sonnenblumen das Landschaftsbild prägen. «Willkommen im Maisland», sagt er bitter. Besonders auf der an das Moor angrenzenden Ebene sei der Anbau der Pflanze unsinnig, findet er. Auf dem kalkigen, flachgründigen Boden ist eine intensive Bewässerung unumgänglich. Neben dem hohen Wasserbedarf kritisieren Aktivist:innen den Maisanbau wegen der Verwendung der Pflanze: Grosse Teile gingen in den Export oder würden zu Tierfutter verarbeitet. Für sie sind die Reservoirs die Fortsetzung eines produktivistischen, von Lobbys diktierten Landwirtschaftsmodells. Ihren Verfechter:innen werfen sie vor, dieses selbst angesichts der Klimaerhitzung nicht grundlegend zu hinterfragen.

Die Kritisierten betonen dagegen ihre Bemühungen, sich anzupassen: Das ihnen vom Staat zugesprochene gesamte Wasservolumen werde mit den Reservoirs reduziert. Rund die Hälfte davon soll im Winter entnommen werden, was die Umwelt weniger belaste. Zudem verweisen sie auf einen Rückgang des Maisanbaus: Er machte 2007 im Projektgebiet noch 80 Prozent der bewässerten Anbaufläche aus. 2021 seien es nur mehr 42 Prozent gewesen. Und sie betonen, dass auch Landwirt:innen, deren Produkte der Region zugutekämen, die Reservoirs benötigten, unter anderem für die Viehzucht.

Doch selbst unter den Landwirt:innen ist das Vorhaben umstritten – nicht zuletzt wegen der Frage, wie das schwindende Wasser verteilt werden soll. Gegner:innen organisieren sich in der Gewerkschaft Confédération paysanne. Olivier Drouineau ist einer von ihnen. Der 51-Jährige empfängt an einem Dienstagabend auf seinem Hof, an seinen Händen klebt noch etwas Erde. Drouineau baut auf sechs Hektaren Biogemüse an. Er ist stolz darauf, rund 300 Familien in der Umgebung zu versorgen. Und er ist Mitglied der Coop de l’eau, zwangsläufig, wie er sagt. Denn er ist auf ein jährliches Wasservolumen angewiesen, was eine Mitgliedschaft erfordert, auch wenn sein Bedarf relativ gering ist. Zu den Reservoirs hat er eine klare Meinung: Das sei ein unfaires System, von dem nur eine kleine Minderheit der Landwirt:innen profitiere. «Und zwar die grossen Höfe.»

Gerade einmal fünf Prozent aller Bauernhöfe im Projektgebiet sollen an die Reservoirs angeschlossen werden. Ihre Betriebsgrössen kommuniziert die Coop de l’eau nicht. Die französische Onlinezeitung «Mediapart» untersuchte aber kürzlich, welche Höfe das grösste der sechzehn geplanten Reservoirs nutzen werden. Sie kam auf eine Betriebsgrösse von durchschnittlich 147 Hektaren – der Durchschnitt im Departement liegt bei 89.

Selbst wenn das System funktionieren sollte, bleibt also die Frage: Wie sollen die übrigen 95 Prozent der Höfe mit dem Wassermangel zurechtkommen? Also jene, die bewässern, aber an kein Reservoir angeschlossen werden, und die grosse Mehrheit, die nicht bewässert, aber auch unter der Trockenheit leidet?

Olivier Drouineau ärgert besonders, dass er als Mitglied der Coop de l’eau für das Projekt zahlen muss, auch wenn er keines der Reservoirs nutzen wird – und das auch nicht möchte. Die Kosten sind zwar weniger hoch als für jene, die direkt davon profitieren. Dennoch soll er künftig 15 bis 20 Cent pro Kubikmeter Wasser zahlen, gegenüber bisher 11 Cent, wie er sagt. Kleinere Landwirt:innen könne das schnell in Bedrängnis bringen.

Die Coop de l’eau argumentiert, dass die Reservoirs allen Mitgliedern nützten. Schöpften jene, die Zugriff darauf hätten, im Sommer nicht mehr aus dem Grundwasser, bleibe mehr für die Übrigen. Diese Annahme birgt jedoch grosse Unsicherheiten. Denn ob sich, besonders angesichts der Klimaerhitzung, Wasserknappheit und Restriktionen im Sommer damit wirklich vermeiden lassen werden, ist fraglich.

Wie viel Wasser verdunstet?

Unter Wissenschaftler:innen sehen die Wohlgesinnteren wie Alain Dupuy, Hydrogeologe und Spezialist für Grundwasserleiter vom Institut polytechnique de Bordeaux, das Vorhaben als möglichen Teil einer Lösung, die aber umfassender sein müsse. Dupuy verweist auf die besondere Beschaffenheit der Grundwasserspeicher der Gegend: Nahe an der Oberfläche gelegen, füllen sie sich bei Niederschlag rasch wieder. Und er verweist auf das Nachbardepartement Vendée, wo es seit fünfzehn Jahren Reservoirs gebe und der Grundwasserspiegel dadurch auch im Sommer gestiegen sei.

Die Hydroklimatologin Florence Habets vom nationalen Forschungszentrum CNRS, eine der skeptischen Stimmen, betont hingegen den zuvor katastrophalen Zustand des Grundwassers in der Vendée: «Nur weil es eine leichte Verbesserung gab, ist die Lage noch lange nicht gut.» Dass es für die Umwelt weniger schlimm ist, das Wasser im Winter zu entnehmen, räumt auch sie ein. Sie kritisiert allerdings, dass die Grenzwerte des Grundwasserspiegels, bis zu denen die Landwirt:innen ihre Reservoirs befüllen dürften, teils sehr tief angesetzt seien – was Auswirkungen auf die Flüsse haben könne. Und sie weist auf Winterdürren hin, wie sie Frankreich Anfang dieses Jahres erlebte. «Wie wollen wir da Anfang Winter sicherstellen, dass am Ende des Winters noch Wasser da ist?» Es sei durchaus möglich, dass die teuren Reservoirs immer häufiger nicht gefüllt werden könnten. Die Landwirt:innen gingen damit einen Pfad weiter, der auf lange Sicht nicht mehr haltbar sei.

Auch die mögliche Verschmutzung durch Bakterien und Algen des an der Oberfläche gespeicherten Wassers ist Gegenstand von Debatten, ebenso dessen Verdunstung. In Mauzé-sur-le-Mignon verdunsteten laut der Coop de l’eau im vergangenen Sommer zwar nur sechs Prozent des Wassers. Angesichts der grossen Volumen sei das dennoch nicht zu vernachlässigen, sagt Habets und betont: Unter der Erde sei das Wasser stets am besten aufgehoben.

«Es gibt andere Lösungen, die Vorrang haben müssten», sagt Vincent Bretagnolle. Der Ökologe vom Centre d’Études Biologiques de Chizé sitzt in einem in die Jahre gekommenen Büro. Bretagnolle forscht seit über dreissig Jahren zu den Auswirkungen der Landwirtschaft auf das Ökosystem – in einer Zone, in der mindestens sechs der sechzehn Reservoirs entstehen sollen. Für ihn ist klar: Zuallererst wäre es dringend nötig, die natürlichen Wasserspeicher zu stärken. Durch das Pflanzen zahlreicher Bäume und Hecken, aber auch durch die Rückwandlung von Teilen des Ackerlands in überschwemmbare Grünflächen und die Renaturierung der Bäche. Es ist eine Einschätzung, die viele Wissenschaftler:innen teilen. Das alles koste weniger als die Reservoirs, sagt Bretagnolle, besonders wenn man deren hohen Stromverbrauch bedenke. Und es sei unabhängig davon für alle Landwirt:innen und das gesamte Ökosystem nützlich und dringend nötig. Bisher würde dahin gehend allerdings viel zu wenig unternommen. «Technische Lösungen werden, wie so oft, bevorzugt.»

Zwar haben sich die Landwirt:innen, die im Projektgebiet Bewässerungssysteme nutzen, in einem 2018 unterzeichneten Protokoll dazu verpflichtet, im Gegenzug für die Reservoirs Massnahmen zugunsten des Ökosystems und zum Wassersparen zu ergreifen. Also Hecken zu pflanzen, die Kulturen zu variieren oder den Einsatz von Pestiziden zu reduzieren. Zudem soll die gesamte Landwirtschaft des Gebiets den Pestizideinsatz bis 2025 halbieren. Das Ausmass dieser Schritte sei aber viel zu gering, sagt Bretagnolle, der Teil des Komitees ist, das den Prozess begleitet. Und gerade von der für das Ökosystem unabdingbaren Pestizidreduktion sei man noch weit entfernt. Sollte die Zusage der Landwirt:innen nicht eingehalten werden, könnte der Konflikt weiter eskalieren, fürchtet der Forscher.

Überwachung, Sabotage, Gewalt

Wie sehr sich der Kampf ums Wasser zugespitzt hat, zeigen die Ereignisse der vergangenen Monate. Befürworter:innen der Reservoirs prangern Sabotageakte wie die Zerstörung des Bewässerungsrohrs ausgerechnet eines Biobauern oder die Beschädigung eines Reservoirs in einem Nachbardepartement an. Gegner:innen weisen auf die Verwüstung des Grundstücks eines Umweltschützers hin oder auf die Einrichtung einer Kamera vor dem Elternhaus eines bekannten Aktivisten durch die Polizei. Im November wurde gar ein Aktivist von Bassines Non Merci vor seiner Haustür von Unbekannten zusammengeschlagen.

Internationale Aufmerksamkeit erregte der Konflikt im Frühjahr 2023 durch einen Grossprotest in der Gemeinde Sainte-Soline, wo das grösste der sechzehn Reservoirs entsteht. Dort fanden sich Ende März laut Organisator:innen 30 000 Personen ein (6000 laut Polizei). Der verbotene Protest war von brutalen Zusammenstössen begleitet. Die Polizei feuerte massenhaft Tränengas- und Schockgranaten sowie Gummigeschosse ab, Protestierende warfen Molotowcocktails, Steine sowie Feuerwerksmörser und setzte vier Streifenwagen in Brand. 47 Polizist:innen und 200 Demonstrant:innen wurden verletzt. Zwei Männer schwebten in Lebensgefahr, einer lag wochenlang im Koma.

Frankreichs Regierung reagierte auf die Geschehnisse mit Härte. Innenminister Gérald Darmanin, der bereits nach einer Demonstration im vergangenen Herbst von «Ökoterroristen» gesprochen hatte, liess im Juni die nationale, für ihre radikalen Methoden bekannte Umweltschutzbewegung Les Soulèvements de la Terre auflösen, die den Protest mitorganisiert hatte. Sieben Mitglieder von Bassines Non Merci und der Confédération paysanne sind für September wegen der Organisation verbotener Demonstrationen vor Gericht geladen.

Die Biolandwirt:innen Marina Lonardi und Baptiste Brigot waren dabei, als in Sainte-Soline Steine und Blendgranaten flogen, etwas abseits der gewaltvollen Zusammenstösse, wie sie erzählen. Mit Brigots Onkel und seiner Tante hatte sich das Paar dorthin aufgemacht – und aus Vorsicht Rugbyausrüstung angezogen und Tauchmasken mitgenommen. «Es war meine erste Demonstration überhaupt», sagt Brigot. Fernzubleiben war für die beiden keine Option. Sie bauen auf ihrem Hof Gemüse und Getreide an, im Nachbardepartement Charente, wo ein ähnliches Reservoirprojekt geplant ist. Wasser brauchen auch sie, doch statt für die Reservoirs plädieren sie für eine stärkere Anpassung an die Gegebenheiten und einen anderen Umgang mit der Ressource. Ihren Bedarf wollen sie mit der Zufuhr von organischen Materialien in den Boden und einer Reduzierung des Getreideanbaus drosseln.

Während viele einen Dialog zwischen Gegner:innen und Befürworter:innen der Reservoirs heute für undenkbar halten, glauben Lonardi und Brigot noch daran: «Wir haben jedes Interesse daran, uns gegen ein extraktivistisches Modell zusammenzuschliessen, das uns allen mehr schadet als nützt», sagt Brigot. Der Protest habe das Problem ins Scheinwerferlicht gerückt. «Nun liegt es an uns, alternative Lösungen zu präsentieren.»