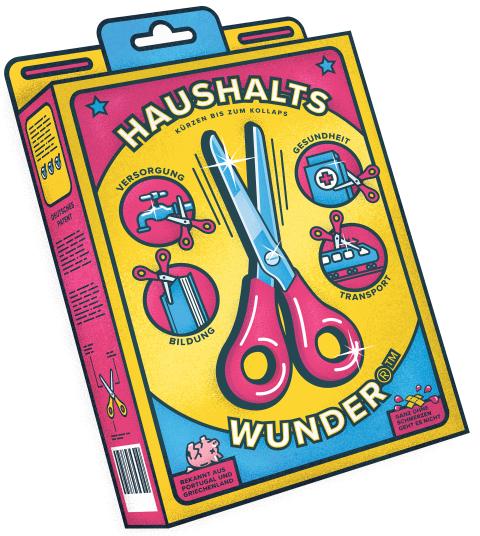

Austerität: «Die Geschichte lässt sich als Waffe gebrauchen»

In der Krise gilt es, den Gürtel enger zu schnallen? Clara E. Mattei hat zu den Ursprüngen der Austeritätspolitik im Faschismus geforscht. Die italienische Ökonomin und Historikerin sagt: Wenn Regierungen sich einen Sparkurs verschreiben, hat das weniger mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten zu tun als mit dem Versuch, demokratische Bestrebungen von unten abzuwürgen.

WOZ: Clara Mattei, in Ihrem Buch über die «Ordnung des Kapitals» und die Funktion, die Austerität für die Aufrechterhaltung dieser Ordnung erfüllt, zitieren Sie einen Artikel der britischen «Times» aus dem Jahr 1924. Dieser lobt die faschistische Wirtschaftspolitik in Italien: Sie sei gut für die Unternehmen und damit «vorteilhaft für das Land im Ganzen». Abgesehen davon, wer da gepriesen wird: Ist es nicht erstaunlich, wie wenig sich seither bei den Leitartiklern getan hat?

Clara Mattei: Deswegen zitiere ich den Artikel ja in meinem Buch: Historische Forschung ist genau auch deshalb wichtig, weil sie den ideologischen Gehalt bestimmter Überzeugungen aufzeigen kann. Wenn man sich ansieht, was das Resultat von Austerität ist, dann ging und geht das eindeutig gegen das Interesse der Gesamtheit. Hier kann also der Blick in die Geschichte die Ideologie vom «Allgemeininteresse» als etwas offenlegen, das in Wahrheit unvereinbar ist damit, wie Kapitalismus funktioniert. Und besonders interessant finde ich, wie kurz nach dem Ersten Weltkrieg das damals noch neue neoklassische Paradigma in der Ökonomie derartige Behauptungen stützte.

Aber die Idee, eine die Kapitalgewinne begünstigende Politik sei letztlich für alle gut, ist doch älter als hundert Jahre?

Ja, man kann sogar sagen, dass bereits Adam Smith zeigen wollte, dass das System trotz aller Klassengegensätze dem Wohlergehen aller dient. Gleichzeitig ist aber das neoklassische Paradigma – also die Schule, die bis heute die Disziplin dominiert – noch viel besser darin zu verbergen, worum es eigentlich geht. Sicher hat schon Karl Marx eine Kritik der politischen Ökonomie vorgelegt. Aber bei den Wirtschaftswissenschaften im 20. Jahrhundert hat man es mit noch deutlich ausgefeilteren Methoden zu tun.

Täuscht der Eindruck, dass man dem Begriff «Austerität» erst seit rund zehn Jahren, also etwa seit der Eurokrise, häufiger begegnet?

Der Begriff wird schon länger genutzt. In der Ära nach 1945, die manchen als «Goldenes Zeitalter des Kapitalismus» gilt, begann er etwa in Grossbritannien stark zu zirkulieren. Auch damals hiess es, dass die arbeitende Bevölkerung zurückstecken müsse, um das Wachstum zu sichern. In Italien wiederum wurde der Begriff 1974 von Enrico Berlinguer, dem damaligen Chef der Kommunistischen Partei, gebraucht. Es war der Vorsitzende der KP, der Austerität wieder auf die Tagesordnung setzte – in einem Moment, als die Klassenkonflikte sich zuspitzten und Forderungen nach Alternativen zum Kapitalismus immer lauter wurden. Berlinguer meinte, dass, wenn man einen Kompromiss mit dem Kapitalismus anstrebe, man auch Austerität akzeptieren müsse.

In Ihrer Studie konzentrieren Sie sich auf die Beispiele Italien und Grossbritannien, allerdings schon in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.

Und ich lege den Fokus auch weniger auf das Wort «Austerität» als solches als vielmehr auf die Massnahmen, die es bezeichnet. Also etwa die Leitvorstellung, dass es mehr zu produzieren und weniger zu konsumieren gelte: Wenn man so etwas propagiert, ohne dabei von Austerität zu sprechen, handelt es sich der Sache nach trotzdem um Austerität. Übrigens ist der Begriff wieder aus der Mode gekommen, nachdem die Leute in den vergangenen Jahren gesehen haben, was die sozialen Kosten von Austerität sind. Das heisst aber nicht, dass die Austeritätspolitik verschwunden wäre. Man nennt sie nur nicht mehr beim Namen.

Wenn es um eine Politik geht, die Umverteilung und Sozialleistungen den Krieg erklärt, denkt man meist an die achtziger Jahre und an Politiker:innen wie Margaret Thatcher oder Ronald Reagan. Was hat Sie dagegen an den Jahren unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg interessiert?

Ökonomen wie Historikerinnen haben diese Zeit viel zu wenig beachtet. So wird übersehen, welche Alternativen zum Kapitalismus damals entworfen wurden, wie dann die Konterrevolution dagegen aussah und was das für die folgenden hundert Jahre bedeutete. Geht es um die Erforschung der Zwischenkriegszeit, konzentriert man sich stattdessen meist auf die Grosse Depression. Damals aber hatten die Arbeiter:innen bereits viel Verhandlungsmacht eingebüsst – und wenn es dann um eine demokratische Alternative zu Nazideutschland oder der UdSSR ging, schien es nur noch eine demokratisch-kapitalistische Alternative zu geben.

Und wenn man historisch früher ansetzt?

Betrachtet man etwa die Jahre 1919 und 1920, die in Italien nicht von ungefähr als «biennio rosso» – die zwei roten Jahre – gelten, war die demokratische Alternative zugleich eine Alternative zum Kapitalismus: Da ging es darum, die Lohnarbeit zu überwinden, man fragte, wie sich die Arbeit ohne Kapital selbst managen könnte. Man stellte also die Fundamente des Systems infrage. Ignoriert man diese Zeit, dann verliert man aus dem Blick, wie antidemokratisch der Kapitalismus eigentlich ist. Denn in den dreissiger Jahren schienen dann ja Kapitalismus und Demokratie plötzlich synonym.

Und was bedeutet das für die Einordnung des Neoliberalismus Jahrzehnte später?

Es bedeutet, dass man ihn nicht mehr als grossen Bruch begreifen kann. Das ist ohnehin eine konservative Sichtweise. Damit sagt man nämlich: Oh, das «Goldene Zeitalter» nach 1945 war ein Beweis dafür, dass es einen menschenfreundlichen Kapitalismus gibt – lasst uns dahin zurückkehren! Die Geschichte dagegen, die ich erzähle, besagt, dass Austerität kein Fehler im System ist, sondern zu dessen Struktur gehört. Man sieht dann deutlich, wie kontinuierlich die Geschichte des Kapitalismus eigentlich verlaufen ist, ohne dass ich damit sagen will, dass immer alles beim selben geblieben wäre. Natürlich ist das System heute viel finanzialisierter, auch der geopolitische Kontext ist ein anderer. Trotzdem gibt es im Kapitalismus Tendenzen, die für das ganze 20. Jahrhundert und nicht bloss sein letztes Viertel gelten.

Sie betonen, dass das Aufkommen der Austerität nicht eine wirtschaftspolitische Verirrung war, sondern eine Strategie, um Kämpfen für eine Demokratisierung der Wirtschaft zu begegnen.

Ja – und diese Interpretation ermöglicht es auch, die falsche Dichotomie von Staat und Markt zu entkräften, also die Erzählung, dass es da einerseits John Maynard Keynes gebe, andererseits Friedrich Hayek, dass das die beiden grossen Gegenspieler seien und der eine für einen Kapitalismus mit starken staatlichen Eingriffen stehe, der andere für den freien Markt. Die Geschichte, die ich dagegen erzähle, betont, dass der Staat permanent mittels Austerität interveniert, um Alternativen zum Kapitalismus zu verhindern. Das ist nur offensichtlicher in Augenblicken, in denen die existenzielle Krise des Systems akuter ist, wie am Ende des Ersten Weltkriegs.

Wie genau sieht diese staatliche Strategie aus?

Wenn die Leute die Grundlagen des Kapitalismus infrage stellen und beginnen, konkrete Alternativen zu entwickeln, lässt sich beobachten, wie der Staat Ressourcen von der Breite der Bevölkerung abzieht, um stattdessen die investierende Klasse zu schützen und zu subventionieren. Hier hat man es also auch mit einer staatlichen Intervention zu tun, die aber Arbeiter:innen schwächt, indem man ihre Situation prekärer macht: Man vergrössert die industrielle Reservearmee, um diejenigen, die auf Lohnarbeit angewiesen sind, gefügiger zu machen. Auch dieser Punkt wird durch das falsche Narrativ von Staat und Markt verzerrt: Der Staat interveniert dezidiert mittels Austerität – und das ist nicht einfach «schlechte Wirtschaftspolitik», sondern sehr wirkungsvoll, um die Stabilität der Klassenverhältnisse und damit das reibungslose Funktionieren des Kapitalismus zu sichern. Vergessen wir nicht, dass Ausbeutung die Grundlage ökonomischen Wachstums ist und gleichzeitig voraussetzt, dass sich die Leute in Lohnarbeitsverhältnisse fügen. Genau das stellt Austerität sicher: Sie erhöht die Abhängigkeit aller vom Markt.

Muss man die schematische Gegenüberstellung von Markt und Staat nicht schon deshalb zurückweisen, weil man dann gar nicht erklären könnte, wieso es etwa in Chile in den siebziger Jahren eine Militärdiktatur brauchte, also alles andere als einen «schwachen Staat», um eine marktradikale Politik durchzusetzen?

Wenn man das kanonische Verständnis von Austerität als Grundlage nimmt, wäre man nicht einmal in der Lage, die Austeritätspolitik heute in den USA zu verstehen. Da müsste man ja eigentlich sagen: «Austerität in den USA? Wovon redest du? Präsident Joe Biden gibt doch tonnenweise Geld aus!» Aber ich möchte noch mal betonen: Der entscheidende Punkt ist nicht, ob der Staat Geld ausgibt, sondern wofür er es ausgibt. Wenn man Sozialausgaben kürzt und die dadurch frei werdenden Ressourcen an den militärisch-industriellen Komplex transferiert, sie für Subventionen für Investoren und Vermögensverwalter verwendet oder um Banken zu retten, dann ist das Austerität.

Dasselbe in Sachen Besteuerung: Es geht nicht um das Erhöhen von Steuern per se, sondern um regressive Besteuerung, also Steuererhöhungen für die Leute, während zugleich diejenigen auf Vermögen und Profite gesenkt werden. Es kommt also darauf an, wer profitiert und wer verliert. Dieser Punkt kann kaum überbetont werden, weil dann nämlich klar wird, dass auch eine keynesianische Interventionspolitik absolut mit Austerität vereinbar ist – genauso wie es der Staatskorporatismus im italienischen Faschismus war. All diese Dinge drehten sich letztlich darum, privates Kapital zu schützen und die arbeitende Bevölkerung in die Prekarität zu zwingen, sodass sie keine andere Möglichkeit hat, als auch niedrige Löhne zu akzeptieren.

Im Buch erwähnen Sie zwei internationale Finanzkonferenzen Anfang der 1920er Jahre in Brüssel und Genua, die wenig historisch beachtet werden. Sie schreiben, dass diese Treffen für die Koordinierung der Gegenoffensive, die die Angriffe auf die Ordnung des Kapitals zurückdrängte, sehr wichtig gewesen seien. Könnten Sie das ausführen?

Dass Historiker:innen diese Konferenzen eher ignoriert haben, liegt meiner Vermutung nach daran, dass sie dazu tendieren, die Bedeutung der Bedingungen zu unterschätzen, unter denen Leute arbeiten. Tatsächlich erreichten diese Konferenzen nichts von Bedeutung, was etwa die staatliche Kooperation zwischen den Ländern anbelangt. Allerdings waren alle Teilnehmer damals vereint in der Überzeugung, gegen die Arbeiter:innenbewegung in ihren Ländern vorgehen zu müssen. Man hatte Vertreter:innen von Arbeiter:innenorganisationen erst gar nicht eingeladen. Dort wurde dann das formuliert, was ich den «austerity code» nenne.

Also eine Art Rezeptbuch der Austeritätspolitik?

In den Quellen ist nachzulesen, wie unverhohlen man die eigene Position formuliert hat: dass die arbeitende Bevölkerung selbst schuld sei, wenn sie wirtschaftlich darbe, dass sie das zu ertragen und sich anzustrengen habe, dass es gelte, mehr zu produzieren und weniger zu konsumieren. Diese Formulierungen sind kaum zu unterscheiden von dem, was Jerome Powell, Chef der US-Notenbank, oder der Ökonom Larry Summers in den vergangenen Monaten gesagt haben. Auch heute wird es offen ausgesprochen: Wir brauchen eine hohe Arbeitslosenquote, die Leute müssen leiden, das ist die einzige Methode, die Inflation zu bekämpfen. Es ist traurig, es aussprechen zu müssen, aber die Ökonom:innen sagen in dieser Hinsicht seit hundert Jahren immer dasselbe. Hier gäbe es so vieles, das man in der Geschichte wiederentdecken könnte: Man könnte die Geschichte als Waffe gebrauchen, um zu zeigen, wie unser System wirklich funktioniert – wie falsch etwa die Idee ist, dass der Markt das Reich der Freiheit sein soll, oder Ähnliches.

Woran genau machen Sie den Zusammenhang zwischen Austerität und Faschismus fest? Im Untertitel Ihres Buches heisst es ja, dass Austerität dem Faschismus den Weg bereitet habe.

Der Faschismus in seiner ursprünglichen Gestalt unter Benito Mussolini verfolgte eindeutig den Zweck, die Arbeiter:innenklasse zu zerschlagen. Er entstand ja nicht zufällig in einer Zeit, in der die proletarische Bewegung stark war. Und er entstand in Allianz mit dem liberalen Establishment, das sich vom Faschismus die nötige Durchschlagskraft versprach, um die Klassenverhältnisse wieder zu stabilisieren. Austerität und Faschismus gingen Hand in Hand. Für die Faschisten war Austerität ein ausgezeichnetes Mittel, um sich die Zustimmung des liberalen Establishments zu sichern, auch international. Was mich vor allem interessiert hat, waren die Kontinuitäten von Faschismus und Liberalismus: Beide zeichnet die autoritäre Behauptung aus, über die ökonomische Wahrheit zu verfügen, die aber letztlich natürlich ganz im Interesse der herrschenden Klasse ist. Vergleicht man Liberalismus und Faschismus anhand ihrer tatsächlichen Geschichte, könnte man also sagen, dass sie beide primär das Ziel verfolgten, den Kapitalismus zu verteidigen. So gesehen stehen sie sich viel näher, als man meinen könnte.

Das ist sehr zugespitzt formuliert!

Sicher, im Faschismus hat man eine starke Führerfigur, man inhaftiert die Opposition, tötet militante Arbeiter:innen. Aber auf liberaler Seite hat man dafür antidemokratische Institutionen geschaffen wie etwa Zentralbanken, die ebenfalls sicherstellen sollen, dass das Volk bei wirtschaftspolitischen Weichenstellungen aussen vor bleibt. Es handelt sich also um verschiedene Gradierungen desselben Farbspektrums.

In Ihrem Buch geht es auch um das Wirken des Revolutionärs Antonio Gramsci und des Kreises rund um die Zeitschrift «Ordine Nuovo». Was hat Sie daran interessiert?

Gerade dort liessen sich Antworten auf gegenwärtige Fragen finden, wie man etwa mit der ideologischen Krise heute und der wachsenden Ungleichheit umgehen könnte. Antworten darauf können nämlich nur durch breite Mobilisierung entstehen. Wissensproduktion resultiert aus der Beteiligung vieler und sollte eigentlich etwas sein, das demokratisch organisiert ist. Die Trennung von Hand- und Kopfarbeit, also die Vorstellung, dass Akademiker:innen denken, während Arbeiter:innen arbeiten, ist der Grund, warum der Wissenschaftsbetrieb so beschissen ist und warum Akademiker:innen letztlich zu «organischen Intellektuellen» der Bourgeoisie werden, wie Gramsci es formulieren würde.

Sie problematisieren auch, dass der Diskurs der Ökonom:innen technokratisch daherkomme und suggeriere, über den gesellschaftlichen Konflikten zu stehen. Könnten Sie das etwas ausführen?

Es gibt nicht nur den makroökonomischen Zwang, den der Staat ausübt, sondern auch den Aspekt, wie gesellschaftlicher Konsens hergestellt wird. Beides ist wichtig: Zwang und Konsens. Man kann eine Politik, die die arbeitende Bevölkerung schwächt, nicht rechtfertigen ohne theoretischen Unterbau, der diese Politik stützt. Als die Ökonomen Anfang der Zwanziger das Programm der Austerität formulierten, war ihnen klar, dass die Leute diese ablehnen würden. Deshalb stellten sie sich selbst als Vertreter der «reinen» Wissenschaft dar, die Wahrheiten zu erkennen vermag, die die Unwissenden nicht sehen können. Daraus zogen sie die Legitimation, Entscheidungen über andere zu treffen. Das ist ein sehr technokratischer Ansatz in Sachen Wissensproduktion und politische Entscheidungsfindung: Zu Ende gedacht, heisst das, dass nur eine auserwählte Elite dazu fähig ist zu regieren.

Und heute ist es nicht anders?

Das ist noch heute die Grundlage der ökonomischen Disziplin. Historisch kann man leicht sehen, wie sich diese angeblich «reine» Wissenschaft als sehr unrein in ihrer praktischen Umsetzung erwiesen hat. Und wenn man heute sieht, was für eine Politik Leute wie Jerome Powell oder Larry Summers unter Berufung auf ihre schönen Theorien vorantreiben: Das offenbart deutlich den Klassismus, der bereits in den ökonomischen Modellen steckt. Diese wurden von Leuten entwickelt, die wussten, dass es da noch ein anderes Paradigma gab, das sich um Begriffe wie «Klasse» und «Konflikt» dreht und die Arbeit als Zentrum der Wertproduktion begreift. Dieses Paradigma wollten diese Ökonom:innen ersetzen durch eines, das Individuen statt Klassen, Harmonie statt Konflikt voraussetzt. Diese Verschiebung führte zu einer Depolitisierung der Disziplin und damit auch einer Entdemokratisierung.

Bei aller Ökonomenkritik: Ist es heute nicht eher so, dass kritische Ökonom:innen deutlich präsenter sind als noch vor zwanzig Jahren?

Noch einmal: Wir dürfen nicht in die Falle der Keynesianer:innen tappen. Der springende Punkt ist nicht, dass die Befürworter:innen der Austerität einfach falschliegen würden. Eher sind ihre Positionen der Ausdruck davon, wie der Kapitalismus tatsächlich funktioniert …

… Sie meinen, dass Austerität nicht einfach unvernünftig ist, sondern vielmehr einer eigenen Rationalität folgt, nämlich der, die Klassenverhältnisse aufrechtzuerhalten?

Genau. Wenn man will, dass der Kapitalismus weiter besteht, dann ist Austerität das Mittel dazu. Die Ökonom:innen, die Austerität empfehlen, sprechen also eigentlich die Wahrheit über das System aus, aber sie verkaufen das als technische Notwendigkeit. Dagegen muss man explizit machen, dass es sich hierbei um eine politische Weichenstellung handelt und diese Ökonom:innen damit politisch dazu beitragen, ein System aufrechtzuerhalten, das die Unterordnung der Mehrheit verlangt. Sie sind also nicht einfach begriffsstutzig. Das Problem selbst bei linken Ökonom:innen, die sich für heterodox halten, ist nun, dass sie sagen: Oh, die neoklassischen Ökonomen berufen sich auf unrealistische Annahmen, sie verstehen gar nicht, wie Wirtschaft funktioniert! Damit macht man es sich zu einfach. Die neoklassischen Ökonomen mögen ein oberflächliches Verständnis davon haben, was Kapitalismus ist, aber sie verstehen zugleich nur zu gut, wie das System funktioniert.

Was die Depolitisierung der Disziplin angeht, ist doch interessant, dass sie ursprünglich «political economy» hiess, dies aber im Deutschen zur «Volkswirtschaftslehre» wurde …

Ja, das ist interessant. Wenn man sich vergegenwärtigt, wie viel Aufwand die frühen Ökonomen betrieben haben, um sich als «reine» Wissenschaftler darzustellen, die über den Klassen stehen, kann man daraus auch etwas Zuversicht ziehen: Wenn es so einen Aufwand erfordert, die Autorität von Ökonom:innen als neutrale Instanz aufrechtzuerhalten und überhaupt die Ordnung des Kapitals mittels Austerität zu bewahren, dann zeugt das von einer existenziellen Bedrohung, der sich die Machtelite offenbar permanent ausgesetzt wähnt. Es muss also auch Spielraum geben, dagegenzuhalten. Damit sich dieser Widerstand entwickelt, müssen die Leute verstehen, wie das System funktioniert. Und dazu beizutragen, ist mein Job als Wissenschaftlerin.

Ökonomiekritik: Wie entstand das Sparsamkeitsdogma?

«Lasst Euch nicht verführen / Zu Fron und Ausgezehr!», heisst es in Bertolt Brechts frühem Gedicht «Gegen Verführung». Es spricht nicht für die Macht der Poesie, dass auch hundert Jahre später Sparsamkeit immer noch als Tugend gilt, gerade was die Haushaltsführung von Staaten betrifft. In der Schweiz kämpfen die beiden Parlamentskammern gerade mit dem knapp bemessenen Budget des Bundesrats, der sich seinerseits auf die per Volksentscheid eingeführte Schuldenbremse beruft. Deutschland ist seit einigen Wochen gar in schweren politischen Turbulenzen, weil der Regierungskoalition nach einem Verfassungsgerichtsentscheid viele Milliarden fehlen, ohne dass der Staat wegen der grundgesetzlich festgeschriebenen Schuldenbremse dies durch neue Kredite kompensieren könnte. Trotz niedriger Schuldenquote in beiden Ländern wird mit dieser Schuldenbremse immer wieder eine Sparpolitik auf Kosten der breiten Bevölkerung begründet.

Umso bedauerlicher, dass noch immer keine deutsche Übersetzung des Ende 2022 auf Englisch erschienenen Buches «The Capital Order. How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism» von Clara E. Mattei vorliegt. Die Arbeit der italienischen Ökonomin, die in den USA lehrt, ist ein fulminanter Frontalangriff auf das Ideal der Austerität, also das Mantra, dass es in harten Zeiten den Gürtel enger zu schnallen gelte, damit die Wirtschaft prosperieren könne, und dass der Staat generell eine rigide Haushaltspolitik verfolgen solle. Mattei zeigt in ihrer Studie, wie das Austeritätsmantra nach dem Ersten Weltkrieg aufkam. Bereits im Krieg hatten die Regierungen immer weitere wirtschaftliche Sektoren verstaatlicht, um den Nachschub an Militärgerät zu sichern. Gleichzeitig erstarkte nach Friedensschluss die Arbeiter:innenbewegung und kämpfte nun für eine umfassende Vergesellschaftung der Produktion. Genau in dieser Phase entwickelten Ökonomen das Rezeptbuch der Austerität – und zwar, wie Mattei belegt, bewusst mit dem Ziel, diese Angriffe von unten auf die Ordnung des Kapitals abzuwürgen.

Clara E. Mattei (35) lehrt am wirtschaftswissenschaftlichen Institut der New School for Social Research in New York. «The Capital Order» ist bei University of Chicago Press erschienen. Die Ökonomin hat das Buch ihrem Grossonkel Gianfranco Mattei gewidmet, der als Partisan im faschistischen Kerker gelandet war und sich schliesslich dort das Leben genommen hatte. had