Zadie Smith: England gibt es nicht

Zadie Smith wollte nie einen historischen Roman schreiben und hat es jetzt mit «Betrug» trotzdem getan. In süffigem Ton erzählt sie von den Verstrickungen Englands mit Jamaika.

Wie tritt man als Autorin aus dem Schatten eines übermächtigen Vorgängers? Indem man sich zurückzieht und eine eigene Nische sucht? Den Vorgänger einfach ignoriert? Oder ihn möglicherweise sogar angreift?

Bei Zadie Smith, einer der wichtigsten Stimmen der Gegenwartsliteratur, war es Charles Dickens, der einen übergrossen Schatten warf. In einem Artikel im «New Yorker» hat sich die Schriftstellerin vor kurzem mit diesem Übervater auseinandergesetzt, dessen Vermächtnis auch auf ihr lastet, trotz ihres weltweiten Erfolgs: «Wer zu meiner Zeit in England zur Welt kam und ein Bücherwurm war, wuchs unter diesem lästigen, gigantischen Einfluss auf. Dickens war überall.» Auf die Frage, warum sie England verlassen habe, habe sie manchmal im Witz geantwortet: «Weil ich keinen historischen Roman schreiben will.» Und über all ihren Ängsten vor einem eigenen historischen Roman sei wiederum der lange Schatten von Dickens geschwebt.

Mit ihrem ersten Buch, dem grossartigen Familienroman «Zähne zeigen», hatte sie sich im Jahr 2000 einst eine eigene Nische erschlossen. Mit nur 25 Jahren sicherte sie sich einen Platz in der Literaturgeschichte neben Dickens: «Zähne zeigen» ist im Melting Pot London angesiedelt und erzählt über mehrere Jahrzehnte hinweg in leichtem Ton von grossen Themen wie Rassismus, Klassenkampf, Feminismus und kolonialen Vergangenheiten. Kurz nach ihrem Erstling verliess Zadie Smith England, lebte in Rom, Boston und schliesslich zehn Jahre in New York. Sie schrieb Theaterstücke, Kurzgeschichten, scharfzüngige Essays und mehrere Romane, in denen sie sowohl ihren Themen als auch ihrem Stil treu blieb.

2020 kehrte sie dann nach London zurück, mit «Betrug» («The Fraud») ist nun ihr erster Roman seit ihrer Rückkehr erschienen. Und nicht nur handelt es sich dabei um einen historischen Roman, der grosse britische Romancier des 19. Jahrhunderts kommt auch selbst darin vor – wenn auch nur als Nebenfigur. Da Dickens ihr während ihrer Recherchen überall begegnet sei, habe sie irgendwann aufgegeben, sich dagegen zu sträuben: «Ich liess ihn meine Seiten durchdringen, so wie er sich durch das London des 19. Jahrhunderts pirscht.»

Parfüm, Perücken und Portwein

Die Hauptfiguren in «Betrug» sind allerdings Eliza Touchet und Andrew Bogle, zwei Menschen, die es so (oder so ähnlich) tatsächlich gegeben hat. Anhand dieser beiden Protagonist:innen umkreist die Autorin das eigentliche Thema von «Betrug»: die Beziehung zwischen England und Jamaika im 19. Jahrhundert. Zadie Smith, selber Tochter einer jamaikanischen Mutter und eines britischen Vaters, erzählt von den Verstrickungen der beiden Länder.

Die erste Hälfte des Buches spielt in England zwischen den 1830er und den 1870er Jahren. In sehr kurz gehaltenen Kapiteln, die in der Zeit vor- und zurückspringen, erzählt Smith von Eliza Touchet. Die junge «schwarzhaarige, mysteriöse Frau» und engagierte Abolitionistin stellt sich nach dem Tod von Mann und Kind in den Dienst des Haushalts ihres angeheirateten Cousins, des Schriftstellers William Ainsworth, den es ebenfalls tatsächlich gegeben hat. Dessen Roman «Jack Sheppard» (1838) hat sich seinerzeit sogar besser verkauft als Dickens’ «Oliver Twist», später aber geriet Ainsworth in Vergessenheit. Der Ton im ersten Teil ist jedenfalls gut gelaunt und plaudernd, es riecht nach Parfüm, Perücken und Portwein.

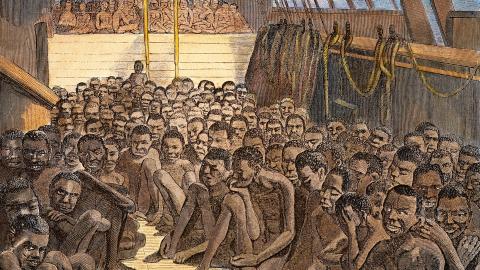

Im zweiten Teil ändert sich das allerdings. Hier gerät Andrew Bogle in den Fokus, ein ehemaliger Sklave aus Jamaika und Hauptzeuge in einem der aufsehenerregendsten Prozesse Englands, der von 1871 bis 1874 dauerte. Beim sogenannten Tichborne Case gab sich ein australischer Metzger als der vermeintlich bei einem Schiffsunglück ertrunkene Sohn der reichen Lady Tichborne aus. Und obwohl er diesem weder im Aussehen noch im Auftreten glich, gab es eine riesige populistische Bewegung, die den Metzger unterstützte und den Prozess zu einem Kampf des korrupten Gerichts voller Aristokraten gegen einen «Underdog» stilisierte.

Den Spiess umdrehen

Der Tichborne-Prozess habe sie an den Mordprozess gegen den Schwarzen American-Football-Spieler O. J. Simpson 1994 in den USA erinnert, sagte Smith in einem Interview mit dem «Spiegel»: «Es ging nicht darum, ob O. J. unschuldig ist, sondern darum, dass das Gerichtssystem in den USA korrupt ist, rassistisch, und dies die einmalige Gelegenheit war, den Spiess umzudrehen.» Sie habe sich damals die Frage gestellt: «Wie kann eine Lüge so wichtig für die Menschen sein, dass sie zur Wahrheit wird?»

Genau diese Frage stellt sich auch Eliza Touchet, die die Gerichtsverhandlungen besucht und vom Zeugen Andrew Bogle fasziniert ist, diesem «würdevollen» und «sehr schwarzen Mann»: Warum bloss bestätigt er, der als ehemaliger Sklave von Tichbornes Onkel den echten Tichborne-Sohn als Kind gekannt hatte, die Version des Metzgers? Sie spricht Bogle an, und dieser erzählt ihr seine Lebensgeschichte, die einen erschütternden und detaillierten Einblick in den Alltag auf den Plantagen auf Jamaika gibt.

Anders als bei Dickens sind bei Zadie Smith die Guten nicht einfach gut und die Bösen bös, sondern das Böse und das Gute sind ineinander verstrickt, ja sie bedingen einander. So ist Eliza Touchet zwar Abolitionistin, doch ihr geerbter Reichtum stammt aus dem Baumwollhandel. Und Bogle stellt bei seiner ersten Ankunft in England erstaunt fest, dass die Verhältnisse hier anders sind, als er gedacht hatte: «Die Engländer entpuppten sich keineswegs als einig Volk von wohlgenährten Zylinder- und Seidenhemdträgern.» Was ihm stattdessen hier begegnet, ist vielmehr «ein Chaos verschiedenster Fraktionen, allesamt nur auf das eigene Überleben bedacht und darin in gewisser Weise kein bisschen fremd und unvertraut. Mitunter erinnerten ihn die Gespräche im Dienstbotengeschoss an die nächtlichen Zusammenkünfte in den Sklavenhütten.»

Es ist eine der Stärken von Smith, wie sie diese vermeintlich getrennten Welten erzählend zusammenfügt. Das macht sie wie immer süffig und bildhaft, beim Lesen der langen und ausschweifenden Dialoge hat man stets das Gefühl, mit am Tisch zu sitzen, und bei Bogles Beschreibungen der grausamen Zustände auf Jamaika glaubt man förmlich, das Blut riechen zu können, das in diesem Buch immer wieder fliesst. Gleichzeitig gibt Smith ihren Figuren und der Entwicklung von deren Biografien viel Raum – und führt einmal mehr vor, wie Identität zwar auf Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht beruht, sich aber niemals in einer dieser Kategorien erschöpft.

Rache am Übervater

Der titelgebende «Betrug» zieht sich auf unterschiedlichen Ebenen durch den ganzen Roman. Auch das Manuskript, das Eliza Touchet am Ende der Gerichtsverhandlungen geschrieben hat, wird schliesslich diesen Titel tragen, doch der grösste Betrug ist ihr zufolge England selbst. Denn: «In Wirklichkeit gab es England gar nicht. Es war nichts als ein ausgeklügelter Vorwand. Nichts, was in England geschah, war Wirklichkeit. Hier gab es bloss Dinnereinladungen, Internate und Konkurse. Alles andere, alles, was Engländer wirklich taten und wirklich wollten, alles, was sie sich ersehnten, was sie sich nahmen, was sie benutzten und wieder verwarfen – all das taten sie anderswo.»

Angesprochen darauf, dass sie doch nie einen historischen Roman habe schreiben wollen, antwortet Zadie Smith übrigens im Podcast «Talk Easy», ihr Buch sei nicht wirklich ein historischer Roman, sondern eher ihre Rache an diesem. Auch das kann eine Strategie sein, um aus dem Schatten des Übervaters zu treten. Und wie grossartig, wenn die Rache so schlau und so vergnüglich ausfällt.