Literatur: Die Untote im Zimmer für sich allein

Fast vierzig Jahre nach ihrem Tod wurde die dänische Autorin Tove Ditlevsen weltbekannt. In ihrem nun in neuer Übersetzung erschienenen letzten Roman muss die Protagonistin sterben, um ihre literarische Stimme zu finden.

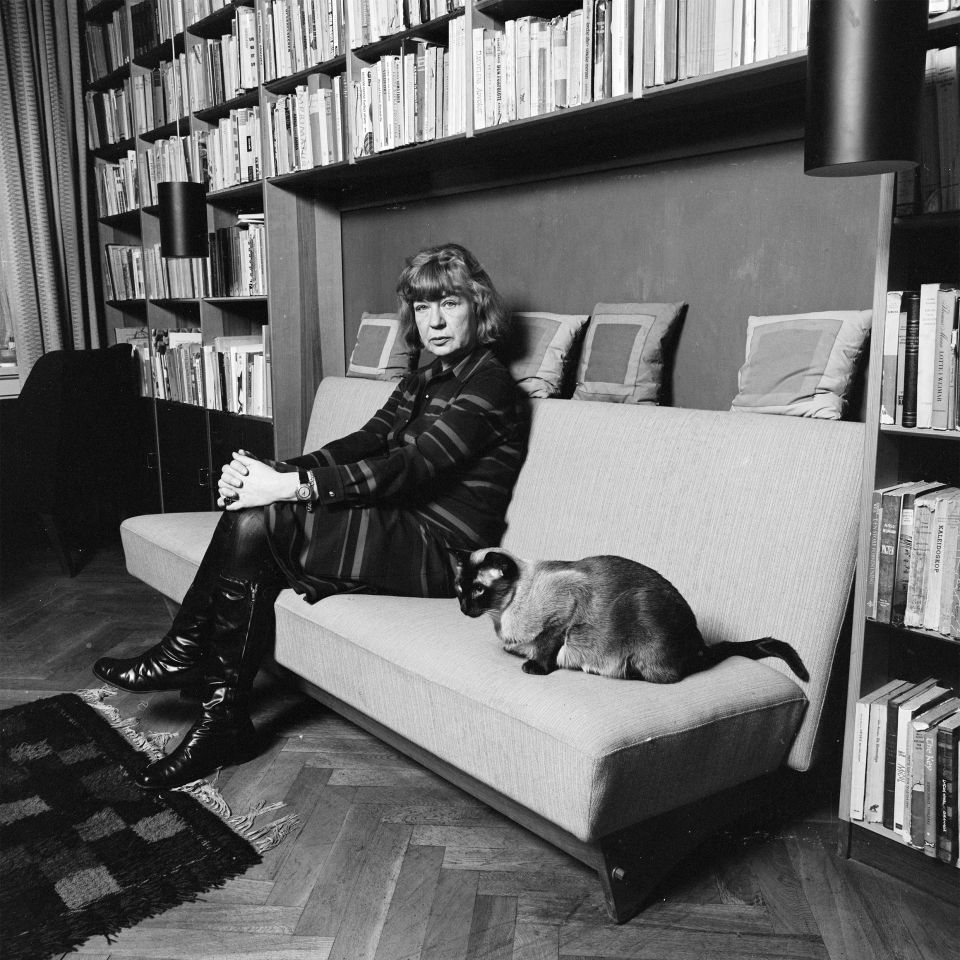

Seit Tove Ditlevsens Erinnerungsbücher «Kindheit», «Jugend» und «Abhängigkeit» 2019 bei Penguin Classics als «Copenhagen Trilogy» erschienen, hagelt es Neuübersetzungen. Stand heute: verkauft in 38 Ländern, Tendenz weiter steigend. Der Fall Ditlevsen ist aus verlegerischer Sicht ein «Best Case» der jahrzehntelangen Forderung nach einem breiteren Kanon. Diese erhielt in Dänemark jüngst durch die wiedererstarkte feministische Bewegung den entscheidenden Aufwind für eine stetig wachsende Masse an wieder- und neu aufgelegten Büchern fast vergessener Autorinnen. Unter ihnen vor allem schreibende Aktivistinnen der Frauenbewegungen der 1900er und 1970er Jahre wie Agnes Henningsen, Dea Trier Mørch oder Vita Andersen. Doch keine machte auch international so Furore wie Tove Ditlevsen. Keine andere schaffte es auf die Liste der zehn besten Neuerscheinungen des Jahres der «New York Times». Keine generiert auf Social Media eigene Hashtags (#tovelesen). Und nur sie wurde von Patti Smith als «monumentale Autorin» geadelt.

Vorgestrige Volksautorin?

Ditlevsens Autofiktion «avant la lettre» trifft den Nerv unserer Zeit. Das Private bis in die intimsten Winkel durchleuchten und so Schlaglichter auf gender- und klassenspezifische Missstände im Politischen werfen. Dafür erhielt Annie Ernaux 2022 den Literaturnobelpreis. Für Ditlevsen reichte es zu Lebzeiten nicht einmal für den Preis der Dänischen Akademie. Ihre Nabelschau war sowohl der modernistischen Kritik der sechziger als auch der linksfeministischen der siebziger Jahre zu konformistisch, zu sentimental, zu selbstbezogen. Zugleich schrieb sie sich als langjährige «Kummerkastentante» des «Familie Journal», der damals grössten dänischen Illustrierten, in die Herzen einer ganzen Generation dänischer Hausfrauen ein und wurde dafür, dass sie sich inner- und ausserhalb der Fiktion schonungslos selbst ausstellte, zur allseits verehrten Volksautorin.

Über die schwierige Position auf dem literarischen Feld ihrer Zeit schreibt Ditlevsen unter anderem 1968 im Roman «Gesichter». Protagonistin ist Lise Mundus, Kinderbuchautorin und verhöhnte Vorgestrige inmitten der Stilexperimente der dänischen Modernisten. Die Namensgebung der Hauptfigur ist nicht zufällig. «Mundus» war der Mädchenname von Ditlevsens Mutter, die «Tove Mundus» – so viel wissen wir aus «Abhängigkeit» – für den adäquateren Namen für eine Dichterin hielt.

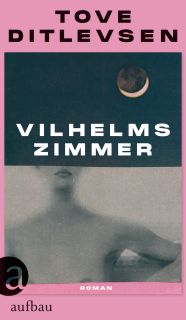

Mit «Vilhelms Zimmer» (im Original 1975 erschienen) liegt nun auch Ditlevsens letzter Roman neu auf Deutsch vor – wiederum meisterhaft übersetzt von Ursel Allenstein. Protagonistin ist abermals Lise Mundus, die erneut Patin für Ditlevsen selbst steht. Doch jetzt ist Lise tot. Nach Jahren der toxischen Ehe, des Lügens und Betrügens, der Eifersucht und der Missgunst wird sie vom Boulevardchefredaktor Vilhelm für die jüngere Mille verlassen. Sie schaltet öffentlichkeitswirksam für die Suche nach einem neuen Liebhaber ein Inserat in der Zeitung und lanciert damit einen Rosenkrieg, der in ihrem akribisch geplanten Suizid gipfelt. «Sie hatte den Zeitpunkt ihres Todes genau festgelegt; auf jenen Tag, an dem Vilhelm sie ernsthaft verlassen würde. Lise hatte nie vorgehabt, einen natürlichen Tod abzuwarten, oder wie es neuerdings hiess: einen würdigen Tod.»

Damit wirft der Roman, biografisch gesehen, lange Schatten, denn Ditlevsen wird sich innert Jahresfrist wie Lise das Leben nehmen. Wie Lise wollte sie sich Jahre zuvor bereits «mit Whiskey totsaufen». Wie Lise annoncierte sie ihre Suche nach einem neuen Mann in der Zeitung. Und wie Lises war auch Ditlevsens vierter Ehemann ein promiskuitiver Boulevardpublizist – der legendäre «Ekstra Bladet»-Chefredaktor Victor Andreasen. Das dunkelste Kapitel der langjährigen, vertrackten Verbindung der beiden wurde erst letztes Jahr publik, als Ditlevsens Enkelin, Lise Munk Thygesen, die Erinnerungen ihrer Mutter veröffentlichte, die allem voran vom Missbrauch handeln, den Andreasen – offenbar ohne Ditlevsens Mitwissen – an seiner jugendlichen Stieftochter beging.

Medial radikal exponiert

So weit, so autofiktional also die Handlung des Romans, die sich zugegebenermassen liest wie der Inhaltsabriss zu einer melodramatischen Seifenoper. Dass sie dem Leben entlehnt ist, macht sie tragischer, aber noch nicht unbedingt besser. Dennoch löst Ditlevsen mit «Vilhelms Zimmer» ihr Vorhaben ein, «das Buch ihres Lebens» zu schreiben. Sie zeigt darin ihre Begabung, privaten Alltag in Sätze zu überführen, die präzise, poetisch, todtraurig und urkomisch zugleich sind. Wie bereits in «Gesichter» fordert sie die Grenzen des Erzählens heraus, überdehnt sie ins Experimentelle und schafft eine vermeintlich authentische Realität, in der krude Figuren durch Decken und Böden sickern.

Das autofiktionale Projekt wird so zur Metaautofiktion: Sie handelt von den Strategien einer proletarischen Autorin, die sich medial radikal exponiert – nicht zuletzt, um sich im bildungsbürgerlichen, männlich dominierten Literaturbetrieb ihrer Zeit zu behaupten. Damit ist «Vilhelms Zimmer» auch ein Zeitdokument über die Potenziale und die Gefahren der Massenmedien.

Ebenso legt der Roman toxische Geschlechterstereotype bloss. Zum einen ist da der «geisteskranke Penner» Vilhelm: charismatisch und attraktiv, aber auch selbstgefällig, eifersüchtig, despotisch und ohne den kleinsten Funken Selbstironie. Zum anderen gibt es diverse Frauenfiguren, die sich partout gegen sich selbst und ihresgleichen richten, oft mit einer solchen Lakonie beschrieben, dass man erst hinterher begreift, wie beiläufig man über Anspielungen auf häusliche Gewalt und psychische Drohgebärden hinweggelesen hat.

Doch im Gegensatz zu Vilhelm, der trotz des Vorhabens, sein Leben zu ändern, nicht vom Fleck kommt, emanzipieren sich die Frauenfiguren. So etwa seine Liebhaberin Mille, die zunächst demütig Strickende, die am Ende sogar das Blumenwasser vergisst: «Rein theoretisch hatte er einiges für die Emanzen übrig, zu denen mittlerweile all seine Mitarbeiterinnen zählten, aber der Himmel mochte ihn davor bewahren, mit ihnen unter einem Dach zu leben. Aus dem Augenwinkel bemerkte er dennoch, dass auch Mille sich verändert hatte. Im Wohnzimmer roch es nach altem Blumenwasser, und die Bücher, die er aus dem Regal genommen hatte, stapelten sich auf dem Nachttisch, weil Mille sie nicht mehr an ihren Platz zurückstellte.»

Omnipotente Wiedergängerin

Entgegen der Kritik von Zeitgenossinnen an Ditlevsen positioniert sich der Roman damit dezidiert feministisch. Dabei verweist selbst Lises Figur auf ebendiese Utopie – trotz oder gerade wegen ihres Suizids, den sie nur überdauerte, um ihre und Vilhelms Geschichte aufzuschreiben, «einen anderen Zweck hat meine Existenz nicht». Im rahmenden ersten Kapitel des Romans sitzt Lise als Wiedergängerin einsam an einer Schreibmaschine. «Ansonsten gibt es in diesem fremden Zimmer nichts ausser meinem Bett, einem Kleiderschrank und einer Kommode.» Ditlevsen tötet ihr fiktionales Ich also, raubt ihm die Stimme, nur um es in jenem Zimmer wiederzubeleben, das sie selbst zeitlebens begehrte wie nichts anderes. Ein Zimmer, so schreibt sie in «Jugend», mit nichts als einem Tisch, einem Stuhl, einer Schreibmaschine und einer verschliessbaren Tür.

In diesem für eine proletarische Autorin und Mutter aus vielerlei Hinsicht utopischen Raum lässt Ditlevsen ihr auferstandenes Ich zu einer Erzählerin erstarken, deren schriftstellerische Selbstverständlichkeit nichts mehr mit dem fragilen künstlerischen Selbstwert der Autorinnenfiguren aus ihren früheren Texten gemein hat.

Lise, die Untote im verwaisten Schreibzimmer, ist eine allmächtige Erzählerin, der die Romanhandlung einer Miniaturwelt gleich zu Füssen liegt. Auf ihren Befehl hin hält die Nacht den Atem an, und Figuren kippen «wie ein getrockneter Veilchenstrauss ohne Farbe und Geruch» aus den Seiten, wenn sie ihren Zweck im Buch erfüllt haben. Damit führt Ditlevsen den Mythos des omnipotenten männlichen Autorengenies vor. Genauso aber verweist sie auf Virginia Woolfs Essay «Ein Zimmer für sich allein» – eine ihrer Lieblingslektüren, der sie mit ihrem letzten Roman ein kongeniales literarisches Denkmal geschaffen hat.

Eliane Jaberg ist Skandinavistin und Assistentin an der Universität Zürich. Zurzeit arbeitet sie an einer Dissertation zu Tove Ditlevsen.