Kino: Die Unbeugsame

Walter Salles erinnert mit seinem Film «I’m Still Here» an die Zeit der Militärdiktatur in Brasilien – und an eine Frau, die ihr halbes Leben lang gegen das Vergessen kämpfte.

São Paulo, 1996. Eunice Paiva (Fernanda Torres) hält das Dokument in den Händen, für das sie 25 Jahre lang gekämpft hat: die Sterbeurkunde ihres Ehemanns Rubens, eines Ingenieurs und ehemaligen Kongressabgeordneten, der 1971 von den Schergen der brasilianischen Militärdiktatur entführt, gefoltert und ermordet wurde. Ob die Regierung jetzt, in der Demokratie, denn nicht Wichtigeres zu tun habe, als die Vergangenheit aufzuarbeiten, fragt eine Journalistin. «Nein», antwortet Eunice lakonisch. Diese Aufarbeitung sei notwendig: «Als Wiedergutmachung an den Familien und vor allem zur Aufklärung und Verurteilung aller Verbrechen der Diktatur.» Später, in ihrer Wohnung, klebt sie die Urkunde in einen Ordner mit Fotos, Dokumenten und Zeitungsausschnitten – ein privates Archiv rund um das Verschwinden ihres Mannes.

Der Film «I’m Still Here» (Original: «Ainda estou aqui») beruht auf dem gleichnamigen Buch von Marcelo Rubens Paiva, der darin das Schicksal seiner eigenen Familie nachzeichnet: Während der Militärdiktatur (1964–1985) leistet sein Vater gewaltlosen Widerstand, bis er vom Regime zum Verschwinden gebracht wird. Die Mutter hält von da an die Familie zusammen, geht noch einmal an die Universität und wird Menschenrechtsanwältin. Die jüngste Tochter, Beatriz Paiva, lebt heute in Bern. Als ihr Vater verhaftet wurde, so erzählte sie kürzlich in einem Interview im «Bund», habe sie noch geschlafen: «Doch die Militärs blieben zwei Tage in unserer Wohnung. Meine Mutter sagte, es handle sich um Schädlingsbekämpfer. Das habe ich geglaubt. Doch die Stimmung war beängstigend.»

Tropicalismo gegen das Regime

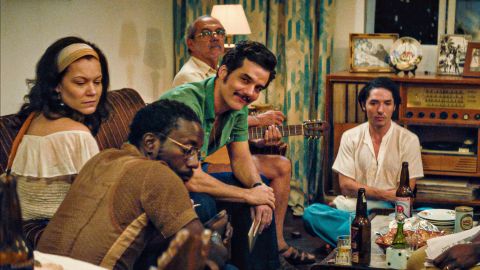

Die Verfilmung von Regisseur Walter Salles («Central Station») setzt Anfang der siebziger Jahre ein, vom brutalen Regime ist zunächst nicht viel zu spüren. Warme Bilder zeigen das Leben der Familie Paiva in der Bucht von Rio de Janeiro. Hier wohnen Eunice und Rubens (Selton Mello) mit ihren fünf Kindern in einem Haus am Meer. Eine Oberschichtsfamilie mit klar verteilten Rollen: Rubens bespricht im schattigen Arbeitszimmer Konstruktionspläne, Haushälterin Zézé bereitet das Essen vor, Eunice ruft zum Soufflé. Die Türen und Fenster des Hauses stehen offen – für die Kinder und deren Freund:innen. An den gemeinsamen Essen kommen Familie und Bekannte zusammen. Tanzmusik, Gelächter, angeregte Diskussionen über Politik.

Tochter Vera dokumentiert das alles mit einer Super-8-Kamera. Die körnigen, bewegten Bilder bieten Einblicke in den Familienalltag und versetzen einen in die frühen siebziger Jahre: Designermöbel und volle Bücherregale, an den Wänden moderne Kunst. Die Paivas hören Platten von Gilberto Gil und Caetano Veloso, den Begründern des Tropicalismo. So unbeschwert dieser Musikstil anmuten mag, er war hochpolitisch: Entstanden ist er als Reaktion auf den Militärputsch und die darauf folgende Repression.

Bald wird klar: Der freie Lebensstil der Paivas versteht sich als Form des Widerstands. Doch in der scheinbaren Idylle macht sich immer bedrohlicher die Militärdiktatur bemerkbar. Ein Helikopter durchbricht die Stille der Nacht, sein Scheinwerfer erleuchtet für einen kurzen Moment das Kinderzimmer. Radio und Fernsehen berichten von der Entführung eines Schweizer Botschafters, Militärfahrzeuge passieren den Strand.

Blutspritzer am Boden

An jenem Nachmittag schliesslich, als Rubens von Regierungsbeamten entführt wird, ziehen die Militärs als Erstes die Vorhänge zu, um das Haus gegen aussen abzuschirmen. Kalte und dunkle Farben dominieren jetzt das Bild, der Film wirkt zunehmend distanzierter – die Musik setzt aus. Auch Eunice wird inhaftiert und zwölf Tage lang verhört. Immer wieder werden ihr dieselben Fotos vorgelegt – sie soll Oppositionelle identifizieren. Blutspritzer am Boden und Schreie aus den Zellen deuten die Brutalität des Regimes an.

Als Eunice endlich nach Hause darf, schrubbt sie ihren ganzen Körper mit Seife ab. Fortan bleibt sie still, lässt sich nicht anmerken, was ihr widerfahren ist. Keine Schwäche zeigen, lächeln – sich auch emotional nicht dem Regime beugen.

Von der Frau an Rubens Seite wird sie zur handlungstragenden Figur. Im Klima der Angst und der Repression macht sie sich auf die Suche nach Beweisen dafür, dass man ihren Mann hat verschwinden lassen. Aber auch nachdem sie von seinem Tod erfahren hat, muss die Familie noch Jahrzehnte auf eine offizielle Aufklärung warten. Und wegen eines Amnestiegesetzes können die Verbrechen der brasilianischen Militärdiktatur bis heute nicht juristisch verfolgt werden.

Die Erinnerung an diese Familie und zugleich an das Land, wie es damals war: Darum sei es ihm gegangen, sagte Regisseur Walter Salles bei den Academy Awards, als «I’m Still Here» als bester internationaler Film ausgezeichnet wurde. Dieser Oscar sei auch eine Anerkennung der brasilianischen Kultur – nicht nur des Kinos, sondern auch der Literatur und der Musik. Tatsächlich werden hier Fotos, Filme und Musik zu Elementen der Erinnerung. So detailreich rekonstruiert der Film das Leben der Familie Paiva und mit ihr ein Stück brasilianische Geschichte, dass «I’m Still Here» selbst zu einem Archiv gegen das Vergessen wird.

«I’m Still Here». Regie: Walter Salles. Brasilien / Frankreich 2024. Jetzt im Kino.