Kaspischer Tiger: Und wenn sie sich nicht vermehren wollen?

In Kasachstan sollen bald wieder wilde Tiger leben. Das Land setzt grosse Hoffnungen in die Wiederansiedlung. Doch das Programm ist wegen des Krieges gegen die Ukraine in geopolitische Wirren geraten.

«Fragen Sie mich bitte nur nichts zur Politik. Nichts zu Putin. Und nichts zum WWF», sagt Biologe und Tigerexperte Lew Kabanow, während er in die Wüste am Ufer des Balchaschsees hinausblickt. Hinter dem Zaun in etwa fünf Metern Entfernung aalen sich zwei Tiger, es sind die ersten seit Jahrzehnten in Kasachstan. Die beiden Tiger wissen nichts davon, aber ihre Wiederansiedlung wird durch die geopolitischen Spannungen verkompliziert, seit Russland 2022 die Ukraine angegriffen hat. Die Ansiedlung der Tiger war ursprünglich vom WWF in Russland geplant worden, doch diesen hat der Kreml vor zwei Jahren verboten. Seither agiert die grösste Umweltorganisation der Welt in Kasachstan quasi im Untergrund.

Das Land setzt grosse Hoffnungen in die Wiederansiedlung: Die Regierung hofft auf eine bessere Verhandlungsposition gegenüber China, wo der Tiger fast wie ein Heiligtum verehrt wird, die lokale Verwaltung hofft auf wirtschaftliche Entwicklung, und viele hoffen einfach darauf, dass der Tiger hier einen Lebensraum zurückerobern kann.

Der Balchaschsee ist der drittgrösste See Asiens, dreissigmal so gross wie der Genfersee. Er liegt im Südosten Kasachstans. Gespeist wird er zu achtzig Prozent vom Fluss Ili, der im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang in China entspringt. Doch der führt immer weniger Wasser. Xinjiang entwickelt sich rasant. China baut neue Städte und bewässert intensiv seine Landwirtschaft. Die Regierung in der Hauptstadt Astana gibt es zwar nicht gern zu, aber der Wasserspiegel des Balchaschs sinkt. Da China internationale Abkommen über grenzüberschreitende Gewässer nicht ratifiziert hat, kann dagegen wenig getan werden. Oder vielleicht doch, mithilfe des Tigers?

Bewilligung vom Umweltminister

Südlich des über 600 Kilometer langen Sees erstreckt sich ausgedehnte Wildnis, eines der strukturschwächsten Gebiete Kasachstans. Bis vor kurzem dominierten in den Halbwüsten und Steppen Wilderer – verarmte Bauern auf der Suche nach einem Einkommen und wohlhabende Touristen auf Trophäenjagd. 2019 wurde hier das Ili-Balchasch-Reservat eingerichtet, halb so gross wie der Kanton Graubünden – das geplante Königreich des Tigers.

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war das Gebiet von Kasachstan bis zum Iran und Aserbaidschan vom Kaspischen Tiger bewohnt. Heute gilt dieser als ausgestorben. Trotzdem hat das Programm das erklärte Ziel, den Kaspischen Tiger hier wieder anzusiedeln. Dafür greift man auf den genetisch nächsten Verwandten zurück: den Amurtiger, der im fernen Osten Russlands lebt. Dieser soll sich über die Zeit tatsächlich auch biologisch zu einem Kaspischen Tiger entwickeln.

Kanat Koschabekow, der Direktor des Reservats, begrüsst mich vor einem kleinen Lehmhaus in Karaoi: «Keine Ahnung, wie Sie das geschafft haben.» Karaoi ist das letzte Dorf an der Grenze zum Reservat. Eigentlich ist dieses geschlossen, Journalist:innen haben keinen Zutritt. Doch ich reise mit einer vom kasachischen Umweltminister persönlich erteilten Bewilligung, an die ich dank der Hilfe des privaten Fernsehsenders Turan TV gekommen bin. Dessen Besitzer, Roman Botabekov, prahlt damit, wie eng er mit dem Minister befreundet sei. Sogar mit Michail Gorbatschow habe er einst getrunken. Botabekov besitzt mehrere Bau- und Transportunternehmen sowie den TV-Kanal, der sich auf Natursendungen spezialisiert hat.

Von Almaty aus, der grössten, im Süden gelegenen Stadt des Landes, dauert die Fahrt einen ganzen Tag, um zu den Tigern zu gelangen. In Karaoi steht das Büro des Reservats: das Lehmhaus mit einem alten Computer und einem Satellitentelefon. Hier endet die Strasse. Nach einer weiteren Stunde mit dem Geländewagen erreichen wir einen Kontrollpunkt, wo meine Unterlagen noch mal überprüft werden. Jetzt sind es nur noch ein paar Minuten zu den Tigern. Hier, drei Kilometer vom Seeufer entfernt, arbeitet Lew Kabanow.

Kabanow ist ein weltweit renommierter Biologe. Er arbeitete in der Forschung und dann beim russischen Ableger des WWF, wo er für den Amurtiger zuständig war. Seit einem Jahr begleitet er das Tigerprogramm in Kasachstan. Die meiste Zeit verbringt er am See, geht schwimmen, füttert die Tiger und beobachtet sie. Auf zwei Monitoren läuft Tag und Nacht eine Liveübertragung aus dem Gehege. Ansonsten gibts hier wenig zu tun. An einer Wand stehen zwei grosse Kühlschränke mit Rindfleisch. Die beiden Tiger fressen etwa eine Kuh pro Woche. Das Fleisch wird mit Schutzhandschuhen serviert, es gelten strenge Hygienevorschriften. Denn diese Tiere haben nationale Bedeutung.

Der Wiederansiedlung der Tiger gingen lange Vorbereitungen voraus. In dem Gebiet mussten erst einmal Huftiere angesiedelt werden, denn die Raubkatze muss ja etwas fressen. Aus Usbekistan wurden Bucharahirsche und aus Turkmenistan Asiatische Esel eingeführt. Hier leben auch Kropfgazellen, die jedoch wegen der Wilderei vom Aussterben bedroht waren. Mit einem Gesetz, das mit der Beschlagnahmung der Waffen drohte, konnte die Wilderei eingedämmt werden.

Es gilt das Geburtsortsprinzip

Im Juni 2024 unterzeichnete das kasachische Umweltministerium eine Vereinbarung mit dem Zentrum Stichting Leeuw (Stiftung Löwe) des Hoenderdaell-Zoos in den Niederlanden. Das Zentrum, das grösste seiner Art in Europa, dient als Pflegeheim für traumatisierte Wildkatzen, die aus nicht tiergerechter Gefangenschaft oder aus einem Kriegsgebiet gerettet worden sind. Das dreizehnjährige Weibchen Bohdana lebte in einem deutschen Zoo, der zehnjährige Kuma wurde aus einem Safaripark in Italien gerettet.

Die beiden leben in Kasachstan nicht frei. Im riesigen Reservat sind zehn Hektaren Fläche – etwa vierzehn Fussballfelder – von einem sechs Meter hohen Zaun umgeben, der einen Meter tief in die Erde eingegraben und zuoberst mit elektrischen Drähten versehen ist. Ringsum sind Kameras, jeder Schritt der Tiger wird überwacht und in die Zentrale übertragen.

In den Niederlanden haben die Tiere zwar das Jagen geübt, aber in der freien Natur würden sie nicht zurechtkommen. Erst wenn sie Junge haben, werden diese dereinst ausserhalb des Geheges leben, Kabanow wird ihnen das Jagen beibringen. Er hat bereits aus Russland Erfahrung mit dem Übungsprogramm: Man lässt erst eine Maus ins Gehege, dann ein Kaninchen und schliesslich ein noch grösseres Tier. «Die Beute darf nicht zu gross sein. Ein junger Tiger darf nicht das Gefühl haben, dass er in diesem Spiel ein Verlierer ist.»

Kabanow hat in Wladiwostok ganz im Osten Russlands am Japanischen Meer seinen Doktor in Biologie gemacht. Seine Frau lebt immer noch dort, sie ist ebenfalls Biologin und auf Meeresfische spezialisiert. In Kasachstan, dem grössten Binnenstaat der Welt, hat sie also wenig zu tun. Sowohl Wladiwostok als auch der Bezirk Balqasch haben einen Tiger in ihrem Wappen. Dazwischen liegen etwa 6000 Kilometer. Lew Kabanow pendelt, aber ungern.

Der Tiger ist ein Einzelgänger. Aber Platz gibt es am Balchaschsee genug. Wissenschaftler:innen haben berechnet, dass es im Reservat für bis zu 120 Tiere Platz gäbe. Eine reine Theorie, betont Kabanow. Ziel sei es jedenfalls, die Population bis 2035 auf 50 zu erhöhen. Das Programm wird als erfolgreich gelten, wenn mindestens 20 Exemplare hier leben; das ist die kleinste stabile Population, die ohne Menschen überleben kann. Aber bisher laufe es «so lala», sagt Kabanow.

«Bohdana und Kuma sind Amurtiger», betont er. Doch aus den Amurtigern sollen Kaspische Tiger werden. Wann ist das der Fall? «Wenn die ersten Jungen geboren wurden.» Die minimalen biologischen Unterschiede zwischen den beiden seien auf Anpassungen an die Umwelt zurückzuführen. Es scheint hier also das Ius soli, das Geburtsortsprinzip, massgeblich zu sein.

Bedrohung durch Putin

Als im Februar 2022 Russland die Ukraine angriff, veränderte es damit auch das Schicksal der kasachischen Tiger. Kuma sollte eigentlich von Holland nach Russland ziehen. Nach Kriegsbeginn hat die holländische Stiftung die Zusammenarbeit mit Russland jedoch auf Eis gelegt. Stattdessen hilft sie jetzt bei der Evakuierung von Löwen und Tigern aus Zoos in der Ukraine. Die ersten Tiger in Kasachstan wiederum hätten eigentlich aus Russland kommen sollen, vermittelt vom WWF. «Das Problem sind die Sanktionen», erklärt der Direktor des Reservats, Kanat Koschabekow. Gemeint sind aber nicht die westlichen gegen Russland – sondern die russischen gegen den WWF.

Der Kreml erklärte den WWF im Juni 2023 zu einer «unerwünschten Organisation», was ein Verbot bedeutet. Unter dem Vorwand des Umweltschutzes verfolge der WWF Aktivitäten, die die industrielle Entwicklung der Arktis verhinderten. Die Staatsanwaltschaft warf dem WWF ausserdem vor, unliebsame russische NGOs zu unterstützen. Damit endeten mehr als dreissig Jahre WWF-Arbeit in Russland.

Dieses Jahr stimmte Russland nach langen Verhandlungen doch noch einer Übergabe von vier Amurtigern zu – wilden Tieren, direkt aus der Taiga. Zusammen mit den Jungen von Bohdana und Kuma sollen sie irgendwann frei am Balchaschsee leben. Heute ist der WWF zumindest offiziell nicht mehr involviert. In Kasachstan streitet man die Beteiligung der Organisation konsequent ab, schliesslich will man Russland nicht provozieren. Aischan Skakowa, Abgeordnete der Grünen Partei Baitak, ist mit dem TV-Mann Roman Botabekov befreundet und tritt manchmal in dessen Natursendungen auf. Die Biologin ärgert sich: «Das ist alles nur, weil es keinen WWF Kasachstan gibt. Wir sind das neuntgrösste Land der Welt und engagieren uns stark im Umweltschutz. Trotzdem waren wir dem WWF in Russland unterstellt. Das ist fast eine koloniale Situation.» Seit Ende 2024 arbeitet der WWF an der Eröffnung eines Zentralasienbüros in Almaty, allerdings ohne offizielle Anbindung an das Tigerprojekt.

Kabanow arbeitet nicht mehr für den WWF. Er ist jetzt bei Scholbarys (Kasachisch für «Tiger») angestellt, einem Verein zum Schutz von Wildkatzen, der im Januar 2024 in Kasachstan registriert wurde. Wird der Verein vom WWF finanziert? «Frag mich nichts zur Politik», bittet er noch mal.

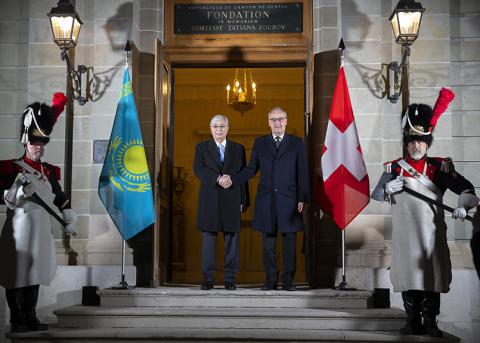

Bis 1991 war Kasachstan die nach Russland grösste Republik der UdSSR. Heute ist es Teil der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Es versucht, eine von Russland unabhängige Politik zu betreiben; der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew distanzierte sich von der «Sonderoperation» in der Ukraine. Seit 2022 hat sich die antirussische Stimmung im Land verstärkt, es gibt Befürchtungen, dass der Kreml auch Teile Kasachstans annektieren will. Putin betrachtet das Land als einen Satelliten Russlands. Er betont gerne, dass Kasachstan ein «praktisch russischsprachiges» Land sei (es ist zweisprachig, Kasachisch ist die Staatssprache). Geplant ist auch eine Umstellung vom kyrillischen auf das lateinische Alphabet, um sich von der russischen Sprache zu distanzieren.

Das Video eines Gesprächs zwischen Tokajew und Putin auf dem Forum für bilaterale Zusammenarbeit 2021 verbreitete sich viral. «Tiger ist Tiger», sagt Tokajew in der Aufnahme, egal ob er aus Indien oder Russland komme. Heute geht man tatsächlich davon aus, dass es nur zwei Tigerunterarten gibt: eine auf dem asiatischen Kontinent lebende und eine auf Sumatra. Obwohl der kasachische Präsident die wissenschaftlichen Fakten korrekt wiedergibt, fällt Putin ihm ins Wort: «Moment mal. Russland hat die grössten Tiger der Welt!»

Eigentlich ist der Balchaschsee ein beliebtes Urlaubsziel, eine kasachische Riviera. Doch nach Karaoi, dem Dorf am Rand des Reservats, kommt niemand, weil es an Infrastruktur fehlt. «Ich hoffe, der Tiger wird Tourist:innen anlocken», sagt der Bürgermeister Adilgali Bolatov. Ihm wurde versprochen, dass im Haushalt Geld für Strassenreparaturen bereitgestellt wird.

Karaoi, das Dorf mit knapp 2500 Einwohner:innen, besteht aus 384 über ein grosses Gebiet verstreuten Häusern. Ende April erreichen die Temperaturen bereits dreissig Grad, der Wind weht feinen Sand durch alle Ritzen. Die Fensterscheiben sind mit Folie beklebt, die Türen geschlossen. Häuser, Zäune, alles ist ausgebleicht wie am Meer, die Gesichter der Menschen sind sonnenverbrannt.

Für etwas Erfrischung sorgt der Fluss Naryn, der sich durchs Dorf schlängelt. Wie der Ili mündet er in den Balchaschsee. Und er sorgt für Einkommen, auch für das, von dem Adilet (Kasachisch für «Gerechtigkeit») Abischew und seine Familie leben. Abischew nimmt auf einem kleinen Steg direkt vor seinem Haus Fische aus. Seine Hände sind voller Blut, fette Zander und Karpfen gleiten durch sie hindurch. Krähen laufen am Ufer entlang und warten auf Fischinnereien.

Abischew nimmt kein Blatt vor den Mund, obwohl er allen Grund dazu hätte. Die Fische, die vor ihm in der Blechschüssel liegen, hat er illegal gefangen, eigentlich ist gerade Laichzeit. «Welche Wahl habe ich?», fragt er. Die Fische sind nur ein Teil der Beute der Einwohner:innen von Karaoi, eine andere ist Wild. Seit dem Zerfall der UdSSR gibt es keine bessere Einnahmequelle als die Wilderei.

«In der Sowjetunion haben die Leute in den Kolchosen gearbeitet und recht gut gelebt», sagt Bürgermeister Bolatov. Sie züchteten etwa Bisamratten für die sowjetische Pelzindustrie. Heute wird neben Fisch vor allem Schilf für die Bauindustrie geerntet. Der Bürgermeister betont, dass der Mangel an Arbeit nicht das einzige Problem sei. Es gibt kein Internet im Dorf, nicht einmal ein stabiles Handynetz. Bakanas, der Verwaltungssitz des Kreises, ist etwa zwei Autostunden entfernt, die Fahrt nach Almaty dauert fünf. Die Strasse ist miserabel. Näher an der Stadt durchsucht die Polizei die Kofferräume nach gewildertem Fleisch und illegal gefangenem Fisch.

Aber wäre das Reservat nicht ein guter Arbeitsplatz? Abischew ist gerade mit dem Fischeausnehmen fertig. «Auf keinen Fall», antwortet er. Die Gehälter seien lächerlich, weniger als 150 Franken im Monat, deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Eine Schicht dauert zehn Tage, dann gibts drei Tage frei. Abischew dreht in seinen Händen einen riesigen Fisch um, bis zu sieben Kilo wiegt so ein wilder Karpfen. Pro Kilo bekommt man im Verkauf drei bis fünf Franken. Das lohnt sich mehr als die Arbeit im Reservat.

Drittgrösster See Asiens

China beobachtet die Fortschritte

Alexander Orlow spricht eigentlich nicht mit Medien. Als ehemaliger Direktor des Zentralasienprogramms des WWF in Russland achtet er darauf, nicht von Kameras erwischt zu werden. Er war einst der wichtigste Experte und das Gesicht des kasachischen Tigerprogramms, heute hat er nichts mehr damit zu tun. Er lebt in Kasachstan, seine Familie in Russland. «Wenn meine liebe Heimat zum Schluss kommt, dass ich mit dem WWF zusammenarbeite, kann ich mit sechs Jahren Gefängnis rechnen.» Doch er ist zum Gespräch bereit: «Weil Sie so stur waren.»

Es gebe für das Programm keine Erfolgsgarantie, sagt Orlow. Ein Risiko sind Brände. Deshalb ist das Reservat von Löschfahrzeugen umringt. Die Menschen zünden das Unterholz an, damit das Schilf, das sie ernten, besser wächst. Ein weiteres Risiko ist der Wassermangel. Wenn der Balchaschsee weiter austrocknet, wird das Ökosystem rundherum zerstört. Die durchschnittliche Tiefe des Sees beträgt nur sechs Meter, das Wasser verdunstet schnell.

Es besteht jedoch die Chance, dass der Tiger der kasachischen Regierung bei den Verhandlungen mit China helfen kann. «Peking beobachtet das Programm, weil der Tiger eines von zwölf chinesischen Tierkreiszeichen und deshalb fast heilig ist», sagt Orlow. Die zwei Exemplare, die es am Balchasch schon gibt, zählen für China noch nicht. Aber wenn mehr Tiger hinzukämen, wäre Peking vielleicht bereit, das Wasser aus dem Ili grosszügiger mit Kasachstan zu teilen, meint Orlow.

Und was, wenn ein Tiger ins Dorf kommt? «Das wird nicht passieren, weil jeder Tiger mit einem Sender ausgestattet wird», erklärt Orlow. Das Gebiet wird in Zonen unterteilt: grün, gelb und rot. Ein Tiger, der die Zone verlasse, werde einer Umerziehung unterzogen, sagt der Experte, und im schlimmsten Fall an einen anderen Ort gebracht.

Es besteht jedoch ein weiteres, viel grösseres Risiko: dass die Tiger gestresst sind und sich nicht fortpflanzen. Im Kaukasus hat der WWF 2016 Anatolische Leoparden freigelassen. Es gibt keinen Beweis dafür, dass seither auch nur eine einzige Grosskatze dort geboren wurde. Es kann ewig dauern, bis eine Population wächst.

Der Direktor des Reservats, Kanat Koschabekow, ist aber verhalten optimistisch. Über eine App sieht er sich in der Freizeit Videos aus dem Tigergehege an. Er hat ein ganzes Archiv auf seinem Handy «Tiger: The best of». Stolz spielt er ein Video ab, das zeigt, wie Bohdana und Kuma kopulieren. «Hurra! Die bumsen!», ruft jemand aus dem Off. Im Gehege liegt Schnee. Das müsse im Februar gewesen sein, meint Koschabekow. Das könnte bedeuten, dass es bald Junge gibt.

Anmerkung vom 28. Mai 2025: Diesem Text wurden nachträglich Pseudonyme eingefügt.