Sachbuch: Schluss mit niedlich!

In ihrem Buch «Girl vs. Girl» will Sophie Gilbert erforschen, wo die Popkultur in den neunziger Jahren falsch abgebogen ist.

Als Mitarbeiterin des US-Magazins «The Atlantic» befasst sich die britische Journalistin Sophie Gilbert schon lange mit der misogynen Darstellung von Frauen in der Populärkultur. Dabei legt sie den Finger immer punktgenau in die Wunde: 2021 etwa mit einem Text über sexualisierte Gewalt in der TV-Serie «Game of Thrones», für den sie für den Pulitzer-Preis nominiert wurde. «Girl vs. Girl», ihr Buch über Frauen in der Popkultur der neunziger und nuller Jahre, ist jetzt fast gleichzeitig mit dem englischen Original in mehreren Sprachen erschienen und hat ein internationales Medienecho ausgelöst.

Nur stellt ein Zeitungsartikel, der gleichzeitig mit dem kritisierten Werk die Runde macht, ganz andere Ansprüche als ein über 300 Seiten starkes Buch, das einen Zeitraum umfasst, der mittlerweile auch schon 25 Jahre zurückliegt. Ein zeitlicher Abstand, der Reflexion und Einordnung erlauben würde oder sogar erwarten lässt. Gilbert zitiert zwar namhafte Intellektuelle, die sich damals schon Sorgen über die Entwicklung der Popkultur machten, etwa John Berger oder Naomi Wolf – aber sie beruft sich vor allem auf Zeitungsartikel von damals, unter anderem ihre eigenen. Zu inspirierenden Thesen führt das leider nicht.

Wut auf Madonna

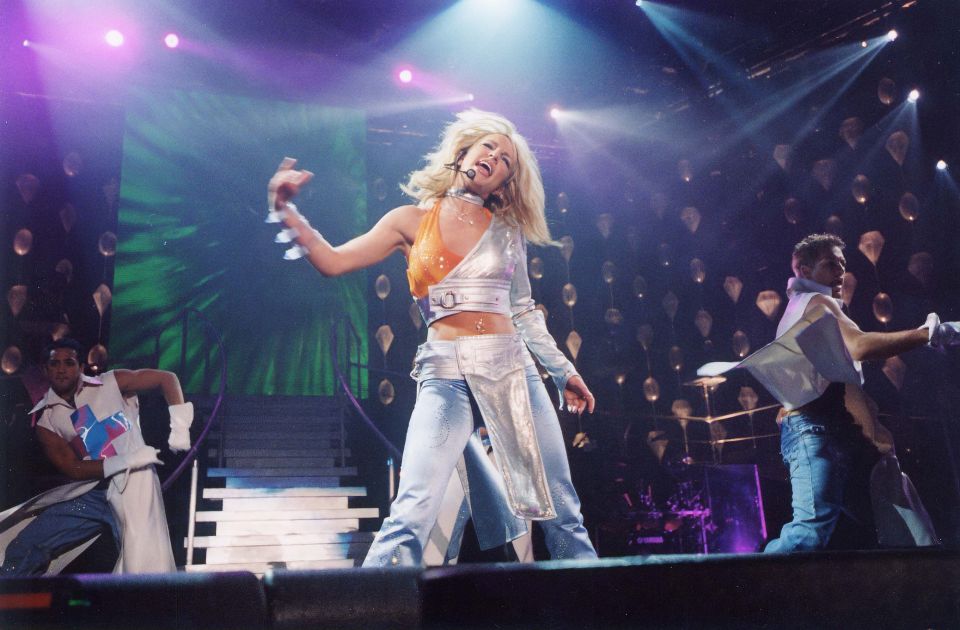

Gilbert hat fleissig Material gesammelt: Sie listet minutiös auf, welche Bilder und Botschaften aus Musik, Werbung, Kino, TV, Schönheitsindustrie und Pornobusiness in ihrer Jugend auf sie einprasselten. Schön war das nicht. Doch die Autorin begnügt sich damit, akribisch zu rekonstruieren, welchen Repräsentationen von Weiblichkeit sie selbst als Teenagerin ausgesetzt war. Dabei gesteht sie, dass es ihr auch als Erwachsene noch ein bisschen peinlich sei, dass sie Britney-Spears-Fan war. Und dass sie deshalb irgendwie auch wütend auf Madonna sei, die 1990 in ihrem Musikvideo zu «Justify My Love» den Voyeurismus und das freie Ausleben weiblicher Gelüste feierte.

Der Teenagerin Sophie Gilbert kann nicht vorgeworfen werden, dass sie sich hat verleiten lassen, ein «Girl» zu bleiben. Der erwachsenen Autorin muss aber eine gewisse Geschichtsvergessenheit angekreidet werden. Fakt ist, dass Ende des 20. Jahrhunderts auch feministische Vorbilder vorhanden waren, die sich bereits in den siebziger und achtziger Jahren für die Sache der Frau ins Zeug gelegt hatten. Auch gab es durchaus widerständige, feministische, antirassistische und queeraktivistische Unterhaltungskunst – sogar im Segment der Vielverkäufer:innen, wie Ani di Franco, Annie Lennox, Neneh Cherry oder Missy Elliott.

Die Überbleibsel der Alternativkultur aus dem vorigen Jahrzehnt waren sogar omnipräsent, weil diese just von der Unterhaltungsindustrie als neue Ressource erkannt worden war – und von ihr breit sichtbar gemacht und bis zur Unkenntlichkeit pervertiert wurde. Die Codes und Ästhetiken des Untergrunds wurden aufgesogen, verhackstückt und in ihr Gegenteil verdreht. Etwa so, wie die globale Rechte es mittlerweile mit fast allem tut, wenn es darum geht, Richtung Mittelalter zurückzugaloppieren.

Dabei hätte Gilbert etwa im umfangreichen Kapitel über Reality-TV besonders mühelos herleiten können, wie die Wettbewerbisierung (Kapitalismus!) und Pornografisierung (Backlash!) jeden Lebensbereich zu infizieren begann. «Girl Fight» heisst dieses Kapitel, und mit solchen Echos aus der Zeit sind auch die übrigen Kapitel im Buch überschrieben, von «Gossip Girl» bis «Girl Boss». In den neunziger Jahren bezeichneten sich erwachsene Frauen permanent als «Girls» oder «Mädels», was ältere Semester schon damals genervt hat. Gilbert hinterfragt der Spur nach, in erster Linie reproduziert sie aber.

Was die Autorin zum Titel ihres Buches veranlasste, ist schwer nachzuvollziehen: Auf Englisch heisst es «Girl on Girl», in einem Interview nennt Gilbert den Titel tatsächlich ein «Augenzwinkern Richtung Pornografie». Da hallen sie schon wieder nach, die neunziger Jahre: Bloss nicht prüde rüberkommen! Der Untertitel «How Pop Culture Turned a Generation of Women Against Themselves» («Wie die Popkultur eine Generation von Frauen gegen sich selbst aufbrachte») suggeriert dann sogar, dass die Frauen das Problem seien. Noch expliziter macht das die deutsche Übersetzung: «Girl vs. Girl: Wie Popkultur Frauen gegeneinander aufbringt». Was denn jetzt: gegen sich selbst oder gegeneinander?

Skepsis gegenüber dem Mainstream

Am Ende ihres Buches attestiert die Autorin den heutigen jungen Frauen, dass sie nicht nur «eine neue Sprache» hätten, sondern auch eine Skepsis gegenüber dem, was der Mainstream ihnen vorsetze. Woran sie das festmacht und warum sie selber als Teenager von einer solchen Skepsis noch «nicht einmal träumen konnte» und deshalb keine kritische Haltung einzunehmen vermochte, beleuchtet sie nicht. Das wäre aber der springende Punkt, um zu verstehen, warum den meisten jungen Frauen damals offenbar wenig anderes übrig blieb, als aus den ihnen vorgesetzten Bildern ein ungesundes Selbstverständnis zu basteln. Reine Opposition gegen die feministischen Mütter war es wohl kaum.

In den seltenen Momenten, in denen sich Sophie Gilbert über die Rolle der Chronistin hinauswagt, möchte man sie ein bisschen schütteln: Hey, Sophie, Woman, Britney ist voll okay. Du bist okay. Madonna sowieso. Das Problem ist nach wie vor das Patriarchat.