US-Geschichte: Rosa Parks zum Spielen

Die Ikone der Bürgerrechtsbewegung gibt es als Barbie zu kaufen. Dieser Wohlfühl-Antirassismus ist bezeichnend für eine Erinnerungskultur, die den Schwarzen Widerstand in den USA verniedlicht und entschärft.

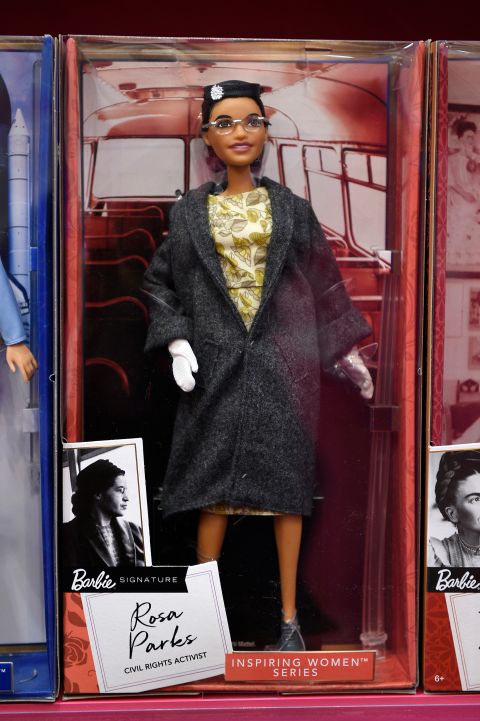

Irgendwann landet sie zwischen Elsa und Einhorn im Kinderzimmer: eine dezent lächelnde Plastikfigur, eher leicht gebräunt als Schwarz, jede Strähne im zarten Haarknoten gebändigt. Es ist die US-Bürgerrechtlerin Rosa Parks als Barbie, individualisiert wird sie durch eine runde Brille, einen schlichten Hut ohne Krempe und eine Clutch – ein Ensemble im vornehm-durchgestylten Jackie-Kennedy-Look der frühen Sechziger. Sie trägt ein helles Blumenkleid, als sei sie gerade auf dem Weg zu einem Frühlingspicknick, darüber einen modisch weit geschnittenen dunkelgrauen Wollmantel. Die Hände stecken brav in weissen Handschuhen, die Füsse in makellosen Pumps. «Rosa Parks, Civil Rights Activist», steht in geschwungener Schrift auf der Verpackung, rechts das Logo der «Inspiring Women Series», links ein Schwarzweissfoto der «echten» Rosa Parks. An Armen und Beinen ist die Puppe auf dem Abbild eines grellroten Busses befestigt.

Die Puppe erinnert an den 1. Dezember 1955, als Rosa Parks sich weigerte, in einem Bus in Montgomery, Alabama, ihren Sitzplatz für einen weissen Fahrgast zu räumen. In den Südstaaten galt das Jim-Crow-Regime der Rassentrennung, das Schwarze Fahrgäste in die hinteren Reihen verbannte und sie rechtlich zu Passagier:innen zweiter Klasse degradierte. Rosa Parks wurde verhaftet, was mit zum Busboykott von Montgomery führte, in dessen Verlauf der junge Martin Luther King Jr. an die Spitze der Bürgerrechtsbewegung rückte. Über ein Jahr hinweg, vom 5. Dezember 1955 bis zum 20. Dezember 1956, wurden die Strassen der Stadt von den stillen Märschen Tausender Busverweiger:innen geprägt. Die «Mutter der Bürgerrechte» – wie Parks gemeinhin genannt wird – soll als Barbie nun Schwarzen Mädchen Mut machen, ein Vorbild sein, eine Ikone des zivilen Ungehorsams zum Anfassen – natürlich «voll beweglich für endlose Posierungsmöglichkeiten».

Hinter jeder Ikone eine Akte

Die Barbie des Spielzeugkonzerns Mattel ist womöglich die prägnanteste Chiffre einer längst etablierten popkulturellen Trivialisierung des Rosa-Parks-Mythos. Nach derselben Logik zirkulieren inzwischen verschiedenste Halloweenkostüme, mit denen sich die Geschichte des afroamerikanischen Emanzipationskampfs für eine Nacht wie eine Rolle überstreifen und ebenso schnell wieder ablegen lässt. Diese frivole Warenwelt knüpft nahtlos an eine offizielle Erinnerungskultur an, die ähnlich fetischisierend ist. Sie materialisiert sich in sakral aufgeladenen Exponaten: im Kleid, an dem die Näherin arbeitete, als sie verhaftet wurde, und das heute im Smithsonian National Museum of African American History and Culture hängt; im restaurierten Bus im Henry-Ford-Museum; in ihren Fingerabdrücken gar im Rosa-Parks-Museum am Ort ihrer Protestaktion in Montgomery.

Nur diese Fingerabdrücke entgehen der reduktiven, kindgerechten Aufbereitung: Eine düstere Note haftet ihnen an, die sich jeder Domestizierung verweigert. In ihnen überdauert die Macht der Polizei über Schwarze Leben – und die Erinnerung daran, dass hinter jeder Bürgerrechtsikone auch eine Akte liegt, die Spur einer unheimlichen, oft tödlichen Nähe zur staatlichen Gewalt.

Statt diese in Vitrinen isolierte, aus dem Kontext Schwarzer Rebellion gelöste Kultfigur immer weiter zu reproduzieren, lohnt es, ein Gegenbild zu entwerfen, das die Infrastruktur des Protests sichtbar macht: die Netzwerke und Organisationen, in denen Parks verankert war und ohne die ihr scheinbar «einsamer» Akt nie diese Wirkung entfaltet hätte. Angela Davis hat immer wieder betont, dass Befreiung nicht aus der Heroisierung Einzelner erwächst, sondern aus kollektiven Bewegungen. Tatsächlich arbeitete die 42-jährige Parks lange vor jenem Dezemberabend als Sekretärin des örtlichen Bürgerrechtsverbands, sie dokumentierte Fälle rassistischer Gewalt, insbesondere sexuelle Übergriffe auf Schwarze Frauen, und war Teil eines dichten Netzes von Aktivistinnen wie Jo Ann Robinson und dem Women’s Political Council. Andere Frauen – etwa Claudette Colvin oder Mary Louise Smith – hatten sich bereits zuvor geweigert, ihren Platz im Bus zu räumen, und damit den Boden für Parks’ ikonischen Akt bereitet.

Wie es trotzdem zu dieser ehrfürchtigen Einzelverehrung kommen konnte, zeigt ausgerechnet die hübsche Barbie: Parks’ eigene Schönheit, die ruhige Würde ihres Auftretens und die leicht wiedererkennbare Aura ihrer Fotografien prädestinieren sie für eine ästhetisierte Erinnerungspolitik, die als Feigenblatt für Symbolpolitik dient – damals wie heute. In der Ikonisierung von Parks treten dieselben beschönigenden Mechanismen zutage wie in vielen Erzählungen über Rassismus, die sich um ein erträgliches Mass an Gewalt herum arrangieren.

Anders als Martin Luther King Jr. oder Malcolm X steht Parks – so eine Bemerkung Toni Morrisons – für das schweigende, fotogene Gesicht der Unterdrückung. Für die zurückhaltende Frau, die ihren Blick nachdenklich aus dem Busfenster richtet, statt ihre Forderungen konfrontativ über Mikrofone in die Öffentlichkeit zu tragen. Erniedrigt durch ihre Verhaftung, gewiss, doch nicht wie der vierzehnjährige Emmett Till brutal gefoltert, entstellt und gelyncht, eignet sich Rosa Parks als sanftes «Empowerment»-Label. Ihr versöhnliches Gesicht übertüncht die rabiate Gewalt, die Schwarzen im Kampf für Bürgerrechte entgegenschlug: die Hunde, die in Birmingham auf Demonstrierende gehetzt wurden, die Schläge auf der Edmund-Pettus-Brücke in Selma. In diesem Modus ist Popfeminismus nichts weiter als Tapete, ein gefälliges Muster, das sich über die Geschichte polizeilicher Repression legt, ohne sie wirklich zu berühren.

Reliquien der heiligen Rosa

Es hat ohne Frage etwas zutiefst Bewegendes, wenn wir unseren Blick auf eine einzelne Person richten, die eine heroische Geste vollzieht. Das berühmte Foto der jungen Schwarzen Frau im Sommerkleid, die 2020 bei einer Black-Lives-Matter-Demonstration einer Reihe von Bereitschaftspolizisten gegenübersteht, trägt dieselbe einsame, konzentrierte Courage in sich wie der «Tank Man» im Angesicht der chinesischen Panzer auf dem Tiananmen-Platz 1989. Aber kein Einzelporträt, so eindringlich es auch sein mag, bewirkt aus sich heraus eine historische Veränderung. Die Strukturen der Ausgrenzung, die Rosa Parks angefochten hat, sind längst noch nicht Geschichte. Der öffentliche Nahverkehr ist für Schwarze weder in den USA noch in Europa sicher, wie Polizeischüsse auf Bahnsteigen und bei Verkehrskontrollen immer wieder zeigen. Vielleicht suchen wir – wohlwollend formuliert – Trost in einer weichgezeichneten, uns allen wohlgesinnten Mutterfigur, weil es so schwer auszuhalten ist, an die Mütter zu denken, die ein Polizeistaat kinderlos zurücklässt.

Es ist nur folgerichtig, dass auch das Haus von Rosa Parks zur Ikone geworden ist. Das unscheinbare Holzhaus, in dem sie in Detroit zeitweise lebte und das abgerissen werden sollte, wurde 2017 vom Künstler Ryan Mendoza abgebaut, über den Atlantik verschifft und in Berlin-Wedding wiederaufgebaut. Die Reliquien der heiligen Rosa sind damit auch im europäischen Kunstbetrieb angekommen. Inzwischen tragen Schulen, Strassen und Plätze ihren Namen, in Berlin, Darmstadt oder Paris.

Doch die blosse namensstiftende Anrufung bleibt hohl, solange sich an den realen Verhältnissen für Schwarze Menschen so wenig ändert. 1996 verlieh ausgerechnet Bill Clinton, der mit seinem Law-and-Order-Kurs die Masseninhaftierung afroamerikanischer Männer massgeblich vorantrieb, Rosa Parks die Presidential Medal of Freedom. Solche sorgfältig kuratierten Aushängeschilder bemänteln eine Politik, die rassistische Ungleichheiten im Strafrecht, auf dem Arbeitsmarkt und bei der Verteilung von Wohlstand ungerührt fortsetzt.

Als Aktivist:innen in Zürich 2020, auf dem Höhepunkt der Black-Lives-Matter-Bewegung, den Escher-Wyss-Platz, benannt nach einem Profiteur des Sklav:innenhandels, provisorisch in «Rosa-Parks-Platz» umtauften, richtete sich ihr Protest gegen die Einschreibung kolonialer und rassistischer Hierarchien ins Stadtbild. Damit aber stellt sich die Frage, warum dieser Ort nicht etwa nach Mike Ben Peter benannt werden sollte, der in der Schweiz von der Polizei getötet wurde. Nicht, dass dadurch Polizeigewalt spürbar gebremst würde. Aber es würde das Gedenken an ein tödliches Verbrechen binden, das der Staat am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen würde – während die Rosa-Parks-Puppe auf dem Nachttisch unberührt im Wohlfühlprotest verharrt.