Feministisches Zentrum: Der Exit des Patriarchats

Für Fairness, Freiheit und Feminismus: Zu Besuch im Zürcher Streikhaus, das vor einer ungewissen Zukunft steht.

Im grossen Raum im Erdgeschoss stehen schon Stühle für die Lesung am Abend bereit. Überall an den Wänden hängen bunte Flyer und Plakate. Eine Tür, über der ein Exit Schild hängt, führt zum Balkon. Jemand hat den Schriftzug auf dem Schild mit Edding zu «Exit Partiarchat» geändert.

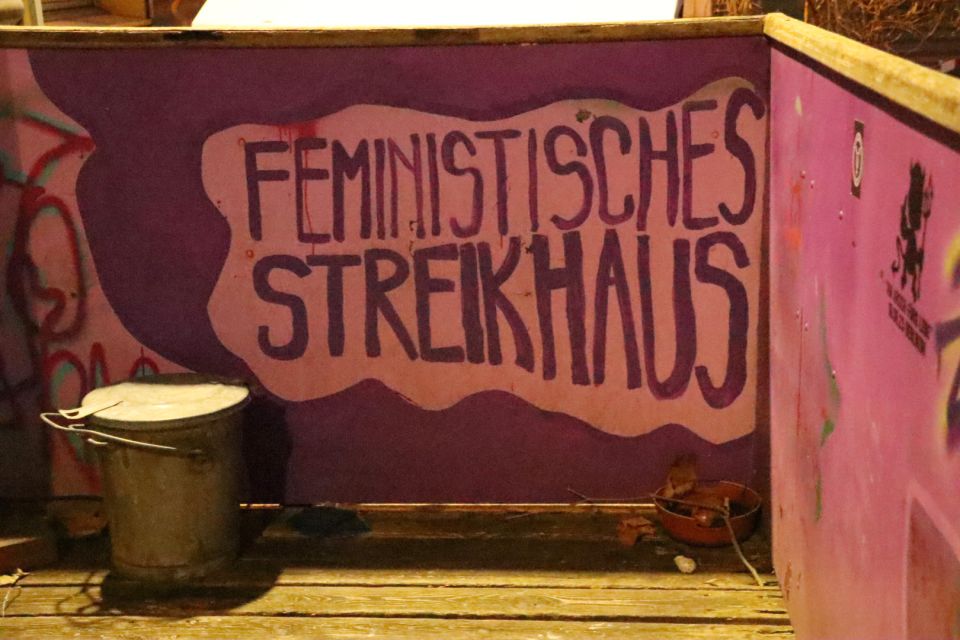

Das feministische Streikhaus ist ein buntes Haus an der Limmat mit vielseitig nutzbaren Räumen. 2019 ist das ehemalige Quartierhaus des Zürcher Kreis 5 zum «Streiki» geworden. Viele FLINTA-Personen sind hier aktiv. Selbstverteidigungskurse und Voguing, eine Bibliothek sowie ein Gratisladen sind nur einige der Angebote, die es dort gibt. Seit Kurzem werden im Streikhaus sogar Tattoos und Zahnsteine gemacht. Dies soll dazu beitragen, dass das Haus nebst den politischen Aktionen auch einfach als Treffpunkt genutzt werden kann.

«Für mich ist das Streikhaus eine Art politisches Gemeinschaftszentrum, das wichtig für die feministische Community ist», sagt Annabel*, die fast seit Beginn dabei ist. Die 27-Jährige ist mit etwa zwölf anderen Personen in der Koordinationsgruppe, die für die Verwaltung und die Administration zuständig ist. Im Moment sind jedoch nur fünf oder sechs von ihnen aktiv.

Znacht für zehn Franken

Jeden Freitagabend findet im Haus ein Soliznacht statt: An diesem Abend können alle für einen Richtpreis von zehn Franken ein leckeres Abendessen geniessen. Dieses wird von geflüchteten Frauen zubereitet, an die auch die Einnahmen des Abends gehen. So bietet das Streikhaus eine Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Wie viele Leute an diese Abende kommen, ist immer unterschiedlich. «Manchmal kommen nur drei und manchmal dreissig Leute», sagt Annabel. An diesem Tag, einem Dienstag, ist es eher ruhig, nur wenige Leute bereiten die Lesung vor.

Auf die Frage, wie die Beziehung mit der Nachbar:innenschaft sei, antwortet Annabel, die Beziehung sei zwar gut, aber sie seien nicht so gut verankert. Ausserdem kommen viele Leute beispielsweise zum Soliznacht von weit her und nicht unbedingt aus der Nachbar:innenschaft. Mit Flyeraktionen könnte man sich in der Umgebung mehr vernetzen, das sei aber viel Arbeit, so die Aktivistin.

Im Ordner «Fiese Mails»

Das Streikhaus sei vielen Leuten unbekannt, befürchtet Annabel. Dies ist womöglich auch der Grund, weshalb die Aktivist:innen wenig Hass erfahren; anders als etwa am Rand von Demonstrationen, bei denen manchmal Leute ihren Antifeminismus durch Beschimpfungen deutlich machen. Nur hin und wieder bekommt das Streiki Hassnachrichten, die dann im Ordner «Fiese Mails» landen.

Ursprünglich sollte das Streikhaus dieses Jahr abgerissen werden, voraussichtlich wird dies aber erst 2026 der Fall sein. Womöglich dauert es sogar noch länger. Diese Ungewissheit sei schwierig, sagt Annabel. Denn: Wieviel mag man in einen Ort investieren, von dem man weiss, dass es ihn in wenigen Jahren nicht mehr gibt?

Im Streikhaus finden häufig Veranstaltungen statt. An diesem Abend gibt es eine Lesung zum Buch «Niemals aus Liebe» von Natalia Widla und Miriam Suter. Der Raum ist gefüllt, die letzten Besucher:innen drängen sich gerade noch durch die Tür. Das Buch beschäftigt sich mit der Frage, weshalb Männer zu Tätern von sexualisierter Gewalt und Femiziden werden. Es wurden explizit cis Männer eingeladen, um diese auf das Thema aufmerksam zu machen. Das Streiki bietet die Möglichkeit, solch wichtigen Themen Raum zu geben.

*Name geändert