Große Pläne mit der Wüstensonne

Ein riesiges Solarkraftwerk soll Strom aus Tunesien nach Europa liefern – die lokale Bevölkerung hat nichts davon

Wir fahren durch die tunesische Sahara in der Region Kebili. Unser Ziel ist die Stadt Rjim Maatoug an der algerischen Grenze. Unterwegs überholen wir zahlreiche Tanklaster, es gibt viele Ölquellen in dieser Gegend, die wie eine Mondlandschaft wäre, wenn es nicht ab und zu ein paar Palmen gäbe.

Doch das schwarze Gold, das hier gefördert wird, könnte schon bald durch grüne Energie ersetzt werden: Das tunesisch-britische Unternehmen TuNur will auf dem einst von Nomaden genutzten Gemeinschaftsland eine der weltweit größten Solarthermie-Anlagen bauen.

„Wind- und Sonnenenergie sind unerschöpflich; Tunesien hat beides im Überfluss“, erklärt das Unternehmen, das künftig 4,5 Gigawattstunden Strom nach Italien, Frankreich und Malta exportieren möchte. Manche Experten halten das Megaprojekt für unrealistisch. Aber die aktuellen Entwicklungen auf dem europäischen Energiemarkt könnten es doch noch profitabel machen.

Als im Februar 2022 der Krieg in der Ukraine begann, mussten sich die europäischen Staaten plötzlich umorientieren. Dank seiner Nähe und seines großen Ressourcenreichtums rückte der südliche Mittelmeerraum immer stärker ins Blickfeld.

Länder wie Marokko, Ägypten und Saudi-Arabien konkurrieren um die Rolle als künftige Energiedrehscheibe. Und wenn die Europäer heute Algerien hofieren, dann nicht nur wegen seiner Erdgasreserven. Auf die anhaltend hohen Ölpreise und die zunehmenden Versorgungsprobleme haben sie pragmatisch reagiert, indem sie versuchen, den Übergang zu den kostengünstigeren erneuerbaren Energien durch die Auslagerung von Stromerzeugungskapazitäten zu beschleunigen. Eine zentrale Rolle in dieser Strategie spielen die nordafrikanischen Nachbarn mit einem Solarpotenzial, das zu den größten der Welt gehört.

„Afrika wird sicher Europas wichtigster Partner bei der Entwicklung erneuerbarer Energien sein“, prophezeite im Januar 2023 der EU-Kommissar für Klimapolitik, Frans Timmermans, in Abu Dhabi vor dem Forum der Internationalen Organisation für erneuerbare Energien (Irena). Bereits 2019 hat die EU mit dem Europäischen Green Deal das Ziel vorgegeben, den Kontinent bis 2050 klimaneutral zu machen. Der in Brüssel für den Green Deal zuständige Maroš Šefčovič kündigte Anfang Dezember 2024 Investitionen von mehr als 20 Milliarden US-Dollar an, die in die Africa-EU Green Energy Initiative (Aegei) fließen sollen.

In Tunesien kann man sehen, wie diese ehrgeizigen Pläne langsam Realität werden. Am 16. Juli 2023 unterzeichnete die Regierung eine Absichtserklärung über eine strategische globale Partnerschaft mit der EU. Die sieht vor allem – neben der Einwanderungskontrolle – Investitionen in die erneuerbaren Energien vor: „Ziel ist es, die Versorgungssicherheit zu verbessern sowie unseren Bürgern und Unternehmen saubere Energie zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen“, erklärte damals die EU-Kommissionspräsidentin, betonte zugleich aber auch den Nutzen für die Partnerländer, zum Beispiel die Schaffung „guter Arbeitsplätze vor Ort“.

Von der Leyen behauptete, die Partnerschaft sei im Interesse beider Seiten. Doch die gepriesene Vereinbarung bezog sich ausdrücklich auf ein Projekt, das vor allem den Europäern zugutekommen dürfte: das Unterseekabel Elmed mit einer Kapazität von 600 Megawatt, das die Verbindung des tunesischen Stromnetzes mit dem italienischen herstellt. Eine ähnliche Verbindung würde Italien gern auch mit Libyen realisieren.

Solche Megaprojekte betreffen natürlich auch die lokale Bevölkerung und die Ressourcen vor Ort. Heute stammen nur 3 Prozent des tunesischen Stroms aus erneuerbaren Quellen; damit liegt die für 2030 angestrebte Quote von 35 Prozent in weiter Ferne. Auch aufgrund einer tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise hat Tunesien große Mühe, seine eigenen Klimaziele zu erreichen.

3800 Kilometer Unterseekabel nach England

Die ausländischen Investoren wollen den Strom allerdings größtenteils nach Norden exportieren. Die Spiegelfelder der Solarkraftwerke stehen somit nicht nur für grünen Strom, sondern auch für die Extraktionsgier der EU-Länder, die sich auf die Ressourcen ihrer Nachbarn richtet. Das Muster ist ähnlich wie beim Export fossiler Brennstoffe – nur eben in Grün.

Für den Export „sauberer“ Energie vom Süden in den Norden werden seit Jahren zahlreiche transmediterrane Kabelverbindungen projektiert. Das britische Unternehmen Xlinks will in Marokko ein Solarkraftwerk mit einer Leistung von 10,5 Gigawattstunden erstellen und bis 2029 das weltweit längste Unterseekabel (3800 Kilometer) zwischen Marokko und Großbritannien verlegen. Damit will man 7 Millionen britische Haushalte versorgen und 8 Prozent des britischen Strombedarfs decken. Ägypten hat bereits mit der Verlegung eines Unterseekabels nach Zypern und Griechenland begonnen. Und Algerien plant, über ein ähnliches Kabel sauberen Strom nach Italien und in andere Teile Europas zu liefern.

Allerdings hat bisher nur das Elmed-Projekt von offizieller Seite grünes Licht bekommen. Das Unterseekabel zwischen dem tunesischen Kap Bon und dem sizilianischen Partanna soll bis 2028 die Stromnetze beiden Länder verknüpfen. In den tunesischen Medien wird es als „Jahrhundertprojekt“ gefeiert. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni spricht von einem „neuen Energiekorridor zwischen Afrika und Europa, der zur Sicherheit der Energieversorgung beiträgt und den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen erhöht“.

Die Weltbank hat im Juni 2023 eine erste Finanzierungstranche in Höhe von 268 Millionen US-Dollar bewilligt. Im August 2023 unterzeichneten der italienische Stromnetzbetreiber Terna und der tunesische Strom- und Gasversorger Steg eine Vereinbarung über EU-Beihilfen in Höhe von 307 Millionen Euro. Damit ist Elmed, wie die EU-Energiekommissarin Kadri Simson erklärt hat, das erste von einem Mitgliedstaat und einem Drittland entwickelte Infrastrukturprojekt, das Finanzmittel im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ erhalten hat.

Während das Stromverbundprojekt mit Italien rasch voranschreitet, gibt es freilich noch immer zu wenig Solar- und Windkraftanlagen, um das tunesische Stromnetz zu versorgen, das hauptsächlich von algerischem Erdgas abhängig ist. Anders als die Nachbarstaaten Algerien und Libyen kann Tunesien nicht mit Gewinnen aus dem Erdöl- und Erdgasgeschäft rechnen. Stattdessen setzt das Land auf den Export erneuerbarer Energien, um eine Vorreiterrolle bei der Energiewende anzustreben und konstante Devisenzuflüsse zu sichern.

Dieses ehrgeizige Ziel soll mittels eines Solarkraftwerks erreicht werden, das von dem seit 2012 tätigen Unternehmen TuNur gebaut wird. Hinter dem Namen verbergen sich einige prominente Investoren aus der Londoner City, die lebhaftes Interesse an lukrativen grünen Projekten entwickelt haben. Der Geschäftsführer von TuNur ist der britische Investmentbanker Kevin Sara, der bereits mehrere Investmentfonds im Vereinigten Königreich betreibt. Sara ist zugleich CEO des Solaranlagenentwicklers Nur Energie, der – zusammen mit tunesischen Investoren und der maltesischen Zammit-Gruppe – an TuNur beteiligt ist.

Noch existiert die Anlage nur auf dem Papier. TuNur hat aber von Tunis bis Brüssel fleißig Lobbyarbeit betrieben, um in die Gänge zu kommen. Das Unternehmen hat wesentlich dazu beigetragen, ein günstiges rechtliches Umfeld für den Export von erneuerbaren Energien nach Europa zu schaffen. Seit 2020 steht es im Transparenzregister der Europäischen Kommission, das Organisationen erfasst, die Einfluss auf die EU-Gesetzgebung und -Politik zu nehmen versuchen.

Immenser Wasserverbrauch

TuNur interessiert sich offenbar besonders für den Green Deal der EU und den Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber (Entso-E), der etwa 40 Unternehmen aus 36 Ländern vertritt. „Wenn die saubere Energie aus Tunesien wettbewerbsfähig sein soll, muss die Regierung mit uns zusammenarbeiten“, sagt Ali Kanzari, Chefberater von TuNur in Tunesien und Präsident der tunesischen Gewerkschaftskammer für die Photovoltaikindustrie (CSPT). Laut Kanzare verhandelt sein Unternehmen bereits mit Stromversorgern in Italien und Frankreich.

Auch in Tunesien hat sich TuNur bemüht, den politischen Entscheidungsprozess zu beeinflussen. Ein Bericht der tunesischen Beobachtungsstelle für Wirtschaft (TOE) sieht das Unternehmen als „starke Lobby“, die erreichen will, dass Exportbestimmungen in das Gesetz über erneuerbare Energien aufgenommen werden. Um exportieren zu können, brauchten die Privatunternehmen Zugang zum Stromerzeugungs- und -verteilungsnetz, das lange vom hoch verschuldeten Staatsmonopolisten Steg betrieben wurde.

Doch das 2015 verabschiedete und 2019 novellierte Gesetz über die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien hat den tunesischen Strommarkt trotz heftigen Widerstands von Arbeitnehmerseite liberalisiert. Allerdings weigerten sich die bei der Steg beschäftigten Gewerkschaftsmitglieder, die erste private Photovoltaikanlage des Landes an das nationale Netz anzuschließen; auch alle Alternativstrom-Projekte, die das Energieministerium bereits genehmigt hatte, wurden bis Ende 2022 blockiert.

Heute wird dieses erste Photovoltaikprojekt in Tataouine im Süden Tunesiens vom italienischen Erdölmulti Eni zusammen mit der staatlichen tunesischen Ölgesellschaft Etap betrieben; an seiner Finanzierung war auch die französische Entwicklungsagentur (AFD) beteiligt. Doch die Gewerkschaften fordern immer noch, dass die Regierung das auf Druck der Unternehmen verabschiedete Gesetz aufhebt. „Wir sind nicht gegen erneuerbare Energien“, erklärt der Gewerkschafter Ramzi Khlifi, „aber wir fordern, dass Strom ein öffentliches Gut bleibt, dass diese Energie also weiterhin für die tunesische Bevölkerung verfügbar ist.“

Trotz der Spannungen zwischen der Steg, den tunesischen Behörden und anderen Firmen gelang es TuNur, sich 2019 mit dem Bau einer kleinen Photovoltaikanlage in Gabès auf dem nationalen Energiemarkt zu etablieren. Im August 2022 kündigte das Unternehmen eine Erstinvestition von 1,6 Milliarden US-Dollar für sein Flaggschiffprojekt an.

Im Büro des TuNur-Beraters Ali Kanzari in Tunis hängt eine Mittelmeerkarte mit sämtlichen Kabelverbindungen, die in verschiedenen Farben eingezeichnet sind. „Tunesiens Handelsbeziehungen mit Europa sind von strategischer Bedeutung und sollten sich nicht auf Datteln und Olivenöl beschränken“, meint Kanzari. „Das Land ist in der Lage, die steigende Nachfrage Europas nach grüner Energie zu bedienen. Es ist eine Frage des politischen Willens.“

TuNur hat bereits 2018 einen Pachtvorvertrag für eine 45 000 Hektar große Parzelle zwischen Rjim Maatoug und El Faouar abgeschlossen, berichtet Kanzari. Die Vereinbarung mit dem Rat für kollektive Landbewirtschaftung von El Ghrib – dem Stamm, dem das Land gehört – erfolgte allerdings, ohne die Ausschreibung des Energieministeriums für eine Exportkonzession abzuwarten, die eigentlich für die Genehmigung von Erneuerbare-Energie-Projekten erforderlich ist. Auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgte nicht. Nach der Planung soll der Solarpark eine Fläche von 25 000 Hektar haben, viermal so groß wie Manhattan.

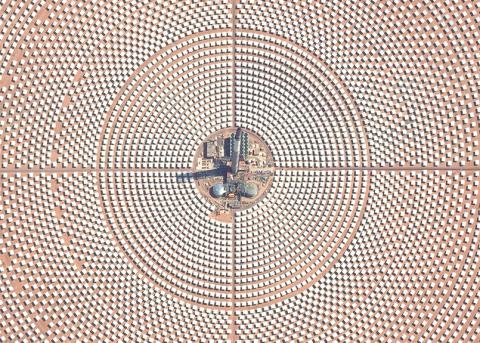

Tunesien ist nicht das erste nordafrikanische Land, das zum Exporteur von Solarstrom auserkoren ist. Vorbild für das TuNur-Projekt ist das Megakraftwerk Noor (Licht) – im Südosten Marokkos nahe der Stadt Ouarzazate. In einer zerfurchten Landschaft sind 3000 Hektar Fläche von Solarpanels überzogen; aus diesem Spiegelmeer ragt der 250 Meter hohe Kollektorturm in die Höhe, der an klaren Tagen von der Stadt aus zu sehen ist.

Die im Februar 2016 von König Mohammed VI. eingeweihte Anlage ist bis heute das größte Solarthermie-Kraftwerk der Welt. Es ist das Aushängeschild einer staatlichen Politik, die auf den Ausbau erneuerbarer Energie setzt. Das Königreich vermeldet stolz, dass es 37 Prozent seines Strombedarfs aus erneuerbaren Energien deckt – weit mehr als viele europäische Länder.

„Der Hintergrund, vor dem sich Marokko für den Ausbau erneuerbarer Energien entschieden hat, war ähnlich wie heute“, erklärt Jamal Saddoq von der Organisation Attac Maroc in Ouarzazate. Obwohl damals – im Vorfeld der Weltfinanzkrise von 2008 – die Ölpreise steil in die Höhe gingen, hat sich Saddoq – als einer von wenigen – gegen eine Politik des Extraktivismus ausgesprochen. Inzwischen hat das Land die Weichen in Richtung „100 Prozent Ökostrom“ gestellt. Mit dem langfristigen Ziel, diese im Überfluss verfügbare Ressource zu exportieren.

Das riesige Kraftwerk in Ouarzazate, betrieben von der marokkanischen Agentur für nachhaltige Energie (Masen) und vom saudischen Unternehmen ACWA Power, wurde bei seiner Eröffnung mit Lob überschüttet. Das hat sich inzwischen geändert. Wie der französische Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrat (Cese) analysiert hat, belasten die exorbitanten Energiepreise, die das saudische Unternehmen der marokkanischen Seite diktiert, den Staatshaushalt mit 80 Millionen US-Dollar. Und gegen Masen selbst wird wegen Misswirtschaft ermittelt.

In der Kritik steht die Anlage auch wegen des Einsatzes wasserintensiver Technologien – inmitten einer Region, die permanent mit Wassermangel zu tun hat. Seit 2017 kommt es immer wieder zu Protesten der lokalen Bevölkerung, weil große Wassermengen für staatlich geförderte Agrar-, Bergbau- und Energieprojekte abgezweigt werden. „Auch für das Noor-Kraftwerk“, sagt Saddoq. Er geißelt den „Top-down-Extraktivismus“ des Projekts, von dem die Bevölkerung Südostmarokkos, entgegen den Versprechungen, „überhaupt nicht profitiert hat“.

Im Gegenteil: Wie Landwirte und Einwohner berichten, wird das Wasser immer knapper. Der El-Mansour-Eddahbi-Stausee, der das gesamte Draa-Tal mit Wasser versorgt, wird intensiv für die Wartung der Solarspiegel genutzt, und für Klimaanlagen, die in dieser Wüstenregion unentbehrlich sind.

Der See ist die wichtigste Trinkwasser- und Bewässerungsquelle der Region, aber derzeit nur zu 12 Prozent gefüllt. „Wir stehen hier kurz vor dem Kollaps. Unser gesamtes Wasser wird zur Versorgung des Solarkraftwerks in den Stausee geleitet“, klagt Youssef N., ein Bauer aus dem Dorf Souk Lakhmis im Dades-Tal. Die ganze Region am Fuß des Hohen Atlas ist für ihren Rosenanbau bekannt; doch heute sind hier viele Wasserläufe ausgetrocknet.

Die vor dem Kraftwerksbau angefertigte Umweltverträglichkeitsstudie hatte einen jährlichen Wasserverbrauch von sechs Millionen Kubikmetern prognostiziert. Heute sei es unmöglich, offizielle Statistiken über den tatsächlichen Verbrauch zu erhalten, erzählt die Ethnologin Karen Rignall von der Universität von Kentucky, die über die Energiewende in ländlichen Gebieten forscht. Ein Mitarbeiter der für die Wartung des Staudamms zuständigen Agrarverwaltung von Ouarzazate hat ihr gestanden, dass das Noor-Kraftwerk keine Informationen über seinen Wasserverbrauch weitergibt. Rignall schätzt, dass der Verbrauch deutlich höher ist als prognostiziert.

Die Anlage, die TuNur in der tunesischen Wüste bauen will, wird neunmal größer sein als Noor. Auch hier ist das hydrologische System unter Stress. Nach Angaben von Nakhla, einem Verein zur Unterstützung der Landwirte in Kebili, verbraucht die Region zu viele Ressourcen. Angesichts der Umweltschäden, die das Kraftwerk in Marokko verursacht hat, kann man sich vorstellen, was das TuNur-Projekt für den Süden Tunesiens bedeuten könnte.

Bereits im 19. Jahrhundert träumten die europäischen Kolonialmächte davon, die Sonne der Sahara zu bändigen. „Die Idee war, dieses sogenannte Ödland in den Wachstums- und Industrialisierungsprozess der Kolonialmächte zu integrieren“, erklärt Paul Bouet, der als Wissenschaftler an der ETH Zürich auf die Nutzung der Solarenergie spezialisiert ist.

In der französischen Propaganda der 1870er Jahre, zu Beginn der Dritten Republik, wurde die „Eroberung der Sonne“ zum Symbol der Modernität verklärt. Und dieser Mythos verblasste nie: Der Traum, die Menschheit durch die Nutzung des Sonnenlichts von ihren Zwängen zu befreien, hat die Fantasie der Menschen weiter beherrscht. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte der überaus produktive Erfinder Augustin Mouchot eine Serie von Dampfmaschinen, die mit konzentriertem Sonnenlicht betrieben wurden.1 Er war einer der Ersten, der die Energie der nordafrikanischen Sonne für die industrielle Expansion Europas nutzen wollte.

„In diesen Ländern bleibt der Himmel monatelang klar, sodass sich das Sonnenlicht täglich 10 bis 12 Stunden lang einfangen lässt – und was für ein Licht das ist!“, schrieb Mouchot. 1877 erhielt er staatliche Mittel, um in Begleitung von Militärs und Industriellen in die algerische Wüste zu reisen und dort Versuche durchzuführen. „Das Ziel bestand zweifellos darin, die solaren Ressourcen der Sahara für die Bedürfnisse der europäischen Imperien zu nutzen“, sagt Bouet.

Die Begeisterung für Mouchots Solarutopie war jedoch nur von kurzer Dauer. Weil die Kohle – zu jener Zeit die wichtigste Energiequelle Europas – schlicht zu billig war, musste der Erfinder seine Forschungen aufgeben. Dennoch hat die Idee der Solarenergienutzung überlebt und wurde im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer wieder aufgegriffen.

Imperialer Traum von der Eroberung der Sonne

Auf EU-Ebene kam die Solarenergiegewinnung in der Sahara 2009 erneut auf die Tagesordnung. Im Rahmen der Suche nach Alternativen zu den fossilen Brennstoffen entwickelte der deutsche Physiker Gerhard Knies das sogenannte Desertec-Projekt. Das viel beachtete und kräftig propagierte Vorhaben sah den Aufbau eines Netzwerks von Solarthermie-Kraftwerken in Nordafrika und im Nahen Osten vor.

Unterstützt wurde das Projekt durch ein Konsortium privatwirtschaftlicher Akteure aus Deutschland, dem unter anderem die Deutsche Bank, Eon und Siemens angehörten. Aber auch die Weltbank und die französische Entwicklungsagentur (AFD) gaben ihren Segen.

Die Vision war auch hier, Solarkraftwerke über Hochspannungskabel auf dem Grund des Mittelmeers mit Europa zu verbinden. Bis 2050 sollten auf diese Weise 15 Prozent des europäischen Strombedarfs bedient werden, was für die kontinentaleuropäischen Volkswirtschaften ein Wachstum „im Einklang mit der Umwelt“ ermöglichen würde. Dieses sogenannte Desertec-Projekt, zunächst als die „großartigste Idee des 21. Jahrhunderts“ inseriert, musste allerdings 2012 wegen interner Konflikte und mangelnder Finanzmittel aufgegeben werden.

In den 1950er Jahren hatte schon ein anderer die Idee entwickelt, dass man die „unproduktiven Wüste“ nutzbar machen müsse: Habib Bourguiba, Tunesiens erster Präsident nach der Unabhängigkeit. Tatsächlich aber waren diese Gebiete, wie der Agrarwissenschaftler Aymen Amayed erklärt, „für die lokale Bevölkerung sehr produktiv“, weil sie für die Viehzucht genutzt wurden. Dennoch begann das Bourguiba-Regime gleich nach der Unabhängigkeit des Landes eine breit angelegte Landenteignungskampagne, die bis heute andauert.

Auf Druck der internationalen Finanzinstitutionen wurde das verstaatlichte Land später zumeist an große exportorientierte Privatunternehmen verkauft. Im Zuge der noch immer laufenden Verhandlungen über einen Hilfskredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) beschloss das tunesische Landwirtschaftsministerium, die auf 66 Prozent festgelegte Begrenzung des Anteils ausländischer Eigner an Agrarbetrieben aufzuheben. Damit können auch nichttunesische Unternehmen Landeigentum erwerben. Erklärtes Ziel dieser Maßnahme war die Investitionsförderung.

Ein weiteres Gesetzt vom Oktober 2022 gibt den tunesischen Behörden das Recht, jede Liegenschaft zu enteignen, wenn dies Projekte „von öffentlichem Interesse“ ermöglicht. „Die Regierung hat entvölkerte Gebiete geschaffen, die für künftige Großprojekte mit höherem Gewinnpotenzial reserviert waren“, sagt Amayed. „Heute füllen die Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energie die geschaffene Leere aus.“

Offiziell hat sich der tunesische Staat verpflichtet, „vernachlässigte“ Gebiete im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu revitalisieren. So verspricht etwa TuNur, in der Region Kebili – wo viele Leute an Auswanderung nach Europa denken – mehr als 20 000 direkte und indirekte Arbeitsplätze zu schaffen. Ähnliche Zusagen gab es schon im Gouvernement Tatouine, wo multinationale Unternehmen die Ölvorkommen ausbeuten. Doch der lokale Arbeitsmarkt wurde nicht belebt, weshalb die Organisation El Kamour, die junge Arbeitslose repräsentiert, seit 2017 regelmäßig Pipelines blockiert.

Nach einem Report des tunesischen Wirtschaftsinstituts TOE entstehen die meisten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit Megaprojekten „nur für die Bau- und Anlaufphase“. Es ist wie ein Déjà-vu: Auch in der Kolonialzeit sollte die Industrialisierung der einheimischen Bevölkerung zugutekommen und ihren Lebensstandard verbessern. Doch die Kolonialherren schafften die Ressourcen ins Mutterland.

Es liegt in der Natur der Sache, dass für ehrgeizige Projekte von Beginn an umfangreiche Finanzmittel vorhanden sein müssen. Doch „die meisten öffentlichen Einrichtungen in den Ländern südlich des Mittelmeers sind hoch verschuldet und kapitalschwach“, erklärt Benjamin Schütze, Politikwissenschaftler an der Universität Freiburg im Breisgau und Experte für erneuerbare Energien. „Deshalb kommen private Akteure zum Zuge, was bedeutet, dass die Gewinne privatisiert werden, während die öffentliche Hand die Kosten trägt.“

„Das ist Solarextraktivismus“, meint Paul Bouet, der für die wachsende Kritik an den Projekten großes Verständnis hat. Der Begriff „Extraktivismus“ zielt gewöhnlich auf die massiven Folgen, die der Abbau von Rohstoffen wie Metallen oder Öl und Gas für die lokale Bevölkerung und die Umwelt hat und von dem zuallererst die reichen Länder profitieren.

Das gilt aber auch für die Solarstromproduktion in Nordafrika, mit der Europa ein „Outsourcing“ seiner Energiewende betreibt. Damit drücken sich die Länder, die in der Vergangenheit die meisten Treibhausgase produziert haben, vor der Verantwortung für die aktuelle Klimakrise.

Wie Benjamin Schütze erklärt, lassen sich Megaprojekte mit zentralisierter Produktion leichter durchsetzen, wenn man es mit einem autoritären Regime zu tun hat, wie es heute etwa in Tunesien existiert. Denn in einem solchen System können sich die Projektgegner kaum zur Wehr setzen.

Damit ist der Umstieg auf die erneuerbaren Energien ein weiteres Beispiel dafür, wie eng Extraktivismus und Autoritarismus miteinander verknüpft sind. „Dieser Umstieg sollte von der Entwicklung demokratischerer und stärker dezentral organisierter Machtstrukturen begleitet sein“, meint Schütze. „Es ist gefährlich, auf einen schnellen Umstieg zu setzen, ohne das Regierungssystem zu berücksichtigen.“

1 Siehe Miguel Bonnefoy, „Moderner Prometheus“, LMd, September 2022.

Aus dem Englischen von Markus Greiß

Aïda Delpuech und Arianna Poletti sind Journalistinnen. Diese Recherche wurde vom Journalismfund Europe unterstützt.