80 Jahre UNO

Der Multilateralismus in der Krise

Derzeit sind weltweit 36 Staaten in 61 bewaffnete Konflikte verwickelt – die höchste Zahl seit 1945.1 Die internationalen Beziehungen erodieren, und die auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs errichteten völkerrechtlichen Institutionen zerbrechen unter dem Druck neuer multipler und interdependenter Entwicklungen.

Die UNO als Hüterin der internationalen Ordnung soll gemäß der Präambel ihrer Charta über die „Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts“ wachen. Sie erweist sich jedoch als unfähig, die Ausweitung der Kriege zu stoppen und der zunehmend enthemmten Gewalt, die sich an keinerlei Regeln hält, Einhalt zu gebieten.

Jüngste Beispiele für diese Missachtung des Völkerrechts sind mehrere Militäraktionen Israels und der USA: der israelische „12-Tage-Krieg“ gegen Iran (13.–24. Juni 2025), die Bombardierungen der Atomanlagen in Fordo, Isfahan und Natans durch die USA am 22. Juni, der israelische Luftangriff auf Katar am 9. September und die US-Attacken auf venezolanische Boote in der Karibik im Namen des Antidrogenkampfs (2. und 15. September). Am gravierendsten ist jedoch, dass die Vereinten Nationen außerstande sind, den russischen Angriff auf die Ukraine und den Völkermord in Gaza zu stoppen.

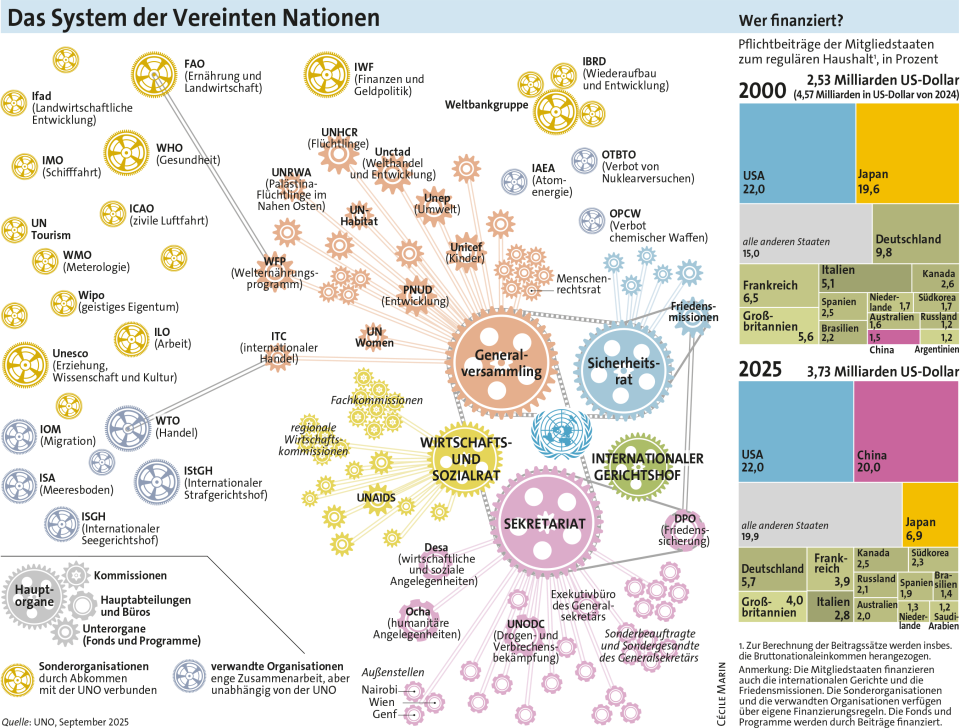

Organisationsstruktur und Finanzierung der UNO

Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus verfolgt US-Präsident Donald Trump die globale Strategie, die USA aus dem System ihrer bisherigen Bündnisse herauszulösen – auch aus der Nato, die sie 80 Jahre lang angeführt haben. Die liberale Weltordnung gilt Trump, wie er am 23. September vor der UNO offen erklärt hat, eher als Hindernis für die Handlungsfreiheit der USA, die Washington angesichts des Machtzuwachs von China, der Rückkehr Russlands auf die internationale Bühne und des Aufstiegs neuer Regionalmächte beansprucht.

Trump will nicht, dass sein Land weiterhin Ressourcen aufwendet, um den Weltpolizisten zu spielen. Er verweigert die vollen Beiträge zum UN-Haushalt und koppelt die USA sukzessive von UN-Unterorganisationen ab. So verfügte er bereits den Ausstieg aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem UN-Menschenrechtsrat (UNHCR) und der Unesco (Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur); zudem erklärte er den Ausstieg der USA aus dem von der UN-Klimakonferenz 2015 verabschiedeten Pariser Klimaabkommen.

Die Europäische Union wiederum mahnt zwar regelmäßig rechtsstaatliche Prinzipien an, legt aber doppelte Maßstäbe an: eine harte Linie gegen die russischen Invasoren der Ukraine, nicht aber, wenn es um Israels Handeln in Gaza geht. Bislang hat die EU nichts getan, um die Anordnungen des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) zu Palästina umzusetzen. Immerhin haben inzwischen 14 EU-Staaten (seit dem 22. September auch Frankreich) den palästinensischen Staat anerkannt.

Was die UNO betrifft, so hat die EU keine Ideen, geschweige denn einen Plan zur finanziellen Rettung der Weltorganisation entwickelt. Derweil verstärkt China seine Präsenz in der UNO und ihren Gremien, womit Peking seinen Großmachtstatus absichern und seinen internationalen Einfluss stärken will. China möchte sich als neuer Stabilitätsanker und Verteidiger des Multilateralismus darstellen, vor allem gegenüber seinen zahlreichen Partnern im Globalen Süden.

Bei dieser umfassenden Neuverteilung der Rollen macht auch Russland mit, ohne sich um Widersprüche zu scheren. Einerseits geißelt Moskau den französischen Interventionismus in Afrika und beteuert seine Treue zum friedlichen Multilateralismus, andererseits führt es einen Angriffskrieg gegen den ukrainischen Nachbarn. Aber auch viele Staaten des Globalen Südens sind bemüht, regionale Allianzen wie die überlappenden Bündnisse mit den Großmächten für sich zu nutzen.2

Als rechtlicher und politischer Rahmen, um zwischenstaatliche Beziehungen und Konflikte zu regeln, dienten die Vereinten Nationen seit ihrer Gründung als Spiegel und immer wieder auch als Bühne zwischenstaatlicher Konflikte. „Die UNO wurde nicht gegründet, um uns den Himmel zu bringen, sondern um uns vor der Hölle zu bewahren“, lautet ein Bonmot, das Henry Cabot Lodge, einem der ersten UN-Botschafter der USA, respektive Winston Churchill zugeschrieben wird.

80 Jahre lang bot die UNO einen Raum, um tausende Verträge und Programme zu entwerfen, in so verschiedenen Bereichen wie Kultur und Wissenschaft oder Arbeit oder Gesundheit. UN-Blauhelme wirkten an der Beilegung zahlreicher bewaffneter Konflikte mit; bis heute überwachen sie weiterhin potenzielle Konfliktzonen wie in Zypern, der Westsahara oder im Abyei-Gebiet an der Grenze zwischen Sudan und Südsudan.

Die aktuelle Krise des Multilateralismus – wie sie inzwischen allgemein genannt wird – wirft aber auch ein Schlaglicht auf bestimmte strukturelle Mängel der 1945 entworfenen Institutionen. Einer der gravierendsten ist, dass in allen Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit die internationalen Finanzinstitutionen (IFI) das Sagen haben, insbesondere die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF), die schon1944, vor Gründung der UNO etabliert wurden. Diese „Bretton-Woods-Institutionen“ stellten sicher, dass die Entwicklungsprogramme, die man den Ländern des Globalen Südens auferlegte, im Grunde von einem Klub reicher Länder entworfen und mit der Brutalität eines Schutzgelderpressers umgesetzt wurden. Demgegenüber konnte der Wirtschafts- und Sozialrat der UNO trotz allen Bemühens nie die Autorität über die IFI ausüben, die ihm die Charta eigentlich zuschreibt.

Bis heute bilden Weltbank und IWF ein Wirtschafts- und Finanzdirektorium, das sich allenfalls dazu bequemt, sein Vorgehen im Rahmen der 2015 verabschiedeten Ziele für nachhaltige Entwicklung mit der UNO abzustimmen. Parallel dazu ist ein Wildwuchs von bilateralen und multilateralen Freihandelsabkommen entstanden, auf die die UNO keinen Einfluss hatte.

In der internationalen Finanzkrise von 2008 war die Weltorganisation nicht präsent. Auch bei den Ressourcenkriegen, die der digitale Kapitalismus mit sich bringt, begnügt sie sich mit einer Zuschauerrolle. Was die globale Sicherheit betrifft, muss sie die Vorherrschaft von Militärbündnissen wie der Nato hinnehmen, und in Sachen Geopolitik konkurriert sie mit Institutionen wie der G7 und der G20.

Spiegelbild der globalen Machtverhältnisse

Die ungleiche Repräsentanz der Kontinente im Weltsicherheitsrat weckt zudem Zweifel an der Legitimität und Wirkungskraft seiner Entscheidungen. Mit seinen fünf ständigen Mitgliedern (China, USA, Frankreich, Großbritannien, Russland) ist das mächtigste UN-Organ ein Spiegelbild der Machtverteilung nach dem Zweiten Weltkrieg: Nur die großen fünf haben das berühmte Vetorecht, das die USA und Russland weit öfter als nötig missbrauchen.

Im Sicherheitsrat ist kein afrikanisches Land vertreten, denn 1945 war der Kontinent noch fast vollständig kolonisiert; aber auch kein lateinamerikanisches Land, obwohl etwa Mexiko an der Abfassung der UN-Charta mitwirkte und Brasilien damals wirtschaftlich wie diplomatisch schon erhebliches Gewicht besaß (siehe den Beitrag „Jenseits der Monroe-Doktrin“ von Giancarlo Summa).

Die Reform des Weltsicherheitsrats kommt nur im Schneckentempo voran, da sie von der Zustimmung der fünf ständigen Mitglieder abhängig ist. In diesem Jubiläumsjahr gewinnt immerhin die Idee, afrikanische Staaten in die Liste der ständigen Mitglieder aufzunehmen, immer breitere Zustimmung – solange sie kein Vetorecht erhalten.

Trotz dieses Repräsentationsdefizits sind die Länder des Globalen Südens weiterhin stark in der UNO engagiert. Sie profitieren von zahlreichen Entwicklungsprogrammen und können die Generalversammlung – in der sie die Mehrheit stellen, ohne über Druckmittel zu verfügen – als Tribüne zur Darlegung ihrer Probleme und Positionen nutzen.

Inmitten einer chaotischen, von brutaler Geopolitik geprägten Welt unterstützt die UN-Generalversammlung immerhin die Anerkennung Palästinas – verbunden mit einem Sitz als „Beobachterstaat“. Auch mahnt sie immer wieder die Einhaltung des Völkerrechts an und organisiert Konferenzen über globale ökologische Fragen wie die Umweltbelastung der Ozeane.

Doch all das kann die internationalen Kräfteverhältnisse nicht wirklich verändern. Die Großmächte setzen alle ihre Mittel ein, um die Abstimmungen in der Generalversammlung zu beeinflussen. Dabei können sie zuweilen so spektakulär scheitern wie 2017, als ein Atomwaffenverbotsvertrag gegen den Willen der Nuklearstaaten verabschiedet wurde. Auch die Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof zeugt vom Vertrauen der großen Länder des Globalen Südens in die multilateralen Institutionen und das Völkerrecht.

An Vorschlägen für die Reform der Vereinten Nationen herrscht kein Mangel, aber alles hängt vom gemeinsamen Vorgehen der Staaten und vom Engagement der Menschen ab. Doch auch bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen ist bislang kein Konsens zwischen den Ländern des Globalen Südens und den progressiveren Regierungen der westlichen Welt abzusehen. Es gibt also noch keine Vision oder Strategie, wie eine neue internationale Ordnung entstehen könnte, damit sich das Tor zur Hölle wieder schließt.

1 Siri Aas Rustad, „Conflict Trends. A Global Overview, 1946–2024“, PRIO Paper, Peace Research Institute Oslo (PRIO), 2025.

2 Siehe Pierre Hazan, „Im Zeichen des Multilateralismus“, LMd, September 2023.

Aus dem Französischen von Sabine Jainski

Anne-Cécile Robert und Christophe Ventura sind Redakteur:innen bei LMd, Paris.