Jenseits der Monroe-Doktrin

Die panamerikanischen Wurzeln des Multilateralismus

Vom 2. Oktober 1889 bis zum 19. April 1890 tagten Repräsentanten von 17 lateinamerikanischen Staaten und den USA in einem vierstöckigen Washingtoner Stadtpalais. Die Initiative zu diesem monatelangen diplomatischen Marathon, den man später zur ersten Panamerikanischen Konferenz erklärte, war vom damaligen US-Außenminister James G. Blaine ausgegangen.

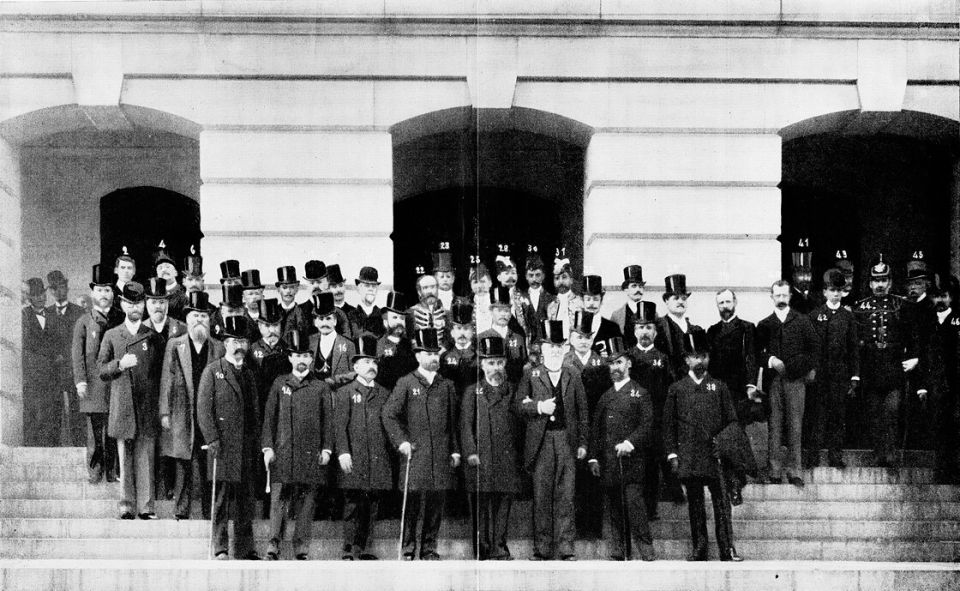

Eine der seltenen Fotografien aus jener Zeit zeigt eine illustre Versammlung auf der Eingangstreppe der imposanten Villa, die Mitte des 19. Jahrhunderts für den Washingtoner Bürgermeister Richard Wallach gebaut worden war. 46 Männer, sämtlich heller Hautfarbe, fast alle mit Voll-, Backen- oder Schnurrbart, manche in Paradeuniform, die meisten im Mantel mit schmalem Kragen und mit Zylinder. Diese Männerversammlung legte damals, ohne sich dessen bewusst zu sein, den Grundstein für das, was wir heute Multilateralismus nennen. Damit war sie die Keimzelle für die beiden wichtigsten internationalen Organisationen: den 1919 entstandenen Völkerbund und die 1945 gegründete UNO.

Ende des 19. Jahrhunderts waren die Vereinigten Staaten von Amerika noch nicht die heutige Weltmacht, wohl aber bereits eine kontinentale Großmacht. Mit der Einberufung der Konferenz verfolgte Washington die erklärte Absicht, die „westliche Hemisphäre“ – so die US-Terminologie für den gesamten Doppelkontinent – nach ihrem Sinne zu gestalten.

Nachdem die Folgen des Sezessionskriegs (1861–1865) überwunden waren, gingen die USA daran, ihre Vormachtstellung in Lateinamerika zu festigen und den Einfluss der Europäer auf dem Subkontinent zu eliminieren. Unter anderem wollten sie eine amerikanische Zoll- und Währungsunion und eine panamerikanische Bank gründen; ein Schiedsgericht sollte Konflikte zwischen Ländern der Region beilegen.

Der Vernichtungskriegs der Tripel-Allianz Brasilien, Argentinien und Uruguay gegen Paraguay (1864–1870) wie auch der Salpeterkrieg (1879–1884) zwischen Chile und Bolivien hatten tiefe Narben hinterlassen, die noch nicht verheilt waren. Der Widerstand mehrerer Delegationen – besonders der argentinischen und der chilenischen – brachte die Pläne des US-Außenministers am Ende zum Scheitern.

Dennoch hatte die Konferenz nachhaltige Folgen. Die Delegierten beschlossen, eine Internationale Union der amerikanischen Republiken mit Sitz in Washington zu gründen. Ein ständiges Sekretariat, finanziert von den USA, sollte die regionale Zusammenarbeit gewährleisten. Zudem beschlossen die Delegierten eine Reihe von Empfehlungen zu diversen Themen, von Hygienevorschriften über Auslieferungsprotokolle bis hin zur Entwicklung gemeinsamer Kommunikations- und Transportinfrastrukturen.

Am folgenreichsten war der Beschluss über weitere regelmäßige Treffen. Daraus entstand 1910 die Panamerikanischen Union, die 1948 von der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) abgelöst wurde. Eine Folge der ersten Konferenz von 1889/90 war auch die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PHAS), die 1902 als erste internationale Gesundheitsorganisation gegründet wurde. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), eine UN-Sonderorganisation, existiert erst seit 1948.

Die Panamerikanische Union steht für mehr als eine Namensänderung. Die USA sahen im Panamerikanismus zunächst lediglich eine Möglichkeit, ihre Kontrolle über Lateinamerika auszuweiten. Sprich eine aktualisierte Version der Monroe-Doktrin. Mit seinen 1823 formulierten Leitsätzen hatte Präsident James Monroe (1817–1825) Lateinamerika zum exklusiven Einflussbereich der USA erklärt und jede europäische Intervention auf dem Kontinent abgelehnt.

Die lateinamerikanischen Staaten waren diese Bevormundung sehr schnell leid. Die Vertreter Argentiniens, Kolumbiens und Mexikos drohten sogar, sich aus der Union zurückzuziehen, falls diese nicht reformiert würde. Nach langwierigen Verhandlungen mussten sich die USA mit den lateinamerikanischen Republiken arrangieren.

Unter Führung Washingtons hat die Union ihren Verantwortungsbereich etappenweise immer mehr ausgeweitet, ganz im Gegensatz zu den in Europa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründeten technischen Organisationen, wie etwa dem Internationalen Telegraphenverein, der später zur Internationalen Fernmeldeunion (ITU) wurde, oder der Internationalen Meteorologischen Organisation (IMO). So wurde die Panamerikanische Union zur größten modernen multilateralen Organisation, die ihr Mandat ständig auf neue Gebiete ausweitete. Formell beruhte die Union auf dem Prinzip der juristischen Gleichheit aller Mitgliedstaaten, doch die reale Macht lag, höchst asymmetrisch verteilt, bei den USA.

Als US-Präsidenten Woodrow Wilson 1918 im Rahmen seiner berühmten „14 Punkte“ die Gründung des Völkerbunds vorschlug, diente ihm als Blaupause die rechtliche und institutionelle Architektur der Panamerikanischen Union: Gleichberechtigung aller Staaten, regelmäßige Versammlungen, ein Sekretariat für Verwaltungsaufgaben und ein Mechanismen zur friedlichen Konfliktlösung. Paradoxerweise traten die USA dem Völkerbund nie bei, weil der Kongress die Zustimmung verweigerte. Dagegen zählten 17 der 20 unabhängigen lateinamerikanischen Staaten zu den Gründungsmitgliedern.

Nach der Ära Wilson war die US-Außenpolitik isolationistisch geprägt, konzentrierte sich also auf die eigenen Interessen. Unter den Präsidenten Harding, Coolidge und Hoover (1921–1933) bediente sie sich juristischer und politischer Instrumente der Panamerikanischen Union, um ein neues zwischenstaatliches Rechtssystem aufzubauen, das den Interessen der USA für die Regelung kommerzieller und diplomatischer Streitigkeiten entsprach. Diese Aufgabe oblag dem 1912 gegründeten Amerikanischen Institut für internationales Recht (AIIL), an dem alle 21 Mitglieder des panamerikanischen Systems beteiligt waren.1

Der juristische Überbau hinderte die US-Regierungen nicht, militärische Gewalt einzusetzen, wann immer sie es für nötig hielten: Zwischen 1900 und 1933 wurden US-Truppen rund ein Dutzend Mal nach Kuba, Panama, Honduras, Nicaragua, Haiti und in die Dominikanische Republik entsandt. Hier zeigt sich wiederum die für den Panamerikanismus typische Ambivalenz: Er dient zwar als diplomatische Fassade des US-Imperialismus, aber zugleich ist er für die Staaten Lateinamerikas ein Forum, auf dem sie ihre Anliegen vorbringen können, ein Ort, an dem sie gemeinsam eine minimale Autonomie gegenüber Washington durchsetzen und – allen Hindernissen zum Trotz – eine regionale Vision des Multilateralismus entwickeln können.2

Als Adolf Hitler 1933 in Deutschland an die Macht kam und sich Europa auf ein weiteres Blutbad zubewegte, wobei der Völkerbund seine Ohnmacht demonstrierte, ging die panamerikanische Bewegung ihren friedfertigen Weg weiter. Im Dezember 1933 verabschiedete die siebte Panamerikanische Konferenz die Konvention von Montevideo, die Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten festlegte. Auch die USA – die der demokratische Präsident Franklin D. Roosevelt (1933–1945) auf eine neue Politik der guten Nachbarschaft (Good Neighbor Policy) gegenüber Lateinamerika ausrichten wollte – stimmten zu.

In der Konvention wurden die vier grundlegenden Kriterien definiert, die einen Staat nach internationalem Recht zu einem Staat machen: ein dauerhaftes Staatsgebiet, eine ständige Bevölkerung, eine funktionierende Regierung und die Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Staaten zu unterhalten. Zu den neu eingeführten Prinzipien gehörte auch dieses: „Kein Staat hat das Recht, sich in die inneren oder äußeren Angelegenheiten eines anderen Staates einzumischen.“

Zu diesem Grundsatz der Nichteinmischung kamen zwei weitere hinzu: der Schutz der territorialen Integrität und die Nichtanerkennung territorialer Eroberungen, die durch Waffengewalt oder andere Druckmittel vollzogen wurden.

Diese Prinzipien der Konvention von Montevideo wurden 1945 in die UN-Charta aufgenommen. Zu den 51 Gründungsmitgliedern der UNO gehörten 20 lateinamerikanische, aber nur 12 europäische Staaten. Der Multilateralismus ist auf dem Subkontinent seit langer Zeit tief und stark verwurzelt. Seit einem Jahrhundert hat es nur einen einzigen richtigen zwischenstaatlichen Krieg in Lateinamerika gegeben, den Chacokrieg (1932–1935) zwischen Bolivien und Paraguay. Und bis heute ist Lateinamerika gemäß dem Vertrag von Tlatelolco (Mexiko) von 1967 offiziell eine atomwaffenfreie Zone.

Die Villa von Richard Wallach, die Wiege des Panamerikanismus, wurde 1950 abgerissen. Auf dem Grundstück steht heute ein tristes Bürogebäude.

1 Juan Pablo Scarfi, „The Hidden History of International Law in the Americas“, Oxford (Oxford University Press) 2017.

2 Tom Lond und Carsten-Andreas Schulz, „Compensatory Layering and the Birth of the Multipurpose Multilateral IGO in the Americas“, in: International Organisation, Bd. 77, Nr. 1, Oktober 2022.

Aus dem Französischen von Heike Maillard

Giancarlo Summa ist Journalist und Politologe. Er ist Mitbegründer des lateinamerikanischen Instituts für Multilateralismus (Ilam) in Brasilien.