Im Reich der Kacheln Filme wie Spültabs: Wie Netflix sein Streamingimperium aufgebaut hat.

Bis vor kurzem wäre das undenkbar gewesen: ein Hollywoodstudio, das gleichzeitig zwei Filme mit dem gleichen Titel herausbringt. Die Leute könnten Karten für den falschen Film kaufen, die negative Publicity wäre verheerend: Häme in den Branchenmagazinen; wütende Anrufe von Investor:innen, die am Geschäftssinn der Studios zweifeln; noch wütendere von Agent:innen, die wissen wollen, warum die Images ihrer Klient:innen mutwillig sabotiert würden.

Netflix ist anders als die meisten Studios. Am 1. April 2022 brachte der Konzern «The Bubble» heraus, eine Komödie von Judd Apatow über den Dreh eines Hollywoodblockbusters während der Covid-19-Pandemie. Vier Wochen später veröffentlichte der Konzern einen Animationsfilm von Tetsurō Araki, dem Regisseur der japanischen Animeserien «Death Note» und «Attack on Titan». Titel des Films über eine postapokalyptische Welt, in der das Gesetz der Schwerkraft nicht mehr gilt: «Bubble».

Doch dann? Keine Verwechslungen, keine Häme, keine Reklamationen. Die wenigen Kritiker:innen, die sich die Mühe machten, über Apatows «Bubble» zu schreiben, verrissen ihn als unlustige Komödie, öder als die Blockbusterserien, über die er sich lustig macht. Über Arakis «Bubble», der zu einer toten Randzeit auf einem Kinderkanal besser aufgehoben wäre, hatte niemand etwas zu berichten. Wie alle Netflix-Filme verschwanden «Bubble» und «The Bubble» so schnell, wie sie gekommen waren. Sie wurden zu Kacheln im ausufernden Content-Mosaik des Konzerns, dazu bestimmt, auf Autoplay abgespielt zu werden – auf Laptops, deren Besitzer:innen schon eingeschlafen sind.

Ted Sarandos, als Ko-CEO von Netflix ein Wegbereiter dieser Auswertungsstrategie, wurde in den Medien jahrelang als Visionär abgefeiert. Selbst 2022, als Netflix erstmals seit einem Jahrzehnt an Nutzer:innen einbüsste, verteidigte ihn der Podcast-Impresario Scott Galloway in der «New York Times» und verglich ihn und Netflix-Mitgründer Reed Hastings mit den früheren Baseballstars Alex «A-Rod» Rodríguez und Barry Bonds: «Gegen diese Jungs willst du nicht wetten.» Galloway hatte offenbar vergessen, dass die beiden Sportler auf dem Zenit ihrer Karriere positiv auf Doping getestet worden waren. Sein Vergleich war treffender als beabsichtigt: Netflix ist ein Konzern auf Steroiden. Vollgepumpt mit Lügen und Täuschung, hat die Firma alle Regeln Hollywoods gebrochen.

Hundert Jahre lang war es gar nicht so kompliziert gewesen, ein Hollywoodstudio zu führen: Je mehr Menschen Filme schauten, desto mehr Geld machten die Studios. Bei Netflix jedoch zahlt das Publikum nicht für einzelne Filme, sondern für ein Abo, mit dem es alles schauen kann. So müssen Netflix-Filme keiner der Normen entsprechen, die sich in der Geschichte des Kinos etabliert hatten: Sie müssen nicht profitabel, weder hübsch, sexy, intelligent, lustig, gut gemacht noch sonst irgendwas sein, was Menschen ins Kino lockt. Das Netflix-Publikum schaut zu Hause, auf dem Sofa, im Bett, im öffentlichen Verkehr, auf der Toilette. Und oft schaut es nicht mal zu, wenn es schaut.

In den letzten zehn Jahren hat Netflix, nachdem es zuerst Videotheken zerstört hatte, ein mächtiges Geschäftsmodell entwickelt, um das Fernsehen zu erobern – und dann seine seltsame und zerstörerische Macht gegenüber dem Kino zu entfesseln. So hat es Hollywood fast irrelevant gemacht. Denn Netflix überlebt nicht bloss, wenn niemand zuschaut – es blüht auf.

Unzufriedenheit als Businessmodell

Reed Hastings hatte angeblich seinen Heureka-Moment 1997, als er in einer Filiale der Videothekenkette Blockbuster Video eine VHS-Kassette von «Apollo 13» auslieh. Ein paar Wochen später entdeckte er die Kassette unter einem Zeitungsstapel in seinem Esszimmer. Als er sie zurückbrachte, musste er feststellen, dass er dem Laden vierzig Dollar Verzugsgebühren schuldete. «Ich kam mir so blöd vor», sagte er später dazu. «Es war mir peinlich.»

Hastings war nicht allein. Blockbuster Video war in den Neunzigern bei seinen Kund:innen verhasst. Wie Gina Keating in ihrem Buch «Netflixed. The Epic Battle for America’s Eyeballs» (2013) zeigte, wusste man bei Blockbuster aufgrund eigener Erhebungen, dass Kund:innen normalerweise an fünf Wochenenden in Folge in die Videothek gehen mussten, bis sie hatten, was sie wollten. Die Filialen waren überfüllt mit Filmen, die niemanden interessierten, und leere VHS-Hüllen in den Regalen sollten das Angebot grösser wirken lassen, als es war.

Am schlimmsten waren die Verzugsgebühren: So wurde eine Miete oft dreimal teurer, und wenn ein Video gar nicht mehr aufzufinden war, konnte das 200 Dollar kosten. Es kam zu 23 Sammelklagen wegen unfairer Gebühren. Das Geschäftsmodell war unbeliebt, aber unverschämt profitabel. Im Jahr 2000 nahm Blockbuster wegen zu spät retournierter Videos fast 800 Millionen Dollar ein, damals sechzehn Prozent des Jahresertrags. Intern beschrieben die Kader ihr Businessmodell als eine Form von «verwalteter Unzufriedenheit».

1997, im Jahr der Sache mit «Apollo 13», verkaufte Hastings seine Softwarefirma Pure Atria für über 700 Millionen Dollar an eine andere Techfirma. Seine Erfahrung mit Blockbuster Video hatte ihn auf eine Idee gebracht: «Mit welchem anderen Modell», fragte er sich, «könnte man Filme daheim im Wohnzimmer schauen, ohne viel Geld zahlen zu müssen, wenn man mal vergisst, die Filme zurückzubringen?» Hastings und Marc Randolph, sein Chef für Produktmarketing bei Pure Atria, fingen an, ein neues Geschäftsmodell für Videotheken zu entwickeln. Ihnen war aufgefallen, wie erfolgreich Amazon Bücher im Netz verkaufte. Wieso sollte das nicht auch mit Filmen gehen?

Ein rein logistischer Entscheid

Mit zwei Millionen Dollar Eigenkapital von Hastings fingen die beiden an, unzählige Arten zu testen, wie sich DVDs per Post verkaufen und vermieten liessen. Das Modell, das sich herauskristallisierte, war simpel: Bei Netflix konnten Kund:innen gegen eine feste Monatsgebühr bis zu vier Filme aufs Mal ausleihen. Die DVDs durfte man so lange behalten, wie man wollte, und zwar gebührenfrei – weitere Filme jedoch erst ausleihen, wenn man die anderen zurückgeschickt hatte. Für die Kund:innen war das praktischer als bei Blockbuster Video. Doch für Hastings und Randolph war das zweitrangig. Die beiden wollten bloss ein logistisches Problem lösen.

Der DVD-Katalog von Netflix war räumlich nicht so eingeschränkt wie in einem Ladenlokal. Während Blockbuster Video einen «grossen» Film wie «A. I.» von Steven Spielberg vielleicht in vierzehn Exemplaren am Lager haben musste, was auf Kosten anderer Optionen ging, konnte Netflix daneben auch Filme wie «Four Times that Night» von Mario Bava oder «The Three Musketeers» von Richard Lester im Angebot führen. Trotzdem blieb es ineffizient, Hunderttausende DVDs im Lagerhaus vorrätig zu haben. «Reed und ich fingen an zu improvisieren», erklärte Randolph später. «Ich frage mich, ob wir die nicht auch bei unseren Kunden lagern könnten. Sollen wir ihnen erlauben, die DVDs zu behalten? Einfach so lange, wie sie wollen?»

Ein Jahrzehnt bevor Airbnb die Leute dazu brachte, ihre Wohnungen in Hotels zu verwandeln, brachte Netflix sie dazu, ihre Wohnungen in kleine Lagerhäuser zu verwandeln. Wenn Kund:innen ihre DVDs länger behielten, hiess das für den Konzern weniger Versandkosten – und weniger DVDs, die er selbst lagern und verwalten musste. «Heavy Users», die den Dienst stark beanspruchten, intern als «Schweine» bezeichnet, wurden von Netflix getrackt und ihre Lieferungen heimlich gedrosselt. Es spielte keine Rolle, wenn der Konzern weniger DVDs vermietete als Blockbuster Video – man würde ja weiter die Abogebühren einnehmen. Blockbuster Video bestrafte seine Kund:innen für ihre Vergesslichkeit; Netflix belohnte sie für ihre Unbekümmertheit.

Streaming gegen Kabelfernsehen

Für sein Geschäft nahm Netflix verhasste Firmen ins Visier, und die einzige Firma, die US-Amerikaner:innen mehr hassten als Blockbuster Video, war ihr jeweiliger lokaler Kabelanbieter. In den frühen Neunzigern hatten diese Anbieter zusammen mit den TV-Sendern angefangen, die Grenzen dessen auszureizen, was sie aus den Kund:innen herauspressen konnten. Zwischen 1995 und 2005 verdoppelten sie die Anzahl von Sendern, die in einem durchschnittlichen Paket enthalten waren, und erhöhten die Preise um das Dreifache der damaligen Inflation. 2007 hielt Kevin Martin, damals Vorsitzender der Bundesbehörde für Kommunikation, in einem Brief an Interessengruppen fest, dass «die durchschnittliche Kabelabonnentin für mehr als 85 Sender bezahlt, die sie gar nicht schauen will, damit sie die etwa 16 Sender empfangen kann, die sie wirklich sehen will». Ein durchschnittliches Senderpaket kostete damals mehr als 700 Dollar pro Jahr.

Hastings hatte Netflix schon immer in Richtung Kabelfernsehen entwickeln wollen. Die Produzentin Mynette Louie weiss das aus erster Hand. In den späten Neunzigern, vor ihrem Wechsel in die Filmbranche, arbeitete sie für eine Marktforschungsfirma, die auf Internetfirmen spezialisiert war. Es war der Höhepunkt der Dotcom-Blase; jede Woche kamen die CEOs neuer Start-ups in ihr Büro, um ihre Geschäftsideen zu pitchen. Sie erinnert sich noch an den Tag, als Hastings vorbeikam: «Er sagte: ‹Wir sind nicht im DVD-Geschäft. Wir haben diese DVDs aus einem einzigen Grund: um die Kundenbasis zu skalieren für das, worauf wir eigentlich aus sind, und zwar Streaming.›»

Unter allen Start-up-Gründern, die sie getroffen habe, sei Hastings herausgeragt, sagt Louie. «Er war beeindruckend. Wir wussten nicht, dass dies das Filmgeschäft, wie wir es kannten, zerstören würde.» Im ersten Jahrzehnt wartete Netflix geduldig, bis das Internet schnell genug war, um eine Streamingplattform zu betreiben, warb immer mehr Kund:innen von Blockbuster Video ab und nistete sich so in Millionen US-Haushalten ein. 2007, als Martin seinen Brief schrieb, war die Technologie endlich weit genug – Netflix startete seine Streamingplattform.

Der Dienst, anfangs «Watch Now» genannt, war simpel. Netflix bot lediglich tausend Titel an, auf die man nur über den Internet Explorer auf dem Computer zugreifen konnte. Die geplagten Kabelabonnent:innen erkannten sogleich: Viele Serien und Filme, die auch bei Kabelsendern zu finden waren, gabs bei Netflix zu einem Bruchteil der Kosten, für gerade mal fünf Dollar pro Monat. Die Hollywoodstudios lizenzierten ihren Content gerne für Zweitverwertungen an Netflix, das zunächst nicht den Anschein machte, als könnte es ihre Interessen gefährden. Aber sie übersahen, dass Streaming komfortabler war als Kabel-TV, weil man Netflix direkt auf dem Laptop und bald auch auf dem Fernseher und dem Smartphone schauen konnte – ohne Jahresverträge, jederzeit kündbar. Und vor allem: ohne Werbung.

Streaming war perfekt für Netflix. Seit der Konzern angefangen hatte, DVDs zu verschicken, hatte er Kund:innendaten angehäuft, um seine Empfehlungsalgorithmen zu optimieren – und dank «Watch Now» hatte er nun auch Zugang zu detaillierten Erkenntnissen über das Nutzungsverhalten, in Echtzeit. Die Streamingplattform registrierte, wann die Leute auf ihrem Computer, Fernseher oder Telefon etwas schauten; wo sie vor- oder zurücksprangen oder auf Pause drückten; und wie lange sie brauchten, um eine Serie abzubrechen, die sie nicht mochten, oder eine Staffel fertig zu schauen, die sie liebten.

Das erwies sich als sehr hilfreich, als Netflix 2013 mit «House of Cards» seine erste eigene Serie produzierte, einen politischen Thriller von David Fincher mit Kevin Spacey in der Hauptrolle. Die Konzernleitung gab an, dass man die Serie aufgrund von Daten eingekauft habe, die gezeigt hätten, dass Fincher und Spacey bei den Nutzer:innen beliebt seien. Daten halfen auch bei der Lancierung. So hatte man festgestellt, dass die meisten Leute jeweils viele Episoden in Folge konsumierten, oft ohne Pausen. Ted Sarandos, damals Chief Content Officer bei Netflix, beschloss, solches Bingewatching zu fördern: Statt gestaffelt, wie beim Fernsehen üblich, brachte er alle dreizehn Folgen von «House of Cards» gleichzeitig heraus.

2013 schrieb Netflix in einem Bericht an seine Aktionär:innen, dass die Zeit des linearen Fernsehens vorbei sei: «Dank der Daten über die Sehgewohnheiten unserer Mitglieder verhindern wir, dass wir zu viel für Content bezahlen» und bei der Wahl der Projekte «genauso gute oder noch bessere Entscheidungen treffen als unsere Kollegen vom linearen Fernsehen». Keine Primetime, variable Längen von Episoden und Staffeln: Das seien Vorteile, dank deren man eine «Plattform für kreativeres Storytelling» bieten könne. «Wenn eine Serie lange braucht, um ihr Publikum zu finden, können wir sie weiter pflegen. So können wir uns umsichtig für eine ganze Staffel verpflichten.»

Nichts davon stimmte. Zwar verpflichtete sich Netflix, zwei Staffeln von «House of Cards» zu produzieren, ohne eine Pilotfolge gesehen zu haben. Aber das hatte nicht viel mit «Serienpflege» zu tun. Auch das mit dem «kreativeren Storytelling» war weit hergeholt: «House of Cards» glich einem Grossteil der teuren TV-Produktionen, die seit den späten Neunzigern die Premiumkabelsender dominiert hatten. Und es war auch unklar, wie viele Erkenntnisse über die Sehgewohnheiten der Netflix-Mitglieder wirklich nötig gewesen waren, um für die Serie grünes Licht zu geben. Es brauchte schliesslich keine komplexen Datenanalysen, um zu wissen, dass «House of Cards» – das Remake einer populären britischen Serie, neu verfilmt mit Hollywoodstars – ein Publikum finden würde.

Der Vergleich mit der Klospülung

Das Fernsehen war jahrzehntelang der wichtigste wirtschaftliche Motor für Hollywood gewesen. Mit einer erfolgreichen Pilotfolge konnte eine TV-Produzentin Cast und Crew für bis zu 34 Episoden einer einzigen Staffel beschäftigen. Nach einer Reihe von erfolgreichen Staffeln konnte sie die Serie ins Ausland verkaufen, auf anderen Kanälen verwerten (DVDs, Video on Demand, Flugzeuge) und schliesslich für Zweitausstrahlungen lizenzieren. Aus allen diesen Verkäufen wurden Tantiemen aus Zweitverwertungsrechten für die Autorinnen, Schauspieler und Regisseurinnen fällig.

Seit dem Zusammenbruch des alten Studiosystems in den 1950ern waren diese Zweitverwertungszahlungen fester Bestandteil der beruflichen Absicherung in Hollywood gewesen. Die Streamingdienste jedoch, zu denen ab 2014 auch Hulu und Amazon gehörten, hatten kein Interesse an einer Zweitausstrahlung ihrer Serien im linearen Fernsehen, im Ausland oder in Flugzeugen. Mit netflix.com, hulu.com und amazon.com besassen sie schon eigene Plattformen, die weltweit immer besser zugänglich waren.

«Die Philosophie der Gewerkschaften war stets: ‹Wenn ihr unser Material weiterverwertet und damit Geld verdient, sollten wir entsprechend entschädigt werden.›» So sagt es ein früherer Mitarbeiter der Writers Guild of America (WGA), der Gewerkschaft der US-Drehbuchautor:innen. Er erinnert sich, wie er sich 2014 mit jemandem aus der Chefetage eines Studios über Streaming unterhalten hatte. «Dessen Antwort war: ‹Ich zahle auch nicht jedes Mal meinen Klempner, wenn ich die Klospülung betätige.›»

Netflix war der Wegbereiter für ein neues Modell ohne Restvergütungen. Der Streamer bot wie schon bei «House of Cards» an, eine ganze Staffel im Voraus zu bezahlen, inklusive einer «Prämie», die der Konzern aus dem ableitete, wie Sarandos einmal in einem Interview erklärte, «was wir denken, dass am Ende an Gewinn herausspringen würde».

Die Gewerkschaften, so der frühere WGA-Mitarbeiter, sahen Netflix anfangs nicht als Bedrohung. «Sie dachten: Wenn Netflix mal ein richtiges Studio wird, werden wir mit denen verhandeln, wie wir es mit den anderen Studios auch tun.» Aber Gewerkschaften wie die WGA und die Screen Actors Guild (SAG) unterschätzten schlicht, wie schnell Netflix die Branche erobern würde.

Plötzlich war Streaming der Bereich in Hollywood, in dem es am meisten Arbeit gab. Doch gemäss einer Recherche der Journalistin Nicole LaPorte 2018 für die Zeitschrift «Fast Company» war nur ein kleiner Teil davon gut bezahlt. Während Showrunner wie Shonda Rhimes und Ryan Murphy neunstellige Produktionsverträge abschlossen, schrumpften die Honorare für alle anderen. Für Autor:innen, die pro Folge bezahlt wurden, bedeutete die Tatsache, dass die Staffeln bei Netflix ganz unterschiedlich lang sein konnten, letztlich kürzere Staffeln und weniger Lohn. Ohne die Vergütungen für Zweitausstrahlungen waren kleine Jobs, die früher zuverlässige Einkommen generierten, plötzlich wertlos. Bereits fünf Jahre vor dem historischen Streik von WGA und SAG im Jahr 2023, der zum Teil darauf abzielte, die Abschaffung der Zweitverwertungstantiemen rückgängig zu machen, kam LaPorte zu einem Schluss, der Jahre später auch bei grossen Medien ankommen sollte: Streaming habe zum «Tod von Hollywoods Mittelschicht» geführt.

In den Jahren nach dem Start von «House of Cards» flutete Netflix den Markt mit Serien. Hatte der Konzern 2013 noch 2,4 Milliarden Dollar für Content ausgegeben, waren es 2018 schon 12 Milliarden. Die anderen Streamingdienste – Hulu, Amazon und Apple – versuchten, sich mit ihren Ausgaben gegenseitig zu überbieten, um ihre Pipelines mit Content zu füllen. Studios wie Disney zogen die Titel zurück, die sie an Netflix lizenziert hatten, und lancierten ihre eigenen Streamingdienste. 2018 hatte Netflix nach den Videotheken auch das Fernsehen erobert – und als die Studios nachzogen, schon ein weiteres Ziel: die Filmindustrie.

Indiefilme als Mittel zum Zweck

Ein paar Jahre nach der Begegnung mit Hastings kündigte Mynette Louie ihren Job in der Marktforschung und wurde Produzentin von Independentfilmen. 2013 half sie mit, eine Firma namens Gamechanger Films zu gründen, die sich darauf spezialisierte, Spielfilme von Regisseurinnen zu finanzieren. Ihr Timing schien perfekt. Auch wenn Netflix auf den Mainstream ausgerichtet war und 2014 einen Deal über 250 Millionen Dollar für vier Filme mit Adam Sandler verkündete: Mit einem Grossteil seines Filmbudgets finanzierte der Konzern Projekte mit kleinen und mittleren Budgets – oder er kaufte aggressiv Independentfilme auf, die an den wichtigsten US-Festivals liefen.

2015, nach der Premiere von Karyn Kusamas «The Invitation» am South by Southwest Festival, kaufte der Konzern die Streamingrechte am Film, den Louie produziert hatte. Im Jahr darauf verkaufte sie zwei weitere Filme an den Streamer, beide für grosse Summen. Fantastisch sei das gewesen, erzählt sie: «Wir waren voller Hoffnung, dass es einen Platz für Indiefilme geben würde.»

Louies Optimismus war berechtigt, als Netflix und Amazon in den 2010er Jahren begannen, Independentfilme zu kaufen. Wer einen Indiefilm produzieren will, muss Finanzierungsquellen zusammenstückeln, die jederzeit kurzfristig wieder wegfallen können. Bei Netflix und Amazon hatte man einen einzigen Vertrag für die weltweite Auswertung, und die Kalkulation der Streamingdienste mit ihren Gewinnspannenprämien sorgte dafür, dass Investor:innen garantiert Profit machten. Die Streamer gaben zusehends enorme Summen für die Weltrechte an Independentfilmen aus: Amazon zehn Millionen Dollar für «Life Itself» (2018) von Dan Fogelman, Netflix acht Millionen für «To the Bone» (2017) von Marti Noxon. So vereinfachten sie die Produktion von Indiefilmen und machten zugleich deren Investor:innen reich. Weltweite Auswertung bedeutete auch mehr Publikum – dachte man zumindest.

Doch Netflix und Amazon sind keine herkömmlichen Filmstudios. Ihr Geschäftsmodell beruht nicht darauf, dass ein einziger Blockbuster an den Kinokassen Milliarden von Dollar einspielt. «Die Techriesen haben mehr Spielraum, um zu experimentieren», schrieb Julia Greenberg von der Zeitschrift «Wired» 2016. «Ein Film oder eine Serie auf Netflix oder Amazon musste nicht allen gefallen; für beide Plattformen bestand der Schlüssel darin, dafür zu sorgen, genug von allem im Angebot zu haben, um jede und jeden anzusprechen.» Die Streamer konnten wegweisende Nischenfilme kaufen, die grössere Studios ignoriert hatten.

Netflix ging durchaus Risiken ein, mit herausragenden Autor:innenfilmen wie «Okja» (2017) von Bong Joon-ho oder «Lazzaro felice» (2018) von Alice Rohrwacher. Der Streamer kaufte auch ambitionierte Dokumentarfilme wie «13th» (2016) von Ava DuVernay über den Gefängnisindustriekomplex in den USA. Doch das Engagement für gutes Filmschaffen währte nur kurz. Wie schon beim Geschäft mit dem DVD-Verleih war Netflix nicht so sehr an den Filmen interessiert, die der Konzern skalierte, sondern an Skalierung per se. Filme, so hatte der Netflix-Gründer zu Mynette Louie gesagt, waren nur Mittel zum Zweck: Sie waren da, um an Abonnent:innen zu kommen, die jeden Monat für den Zugang zum ganzen Content-Katalog zahlten.

Die Independentfilme auf Netflix erinnerten nicht an den Boom der Neunziger, als neue Autor:innen wie Richard Linklater, Allison Anders oder Gus Van Sant gefördert wurden. Mit den Jahren kaufte der Streamer: flaue Starvehikel wie die Jack-Black-Komödie «The Polka King» (2017) über die wahre Geschichte eines polnischen Einwanderers, der als Leiter einer Polkaband ein millionenschweres Betrugssystem aufbaute; groteske Regiedebüts wie «Unicorn Store» (2017), eine Fantasykomödie von und mit Brie Larson über eine erfolglose Künstlerin, die erfährt, dass es echte Einhörner gibt, und Samuel L. Jackson, der ihr eins verkaufen will; und kurioses Zeug, woran sich niemand erinnert, wie das Biopic «Barry» (2018), in dem Anya Taylor-Joy die weisse Collegefreundin von Barack Obama spielt.

Filmstudios haben immer schon Flops produziert, die in den Archiven verschwinden. Ein vergessener Film war für die meisten ein Zeichen des Scheiterns. Netflix jedoch schien es regelrecht zu geniessen, seine Filme zum Verschwinden zu bringen, kaum waren sie draussen – sie einfach auf die Plattform zu kippen und dann möglichst wenig dafür zu tun, dass sich ein Film vom anderen unterscheidet. «Dein Film endet als Kachel, ohne jede kulturelle Resonanz», sagt ein:e Produzent:in mit Filmen auf Netflix. «Wenn du nicht gerade Scorsese heisst, entwickeln die Streamer kein massgeschneidertes Marketing für diese Filme.»

Marketing war fürs Kino immer lebensnotwendig gewesen: um die Aufmerksamkeit des Publikums zu wecken, den Kartenverkauf anzutreiben und die Filme auf ihrem Weg durch weitere Auswertungskanäle zu unterstützen. Vor allem für unabhängige Filme war das entscheidend, wie Ted Hope, Mitgründer der Indieproduktionsfirma Good Machine, erklärt: «Wer einen Film machte, musste das überall bekannt machen, um den kleinen Prozentsatz von Leuten zu erreichen, die sich dazu bewegen liessen, eine Karte zu kaufen. Ob der Film nun Mist war oder schön, man musste allen davon erzählen.» Printwerbung, TV- und Radiospots, Pressetermine, Beiträge in Zeitschriften, Schulvorführungen, Auftritte der Stars in Talkshows: Das alles gehörte dazu, wenn man einen Film mit kleinem Budget im Gedächtnis des Publikums verankern wollte, damit er langfristig Gewinn absetzen würde.

Netflix war das alles egal. 2015 prahlte Sarandos in einem Interview mit dem Onlineportal «TV Insider» über die Serien von Netflix: «Was wir für Marketing ausgeben, tun wir vor allem, um Abonnent:innen zu gewinnen.» Der Grossteil davon laufe über die Benutzeroberfläche. Diese aber konnte das herkömmliche Marketing, mit dem man früher das Publikum ins Kino lockte, nicht wirklich ersetzen. Zwischen 2016 und 2017 gab der Konzern Dutzende Millionen Dollar für kleinere Spiel- und Dokumentarfilme aus, um seine Plattform aufzufüllen: «The Polka King» und «Unicorn Store», aber auch «The Incredible Jessica James», «The Mars Generation» (beide 2017) und viele, viele mehr. Der grösste Teil dieser Filme ist praktisch verschwunden, wie die Tausenden Stummfilme aus den 1910er und 1920er Jahren, die verloren sind, weil die Hollywoodstudios noch kein standardisiertes Verfahren zur Erhaltung von Filmen hatten.

Anders als jene Filme existieren die bei Netflix immer noch, und man kann sie dort auch schauen. Nur tut das so gut wie niemand. Wenn Netflix-Kader von Indiefilmen etwas gelernt haben, dann dies: Auf der Plattform muss man keinen Hit landen, um Erfolg zu haben. Es ist nicht einmal nötig, dass sich überhaupt jemand an deinen Film erinnert. Alles, was es brauchte, war, in Greenbergs Worten: «Genug von allem, um jede und jeden anzusprechen.»

Geisttötendes Antikino

Es dauerte nicht lange, und die Streamer gaben das Independentkino ganz auf. Ted Hope hat das am eigenen Leib erfahren. 2015, als Amazon mit Eigenproduktionen Fuss fassen wollte, holte ihn der Streamer als Head of Development in seine Filmabteilung. Amazon wollte sich mit anspruchsvollen Autor:innenfilmen auszeichnen, wie sie Hope seit den frühen Neunzigern produziert hatte. Anfangs lief es gut. 2016 kaufte der Konzern «Manchester by the Sea» von Kenneth Lonergan und «The Salesman» von Asghar Farhadi, die zusammen drei Oscars gewinnen sollten.

Aber wer bei einer Streamingplattform einen erfolgreichen Film macht, verhilft nicht unbedingt auch der Plattform zum Erfolg. Bei Amazon arbeitete Hope, wie er feststellen musste, nicht im Filmgeschäft, sondern in der Kundenakquise – und dort, so Hope, «gewinnt man, wenn man in einem Umfeld, dem die Leute vertrauen, mit beständiger Qualität die Kadenz hält». Die Konkurrenz wurde härter, als Apple, Disney, Paramount und NBCUniversal das Feld betraten, und es wurde schwieriger, die Leute zu halten, weil sie, wie Hope sagt, «kurz eintauchten und wieder gingen».

Im Versuch, ihre Kündigungsrate zu senken, fingen die Streamer an, mit gleichförmigen Eigenproduktionen auf Nummer sicher zu gehen. (Das garantierte ihnen auch die weltweiten Vertriebsrechte, ohne dass sie diese aushandeln mussten.) «Sie waren nicht mehr auf den Ausreisser aus», sagt Hope. «Sie wollten Erwartungen erfüllt sehen. Solange die Leute das bekommen, was sie erwarten, bleiben sie dran.»

Auch bei den Dokumentarfilmen wandte man sich konventionelleren Stoffen zu. «Etwas, was ein paar Millionen vielleicht richtig lieben: Das ist nicht genug, wenn du 25 oder 50 Millionen Leute erreichen willst», zitiert Reeves Wiedemann 2013 in der Zeitschrift «New York» ein ehemaliges Netflix-Kadermitglied. «Viele Dokumentarfilme – der Grossteil, würde ich sagen – erfüllen diese Anforderungen nicht.» Und welche tun es? Grausige True-Crime-Storys, grelle Sektengeschichten, Hagiografien über Stars, Serien über Sport und Essen, Populärwissenschaftliches und Tiere. Das Angebot an Dokumentarfilmen bei Netflix wurde rasch zu einer Art Supermarktregal mit billigen Heften.

2021 kündigte Netflix an, künftig jede Woche eine neue Eigenproduktion herauszubringen. Bald bildete sich ein gewisser Stil heraus, geisttötendes Antikino, das alle, die in den letzten Jahren mal ein Netflix-Abo hatten, vom Sehen kennen. Ich nenne es das Typical Netflix Movie (TNM). Das TNM wirkt algorithmisch konstruiert, darauf ausgerichtet, dass es jedem der 2000 «Geschmackscluster» entsprechen kann, mit denen der Konzern sein Publikum strukturiert und die er auch benutzt, um seinen Abonnent:innen Filme und Serien zu empfehlen. So werden jedes Nischeninteresse und jede Identitätskategorie abgedeckt, die man sich denken kann. Ein Film über ein gross gewachsenes Mädchen heisst «Tall Girl», aber es gibt auch «Horse Girl», «Skater Girl», «Sweet Girl», «Lost Girls» und «Nice Girls». Die Titel sind optimiert für Suchmaschinen, indem sie genau das versprechen, was sie sind – eine romantische Komödie über eine Weinexpertin («A Perfect Pairing») oder ein Film über einen geheimnisvollen Mord («Murder Mystery»).

Die Titelsequenzen sehen aus, als habe jemand mit den Vorlagen von After Effects, der Animationssoftware von Adobe, Roulette gespielt. Eine typische Einstellung zeigt zwei Figuren im Profil, während die Kamera langsam um sie herumfährt, in einem gemächlichen Schwirren, das für Bewegung in einem ansonsten trägen Bild sorgen soll. Es gibt übermässig viele Drohnenaufnahmen. Die Dialoge sind gestelzt und voller Klischees, erklären viel zu viel, und die Figuren reden nicht wie Menschen, sondern wie zwei Sprachbots, die in einem Loop gefangen sind. Der Schnitt ist hektisch, das Licht grauenhaft. Das TNM hat einen Look, der zugleich übersättigt und flach ist, das Schwarz aufgehellt und die Glanzlichter gedämpft – eine Folge davon, dass Netflix seine Eigenproduktionen auf leistungsstarken Digitalkameras drehen lässt, deren Aufnahmen sich auf Laptops und Fernsehern schlecht komprimieren lassen. Am schlimmsten ist die Musik: Bekannte Melodien von erstklassigen Künstler:innen sollen Stimmung erzeugen, weil es die Inszenierung nicht schafft – wie etwa beim nichtssagenden Einsatz von David Bowies «Let’s Dance» im Film «Irish Wish» (2024), einer gnadenlos beliebigen Körpertauschfantasie mit Lindsay Lohan.

Ein Paket aus 36 000 Mikrogenres

2022, als die Zahl der Netflix-Abonnent:innen sank und der Aktienkurs tauchte, stellten Journalist:innen einen Zusammenhang zwischen dem exzessiven Output des Konzerns und dem Rückgang bei der sogenannten Qualitätskontrolle her. Auf den Vorwurf, Netflix habe wie besoffen Geld ausgegeben, rechtfertigte sich Sarandos in der «New York Times» wie folgt: «Wir versuchten, eine Bibliothek aufzubauen, um auszugleichen, dass wir nicht neunzig Jahre Storytelling zur Verfügung haben.»

Der hohe Output allein kann aber auch nicht erklären, wie viel bei Netflix qualitativ Mist ist. In den 1920er und 1930er Jahren brachten Studios wie Paramount und Warner Bros. bis zu siebzig Filme pro Jahr heraus. Zur Zeit seiner grössten Erfolge in den Neunzigern versuchte Miramax, fast jede Woche einen neuen Film herauszubringen. Der Unterschied zwischen Netflix und seinen Vorgängern ist, dass die Studios ein Geschäftsmodell hatten, das filmischen Sachverstand und handwerkliches Können belohnte. Netflix dagegen wird von Leuten geführt, die Filme verachten. Bei meinen Recherchen haben mir Quellen über zwei Netflix-Kader berichtet, die grünes Licht für Projekte gegeben hätten, ohne die Drehbücher gelesen zu haben.

So schlampig das auch sein mag: Beim Streaming funktioniert es, weil das Publikum zu Hause oft gar nicht richtig hinsieht. Mehrere Drehbuchautor:innen, die für Netflix arbeiteten, haben mir von einem allgemeinen Hinweis von dessen Kaderleuten berichtet: «Diese Figur sollte kundtun, was sie gerade macht, damit auch die Leute folgen können, bei denen es im Hintergrund läuft.» («Wir haben einen Tag miteinander verbracht», sagt Lindsay Lohan im Film «Irish Wish» zu ihrem Lover. «Zugegeben, es war ein schöner Tag mit dramatischen Aussichten und romantischem Regen, aber das gibt dir nicht das Recht, die Entscheidungen, wie ich mein Leben führen will, infrage zu stellen. Morgen heirate ich Paul Kennedy.» – «Schön», erwidert er. «Das wird das letzte Mal sein, dass du mich siehst, denn wenn dieser Job fertig ist, gehe ich nach Bolivien, um gefährdete Echsen zu fotografieren.»)

Eine Kategorie aus den 36 000 Mikrogenres bei Netflix liefert den passenden Namen für diese Art Mist: Casual Viewing. Normalerweise bezieht sich das auf TV-Sitcoms, Realityshows und Naturdokus; die Kategorie beschreibt aber auch einen Grossteil des Filmkatalogs bei Netflix – Filme, die am besten ankommen, wenn man nicht aufpasst. Oder wie der «Hollywood Reporter» über «Atlas» (2024) schrieb, einen Science-Fiction-Film mit Jennifer Lopez: «Noch so ein Netflix-Film, der gemacht wurde, damit wir halb zuschauen können, während wir die Wäsche machen.» Ein Hochglanzprodukt, das sich in Luft auflöst. Spültabskino.

Verschleierte Misserfolge

Gemäss Marc Randolph, der Netflix 2002 verliess, war die Geschichte seines Mitgründers mit der Verzugsgebühr für «Apollo 13» erfunden. «Das hat nie stattgefunden», zitiert ihn Gina Keating, die Autorin von «Netflixed». Randolph zufolge diente die Geschichte mit «Apollo 13» anfangs als «praktische Fiktion», um die Vorzüge des Abomodells zu erklären, hat dann aber ein Eigenleben entwickelt. Mitte der nuller Jahre verlangte Blockbuster Video von Hastings, die Anekdote nicht mehr weiterzuverbreiten. «Nachdem sie bei Blockbuster von der Geschichte gehört hatten, suchten sie dort ihre Datenbanken ab», schreibt Keating, «und sie fanden keine solche Transaktion.»

Hastings’ Lüge war der Auftakt zu einer Kampagne von Täuschung und Verschleierung. Obwohl Netflix einen riesigen Datenschatz über die Sehgewohnheiten seiner Nutzer:innen anhäufte, weigerte sich der Konzern jahrelang, irgendetwas davon zu veröffentlichen – nicht einmal gegenüber den Produzentinnen, Regisseuren und Stars seiner angeblichen «Hits». Die Kreativen im Dunkeln zu lassen, erwies sich als nützliche Taktik, wenn es in Verhandlungen darum ging, eine Serie zu verlängern oder grünes Licht für ein Sequel zu geben. Gleichzeitig bewahrte das den Konzern davor, dass seine Daten öffentlich überprüft werden konnten; Netflix verschleierte so, wie wenig das Publikum seine Inhalte überhaupt schaute.

Darin unterscheidet sich Netflix in keiner Weise von der Konkurrenz. «Die Anzahl von Flops bei Amazon ist bemerkenswert», sagt ein ehemaliges Kadermitglied von Amazon Studios. «Es gibt so viele Sachen, die fast niemand schaut, und es wäre peinlich, diese Streamingdaten zu veröffentlichen. Ich bekam jeweils täglich ein Mail mit den hundert Filmen, die auf der Plattform von Amazon gerade am häufigsten geschaut wurden. Das waren immer eine Menge Science-Fiction-Filme mit Tom Cruise, Actionfilme aus den neunziger und nuller Jahren – und die Rennfahrerkomödie ‹Talladega Nights›.»

Dass das Publikum lieber Filme von früher schaut, ist unangenehm für die Streamer, die sich gerne als die Zukunft der Unterhaltung anpreisen. Doch statt die Qualität ihrer Inhalte und ihrer Auswertung zu verbessern, verschleiern sie die Misserfolge ihrer Eigenproduktionen weiter mit ihrem PR-Getöse. Seit seinen ersten Eigenproduktionen hat Netflix immer wieder lachhafte Dinge über seine Filme und Serien behauptet, ohne dass die Medien das gross korrigiert hätten. In der Zeitschrift «New York» sagte Sarandos 2018 über «The Kissing Booth» (2018), eine belanglose Teenagerromanze mit Jacob Elordi und Joey King, sie sei «einer der meistgesehenen Filme des Landes, vielleicht sogar weltweit». Sein Beweis dafür? Die Platzierung der beiden Stars auf dem «Starometer», das misst, wie beliebt ein Star bei den Nutzer:innen der Onlinedatenbank IMDb.com ist. «Vor drei Wochen war Elordi noch auf Rang 25 000 gewesen. Heute ist er der Star Nummer eins auf der Welt», behauptete Sarandos. «Und Joey King, die weibliche Hauptdarstellerin, stieg von etwa Platz 17 000 auf Platz 6.»

Netflix, so schien es, brachte jede Woche einen neuen Film heraus, der irgendwie jeden Publikumsrekord auf der Welt knackte, obwohl noch nie jemand von ihm gehört hatte. Da war «Army of the Dead» (2021), Zack Snyders Zombiefilm mit dem Exwrestler Dave Bautista und der Komikerin Tig Notaro; laut Tudum, dem PR-Organ für die Netflix-Fanbasis, war das damals «der #1 Film auf der Welt und dürfte in den ersten vier Wochen zu einem der populärsten Netflix-Filme überhaupt avancieren». Oder «The Old Guard» (2020), ein Actionfilm mit Charlize Theron, der mitten in der Pandemie veröffentlicht wurde. Niemand kann im Ernst behaupten, dass der Film so populär gewesen wäre wie der Schrott, den Netflix während seines Booms in der Pandemie herausbrachte, zum Beispiel «Tiger King» oder «Emily in Paris». Trotzdem bezeichnete Tudum «The Old Guard» als «Blockbuster», der bereits zu den «Top 10 der populärsten Netflix-Filme aller Zeiten» gehöre und drauf und dran sei, «72 Millionen Haushalte in den ersten 4 Wochen» zu erreichen.

Taschenspielertricks

72 Millionen Haushalte: Das heisst nicht mehr, als dass 72 Millionen Profile mindestens zwei Minuten von «The Old Guard» geschaut haben – Netflix zufolge «lange genug, dass man davon ausgehen kann, dass es beabsichtigt war». Dabei hat Netflix es doch gerade darauf angelegt, dass die Seherfahrung völlig unbeabsichtigt geschieht. Ein wesentlicher Bestandteil der Plattform ist ihre Autoplay-Funktion, die das Publikum am Ende eines Films, manchmal noch vor dem Abspann, gleich in die nächste Folge einer Serie oder in einen Film hineinzieht, den der Algorithmus ausgewählt hat.

Auf Druck aus der Industrie und auch, um gegenüber weniger erfolgreichen Streamern ein wenig die Muskeln spielen zu lassen, ging Netflix 2023 dazu über, zweimal jährlich einen Bericht mit den «Views» der vergangenen sechs Monate für alle seine über 1800 Titel zu veröffentlichen. Sarandos erklärte, dies sei die transparenteste Darstellung von Netflix-Daten, die man je veröffentlicht habe.

Diese «Views» mögen auf Papier beeindruckend wirken – sogar «Sweet Girl», ein TNM mit Jason Momoa, verzeichnete 6,7 Millionen Views im ersten Halbjahr 2024. Doch die Zahlen bleiben ein Schwindel. Um auf 6,7 Millionen zu kommen, rechnet Netflix zuerst sämtliche Stunden zusammen, die Nutzer:innen beim Streamen dieses Films verbracht haben. Dabei unterscheidet Netflix nicht zwischen denen, die «Sweet Girl» bis zum Schluss schauen, und denen, die weniger als zwei Minuten, nur ein paar Sekunden aufgrund von Autoplay oder den Film in anderthalbfacher Geschwindigkeit schauen. Das alles wird addiert zu einer Summe von Stunden (12,3 Millionen bei der damaligen Zählung), die der Konzern dann durch die Laufzeit des Films dividiert (110 Minuten oder 1,83 Stunden). Daraus ergeben sich diese 6,7 Millionen Views. Schauen zwei Nutzer je die erste Hälfte von «Sweet Girl» und klappen dann ihre Laptops zu, ergibt das in der Zählweise von Netflix, dass der Film einmal ganz gesehen wurde – und genauso, wenn 110 Leute je nur eine Minute schauen.

In jeder anderen Branche wären solche Taschenspielertricks illegal. Ford könnte seinen Aktionär:innen nie weismachen, in einem Quartal 200 000 F-150-Trucks verkauft zu haben, wenn in Wahrheit 100 000 solcher Trucks an verheiratete Paare gingen, die sich ihr Auto teilen. Für Netflix jedoch ist ein Film ein Buchhaltungstrick – eine Sequenz aus Pixeln, die es dem Konzern erlaubt, zunehmend fantastische Aussagen zu machen wie die, dass «Leave the World Behind» (ein fragwürdiger Apokalypsefilm mit Julia Roberts, produziert von Barack und Michelle Obama) 121 Millionen Mal «geschaut» worden sei. Wie kann das jemand glauben?

Ein seltsames Paradox

«Auf Paramount+ gibt es derzeit einen Film namens ‹On the Come Up›», sagte mir 2022 ein Hollywoodproduzent. «Ich bin sicher, Sie haben noch nie davon gehört, denn man hört nie irgendetwas über diese Filme. Es geht um eine Schwarze Rapperin in Chicago und ihren Weg im Battle-Rap. Es ist quasi die Schwarze, weibliche Variante von ‹8 Mile›. Kein grossartiger Film, aber früher hätte er ein breites Publikum erreicht und wäre in ein paar Hundert Kinos gelaufen, wie ‹Set It Off› oder ‹Down in the Delta›. Heute verschwinden Filme wie ‹On the Come Up› einfach im Äther. Die Studios werben dafür auf zwei Billboards in Los Angeles, weil sie wissen, dass die Leute, die den Film gemacht haben, in Los Angeles leben und sehen wollen, dass ihr Film beworben wird. Bei Amazon genauso: Wenn Sie durch Culver City fahren, sehen Sie überall Billboards, die Filme von Amazon bewerben. Warum? Damit die Filmschaffenden, wenn sie für ein Meeting aufs Studiogelände kommen, da vorbeifahren und sehen: ‹Oh, die vermarkten meinen Film.› Dabei tun sie das gar nicht.»

Als ich im Winter 2023 in Los Angeles war, sah ich mir die Schilder an. An der Kreuzung von Venice und La Cienega Boulevard waren acht riesige Billboards mit Werbung für die neusten Filme und Serien von Amazon. Zwei warben für «The Burial» (2023), ein Justizdrama mit Jamie Foxx und Tommy Lee Jones. Ich hatte noch nie davon gehört, und allen, mit denen ich in jener Woche sprach, ging es genauso. Ich fuhr vorbei an der Niederlassung von Netflix am Sunset Boulevard, zum Paramount-Gelände an der Melrose Avenue. Jedes Studio hatte Alibi-Billboards für seine neusten Pseudofilme, die nur dazu da waren, abgespielt statt geschaut zu werden.

Wenn ein Film beim Publikum durchfiel, mussten die Studios früher ihren Kurs ändern. Nicht von ungefähr war die Kinokasse immer der statistische Goldstandard in Hollywood gewesen: Ticketverkäufe sind die direkteste Art, das Interesse des Publikums zu messen. Im Kino kann man nichts überspringen, den Film schneller laufen lassen oder nebenher in der App von Amazon Prime noch im Netz einkaufen. Wer ins Kino geht, hat auch nicht vor, nach zwei Minuten wieder zu gehen. Das war eine der wesentlichen Qualitäten, die das Kino vom Fernsehen unterschied: die Art, wie es die Aufmerksamkeit des Publikums einforderte. Ob ein Film nun eine Menge Eintritte erzielte oder floppte – in der Zahl der Ticketverkäufe lag eine unhintergehbare Wahrheit: Der grösste Teil des Publikums hatte den Film ganz gesehen, und seine Vorlieben konnte man nicht ignorieren.

Wie man die Vorlieben des Publikums voraussehen könnte, welche Filme Geld machen und welche nicht: Das sind Fragen, die Hollywood seit seinen Anfängen umtreiben. Der Drehbuchautor William Goldman brachte das Problem in seinem Buch «Adventures in the Screen Trade» (1983) auf den Punkt: «Niemand in der gesamten Filmbranche weiss mit Sicherheit, was funktionieren wird.» Die grösste Innovation von Netflix war, einen Weg gefunden zu haben, diese Ungewissheit zu umgehen: mit einer Plattform, bei der es keine Flops gibt.

Doch indem sie ihre Filme gegen Misserfolg immun machten, haben die Streamer die Bedeutung von Erfolg zerstört. Es ist ein seltsames Paradox: Noch nie haben ein paar Studios so viel Kontrolle über Produktion, Vertrieb, Auswertung und Rezeption von Filmen erlangt, indem sie Filme produzieren, an die sich niemand erinnern kann.

«Was sind das für Filme?», fragte mich der Hollywoodproduzent. «Sind sie erfolgreich? Berühmte Leute spielen mit. Grosse Studios bringen sie raus. Aber weil wir keine verlässlichen Zahlen von den Streamern bekommen, wissen wir nicht, wie viele Leute sie wirklich gesehen haben. Wenn niemand von diesen Filmen weiss, wenn niemand sie gesehen hat: Sind sie dann einfach dazu da, damit die Leute, die darin mitspielen, in Sitzungen über sie reden können, um weitere Jobs zu bekommen? Versuchen wir alle einfach nur, den Ball in Bewegung zu halten, damit wir bezahlt werden und Jobs kriegen, aber eigentlich schaut sich gar niemand dieses Zeug an? Wann platzt diese Blase? Niemand hat eine verdammte Ahnung.»

Netflix hat ein Pyramidensystem der Aufmerksamkeit aufgebaut, und ein Ende ist nicht in Sicht. Doch würde der Streamer eingestehen, wie wenig Wirkung seine Filme haben, würde er seine andauernde Eigenwerbung gegenüber dem Publikum und den Kreativen in Hollywood untergraben, wonach der Konzern eine grossartige Starfabrik ist, die tolles Kino mit kommerziellem Appeal produziert. Das war immer die Logik hinter den oberflächlichen Ausflügen von Netflix ins Autor:innenkino, mit der Finanzierung von Filmen wie Alfonso Cuaróns «Roma» (2018), Jane Campions «The Power of the Dog» (2021) und Alejandro González Iñárritus «Bardo» (2022). Netflix gewährt diesen Filmen eine exklusive Kinoauswertung von ein paar Wochen – gerade lange genug, damit sie für die Academy Awards wählbar sind. Die Filme laufen dann in ein paar wenigen Kinos, danach kippt Netflix sie auf die Plattform. Manche dieser Filme, wie «The Irishman» (2019) von Martin Scorsese, wurden von der Criterion Collection gerettet, deren Blu-Ray-Edition einen Fluchtweg aus dem geschlossenen Garten von Netflix bietet. Die meisten Autor:innenfilme jedoch, die beim Streamer landen, dümpeln dort einfach vor sich hin. Für Netflix sind sie ein Mittel, um sich eine gewisse Legitimität zu verschaffen, mehr nicht.

Play irgendwas

Da ist schliesslich ein wichtiger Zirkel von Stakeholdern, die Netflix glücklich machen muss: die Investor:innen von der Wall Street. Im Versuch, seinen Aktienkurs hoch zu halten, hat sich Netflix vom Autor:innenfilm abgewandt, um auf Projekte mit grossen Budgets zu setzen, die den vermeintlichen Massenappeal des Konzerns nach aussen tragen sollen. Seit 2019 hat Netflix immer mehr Eventblockbuster finanziert, mit teuren Schauspielern wie Ryan Reynolds («6 Underground», «Red Notice», «The Adam Project»), Ryan Gosling («The Grey Man»), Mark Wahlberg («The Union») und Eddie Murphy («Beverly Hills Cop. Axel F») – riesige brennende Geldhaufen, die kulturell kaum Spuren hinterlassen. «Reynolds soll fünzig Millionen Dollar mit diesem Film verdient haben und fünfzig Millionen mit jenem», sagte Quentin Tarantino zu einem Journalisten von «Deadline». «Nun, schön für ihn. Aber im Zeitgeist sind diese Filme inexistent. Es ist fast so, als ob es sie gar nicht gäbe.» Was alle in Hollywood wissen, aber niemand zugibt: Kein Netflix-Film hat sich jemals zu einer erkennbaren Marke entwickeln können, wie das seinen populärsten Serien gelungen ist, nämlich «Stranger Things», «Bridgerton» und «Squid Game».

Netflix ist in erster Linie ein TV-Konzern, wobei seine Geschäftsstrategien in letzter Zeit an die der Kabelsender erinnern, die er verdrängen wollte. Netflix ist nicht mehr der billige Streamingdienst, der Kabelabonnent:innen aus der Tyrannei ihrer Sendepakete befreit hat. Der Preis für ein Standardabo ist in den letzten dreizehn Jahren um fast hundert Prozent gestiegen, und wer die neusten Serien der grossen Sender sehen will, muss gleichzeitig mehrere Streamingdienste abonnieren, deren Preise ebenfalls gestiegen sind. Auch ist Netflix nicht mehr werbefrei, seit der Konzern 2022 ein verbilligtes Abo mit Werbung lanciert hat. (Anfangs wollte Netflix seinen Werbekunden etwa 65 Dollar auf eine Reichweite von tausend Zuschauer:innen verrechnen, was etwa dem Werbetarif bei Übertragungen der Spiele der National Football League entspricht. Seither hat man diese Zahl mehr als halbiert, was ein Indiz dafür sein könnte, dass die Werbebranche dem Streamer seine Nutzungszahlen nicht abkauft.) In den letzten Jahren hat Netflix zudem ein Auge auf Liveübertragungen geworfen. 2024 sicherte sich der Streamer in einem Fünf-Milliarden-Dollar-Deal für zehn Jahre die exklusiven Streamingrechte an «Raw», dem Liveflaggschiff des Wrestlingverbands WWE.

Netflix besetzt jetzt ein ähnliches Marktsegment wie die Kabelsender; in seiner Geisteshaltung aber entspricht sein Geschäft dem von Blockbuster Video: ein unbeliebter Dienstleister, bestückt mit Personal, das von Filmen keine Ahnung hat, mit Tausenden von Filmen im Angebot, von denen nur wenige sehenswert sind. Netflix weiss selber, dass seine Nutzer:innen nichts finden, was sie mögen. 2021 führte der Konzern für kurze Zeit eine Funktion namens «Play Something» ein, für «Zeiten, in denen wir keine Entscheidungen treffen wollen». Klickte man «Play Something» an, startete irgendeine Serie oder ein Film, vom Algorithmus ausgewählt.

«Play Something» oder auch: Play irgendwas. Ganz egal, ob es gut ist oder schlecht, ob ein User gerade am Telefon ist oder sein Zimmer sauber macht. Wichtig ist nur, dass es läuft – und dass es weiterläuft. Bis Netflix seine ewige Frage stellt, eine Aufforderung, die immer dann erscheint, wenn die Plattform glaubt, ein Nutzer sei eingeschlafen: «Schaust du noch?»

Coda

Im Dezember 2025, ein Jahr nach der Erstpublikation dieses Essays, gab Netflix bekannt, dass man einen exklusiven Deal über rund 83 Milliarden Dollar ausgehandelt habe, um Warner Brothers zu übernehmen. Netflix würde dadurch seinen Einfluss aufs Kinogeschäft vergrössern – ein wichtiger Schritt im Bestreben des Konzerns, die Kinobranche abzuwickeln. Netflix würde sich damit auch jene Legitimität verschaffen, die dem Konzern immer fehlte: «neunzig Jahre Storytelling», wie Sarandos einst sagte, plus ein paar Jahrzehnte mehr. Die Übernahme muss noch behördlich genehmigt werden, und Paramount-CEO David Ellison, Sohn des Software-Tycoons und Trump-Verbündeten Larry Ellison, hat bereits ein neues Gegenangebot über 108 Milliarden Dollar abgegeben. Egal wer gewinnt, das Resultat wird dasselbe sein: mehr Entlassungen in Hollywood, und in den Kinos weltweit werden weniger und schlechtere Filme laufen, zu höheren Preisen.

Aus dem Englischen von Florian Keller.

Will Tavlin ist freier Autor in New York City. Dieser Text ist in der Originalfassung in der Zeitschrift «n+1» erschienen.

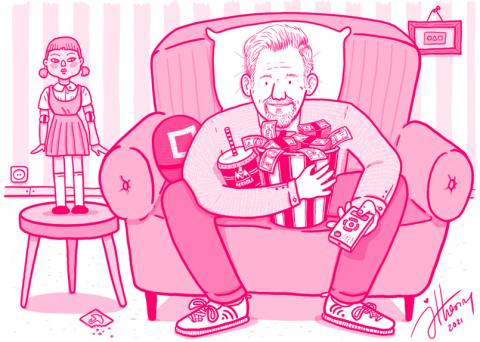

Zu den Bildern:

Die Serie «Flixnix» zur Titelgeschichte kommt von Beni Bischof. Per Photoshop und mit fingierten Untertiteln greift er in Filmszenen ein – und verwandelt Kitsch und Langeweile in Absurdität. Bekannt geworden ist der 49-jährige Künstler vor allem durch seinen subversiven Umgang mit Bild- und Textzitaten aus Alltag, Werbung und Populärkultur.