Asylpolitik: «Wie Kaninchen vor der Schlange»

Der Bundesrat will die SVP-Initiative gegen die Personenfreizügigkeit mit Verschärfungen im Asylrecht bekämpfen. Der grüne Nationalrat Balthasar Glättli erklärt mit einer neuen Statistik, warum das eine nichts mit dem anderen zu tun hat.

WOZ: Balthasar Glättli, Politik ist stets auch eine Auseinandersetzung über Begriffe. Mir ist aufgefallen, dass sich im rechten politischen Lager ein neuer Begriff grosser Beliebtheit erfreut: «Asylmigration». Wozu dient er?

Balthasar Glättli: Der Begriff stiftet bewusst Verwirrung. Er vermischt pauschal Flucht und Arbeitsmigration, um das Monster einer unkontrollierten Zuwanderung aus dem Globalen Süden an die Wand zu malen. Bemerkenswert ist, dass nicht nur die SVP den Begriff braucht, sondern auch Wirtschaftsverbände, die FDP und die NZZ von «Asylmigration» sprechen. So warnte etwa Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder im Dezember in der NZZ, die Ängste in der Bevölkerung vor neuen Abkommen mit der EU seien eine Folge der «Asylmigration». Bundesratsanwärter Markus Ritter hat gerade diese Woche im «Blick» positiv darauf Bezug genommen. Offenkundig wollen sie von den Herausforderungen der Personenfreizügigkeit ablenken, indem sie die Asylsuchenden zum Sündenbock machen. Dabei ist deren Beitrag an die Einwanderung vernachlässigbar.

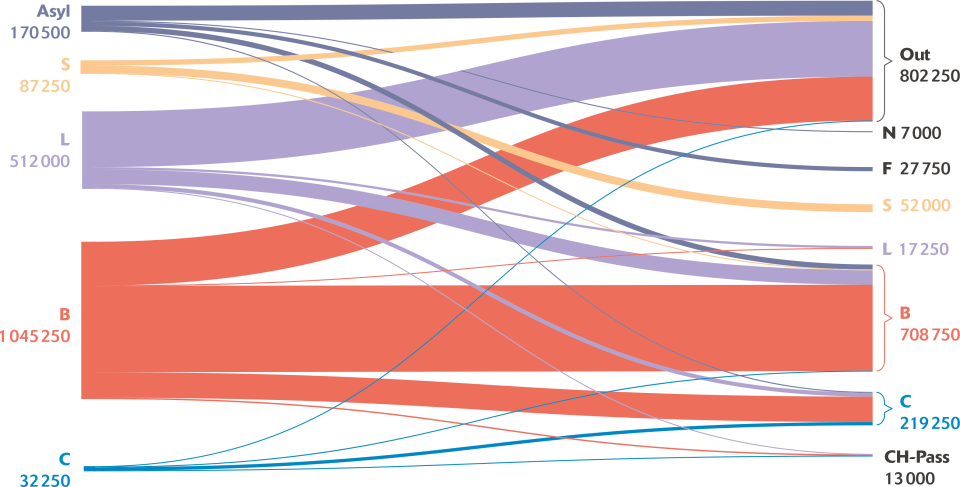

Statuswechsel 2014–2023

WOZ: Sie haben sich dazu Auswertungen aus der demografischen Verlaufsstatistik des Bundes beschafft, über die zuerst die «Republik» berichtet hat. Was beschreiben diese Zahlen?

Balthasar Glättli: Die Statistik umfasst sämtliche Leute, die in den zehn Jahren von 2014 bis 2023 in die Schweiz gekommen sind, sei es als Arbeitsmigrant:innen, Kurzaufenthalter:innen oder auch als Asylsuchende. Und sie zeigt, wohin die Personen über die Jahre statistisch gewandert sind: Sind sie noch hier? Konnten sie ihren Aufenthaltsstatus ändern? Haben sie das Land wieder verlassen oder verlassen müssen? Mit dieser Statistik lässt sich auch feststellen, durch welche rechtliche Tür die Menschen, die am Ende der Periode noch hier waren, am Anfang gekommen sind.

WOZ: Hat Sie das Ergebnis überrascht?

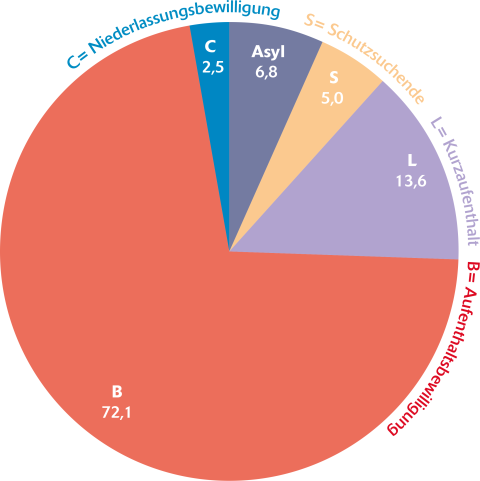

Balthasar Glättli: Ich hatte es vermutet, aber in dieser Deutlichkeit hat es mich doch überrascht: Gerade einmal 6,8 Prozent sind als Asylsuchende gekommen. Nochmals 5 Prozent sind Schutzsuchende aus der Ukraine. Der weitaus grösste Teil hatte hingegen eine Aufenthalts- oder eine Kurzaufenthaltsbewilligung, ist also auf dem Weg der Personenfreizügigkeit mit der EU oder mittels Kontingenten für Fachkräfte aus Drittstaaten in die Schweiz gelangt. Noch etwas ist auffällig: Insgesamt sind in diesem Zeitraum rund 1,8 Millionen Menschen gekommen, aber nur etwa eine Million ist geblieben. Man sieht also, dass die Bewegungen der Menschen äusserst vielfältig und komplex sind.

WOZ: Warum dann diese Fixierung der rechten Parteien auf die Asylsuchenden? Wir können das ja nicht nur in der Schweiz, sondern auch in allen Nachbarländern beobachten, aktuell speziell im deutschen Wahlkampf.

Balthasar Glättli: Den Kern all der rechten oder rechtsextremen Parteien bildet die Identitätspolitik, auch wenn sie diese bekanntlich am liebsten auf der linken Seite verorten. Es geht ihnen darum, das Fremde vom Eigenen, die Ausländer:innen vom angeblichen Volk zu trennen. Und diese Operation gelingt natürlich umso einfacher, je fremder sie die Zuwandernden erscheinen lassen können, vor denen sie warnen: wenn diese eine andere Sprache sprechen, eine andere Hautfarbe haben, einen anderen Glauben.

WOZ: Können Sie das an einem Beispiel beschreiben?

Balthasar Glättli: Als FDP-Präsident Thierry Burkart im Herbst in der NZZ ebenfalls von der «Asylmigration» sprach, stilisierte er die jungen Männer muslimischen Glaubens, insbesondere aus dem Maghreb, zur grössten Bedrohung empor. Dabei sind 2023 zum Beispiel 1600 Personen aus Marokko in die Schweiz gekommen, 1800 haben sie verlassen. Und der Saldo ist auch für Algerien und Tunesien negativ. Ich nehme an, Thierry Burkart kennt die Zahlen, und ich traue ihm zu, dass er sie auch lesen kann. Man muss bei seinen Aussagen deshalb Böswilligkeit vermuten.

WOZ: Vergangene Woche hat der Bundesrat Massnahmen beschlossen, um die Initiative der SVP zu bekämpfen, die eine Beschränkung der Einwohner:innenzahl der Schweiz auf zehn Millionen fordert. Ein beträchtlicher Teil der Massnahmen richtet sich gegen Asylsuchende. Wie beurteilen Sie die Vorschläge vor dem Hintergrund der Zahlen?

Balthasar Glättli: Ich halte sie schlicht für absurd. Denn wie ich anhand der Statistik gezeigt habe, sind die Asylsuchenden kaum für das Bevölkerungswachstum verantwortlich. Kommt hinzu, dass das Asylrecht teilweise zum zwingenden Völkerrecht gehört. Letztlich sind die Vorschläge auch praktisch untauglich: So sollen etwa die Asylverfahren noch weiter beschleunigt werden. Dabei hat die Dauer der Verfahren kaum einen Einfluss auf die Anzahl der Personen, die hier Schutz suchen.

WOZ: Der Bundesrat will auch regelmässig überprüfen, ob vorläufig aufgenommene Asylsuchende weiterhin Anspruch auf den Status F haben. Ausgerechnet die rechtlich am stärksten prekarisierten Menschen in der Schweiz sollen noch weiter diszipliniert werden.

Balthasar Glättli: Dieser Vorschlag ist nicht nur skandalös, sondern ignoriert bisherige Erfahrungen: Schon die Geflüchteten aus Eritrea – ein langjähriges Fetischthema der Rechten – hat man einer solchen aufwendigen Untersuchung unterzogen. Am Ende wurden bei 3400 Überprüfungen nur 83 Aufhebungen rechtskräftig.

Nettozuwanderung 2014–2023, in Prozent

WOZ: Macht der Bundesrat also die Sündenbock- zur Regierungspolitik?

Balthasar Glättli: In der Tat. Dass die SVP auf den Asylsuchenden herumhackt, ist bekannt; dass die FDP da öfters mitmacht, ist auch nicht neu; dass Economiesuisse dabei voll auf Linie ist, finde ich beängstigend. Und dass am Ende auch SP-Justizminister Beat Jans mitmacht, finde ich erschreckend.

WOZ: Jans hatte ursprünglich auch sozialpolitische Massnahmen gegen die SVP-Initiative gefordert, etwa vergünstigte Kita-Tarife. Mit diesen Forderungen ist er im Bundesrat unterlegen. War das angesichts der Mehrheitsverhältnisse in der Regierung nicht erwartbar?

Balthasar Glättli: Man muss hier den Handlungsspielraum, den Jans als Justizminister von Amtes wegen hat, von demjenigen unterscheiden, den er sich politisch im Bundesrat erkämpfen muss. Meinem Eindruck nach nutzt das Staatssekretariat für Migration, das ihm untersteht, schon den eigenen Spielraum von Amtes wegen nicht aus. Gerade vorletzte Woche hat die Geschäftsprüfungskommission kritisiert, dass die Vergabe humanitärer Visa an Flüchtlinge zu restriktiv gehandhabt wird. Dabei wurden diese Visa einst als Ersatz bei der Abschaffung des Botschaftsasyls angepriesen.

WOZ: Wie beurteilen Sie die Politik des Justizministers, wenn es darum geht, sich neuen Handlungsspielraum zu erkämpfen?

Balthasar Glättli: Hier sind Erfolge angesichts der Mehrheitsverhältnisse selbstverständlich schwieriger. Aber ich glaube nicht, dass sich Jans einen grösseren Spielraum schafft, wenn er sich rechts anbiedert, sondern wenn er eine eigene, klare Linie fährt. Auch in der Kommunikation: Die Zahlen beim BFS hätte sein Stab auch selbst anfordern können, als das Gerede von der «Asylmigration» im vergangenen Herbst immer lauter wurde. Doch alle sitzen wie die Kaninchen vor dem Giftzahn der SVP-Schlange.

WOZ: Was hilft Ihrer Meinung nach am besten gegen die Initiative?

Balthasar Glättli: Statt hypnotisiert nach rechts zu starren, sollten wir auf die realen Herausforderungen blicken, die sich in den nächsten zwanzig Jahren stellen. Alle Personen aus der Schweiz, die dannzumal als neue Fachkräfte in den Arbeitsmarkt eintreten können, sind bereits geboren. Schon heute ist klar, dass sie die Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft in Zukunft nicht werden decken können. Die Schweizer Gesellschaft wird erst recht auf Migration angewiesen sein. Bei der Personenfreizügigkeit geht es im Grundsatz aber nicht vorab um die Frage, wer zu welchen Bedingungen kommen darf.

WOZ: Sondern?

Balthasar Glättli: Zentral ist, wer zu welchen Bedingungen hier ist. Gerade letzte Woche haben die Gewerkschaften an ihrer Delegiertenversammlung in erfreulicher Klarheit daran erinnert, dass die Einführung der Personenfreizügigkeit die Ablösung des entwürdigenden Saisonnierstatuts bedeutet hat, das die Menschen auf ihre Arbeitskraft reduziert hat. Damit erhielten immerhin die zwei Drittel Ausländer:innen aus der EU die gleichen Rechte wie ihre Schweizer Kolleg:innen. Nur so können alle Beschäftigten für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, ohne Angst, bei Jobverlust umgehend das Aufenthaltsrecht zu verlieren.

WOZ: Die Mitte-Partei möchte als Gegenvorschlag zur SVP-Initiative eine Schutzklausel lancieren, die bei wirtschaftlichen Verwerfungen angerufen werden soll. Halten Sie das für eine unterstützenswerte Idee?

Balthasar Glättli: Solche Klauseln sind ökonomisch unlogisch: Sie sollen angerufen werden, wenn es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt. Doch genau dann ist die Zuwanderung in der Regel tief. Als Grüner erscheint mir die Umweltverantwortungsinitiative, über die wir am Wochenende abstimmen, doch weit visionärer als der ganze «Masseneinwanderungsplunder» der SVP: Die Zeiten der Bevölkerungsexplosion sind vorbei – die Herausforderung heute ist eine Wirtschaft mit Zukunft, die nicht auf Kosten der natürlichen Ressourcen wächst und wachstumsunabhängig Wohlfahrt schafft.

Balthasar Glättli (52) ist ein ausgewiesener Kenner der Asyl- und Migrationspolitik. Kürzlich hat er im Selbstverlag das Buch «Es kommen die Richtigen. Klarstellungen zur aktuellen Schweizer Asylpolitik» veröffentlicht.