Unbequemes Kulturerbe: Erinnern üben

Ein Wandbild in einem Quartierschulhaus löst einen Streit über Berns koloniale Vergangenheit aus. Und führt zur Frage: Wie kann eine Stadt in die Verantwortung genommen werden?

Sie sei «nachhaltig und konstruktiv verunsichert», sagt Annina Zimmermann, und das sei auch gut so. Bis 2024 war sie bei Kultur Stadt Bern zuständig für Kunst im öffentlichen Raum und damit auch für ein Wandbild in einem Quartierschulhaus, das wegen seiner rassistischen Darstellungen für viele Diskussionen sorgte. Nach einem langen Prozess wurde es aus der Schule entfernt und dem Bernischen Historischen Museum (BHM) übergeben. «Was bleibt?», fragt wenig später die Künstlerin Fatima Moumouni vom Verein «Das Wandbild muss weg!». Und antwortet gleich selbst: «Als Allererstes bleibt, dass es geht.» Ja, aber was heisst das genau?

Es ist März 2025, in der Berner Dampfzentrale treffen sich fast hundert Menschen aus aktivistischen Zusammenhängen, Verwaltung, Politik, Kultur und Forschung zum Forum «Das Wandbild ist weg – wie weiter?». Sechs Jahre ist es her, dass ein Artikel im «Bund» auf das Wandbild im Berner Wylergutschulhaus aufmerksam machte. Ein illustriertes Alphabet der Künstler Emil Zbinden und Eugen Jordi von 1949 zeigt neben A wie Affe oder B wie Blume auch stereotypisierte Abbildungen: beim C einen Menschen aus China, beim I einen Indigenen aus Nordamerika, beim N eine Schwarze Person. Der Artikel löst heftige Reaktionen aus, der «Bund» muss wegen der vielen rassistischen Aussagen seine Kommentarspalte schliessen. Bald übermalen Aktivist:innen die drei Buchstabenkacheln mit schwarzer Farbe. Im Sommer 2020 schreibt die Kommission für Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Bern einen Wettbewerb aus: Wie soll mit dem Wandbild umgegangen werden?

Von Fall zu Fall

«Es war eine günstige Zeit für unsere Forderung», sagt Vera Ryser vom Verein «Das Wandbild muss weg!» heute. Der Sommer 2020 ist der nach dem Mord am Afroamerikaner George Floyd durch einen Polizisten; die Black-Lives-Matter-Proteste schwappen auch auf die Schweiz über. Erstmals interessiert sich eine breite Öffentlichkeit für die Frage, wie mit rassistischen Darstellungen und Begriffen im öffentlichen Raum umzugehen ist; in Zürich rücken problematische Hausbeschriftungen im Niederdorf in den Fokus. Den Wettbewerb in Bern entscheidet der Verein für sich: Das Wandbild soll aus dem Schulhaus entfernt und mitsamt übermalten Kacheln an das BHM übergeben werden, eine künstlerische Installation soll an der frei werdenden Stelle an das Bild, aber auch an den Protest dagegen erinnern.

Das Projekt wird von einem hitzigen, aber zunehmend differenzierten öffentlichen Diskurs begleitet. Dem Verein schlägt auch viel Kritik und Unverständnis entgegen. Urheberrechtliche Abklärungen mit den Erb:innen der Künstler und eine Klage vor dem Bauinspektorat verzögern das Projekt. Die städtische Denkmalpflege bewertet den Fall selbst nicht und überlässt die Diskussion der Öffentlichkeit. Darauf entsteht ab 2021 eine Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Abteilung Konservierung und Restaurierung der Hochschule der Künste Bern (HKB).

«Im Vordergrund stand die technische Machbarkeit der Abnahme», sagt deren Leiterin Christel Meyer-Wilmes; allerdings habe der Fall auch an der HKB kontroverse, manchmal emotionale Diskussionen angestossen. Die ethischen Richtlinien des Fachs halten grundsätzlich fest, Kulturerbe sei zu bewahren und möglichst in seinem Kontext zu belassen. Doch wie geht man damit um, wenn es aus heutiger Sicht problematisch ist? «Solche Diskussionen gibt es international schon länger, etwa in Deutschland im Zusammenhang mit Kulturerbe aus der Nazizeit», sagt Meyer-Wilmes. «Die Auswirkungen von unbequemem Kulturerbe auf den Menschen sind für Restaurator:innen immer eine Herausforderung. Inhaltlich bewerten können wir nur von Fall zu Fall.»

Zurück im Schulhaus

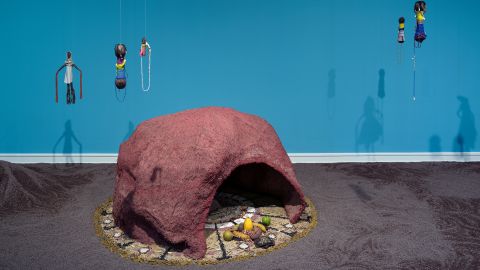

Im März 2024 wird das Wandbild an das BHM übergeben, Ende April 2024 die vom Verein konzipierte Ausstellung «Widerstände – Vom Umgang mit Rassismus in Bern» eröffnet. «Es ging darum, die Deutungshoheit abzugeben», sagt Anna-Pierina Godenzi, Projektleiterin beim BHM, im Rückblick. Die Zusammenarbeit sei nicht immer nur harmonisch gewesen, «und das ist gut so. Gemeinsame Lernprozesse dürfen nicht nur flauschig sein, sonst gehen sie nicht genug in die Tiefe.» Im Museum selbst hat die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit – auch der eigenen – schon einige Jahre zuvor begonnen, etwa im Rahmen von Provenienzforschung zu Sammlungen aus kolonialen Kontexten. «Durch das Wandbild wurden Fragen schärfer gestellt, mehr Abteilungen waren involviert. Die räumliche Präsenz im Haus machte das Thema unausweichlich», so Godenzi. Bis Anfang Juni 2025 dauert die Ausstellung, sie ist gut besucht, auch viele Schulklassen kommen. «Wir machen die Erfahrung, dass sich die Leute mit schwierigen und komplexen Themen auseinandersetzen wollen und das Museum als Ort dafür schätzen», sagt Godenzi, das zeige etwa auch das grosse Interesse an der derzeit laufenden Ausstellung zu fürsorgerischen Zwangsmassnahmen in der Schweiz.

Nach der Finissage ist die Geschichte noch nicht ganz auserzählt. «Uns ist wichtig, den Bogen zurück in die Schule zu schlagen», sagt Ryser: Dort hat die Zürcher Künstlerin Shirana Shahbazi im Frühling 2025 ein Werk aus farbigen Keramikplatten installiert, das sich vom Untergeschoss durch das Treppenhaus hinauf in den ersten Stock zieht. Wo früher das Wandbild war, bleibt vorerst eine Leerstelle. Diese soll in Workshops der Künstlerin mit den Abschlussklassen des Schulhauses in den nächsten Jahren nach und nach aufgefüllt werden.

Dass der Prozess viel länger gedauert hat, als sie sich das zu Beginn vorstellten, sei herausfordernd gewesen, sagt Ryser. Gleichzeitig verspreche das Nachhaltigkeit: «Das Thema konnte in den Institutionen gären. Wir mussten uns alle nicht einmal, sondern immer wieder mit dem Thema beschäftigen.» Und: «Im Prinzip war es gleichzeitig Grundlagenforschung und Probe aufs Exempel. Darauf können wir von jetzt an zurückgreifen.»

Den Widerstand archivieren

Und darüber hinaus? «Den Einzelfall haben wir durchexerziert, jetzt geht es ums Allgemeinere», sagt der Sozialanthropologe Rohit Jain, der das Forum in der Dampfzentrale im März mitorganisiert hat. Hier geht es auch um die Frage, wie es nach Abschluss des Projekts weitergehen kann. Jain und eine Gruppe von Forumsteilnehmer:innen setzen sich für eine städtische Strategie zur Erinnerungskultur ein: «Die Stadt muss für ihre koloniale Geschichte und die eigene Rolle darin Verantwortung übernehmen. Über Einzelfälle hinaus ist da bisher noch zu wenig passiert.» Auf parlamentarischer Ebene soll nun ein Vorstoss dazu ausgearbeitet werden. Tatsächlich habe der Prozess in den städtischen Institutionen zwar eine Sensibilisierung bewirkt, aber keine strukturellen Veränderungen angestossen, wie die Kulturbeauftragte der Stadt Bern, Franziska Burkhardt, sagt. Und: «Einen Umgang mit Erinnerung muss die Zivilgesellschaft selbst finden. Das kann die Stadt nur unterstützen.»

Verantwortung zu übernehmen, bedeute allerdings weit mehr, als einfach Gelder für Projekte zu verteilen, sagt Jain. Umgekehrt ist die Geldfrage auch eine politische, die am Forum für Konsternation sorgt. Man wisse in vielen Bereichen längst, was es brauche, sagen mehrere Sprecher:innen – bloss das Geld für die Umsetzung fehle an allen Ecken und Enden. Auch beim Wandbild reichte das von der Stadt gesprochene Geld bei weitem nicht, neben Geldern von Bund, Kanton und Stiftungen kam für die fachgerechte Abnahme mittels Crowdfunding auch die Zivilgesellschaft auf.

Anna-Pierina Godenzi fordert ein grundsätzliches Umdenken bei der Vergabe von Fördermitteln: «Die Auseinandersetzung mit kolonialen Verflechtungen kann nur nachhaltig gefördert werden, wenn man auf Prozesse und Strukturen fokussiert, nicht nur auf Produkte.» Andernfalls bestehe die Gefahr, dass das Thema zwar in die Institutionen gelange, aber mit Abschluss der Projekte auch wieder gehe.

Und das Wandbild? Es befindet sich derzeit im Depot des Historischen Museums, wo es im Rahmen von Führungen weiterhin zugänglich bleibt. Trotzdem sorge das in der Fachwelt für einige Kritik, wie Meyer-Wilmes von der HKB sagt – könnte es, fernab der Öffentlichkeit, deswegen nun in Vergessenheit geraten? Godenzi meint: «Wir haben in der Sammlung nun den Widerstand archiviert. Auch das trägt dazu bei, dass er in Erinnerung bleibt.»