Kunsthalle Bern: Eine neue Sicht statt alter Blickwinkel

Mit Arbeiten von Tuli Mekondjo und Melvin Edwards konfrontiert die Kunsthalle Bern nach der Wiedereröffnung das Publikum mit geraubten Kulturgütern und strukturellem Rassismus. Auch die Institution selbst will sich unter iLiana Fokianaki kritisch unter die Lupe nehmen.

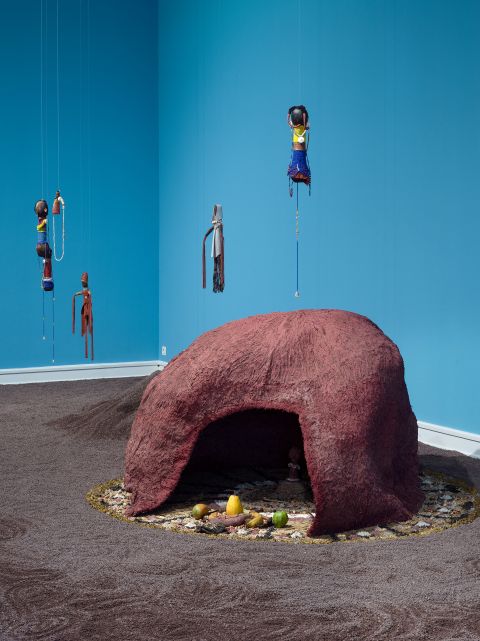

Wer durch die neue Glastür ins Untergeschoss der Kunsthalle Bern tritt und scharf links abbiegt, findet sich in einer namibischen Landschaft wieder. Himmelblau gestrichene Wände, Kieselsand auf dem Boden, im Zentrum eine rote Lehmhütte. Darüber schweben Puppen aus Muscheln, Harz, Holz oder Leder, mit Fäden an der Decke befestigt, geschaffen von Tuli Mekondjo.

Als die Künstlerin das Berliner Humboldt-Forum besuchte, sah sie ein solches Objekt zum ersten Mal: ein «crafted child», in westlicher Ethnografie als Fruchtbarkeitspuppe bezeichnet. Die Figur stammt aus dem Norden Namibias. Mekondjo erfuhr, dass sie von ihren Vorfahrinnen aus der Gesellschaft der Ovambo gefertigt und vor über hundert Jahren aus jenem Dorf geraubt worden war, in dem auch ihre Familie gelebt hatte.

Will man das Raubgut zurück?

Die Puppen begleiteten junge Frauen über Generationen hinweg ins Erwachsenenleben, bis christliche Missionare die Praxis verboten. Mit ihnen verschwand auch das Wissen um ihre Herstellung. Wie Millionen andere Objekte und rituelle Gegenstände, die aus den Kolonien nach Europa gelangten, existieren sie heute nur noch in den ethnologischen Sammlungen.

Mekondjo, 1982 während des namibischen Unabhängigkeitskriegs geboren, will mit der Rekonstruktion der Puppen ihre Ahn:innenlinie wiederherstellen. Während des Medienrundgangs formuliert sie Fragen zur Rückgabe des geraubten Kulturguts: Was tun mit den Puppen in den Museumsdepots? Viele sind beschädigt, abgenutzt und mit Pestiziden belastet. Will man sie so überhaupt zurückhaben?

«Manchmal bin ich so erschöpft», sagt die Künstlerin, während sie in den zweiten Raum führt, eine Art Archiv, in dem sie mittels Filmaufnahmen, Textilien und Fotografien koloniale Gewalt anschaulich macht. «Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich in den Westen komme, müsse ich ihn über sein koloniales Erbe unterrichten. Es ist Zeit, dass beide Seiten untersuchen, was war. Das wäre nicht nur eine Bürde weniger für mich, sondern auch befreiend für euch.»

Jeden Stein umgedreht

Tuli Mekondjo und der 88-jährige Melvin Edwards eröffnen mit jeweils eigenen Einzelausstellungen die Kunsthalle Bern neu, nachdem diese erstmals seit 1918 aus feuerpolizeilichen Gründen renoviert worden war. In den vergangenen Monaten ging es jedoch nicht nur um bauliche Veränderungen. Auch sonst sei im Haus jeder Stein umgedreht worden, sagt Direktorin iLiana Fokianaki. Wofür steht die Kunsthalle Bern? Was war sie früher, und was will sie künftig sein? Solche Fragen hätten sie und ihr Team beschäftigt.

Durch Gespräche mit Kurator:innen, Besucher:innen oder Förder:innen habe man versucht, die Aussenwahrnehmung der Kunsthalle zu erfassen. Fokianaki betont, dass sie nicht die Erste sei, die sich dieser Frage widme. Trotz der beeindruckenden Geschichte der Institution – sie wurde vor über einem Jahrhundert gegründet und galt unter der Leitung von Harald Szeemann in den sechziger Jahren mitunter als radikalster Kunstraum Europas – war ihre Ausrichtung lange von weissen und männlichen Blickwinkeln dominiert. Stimmen aus nichtwestlichen Kontexten seien zu wenig sichtbar gewesen, so Fokianaki. Diese Leerstellen will sie schliessen.

Fokianakis Amtszeit begann nach einem umfangreichen personellen Wandel. Nach sieben Jahren hatte Valérie Knoll, die erste Frau an der Spitze der Kunsthalle, 2022 die Leitung an Kabelo Malatsie übergeben. Die südafrikanische Direktorin setzte auf kollaborative Strukturen, eine kritisch-dekoloniale Haltung und flache Hierarchien. Nach Malatsies Rücktritt Ende 2023 – sie kündigte nach nur einem Jahr – übernahm Fokianaki im April 2024.

Fokianaki ist Gründerin des Kunstraums State of Concept Athens, einer unabhängigen Institution im Zentrum der griechischen Hauptstadt, die globale Machtverhältnisse analysiert. Als In-situ-Kuratorin greift sie lokal relevante Themen auf und verknüpft sie mit globalen Fragestellungen. Wie das in Bern aussieht, zeigte sich vor der Wiedereröffnung im Juni, als der ghanaische Künstler Ibrahim Mahama das Gebäude mit gebrauchten Jutesäcken verhüllte, die zuvor für den Transport von Kakao verwendet worden waren. Mahamas Geste war ein deutlicher Kommentar zur Geschichte der Institution und zitierte zugleich das Projekt des Künstler:innenehepaars Christo und Jeanne-Claude, das 1968 mit der Kunsthalle sein erstes Gebäude verhüllt hatte. Gleichzeitig verweist das Werk auf die koloniale Geschichte eines Genussmittels.

In der Fermentierungsphase

Sie habe bei ihrem Vorstellungsgespräch in Bern von einem «institutionellen Spillover-Effekt» gesprochen, schreibt Fokianaki auf Nachfrage. Gemeint ist eine Kunstinstitution als durchlässiger Organismus, der für gesellschaftliche Realitäten offen ist. Die Umbauten in den letzten Monaten nutzte sie, um Prozesse im Haus zu hinterfragen. Sie nannte es die «Fermentierungsphase».

So wurde nicht nur ein zusätzlicher Notausgang eingebaut, der als Glastür im Untergeschoss erstmals auch Menschen mit Rollstuhl einen direkten Zugang zur Ausstellung ermöglicht und den angrenzenden Park als potenziellen Ausstellungsraum miteinbezieht. In Workshops und Gesprächen mit Mitarbeitenden und mithilfe externer Beratung strukturierte man auch Abläufe neu, überarbeitete Arbeitsverträge, führte barrierefreie Vermittlungsangebote ein, setzte Kriterien dafür, welches Geld künftig angenommen wird, und definierte Nachhaltigkeitsziele. «Das sind natürlich keine Veränderungen, die alle von heute auf morgen geschehen können», schreibt Fokianaki. «Zu sagen, dass wir Flugreisen vermeiden, ist einfach, aber die Heizungs- oder Beleuchtungsanlage zu ändern, dauert länger.»

Die Neuerungen sollen künftig in einem «Code of Conduct» festgehalten werden, der zurzeit noch von allen kommentiert werden kann, die im Haus aktiv sind. Während der «Fermentierungsphase» waren die Ausstellungsräume nur teilweise geöffnet. Aber auch die Besucher:innen konnten mitfermentieren, etwa beim Einlegen von Eiern während eines Workshops. In einem Planschbecken im Foyer schwamm in dieser Zeit ein stattlicher Kombuchapilz.

Schaukel aus Stacheldraht

Seit der Wiedereröffnung fällt an genau dieser Stelle der Blick nicht mehr auf das blassrote, glitschige Gebilde, sondern auf Melvin Edwards’ Werkreihe «Lynch Fragments», während John Coltranes Saxofonsolo «Welcome» durch den Eingang hallt. Die Assemblagen des afrodiasporischen US-Künstlers Edwards sind aus Resten von Werkzeugen, Schlössern oder Waffenteilen geschweisst: ästhetisch und von unangenehmer Spannung durchdrungen. Der Lynchmord an dem vierzehnjährigen Afroamerikaner Emmett Till 1955 durch zwei Weisse, die straflos davonkamen, markierte einen Wendepunkt in der US-Bürgerrechtsbewegung. Edwards begann 1963, in der Hochphase der Bewegung, mit «Lynch Fragments» und arbeitet bis heute daran. Weitere eindrucksvolle Skulpturen von ihm bestehen aus Stacheldraht – darunter etwa eine monumentale Schaukel, die er seiner Grossmutter widmete.

Zur Vernissage betraten die Besucher:innen den Park erstmals durch die neue Glastür, um dem Saxofonspiel des jamaikanisch-US-amerikanischen Künstlers JJJJJerome Ellis zu lauschen. Dieser richtete sein Spiel weniger ans menschliche Publikum als an Bäume, Käfer, Blumen und Vögel. Vielleicht wandelt sich in der Kunsthalle tatsächlich mehr als nur die Architektur. Der Auftakt mit Mekondjo und Edwards überzeugt jedenfalls, weil er sorgfältig kuratiert ist und ernst nimmt, was Kunst leisten kann: erfahrbar zu machen, was oft nicht gesehen werden will.

Kunsthalle Bern, bis 17. August 2025. Begleitet und kommentiert wird die Ausstellung von der New Yorker Künstlerin Tschabalala Self. www.kunsthalle-bern.ch