Asylbewegung: Immer weitermachen

Gegen Verschärfungen und Rechtsruck: Vor vierzig Jahren entstand die Schweizer Asylrechtsbewegung. Kommendes Wochenende werden deren Errungenschaften gefeiert.

«Wir waren viele, und wir waren sicher: Wir verändern die Welt! Das wollte niemand verpassen.» So erinnert sich Asylrechtsaktivistin Anni Lanz an die Zeit Mitte der achtziger Jahre zurück. In einem rassistischen gesellschaftlichen Umfeld hatte die Politik 1986 die Asylgesetzgebung verschärft. Der Umgang mit Geflüchteten wurde rauer, es wurden Lager eingerichtet und die Ausschaffungshaft eingeführt. Gleichzeitig begann die Schweiz damit, Menschen in Diktaturen und Bürgerkriegsländer auszuweisen, nach Sri Lanka, in die Türkei und ins damalige Zaire, die heutige Demokratische Republik Kongo.

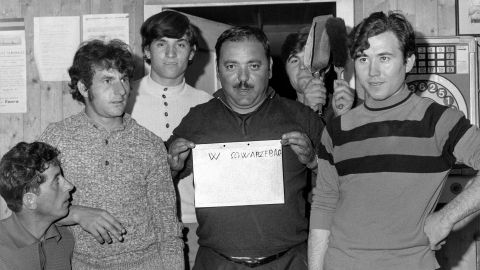

Als Reaktion darauf entstanden schweizweit Kollektive und Basisorganisationen, die sich gegen diese Asylpolitik wehrten. «Wir waren so viele, dass uns keine Verfolgung drohte, wenn wir von Ausschaffung bedrohte Menschen versteckten», schildert Lanz die damalige Situation. «Es war der Beginn einer Bewegung.»

Nun feiern mehrere der damals gegründeten Organisationen Jubiläen: die Freiplatzaktion, die später indirekt aus ihr hervorgegangene Sans-Papiers-Anlaufstelle Zürich (Spaz) sowie Solidarité sans frontières (Sosf), ein Zusammenschluss zweier Mitte der achtziger Jahre entstandener Organisationen. Bei der Sosf-Vorgängerorganisation «Bewegung für eine offene, demokratische und solidarische Schweiz» war Lanz lange als Sekretärin aktiv.

Mutlose linke Parteien

In den vierzig Jahren, in denen die Organisationen inzwischen aktiv sind, hat sich das politische Umfeld stark verändert. Anfang der neunziger Jahre begann die SVP, den gesellschaftlichen Rassismus gezielt und strategisch zu schüren und zu instrumentalisieren. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Geändert hat sich aber das Umfeld, in dem die Partei mit ihren rassistischen Parolen auf Stimmenfang geht: Die immer weiter gehenden Forderungen sind mehrheitsfähig geworden. Der Asylgesetzverschärfung von 1986 folgten immer noch strengere, das Recht auf Asyl wurde stetig weiter ausgehöhlt.

«Die Geschwindigkeit, mit der die Entrechtung der Geflüchteten vorangetrieben wird, hat sich zuletzt noch einmal deutlich erhöht», sagt Sophie Guignard, politische Sekretärin bei Sosf. Sie kritisiert die zaghafte Reaktion der linken Parteien, die der destruktiven Politik von rechts nichts entgegensetzten. Sie wollten sich die Finger nicht am Thema verbrennen und würden deshalb lieber schweigen. «Dabei geht es die ganze Gesellschaft etwas an, wenn in einem Bereich die Menschenrechte immer weiter aufgehoben werden.» Auch die grossen Hilfswerke, die sich in der Schweizer Flüchtlingshilfe zusammengeschlossen haben, agierten zu zurückhaltend, findet Guignard. Die Flüchtlingshilfe habe Angst, als «politisch» wahrgenommen zu werden. So werde eine grosse Chance verpasst, der von rechts mit grosser Aggression und ohne Fakten vorangetriebenen Abschaffung des Asylrechts etwas entgegenzusetzen.

Und so sind es weiterhin kleinere Organisationen, die den Widerstand gegen die immer brutalere Asyl- und Migrationspolitik aufrechterhalten und organisieren – eine grosse Herausforderung, auch wenn sich viele der Basisorganisationen von einst längst professionalisiert haben. Die Zürcher Freiplatzaktion etwa wandelte sich von einer Organisation, die «freie Plätze» für Geflüchtete suchte, zur Rechtsberatungsstelle für Geflüchtete und Migrant:innen. Die Spaz berät Sans-Papiers, während Sosf die Entwicklungen der Asylpolitik analysiert und die Kämpfe anderer Organisationen verstärkt. Im November etwa lädt sie zum grossen Asylkongress.

Das Recht verändern

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen werden dabei auch Erfolge erzielt. «Uns gelingt es immer wieder, ein Bleiberecht für unsere Klient:innen zu erwirken», sagt Corinne Reber, Kogeschäftsleiterin der Freiplatzaktion. «Wir beraten und vertreten auch bewusst Menschen, deren juristische Chancen gering sind.» Man wolle nicht nur mit dem bestehenden Recht arbeiten, sondern dieses auch zugunsten der Geflüchteten verändern. «Angesichts der politischen Lage im Land ist es wichtig, die Rechtsarbeit auch politisch zu führen.»

Neben der praktischen Arbeit tue man dies auch mit Kritik am Asyl- und Migrationsregime, mit Stellungnahmen und Veranstaltungen – aber auch mit der (Mit-)Gründung neuer Angebote wie Pikett Asyl oder dem Bündnis unabhängige Rechtsarbeit. Mit diesen neuen Angeboten reagiert die Bewegung auf die Asylrechtsverschärfungen – so wie vor zwanzig Jahren auch die Spaz von einer ehemaligen Aktivistin der Freiplatzaktion als Antwort auf die zunehmende Illegalisierung von Migrant:innen mitgegründet worden war.

Die Asylbewegung habe sich stetig weiterentwickelt, sagt Sophie Guignard von Sosf. «Dabei sind es immer noch unzählige Basisorganisationen, die einen grossen Teil der Arbeit leisten, Autonome Schulen, Besuchsgruppen oder die Solinetze.» Bis heute hielten «unzählige Aktivist:innen die Stellung». Die inzwischen achtzigjährige Anni Lanz drückt das so aus: «Nicht nur klagen, wie schlimm es geworden ist, sondern einfach weitermachen – und dabei widerständig bleiben.»

Das Fest zum Jubiläum findet am Samstag, 25. Oktober 2025, ab 17 Uhr in der Roten Fabrik in Zürich statt – mit Podium, Markt, Apéro und Konzerten.