Jenische: Kindheit unter Verdacht

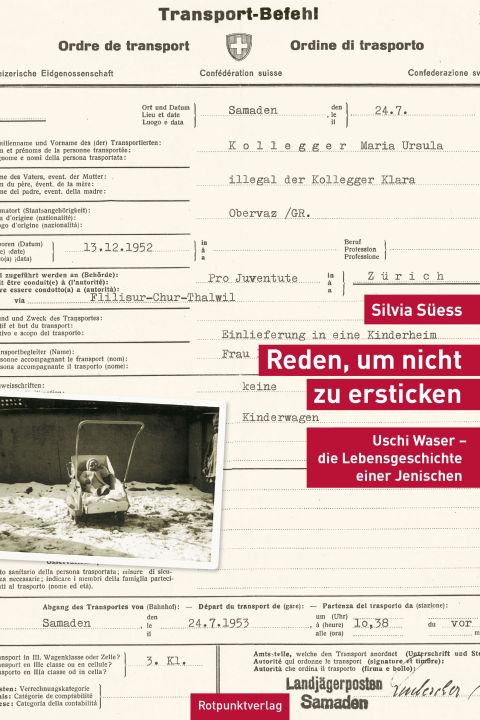

Kaum war Uschi Waser auf der Welt, versuchte das «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse», die Familie zu «sanieren». Ein leicht gekürzter Vorabdruck aus dem neuen Buch «Reden, um nicht zu ersticken».

Es ist ein trüber Wintertag. Möglicherweise liegt ein wenig Schnee in Rüti im Zürcher Oberland, als Maria Ursula Kollegger am 13. Dezember 1952 im Bezirksspital zur Welt kommt. Sie ist das erste Kind von Klara Kollegger und wird mit Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Wie es der jungen Mutter geht, wie lange sie im Spital bleibt und ob sie sich von dem Eingriff und der Narkose gut erholt, ist unbekannt. Die Zwanzigjährige ist unverheiratet. Wer der Vater des Babys ist, weiss nur sie. Zur Zeit der Geburt ihres ersten Kindes lebt Klara Kollegger seit über zwei Jahren bei einer jenischen Familie in Rüti und kümmert sich um die junge, kranke Mutter.

Seit Jahren wird die Familie Kollegger, eine jenische Familie aus Graubünden, von Alfred Siegfried verfolgt (vgl. «Verbrechen gegen die Menschlichkeit»). So bleibt auch die Geburt von Maria Ursula nicht unbeobachtet von den alles überwachenden Augen des Hilfswerksleiters. Drei Monate nachdem das Kind zur Welt gekommen ist, meldet sich Siegfried beim Bezirkssekretär Emil Jucker von Pro Juventute in Rüti, dem Beistand von Maria Ursula.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Von 1926 bis 1973 wurden über 600 jenische Kinder vom «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» ihren Familien entrissen – unter dem Vorwand, sie vor einem «liederlichen» Leben zu retten. Das Hilfswerk gehörte zur Stiftung Pro Juventute, sein Leiter war Alfred Siegfried.

Uschi Waser war eines dieser Kinder. Im Buch «Reden, um nicht zu ersticken» zeichnet WOZ-Redaktorin Silvia Süess die Geschichte der heute 73-Jährigen nach, die seit über 35 Jahren für die Anerkennung des Leides kämpft, das ihr angetan wurde. Vergangenes Jahr hat der Bundesrat die Verfolgung der Jenischen und Sinti:zze als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» anerkannt.

Das Buch basiert grösstenteils auf Wasers Erzählungen und ordnet ihre Geschichte in einen historischen und politischen Kontext ein. Der abgedruckte Text ist eine gekürzte Fassung des Kapitels «Verlorene Kindheit».

Silvia Süess: «Reden, um nicht zu ersticken. Uschi Waser – die Lebensgeschichte einer Jenischen». Rotpunktverlag. Zürich 2026. 280 Seiten.

Lesungen in: St. Gallen, Palace, Dienstag, 24. Februar 2026, 19.30 Uhr; Aarau, Buchhandlung Wirz, Donnerstag, 26. Februar 2026, 19.30 Uhr; Zürich, Paulusakademie, Donnerstag, 5. März 2026, 19 Uhr. www.rotpunktverlag.ch

Siegfried schreibt an Jucker im März 1953: «Die Familie Kolegger ist, wie Sie schon wissen, eine fahrende Sippe aus Obervaz. An der Sanierung gerade dieser Familie sind wir zusammen mit den heimatlichen Behörden aufs höchste interessiert. Ich bin Vormund von 7 Kinder Kollegger. […] Diese Kinder sind von den Eltern alle richtig verlassen worden; man hat sie im Waisenhaus Obervaz eingestellt und sich nicht weiter um sie bekümmert. Da sie alle geistig normal und eher leicht zu lenken sind, glauben wir berechtigte Hoffnung zu haben, dass sie zu einem sesshaften Leben erzogen werden können.» Es sei unter allen Umständen zu verhindern, dass «ein neuer Ableger an Vagantität entsteht».

Der verachtende Ton des Briefs zieht sich durch die Hunderten von Aktenseiten, die Siegfried allein im ersten Lebensjahr über Maria Ursula angelegt hat. In den scheinbar sachlich formulierten Briefen an Behördenvertreter:innen macht er immer wieder herabsetzende Aussagen über die Mutter und später auch über das Kind. Die Briefe an die Mutter sind in autoritärem und auch anbiederndem Ton verfasst. Mal droht er ihr, schüchtert sie ein, belehrt sie, mal sucht er manipulativ ihr Einverständnis.

Nur einen Monat nach der Geburt ihres Kindes muss Klara Kollegger beim Bezirkssekretär Jucker antreten. Es ist seine Aufgabe als Beistand des Kindes, herauszufinden, wer dessen Vater ist, um ihn auf Zahlung des Unterhaltsbeitrags zu verpflichten.

Vielleicht geht Klara Kollegger an diesem Tag im Januar 1953 zu Fuss durch den Schnee, der die Strassen bedeckt. Vielleicht knirscht es leicht unter ihren Schuhen. Vielleicht hat sie noch Schmerzen von der Narbe am Bauch. Ob sie das Baby bei sich hat, lässt sich den Akten nicht entnehmen, aber wahrscheinlich ist sie allein; gemäss den Akten hat sie es schon früh in Pflege gegeben. Das Pflegegeld, so wird später notiert, hat sie «stets auf den Tag genau im Voraus entrichtet».

Jucker führt eine erste Einvernahme mit der Mutter durch, um herauszufinden, wer der Vater ist. Hat er ihr gedroht? Schrie er sie an? Und sie, blieb sie ruhig? War sie eingeschüchtert? Das alles verraten die Akten nicht. Doch verbrieft ist: Klara Kollegger verrät den Namen nicht. Sie gibt an, ihn nicht zu wissen. Sie sagt, es sei ein Automobilist, der sie zum Mitfahren eingeladen habe, was der Bezirkssekretär nicht glaubt. Er notiert: «Zwingen kann ich Frl. Kollegger zu andern Aussagen nicht.»

Anfang Juni 1953 wird Alfred Siegfried von der Vormundschaftsbehörde Rüti zum Vormund von Maria Ursula ernannt. Daraufhin geht die Mutter auf das Jugendsekretariat Rüti. Dort habe sie «Radau» gemacht. Eine Sekretärin protokolliert den Besuch ausführlich. Klara Kollegger will Rekurs gegen die über ihren Kopf hinweg gefällte Vormundsentscheidung einlegen. Sie kenne den Vormund, der bereits ihrer war, schon länger und habe mit ihm schlechte Erfahrungen gemacht.

Kurz darauf bittet die Vormundschaftsbehörde Rüti Siegfried mehrmals, alles daran zu setzen, herauszufinden, «wer der a. e. Kindsvater ist» – «a. e.» steht in den Akten für «ausserehelich». Er solle all seinen Einfluss geltend machen, um den Namen des «Schwängerers» herauszufinden, denn sie müssten innerhalb eines Jahres nach der Geburt den Vaterschaftsprozess einleiten. Siegfried antwortet zwar: «Irgendwelche Alimente werden da kaum zu erwarten sein», doch um den Vater ausfindig zu machen, scheuen er und die lokalen Behörden in der Folge keinen Aufwand, wie die akribisch festgehaltenen Korrespondenzen in der Sache zeigen.

Während dieser Suche nach dem Vater sei das Kind plötzlich verschwunden, behauptet Siegfried. Klara Kollegger hat es aus dem Kinderheim Rüti genommen und auf Empfehlung eines Arztes zu einem Höhenaufenthalt ins Engadin gebracht, weil Maria Ursula asthmatisch ist. Während sie das Kind bei einer Bekannten untergebracht hat, arbeitet Klara Kollegger dort als Hausiererin. Dass sie über seinen Kopf hinweg gehandelt hat, ist für Siegfried unhaltbar. In einem Brief an die Kantonspolizei Zürich «ersucht» er «höflichst» darum, die Mutter mit Kind, die sich «seinem Einfluss entziehen wolle», polizeilich auszuschreiben.

Der Landjägerposten Samaden stellt einen Transportbefehl für die siebenmonatige Maria Ursula aus. Darin wird das Kind nicht als «illegitim», sondern sogar als «illegal» bezeichnet. Maria Ursula wird abgeholt und mit dem Zug in der dritten Klasse vom Engadin ins solothurnische Deitingen gebracht, wo ihr Siegfried einen Heimplatz organisiert hat.

Wieder ein neues Gesicht für das Kind. Hat das Kind geweint, als es mitgenommen wurde? Wurde es von der Transportbegleiterin getröstet? Ausser einem Kinderwagen wird dem Kind gemäss Transportbefehl nichts mitgegeben. Keine Kleider, kein Kuscheltier, keine Decke. Die Zugfahrt vom Engadin ins Solothurnische dauert mehrere Stunden.

Siegfried schreibt einen Brief an Klara Kollegger, in dem er, als sei sie ein unartiges Kind, ihr Fehlverhalten tadelt. Und er erpresst sie: Es werde ganz von ihrem Verhalten abhängen, wie sich die Sache weiterentwickle: «Wenn Sie wie bisher finanziell weiter Ihre Pflicht tun, so werden sich keine Schwierigkeiten ergeben.» Sie dürfe jedoch keine Handlungen unternehmen, ohne ihn vorher zu fragen.

Das Kind ist nur für wenige Tage in Deitingen untergebracht. Dann holt es die Mutter mit anwaltlicher Unterstützung und dem Einverständnis von Pro Juventute ab und bringt es nach Graubünden, wieder aus gesundheitlichen Gründen in die Höhe. Es kommt ins Kinderheim La Margna in Celerina. Die Mutter lebt zu dieser Zeit in St. Gallen und Samaden und kommt das Kind am Wochenende besuchen.

Wieder neue Stimmen und Gerüche für das Baby – kaum hat es sich an ein Gesicht gewöhnt, ist es wieder weg. Krabbelt das siebenmonatige Mädchen schon? Brabbelt es fröhlich vor sich hin? Ist es eingeschüchtert von der neuen Umgebung? Fremdelt es schon? Oder kommt es gar nicht zum Fremdeln, weil Maria Ursula ihre ganze Kindheit immer unter Fremden ist?

Das Kinderheim La Margna berichtet immerhin über das achtmonatige Kind, es sei sehr munter. Die mitgebrachten «wilden Blattern» (Windpocken) verschwänden langsam. Es ist das erste Mal, dass in den Akten der Zustand des Kindes überhaupt erwähnt wird.

Im Oktober 1953 entwickelt Siegfried einen Verdacht. Er richtet sich gegen den Mann, bei dessen Familie Klara Kollegger die Jahre vor Maria Ursulas Geburt lebte und den sie als Vormund vorgeschlagen hat. Siegfried wendet sich also in einer «recht schwierigen Angelegenheit», wie er schreibt, an einen Bündner Regierungsrat, da die Heimatgemeinde Klara Kolleggers in diesem Kanton liegt und Mutter und Kind zurzeit in dem Kanton leben. Siegfried schreibt, dass der Verdacht, der Vater zu sein, auf einen gewissen Giger-Gruber gefallen sei. «Das Kind ist am 13. Dezember 1952 geboren. Die kritische Zeit fällt also ungefähr zwischen Mitte März und Mitte Mai. Nun ergibt es sich, dass Giger vom 22. 3.–7. 4. wegen Krankheit nicht zur Arbeit erschien, zu Hause blieb, während seine Frau wie gewohnt in der Fabrik arbeitete. Des weiteren war Giger wieder ungefähr vom 22. 4.–10. 5. krank (nach Angaben der Krankenkasse).»

Der Mann wird tatsächlich der Vaterschaft überführt. Er anerkennt das Kind elf Monate nach der Geburt als das seine. Allerdings legen sowohl er als auch Klara Kollegger grossen Wert darauf, dass «die Ehefrau des Vaters […] von diesem ausserehelichen Kindesverhältnis keine Kenntnis erhält. Wenn sie davon erfahren soll, so wollen die beiden Kindeseltern es ihr selber eröffnen.» Der Wunsch wird respektiert. Doch Siegfried gebraucht dieses Wissen ab da als Druckmittel gegenüber Klara Kollegger. Als sie versucht, ihn als Vormund ihrer Tochter loszuwerden, warnt er sie, dass «ein anderer Vormund weniger vorsichtig sein könnte» und den Namen des Vaters verraten könne. Siegfried bleibt weiterhin der Vormund von Maria Ursula.

Nach der Vaterschaftsanerkennung wird der Vater verpflichtet, jeden Monat fünfzig Schweizer Franken an die Mutter zu überweisen, die das Geld weiter an Pro Juventute abgeben muss. Tatsächlich zahlt der Vater laut Akten vier Monate lang; danach bleibt das Geld aus. Das interessiert Siegfried nicht weiter; er erwartet die fünfzig Franken der Mutter monatlich, egal, ob sie sie vom Kindsvater bekommt oder nicht. Im März 1954 schreibt er der Mutter: «Nun haben wir ja miteinander abgemacht, dass Sie mir monatlich diese Fr. 50.-- schicken, als ob sie von G. kämen, und dass ich nicht weiter nachfragen werde. Etwas anderes kann ich jetzt noch nicht abmachen; denn das wäre ganz gegen das Gesetz. Ich erwarte aber nichts weiter, als dass Sie mir auch in Zukunft Fr. 50.-- schicken als Beitrag des Vaters. […] Sobald wir für das Kindlein eine Pflegefamilie finden, werde ich Ihnen berichten, und dann verlangen wir auch keine Zahlungen.»

Klara Kollegger liefert in der Folge immer pünktlich die fünfzig Franken ab. Niemand fragt je nach, wo und wie sie diese aufgetrieben hat. Sie weiss, sie hat keine Chance gegen Siegfried; zahlt sie nicht, wird er den Kindsvater verraten und ihr das Kind ganz wegnehmen. Und das Kind selber? Maria Ursula kommt bereits in ihrem ersten Lebensjahr in sechs verschiedenen Betreuungsstätten unter. Dazwischen ist sie immer wieder bei der Mutter, die selber ständig umzieht. Der Kampf zwischen Mutter und den Behörden währt jahrzehntelang. Leidtragende ist das Mädchen, das seine Kindheit hindurch ständig verpflanzt wird.

Das erklärte Ziel von «Kinder der Landstrasse» ist, Kinder von Fahrenden zu Sesshaften umzuerziehen. Doch genau das Gegenteil passiert, wie sich an der Kindheit von Uschi Waser zeigt. Dem Kind wird durch Pro Juventute ein sesshaftes, stetes und sicheres Leben erst recht verunmöglicht. Über viele Jahre hat das Kind kein eigenes Zimmer, keinen festen Ort, kein sicheres Zuhause, keine Familie, niemanden, dem es sich anvertrauen kann.

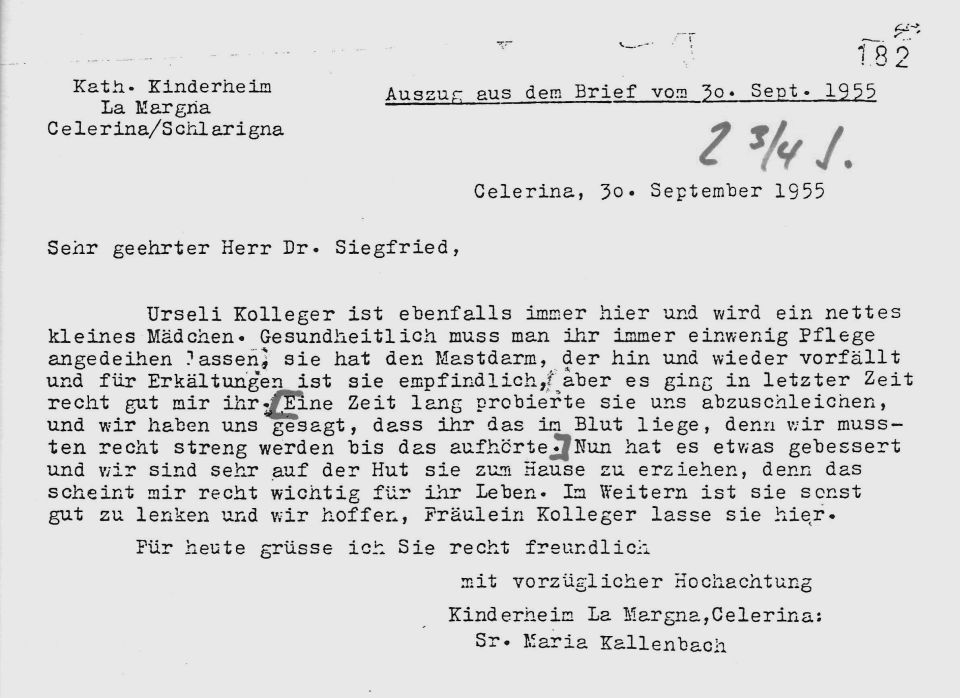

Der abwehrende bis verächtliche Ton, mit dem sowohl Pro Juventute als auch die Behörde über die Mutter schreiben, überträgt sich bald auf die Berichte über das Kind. Wird Maria Ursula als fünfzehnmonatiges Kleinkind noch als «herzig, gesund, kräftig, geistig vif und lebhaft» beschrieben, ein «so nettes Kind», das man «ohne weiteres zur Adoption» freigeben könne, kommt mit der Zeit ein rassistischer Unterton auf. Als das Mädchen noch nicht ganz dreijährig ist, berichtet das Kinderheim La Margna in Celerina: «Eine zeitlang probierte sie uns abzuschleichen, und wir haben uns gesagt, dass ihr das im Blut liege, denn wir mussten recht streng werden bis das aufhörte. Nun hat es etwas gebessert und wir sind sehr auf der Hut sie zum Hause zu erziehen.»

Auffallend an diesem Eintrag ist die Pathologisierung des Weglaufens eines dreijährigen Kindes. Knapp zwei Jahre später notiert dasselbe Heim über die bald Fünfjährige, dass sie zwar munter und fröhlich sei, doch: «Hin und wieder hat sie eine feste Hand nötig. […] Hoffen wir, dass wir aus dem Kinde durch Erziehung ein nettes Menschenkind erhalten (trotzdem ich mich nicht etwa Illusionen hingeben will)!» Dem Mädchen wird gar nicht zugetraut, dass es einen guten Weg einschlagen könne. Auch wenn es ein fröhliches Kind ist, wissen die Betreuenden schon jetzt, dass es auf den falschen Weg kommen werde.

Von all dem weiss das kleine Mädchen nichts. Gemäss der Akteneinträge der ersten fünf, sechs Jahre muss Ursula ein fröhliches Kind gewesen sein, humorvoll, verspielt und fantasievoll. Es verkleidet sich gerne, bringt andere Kinder zum Lachen, spielt gerne mit anderen und ist lernfreudig und intelligent. Ein schwarz-weisses Foto zeigt das «Urseli» mit einer grossen Puppe. Es sitzt vor einer Hauswand und lächelt verschmitzt in die Kamera. Die Fransen über der Stirn sind kurz geschnitten. Über den Ohren stehen die Haare keck ab. Das Mädchen trägt ein kleinkariertes Trägerröckchen und eine kurzärmlige Bluse. Man kann sich gut vorstellen, wie es Grimassen schneidet, die anderen Kinder damit zum Lachen bringt. Wie es Freude daran hat und fröhlich herumhüpft.

Das Foto ist nicht datiert. Uschi Waser schätzt, dass sie damals vielleicht vier oder fünf Jahre alt war. Sie hat es erst vor kurzem im Nachlass ihrer Mutter gefunden. Es ist ihr Lieblingsfoto aus der Kindheit. Sie sagt, wenn sie das Foto anschaue, habe sie das Gefühl, zu diesem Zeitpunkt sei es ihr nicht schlecht gegangen.

Auf der Rückseite ist eine Notiz von Schwester Maria aus dem Kinderheim La Margna in Celerina für Klara Kollegger: «Hier haben wir eine nette Foto von Urseli, ich schenke sie ihnen.» Schwester Maria bietet der Mutter an, sie könne das Kind, wenn sie es wieder zurückbringe, bereits am Bahnhof Chur in Empfang nehmen und dann in Richtung Engadin weiterfahren. Das Foto muss in der Zeit aufgenommen sein, als Urseli bereits zum dritten Mal in La Margna war, von 1956 bis 1959.

Wann hat ihre Mutter angefangen, sie zu beschimpfen, anzuschreien, zu schlagen? Ursula Waser erinnert sich schon früh an das ständige Gefühl, zu stören, daran, dass die Mutter mit ihr schimpft, sie schlägt – warum, versteht das Kind nicht.

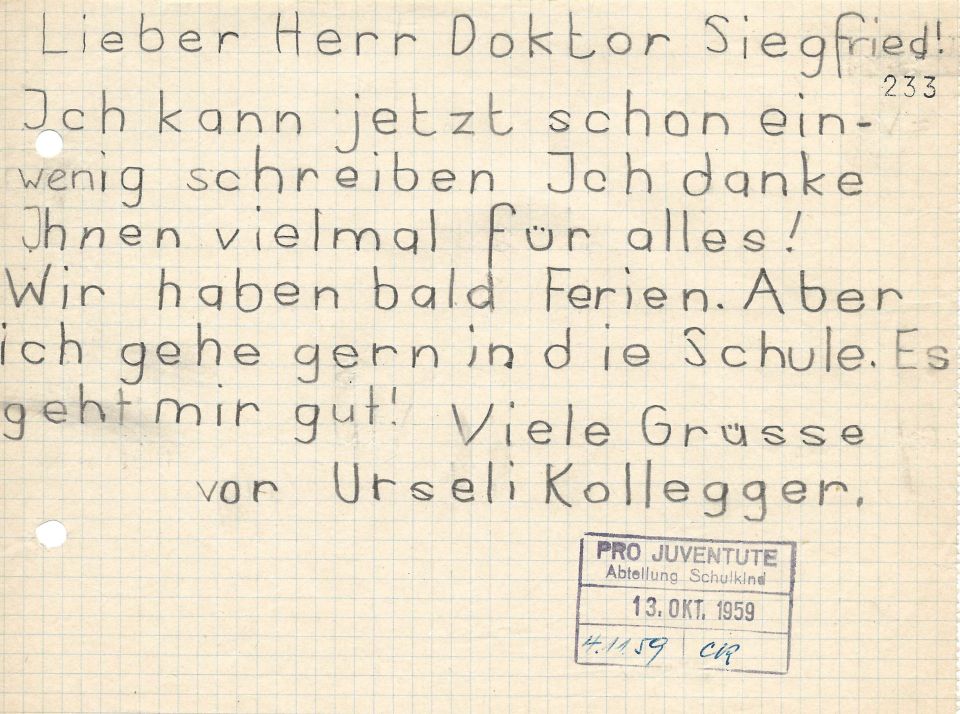

Noch im Herbst 1959 lobt Schwester Maria in einem Brief an Siegfried die bald siebenjährige Erstklässlerin für ihre Intelligenz: «Sie kam inzwischen in die erste Klasse und ist eine sehr gute Schülerin welche der Lehrerin viel Freude macht. Sie begann an Ostern und kann heute bereits fliessend, grosse und kleine Buchstaben, Wörtchen und Sätzchen lesen und schreiben. Auch im Rechnen ist sie nicht schlecht.» Das Kind ist gut in der Schule, doch im Brief ist die Rede von «Anlagen, die der Lehrerin oft zu schaffen machen». Man müsse recht konsequent sein, was «zum Glück» die Lehrerin auch bald gemerkt habe.

Ursula schreibt auch selbst an den «Herrn Doktor». In schöner Kinderschrift und fehlerfrei bedankt sie sich bei ihrem Vormund «vielmals für alles» und bekennt, dass sie gerne in die Schule gehe und es ihr gut gehe. Der fein säuberlich verfasste Brief sieht aus, als ob er von der Schwester vorgeschrieben wurde. Gesehen hat Urseli den Mann, der so viel in ihrem Leben bestimmt, noch nie; sie kennt ihn nur dem Namen nach. Kurz darauf holt die Mutter Ursula aus dem Heim und bringt sie bei ihrer Schwester unter. Anscheinend hat das Kind in der neuen Schule Schwierigkeiten, mitzukommen. Als die Tante das dem Kinderheim meldet, verteidigt sich die Lehrerin der Schule dort in einem Brief vom 14. Februar 1960 an Siegfried gegen den Verdacht, dass das Niveau in ihrem Unterricht zu tief sei.

Dieselbe Lehrerin, die noch vier Monate zuvor «viel Freude» an dem Kind gehabt habe, schreibt über die Siebenjährige in verstörend abwertendem und abschätzigem Ton, sie sei ein typisches Vagantenkind «mit all den Liebenswürdigkeiten, aber auch den unangenehmen Seiten dieser Kinder». Sie sei schon seit 35 Jahren im Schuldienst, aber «es hat mir selten ein Kind so viele Schwierigkeiten bereitet. […] Urseli versucht von Zeit zu Zeit der Mittelpunkt der Klasse zu sein.» Das Kind wolle auffallen, indem es schlecht arbeite, andere Kinder zum Lügen und Streichemachen anleite und alles klaue, was nicht niet- und nagelfest sei, «typische Eigenschaften von Vagantenkindern», und nie die Wahrheit sage.

Wird «lebhaft» und «vif» bei einem Kleinkind noch als «nett» erachtet, wird es bei einem Schulkind zur Störung. Urseli wird zu Ursula. Ist Ursula lebhaft und fröhlich, ist sie frech, ungehorsam, hat einen Geltungsdrang. Gehorcht Ursula, ist sie fleissig und gut in der Schule, will sie gefallen, biedert sie sich an. Aufgrund ihrer Herkunft wird ihr alles, egal was sie macht, negativ ausgelegt. Rassismus prägt das Denken der Beamten, der betreuenden Nonnen, der Lehrer:innen und anderer nichtjenischer Menschen, mit denen das Kind zu tun hat. An sich normale Verhaltensweisen werden daraufhin problematisiert. Die Entwurzelung und die physische und psychische Gewalt, die das Kind früh erlebt, hinterlassen ihre Spuren in seinem Sozialverhalten. Uschi Waser sagt heute dazu: «Ich hatte nicht den Hauch einer Chance.»