Spaniens Vergangenheitsbewältigung: Für ein demokratisches Gedächtnis

Offiziell beendete der Tod von Francisco Franco vor einem halben Jahrhundert die spanische Diktatur. Doch der Kampf um Gerechtigkeit dauert an: Eine Angehörige, ein Anwalt und ein Journalist geben nicht auf.

Flor Baena ist dieser Tage niedergeschlagen, wie jeden Herbst, wenn sich der Todestag ihres Bruders jährt. Fünfzig Jahre ist es her, dass Humberto Baena hingerichtet wurde. Und fünfzig Jahre ist es auch her, dass der Mann, der an seinem Tod schuld ist, Diktator Francisco Franco, friedlich im Bett verstarb.

«Humberto war einer von fünf, die erst kurz vor dem Tod des Diktators am 20. November 1975 hingerichtet wurden», berichtet die 72-jährige Frau. Drei der am 27. September 1975 trotz internationaler Proteste Erschossenen gehörten wie Baenas Bruder zur marxistischen Untergrundorganisation Frap, zwei zur baskischen Separatistenorganisation Eta. «Humberto wurde vorgeworfen, an einem tödlichen Anschlag auf einen Polizisten beteiligt gewesen zu sein. Doch er war unschuldig. Das Verfahren vor einem Militärgericht war eine Farce», sagt Baena.

Jetzt – ein halbes Jahrhundert später – hat Baena genau das endlich schwarz auf weiss. Die Linkskoalition unter dem Sozialisten Pedro Sánchez hat das Verfahren für ungültig erklärt, das Urteil annulliert. «Humberto wird damit endlich vom Mörder zum Ermordeten», erklärt Baena. Die ganzen Jahre über hatte Baena dafür gekämpft. Sie zog durch alle Instanzen bis zum spanischen Verfassungsgericht, brachte den Fall vor die Vereinten Nationen, schloss sich einer Sammelklage vor einem Gericht in Argentinien an: gegen die Schergen der spanischen Diktatur, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Doch ein Wermutstropfen bleibt: Die Verantwortlichen sind längst verstorben. Keiner der Richter und Henker von damals kann noch zur Rechenschaft gezogen werden. «Sie kamen ohne die verdiente Strafe davon», sagt Baena.

«Straffreiheit» ist das Wort, das auch der Anwalt Miguel Nogués immer wieder benutzt, wenn er nach den fünfzig Jahren seit dem Tod des Diktators befragt wird. Der 74-Jährige ist Opfer und Kläger zugleich. Sein Vater, Offizier bei der spanischen Grenzpolizei, kämpfte ab 1936 gegen die Putschisten unter General Franco aufseiten der demokratischen, republikanischen Ordnung im Spanischen Bürgerkrieg. Er floh anschliessend nach Frankreich und wurde dort zu Beginn des Zweiten Weltkriegs von den Nazis in die Konzentrationslager Mauthausen und Gusen deportiert, wo er schliesslich – wie weitere über 4000 «Rotspanier» – an den Folgen der harten Zwangsarbeit verstarb.

Spanien lehnt Amtshilfe ab

Wie Baena gehört auch Nogués zu den sechzehn Familien, die fernab von Spanien vor einem Gericht im argentinischen Buenos Aires nach Gerechtigkeit suchen. «Hier, zu Hause, werden die Täter von einst nicht gerichtlich verfolgt, denn die Verbrechen fallen für die hiesige Justiz unter die Amnestie von 1977», beklagt Nogués. Damals wurden diejenigen, die wegen antifranquistischer Aktivitäten eingesperrt waren oder verfolgt wurden, amnestiert, aber auch die Verantwortlichen für die knapp vierzig Jahre dauernde Repression in Bürgerkrieg und Diktatur.

Während in Spanien Verfahren gegen den chilenischen Diktator Augusto Pinochet oder den argentinischen Militär Adolfo Scilingo wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit eröffnet wurden, war dies in Sachen eigener Diktatur nicht der Fall. «Unrechtmässig» ist das für Anwalt Nogués, denn Verbrechen gegen die Menschlichkeit dürfen – gemäss internationalem Recht – nicht amnestiert werden, ebenso wenig verjähren sie. Und werden sie dort, wo sie geschehen sind, nicht verfolgt, können das Gerichte im Ausland tun.

In Argentinien wurden die Opfer der spanischen Diktatur gehört. Auch wenn nur noch ganz wenige der Verantwortlichen der Diktatur leben, will Nogués ein Urteil, damit offiziell feststeht, «was an Unrecht geschehen ist». Doch das Verfahren kommt nicht so richtig vom Fleck. «Zu gross ist der Druck Spaniens auf die argentinische Justiz», ist sich Nogués sicher, der kommendes Frühjahr zur Aussage nach Buenos Aires reisen wird. Denn Spanien lehnt Amtshilfe für das Verfahren in Argentinien ab, wie auch die Möglichkeit, Verhöre per Videokonferenz durchführen zu lassen.

Ein Akt der Demütigung

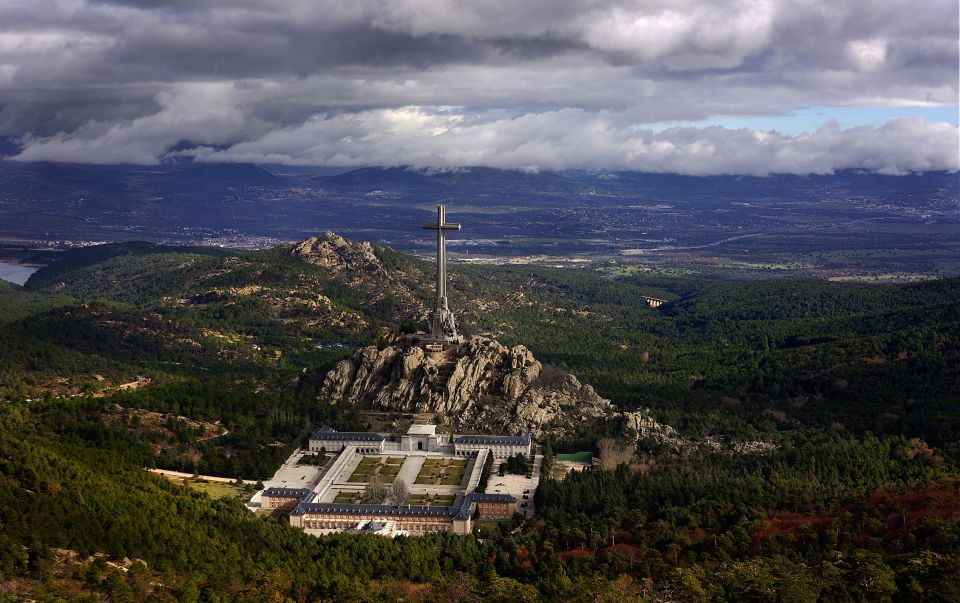

«Fünfzig Jahre und noch immer keine Lösung», bemängelt auch Silvia Navarro. Die 55-Jährige ist Angestellte in einem Grossunternehmen, das sie aus Furcht vor Repressalien lieber nicht nennen will, und versucht seit Jahren vergebens, die sterblichen Überreste ihres Grossonkels ausgehändigt zu bekommen. Diese liegen dort, wo auch Diktator Franco 1975 vor dem Hauptaltar beigesetzt wurde: in der von Zwangsarbeiter:innen in den Fels getrieben Basilika, im «Tal der Gefallenen» in den Bergen nördlich von Madrid. Navarros Grossonkel, Unternehmer und glühender Verfechter der Republik, wurde kurz nach dem Putsch im Juli 1936 in seinem Heimatort Calatayud in Aragón von den Faschisten der Falange abgeführt, erschossen und verscharrt. 1959 dann, nach der Fertigstellung des «Tales der Gefallenen», wurde sein Leichnam ausgegraben und in einer der Galerien der Felsbasilika erneut beigesetzt. Hier ruhen bis heute 34 000 Tote beider Seiten des Konflikts. Franco, der sich damit seine letzte Ruhestätte vorbereitete, sah darin einen Akt der Aussöhnung.

Für Navarro ist es dagegen ein «erneuter Akt der Demütigung». «Die Familien der dort liegenden Republikaner wurden nie gefragt, ob sie diese Umbettung wollen», entrüstet sich Navarro, die ihren Grossonkel statt an der Seite von Faschisten in seiner Heimat beisetzen möchte. Doch das kann dauern. Zwar haben die Gerichte die ersten Exhumierungen angeordnet, aber in ihrem Fall sei bisher nichts geschehen. «Sie reden vom schlechten Zustand der Galerie und der Kisten mit den sterblichen Überresten. Die Regierung stellt nur spärlich Geld für die entsprechenden Arbeiten und Genanalysen zur Verfügung», konstatiert sie.

Auch wenn die Aufarbeitung der Diktatur schleppend vonstattengeht, hat sich in den letzten Jahren etwas getan. «Endlich wird über die Vergangenheit und die Opfer von Krieg und Diktatur geredet», sagt Emilio Silva. Dass es so weit kam, ist nicht zuletzt ihm, einem 59-jährigen Journalisten, zu verdanken. Silva veröffentlichte vor 25 Jahren in der Regionalzeitung der nordspanischen Heimat seiner Familie einen Artikel mit dem Titel «Mein Grossvater war auch ein Verschwundener». Der Text schockierte und rüttelte viele wach. Denn bis dahin war der Begriff «Verschwundene» nur für Lateinamerika in Gebrauch.

Silva machte sich auf die Suche nach dem Massengrab, in dem sein Grossvater lag. Unter wissenschaftlicher Betreuung wurde dieses ausgehoben, die dort Liegenden per DNA-Analyse identifiziert und ihren Familien überstellt. «Es war das erste Mal, dass so etwas geschah», berichtet Silva, der der Vereinigung zur Wiedererlangung des Historischen Gedächtnisses (ARMH) vorsteht. 17 000 Leichen wurden seither aus Massengräbern geborgen. Um die 100 000 Opfer der Repression und Verfolgung von Demokrat:innen und Linken liegen immer noch irgendwo neben Friedhofsmauern oder in Strassengräben verscharrt.

«Von öffentlicher Seite bekommen die Familien je nach Region finanzielle Hilfe für die Suche, doch die Behörden selbst werden nicht tätig», beklagt Silva. Nur wenige Regionen haben eine Landkarte erstellt, auf denen die vermuteten Massengräber eingezeichnet sind. Eine offizielle spanienweite Karte gibt es nicht. Und das, obwohl seit 2007 das Gesetz zur Aufarbeitung der Vergangenheit dies eigentlich vorsieht.

Jetzt, zum 50. Todestag Francos, ist Silva viel gefragt. Er gibt Interviews und spricht vor Schülern und Studentinnen. So führt er eine Gruppe junger US-Amerikaner:innen zum Friedhof Mingorrubio unweit des königlichen Wohnsitzes im Prado, einem Waldgebiet vor den Toren der Hauptstadt. Franco wurde im Oktober 2019 in einer Art Staatsbegräbnis hierher umgebettet, nachdem die Regierung beschlossen hatte, seine eigentliche Grabstätte, die Basilika im «Tal der Gefallenen», zur Gedenkstätte aller Opfer des Krieges und der Diktatur umzugestalten – ein Projekt, das bis heute nicht umgesetzt wurde. Die Ausschreibung läuft.

Faschistische Symbole am Grab

Das Grab Francos liegt gleich hinter dem Haupteingang des Gemeindefriedhofs Mingorrubio, der vielen der grossen Familien Spaniens und der Diktatur als letzte Ruhestätte dient. Fahnen des franquistischen Spanien, faschistische Symbole, aber auch Insignien unterschiedlicher Einheiten der spanischen Armee schmücken das Familienmausoleum. «Eigentlich sind faschistische Symbole und die Verherrlichung der Diktatur verboten, aber es wird dennoch geduldet», antwortet Silva auf die Frage einer Studentin, ob das denn legal sei. «Schlimmer noch: Das Mausoleum wird mit staatlichen Geldern instand gehalten», fügt er hinzu. Ginge es nach Silva und seiner ARMH, müssten die Nachkommen Francos dafür aufkommen – nicht die Steuerzahler:innen.

Es sind längst nicht nur ein paar Ewiggestrige, die den Diktator bis heute verehren. In einer neueren Umfrage des staatlichen Meinungsforschungsinstituts CIS erklärten 21 Prozent, dass der Franquismus «gut» oder «sehr gut» war. Es ist nicht nur die neofranquistische VOX – mit rund 13 Prozent drittstärkste Kraft im Parlament –, die den Franquismus hochhält. Auch der konservative Partido Popular (PP) hat die Diktatur bis heute nicht verurteilt. In der Hauptstadtregion Madrid weigert sich die konservative Regionalregierung gar, eine Gedenktafel für die Folteropfer am Regierungssitz anzubringen, der einst die Zentrale und die Zellen der politischen Polizei, der Generaldirektion für Sicherheit, beherbergte. Statt die Diktatur kritisch zu betrachten, wurde im Vorfeld des Jahrestags eine Fotoausstellung mit dem Titel «Madrid. Popikone 1964–1979» organisiert. Zu sehen waren Bilder, die das glückliche Leben internationaler Stars von Claudia Cardinale über Brigitte Bardot und Audrey Hepburn bis hin zu Ava Gardner in der spanischen Hauptstadt zeigen. Die Ausstellung widerspiegle «den Popgeist einer Ära, der eine ständige Quelle der Inspiration war und ist», so die Ankündigung. Mit keinem Wort wurde die Repression erwähnt, der viele Spanier:innen wie Humberto Baena in jener Zeit zum Opfer fielen.

Die Lücke in den Schulbüchern

«In den vierzig Jahren unter Franco wurde die Gesellschaft zum Schweigen gebracht. In den fünfzig Jahren ohne ihn wurde uns das Vergessen aufgezwungen», sagt Silvia Casado. Die 51-jährige Geschichtslehrerin hat mehrere Bücher für Jugendliche über die jüngste Geschichte Spaniens veröffentlicht. «Um eine Lücke zu schliessen», sagt sie. Republik, Bürgerkrieg und Diktatur kämen in der Schule und den Schulbüchern viel zu kurz. «Es fehlt einfach am politischen Willen, dies stärker in den Lehrplänen festzuschreiben», sagt Casado, die an einem Projekt mit dem Namen «Klassenzimmer mit demokratischem Gedächtnis» teilnimmt. Die Lehrpläne seien so vollgestopft, dass nicht genügend Zeit bleibe, um diese tragische Epoche Spaniens ausführlich zu bearbeiten.

«Es kann nicht sein, dass es vom guten Willen einzelner Lehrer abhängt, wie viel die Schüler über die Diktatur und den Übergang zur Demokratie erfahren, das muss per Bildungsgesetz festgelegt werden», sagt sie. Und das sei so vage, dass etwa in Madrid mehr über die Gewalt der baskischen Eta unterrichtet werde als über die Repression der Diktatur.

Auch Flor Baena hat die Schulen und Universitäten im Auge. Sie will erreichen, «dass das, was meinem Bruder angetan wurde, in die Geschichts- und Schulbücher aufgenommen wird, denn die jungen Leute wissen nichts über die Ereignisse in den letzten Jahren unter Franco». Baena spricht seit der Annullierung des Todesurteils immer wieder auf Einladung vor Schülerinnen und Studenten. Die 72-Jährige will nicht ruhen, bis «der Name Humbertos endgültig reingewaschen ist». Jetzt, zum 50. Jahrestag seiner Hinrichtung, wurde eine Aula an der Universität in Santiago, wo er studierte, nach ihm benannt.