Herbert Crowley: Im Tempel des Vergessens

Seine Kunst war schon psychedelisch, bevor man das so nannte: Herbert Crowley (1873–1937) war ein grosser Fantast mit bewegtem Leben. Seine letzten Jahre verbrachte er in der Schweiz, nach seinem Tod in Ascona ging er fast vergessen.

Vermutlich ist manches schon längst vermodert oder von Algen patiniert, aber irgendwo auf dem Grund des Lago Maggiore müsste seit 1937 ein Schatz aus Gips und Bronze liegen. Es sind Skulpturen von Herbert Crowley, die man nach seinem Tod in Ascona unsachgemäss entsorgte, also in den See warf.

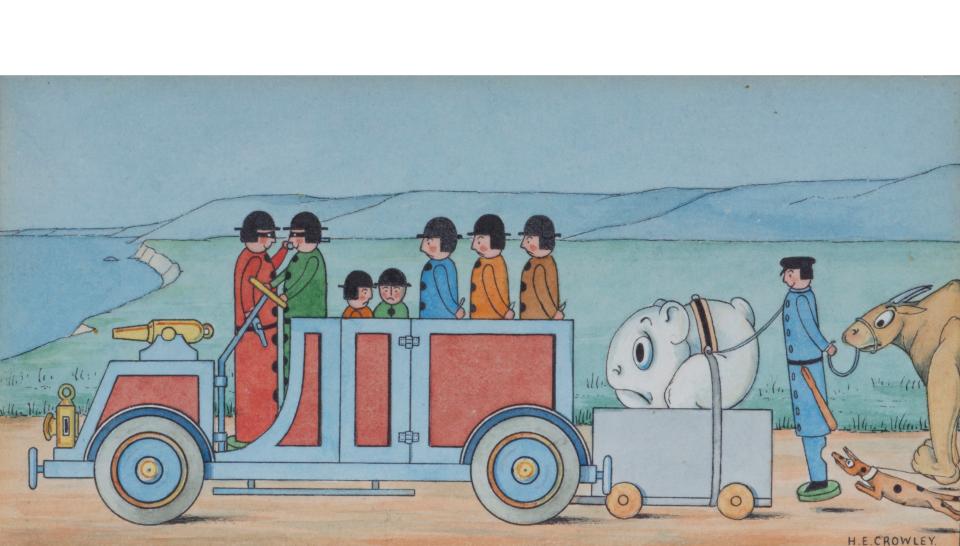

Bei einem Tauchgang würde man dort wohl auch auf Spuren eines kuriosen Zweibeiners stossen, wie ihn die Welt kaum je gesehen hat. Sein Körper ist ein gedrungenes Oval auf zwei kräftigen Sprungbeinen, der Kopf erinnert ein Stück weit an einen Fisch, die kindlichen Augen weit aufgerissen, freudig staunend oder auch vor Schreck. Oder etwas makabrer gesagt: So, wie es Herbert Crowley zu zeichnen pflegte, sieht dieses wunderliche Wesen wie ein weisses Kaninchen aus, bei dem nur die Hinterbeine übrig sind – als ob man den ganzen mittleren Teil des Körpers amputiert hätte. Getauft hat er es auf den Namen «Wigglemuch». Oder wie man auf Deutsch sagen könnte: der Vielwackel.

In seinem kurzen Leben als Comicstrip hoppelte der Wigglemuch einige Wochen lang durch den «New York Herald», auf der gleichen Zeitungsseite wie ein heute weltberühmter kleiner Schläfer. Der prominente Nachbar war Little Nemo, der Bub mit den wilden Träumen im gleichnamigen Comic von Winsor McCay. Doch während McCay seiner Zeit voraus war mit seinen bodenlosen Traumwelten, in denen das Surreale oft ins Bedrohliche kippte, wirkte Herbert Crowley mit seinem Wigglemuch damals schon wie aus der Zeit gefallen. In seinem marionettenhaften Arrangement erinnert der Comic an die Papiertheater des 19. Jahrhunderts: Die menschlichen Gestalten sind gezeichnet wie Holzpuppen, die steif auf runden Sockeln stehen, die Ritter in ihren Rüstungen aufgereiht wie Spielfiguren im Kinderzimmer. Und während hier eine Parallelwelt in die nächste übergeht und der gebeutelte Wigglemuch in immer abgedrehtere Abenteuer verwickelt wird, verläuft sich die Geschichte mit jeder Episode weiter in einem surrealen Nirgendwo bar jeder irdischen Logik.

Vielleicht hat der Zeichner damals selber gespürt, dass das alles irgendwie nirgends hinführt. Nach gerade mal vierzehn Folgen ist Schluss mit dem Vielwackel, zwei weitere Episoden bleiben unvollendet – im letzten Entwurf wird der Wigglemuch zusammen mit seinem Freund, einem lustigen Vogel namens Ding Dong, von einer Bande bärtiger Kerle mit Glace gemästet, bis beide kugelrund sind. Am 19. Juni 1910 hat das Tier seinen letzten Auftritt im «New York Herald». Crowley und sein Wigglemuch werden ausgemustert, sie bleiben eine Fussnote in der Frühgeschichte der Comics.

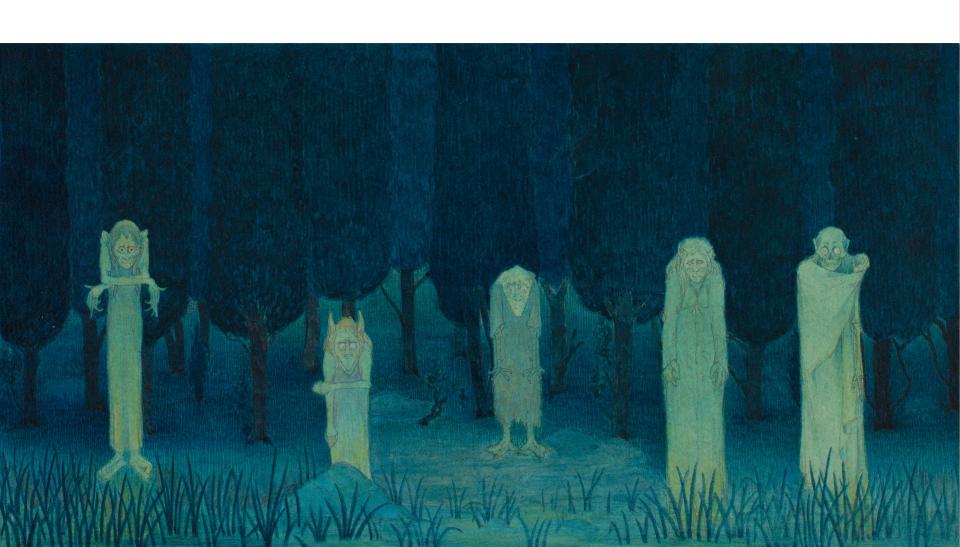

«Fantastic Animals Left off the Ark» heisst ein Bild von Herbert Crowley aus der Sammlung des Metropolitan Museum in New York. Es zeigt eine felsige kleine Insel mitten im Ozean, bevölkert von lauter seltsamen Tierwesen, die es nicht auf die Arche Noah geschafft haben. Ein Bestiarium der Zurückgebliebenen hat sich hier versammelt – lauter Auslaufmodelle, die auf diesem abgeschiedenen Felsen gestrandet sind, von der Geschichte abgehängt und abgeschnitten von der Zukunft. Man kommt nicht umhin, dieses Bild als prophetische Parabel zu lesen: Der britische Künstler hat hier sozusagen sein eigenes Schicksal vorweggenommen. Herbert Crowley ist selber so ein fantastisches Wesen, das auf der Arche der Kulturgeschichte keinen Platz gefunden hat.

In seinem bewegten Leben als Zeichner und Künstler war Crowley zwar wiederholt bei kulturhistorischen Schlüsselereignissen dabei – aber die Geschichte ging dann immer ohne ihn weiter. So war er 1913 mit zwei Werken an der Armory Show in New York vertreten, jener epochalen Ausstellung, die die grossen Namen der europäischen Avantgarde in die USA brachte. Die Armory Show gilt als Geburtsstunde der amerikanischen Moderne in der Kunst, und für viele Kunstschaffende sollte sie zum Grundstein werden, auf dem sie ihre Karriere aufbauten: Manche wurden berühmt, andere konnten ihre Kunst zu Lebzeiten zumindest ordentlich verkaufen. Auf Herbert Crowley, so schreibt sein Biograf Justin Duerr im Buch «The Temple of Silence», traf beides nicht zu. Als die Armory Show in reduziertem Umfang nach Chicago weiterreist, sind Crowleys Werke schon nicht mehr dabei. Und als er 1914 in einer New Yorker Galerie drei Dutzend Arbeiten zeigt, sollte das seine einzige grosse Ausstellung zu Lebzeiten bleiben.

Was von seinem Werk erhalten ist, lässt sich auch schwer auf einen Nenner bringen. Da sind seine naiv anmutenden Comics mit ihrem sehr eigentümlichen, nie bösen Humor und mit ihrem Flair für bizarre Paraden von Herrschern und Heeren. Da ist der kurlige Wigglemuch, eine Figur, die Crowley auch nach ihrem vorzeitigen Ende in der Zeitung noch sein ganzes Leben begleiten sollte wie ein persönliches Maskottchen. Als eine kanadische Zeitung seinen humoristischen Zeichnungen einmal eine ganze Seite widmet, gibt Herbert Crowley ein fast schon treuherziges Bekenntnis zur gutartigen Komik ab: «Ich denke, ein Humorist ist naturgemäss eine liebe Person, sonst ist er kein guter Humorist.»

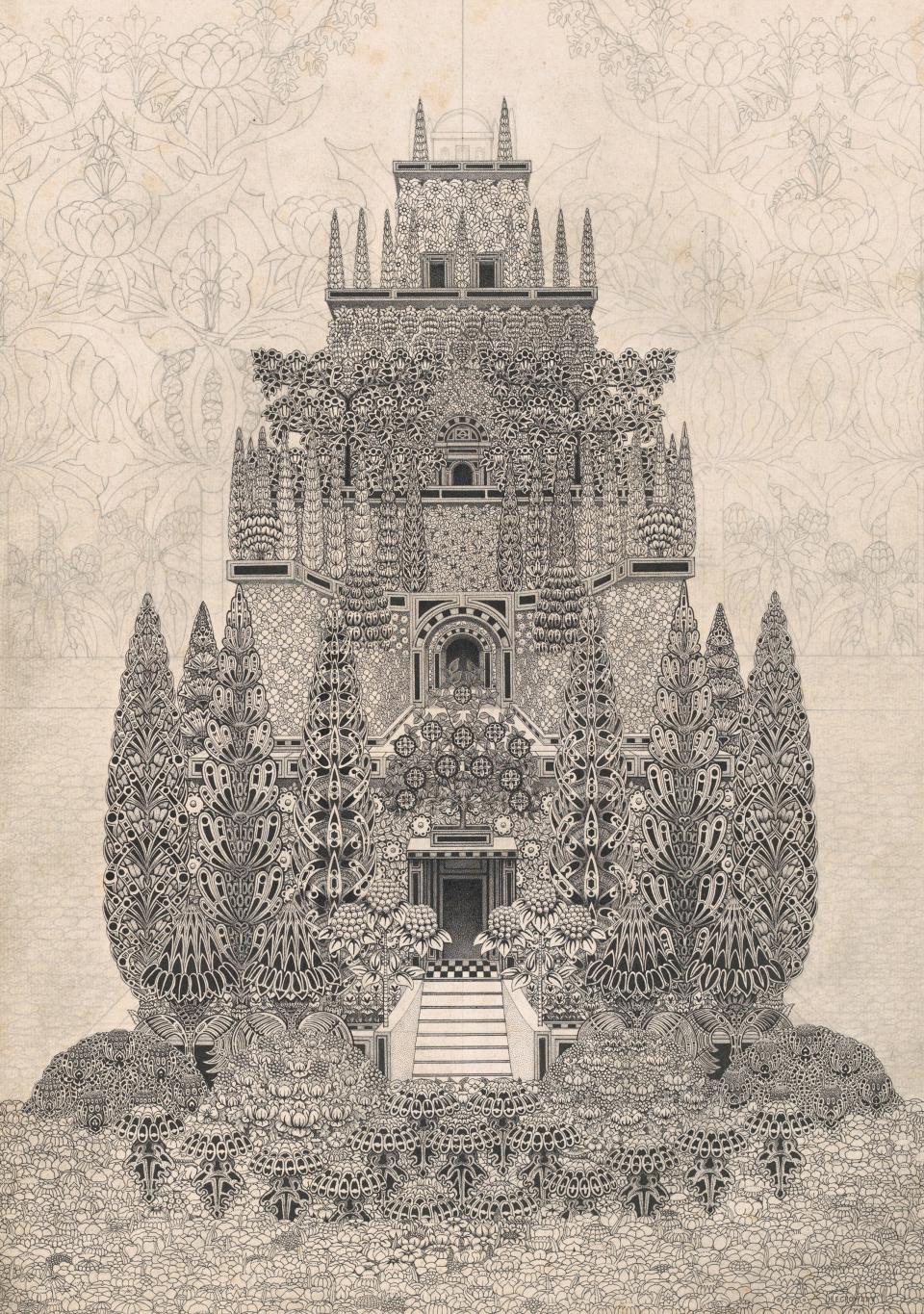

Daneben gibt es von Crowley aber auch eine ganze Reihe von symbolistischen Schauergemälden: schummrige Landschaftsbilder von so finsterer Pracht, als habe jemand einen dunkel gefärbten Nebelschleier über Arnold Böcklins «Toteninsel» gelegt. Man findet allegorische Darstellungen von grotesken haarigen Zwitterwesen und fantastische Skulpturen von knopfäugigen Fabeltieren. Und dann sind da noch seine Tintenzeichnungen von Fantasietempeln in ihren Prunkgärten: ornamentale Wimmelbilder von so irrsinnig wucherndem Detailreichtum, dass sie wie Vorboten dessen wirken, was die Hippies ein halbes Jahrhundert später als psychedelische Kunst zelebrieren sollten. Wie um alles in der Welt fügt sich das zusammen?

Nun, selbst Carl Gustav Jung streckte bei Herbert Crowley entnervt die Waffen: «Niemand versteht ihn», soll der Übervater der Schweizer Psychoanalyse über den Zeichner gesagt haben – und er musste es ja wissen, schliesslich hatte er Crowley in Zürich zu therapieren versucht, als dieser sich dort in Jungs Zirkel bewegte.

Und Crowley selber? Für ihn, so notiert er einmal im Tagebuch, sieht sein Leben so aus: wie eine «lange dunkle Wolke, mit einem Lächeln zwischendrin».

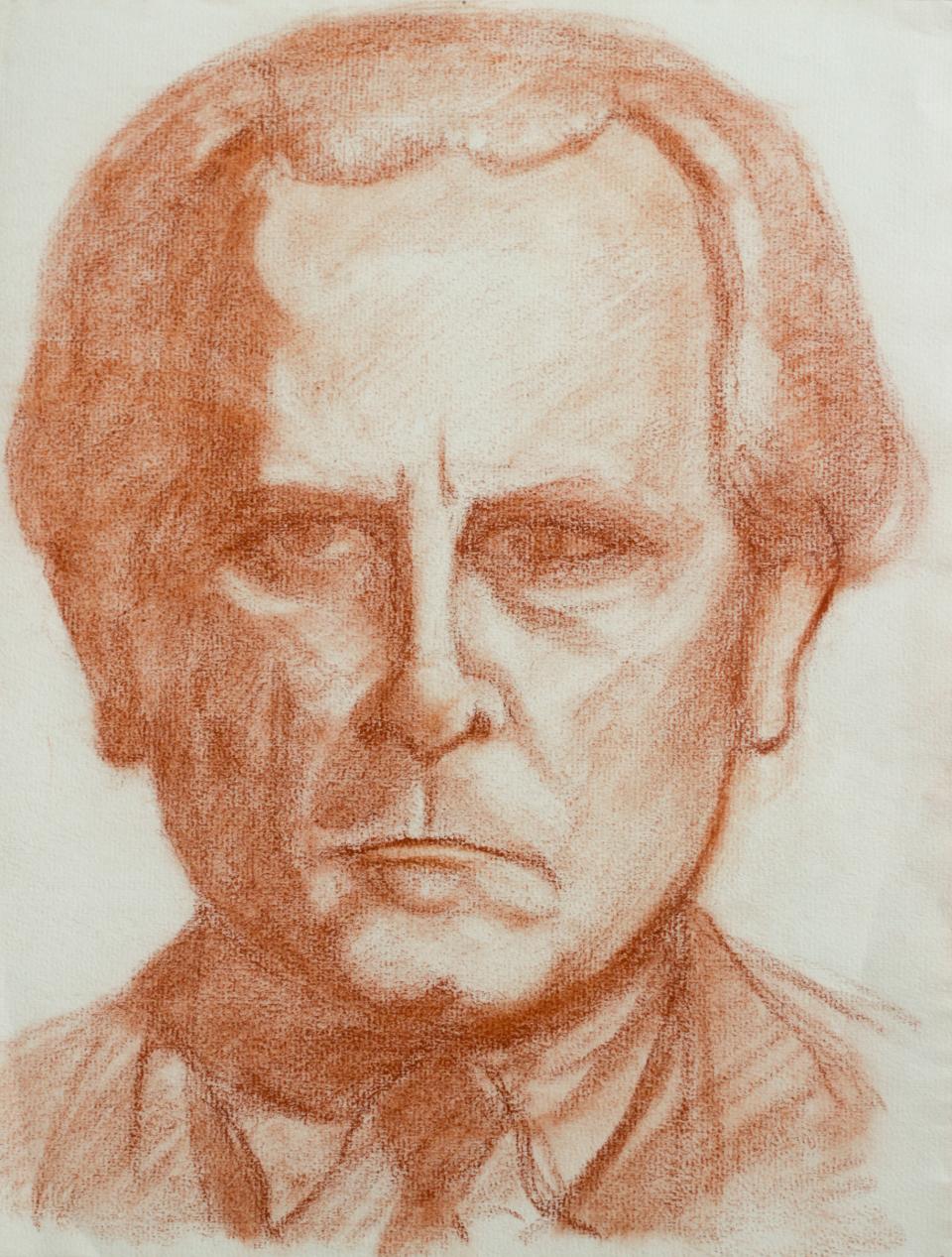

Zur Welt kommt Herbert Crowley zwei Jahre vor dem berüchtigten Okkultisten Aleister Crowley, aber verwandt sind die beiden nicht, schon gar nicht im Geiste. Herbert Edmund Crowley wird 1873 in der Nähe von London geboren, als neuntes Kind einer Familie aus der oberen Mittelschicht. In jungen Jahren studiert er Gesang bei einem italienischen Startenor in Paris, eine Karriere als Sänger gibt er jedoch wegen Lampenfieber auf, bevor sie richtig begonnen hat. Der klassisch ausgebildete Sänger wendet sich darauf autodidaktisch der bildenden Kunst zu und lebt wohl eine Zeit lang von Zuwendungen seines Bruders. Nach Jahren ohne Ziel und Plan schliesst er sich in New York seinem Künstlerfreund John Frederick Mowbray-Clarke an, als dieser sich zusammen mit seiner Frau, der Landschaftsarchitektin und Kunstkritikerin Mary Horgan Mowbray-Clarke, in ein bescheidenes Landhaus zurückzieht.

Sein kleines Gut in den Wäldern von Rockland County tauft das Ehepaar auf den Namen «Brocken», nach dem sagenumwobenen Blocksberg im deutschen Harzgebirge. Als ständiger Gast auf dem Anwesen wohnt Herbert Crowley zunächst in einem Zelt, später bezieht er eine selbstgebaute Hütte neben dem Haupthaus. Ein illustrer Kreis von Gästen geht in der Brocken-Kolonie ein und aus: etwa die spätere Dadaistin Beatrice Wood, der irische Dichter Padraic Colum oder auch eine wohlhabende Tochter namens Peggy Guggenheim, später Galeristin und Kunstsammlerin. Es ist eine anarchistisch-feministische Zelle, die sich hier bildet, eine kreative Kommune gegen das kapitalistische Zeitalter. Crowley, so scheint es, pflegt dabei eher eine Art passiven Widerstand gegen die Kommerzialisierung: Hier zeichnet er seine Comicstrips für den «New York Herald», die so unpopulär sind, dass auch diese Laufbahn zu Ende ist, bevor sie richtig angefangen hat.

Crowleys finanzielle Sorgen sind aber ohnehin bald unbegründet – dank seiner Liebe zur schillernden Philanthropin, Schauspielerin und Frauenrechtlerin Alice Lewisohn. Die schwerreiche Industriellentochter hat mit ihrer Schwester Irene schon an den Demonstrationen der Suffragetten in Paris und London teilgenommen, jetzt verkehrt sie ebenfalls in der Brocken-Kolonie. Und als das Klima in der Kommune einmal etwas angespannt ist, folgt Herbert Crowley ihr zurück in die Stadt, nach New York City. Dort ist er als Bühnenbildner mit dabei, als die beiden Lewisohn-Schwestern im Jahr 1915 das Neighborhood Playhouse in der Lower East Side ins Leben rufen – ein sozial engagiertes Theaterhaus, das damals die Tradition der Off-Broadway-Bühnen begründet und aus dem später eine prestigeträchtige Schauspielschule hervorgeht.

Und bald darauf verschwindet er. 1917, er ist 44 Jahre alt, kehrt Crowley diesem ungemein lebendigen künstlerischen Milieu in New York einfach den Rücken. Sein Galerist versteht es nicht, seine pazifistische Freundin Alice Lewisohn erst recht nicht: Herbert Crowley meldet sich für den Kriegsdienst bei der britischen Armee.

«Heute bin ich oben angekommen, und alles Licht ist daraus entwichen. Es ist ein toter, feuchter, sinnloser Haufen. Alles vergeudete Zeit.» Der Künstler am Rand der Verzweiflung: So schreibt Herbert Crowley um 1910 in einem Brief an seine Freundin Mary Horgan Mowbray-Clarke. Was auffällt: Die Frauen in Crowleys Umfeld sind lauter zupackende Figuren, die ihr Vermögen (oder das aus ihrem Umfeld) in wohltätige Unternehmungen stecken und damit das kulturelle Leben bereichern. Sie kämpfen für Frauenrechte und rufen intellektuelle Zirkel ins Leben, sie gründen ein Theater oder den «Sunwise Turn», eine legendäre Buchhandlung, die in New York rasch zum angesagten literarischen Salon avanciert und in der auch Werke von Crowley an der Wand hängen. Crowley dagegen scheint eher dem Klischee der gepeinigten Künstlerseele zu entsprechen: der zweifelnde Solitär und Zaungast im eigenen Milieu.

Ein toter, sinnloser Haufen? Vermutlich ist es eine seiner unfassbar detaillierten Tempelzeichnungen, von der Crowley seiner Freundin hier klagt, dass ihn die Arbeit daran in den Wahnsinn treibe. Man kann es ihm nachfühlen: Was für Bilder! Ungeheuer kleinteilig, die berauschende Flora, die sich hier schön symmetrisch dem Himmel entgegenrankt, doch wenn man nur ein bisschen genauer hinschaut, merkt man: Auf diesen Zeichnungen gibt es gar nichts, was wild ins Kraut schiessen würde, und vielleicht ist es das, was den Künstler so elend machte. Ohne jede Abweichung winden sich die Pflanzen in einer rigoros gezüchteten Gliederung in die Höhe. Selbst die Vögel, die beim «Temple of Dreams» beidseits um den umrankten Prachtsbau flattern, stehen in vollendeter Spiegelsymmetrie in der Luft.

Er hat etwas Morbides, dieser fein ziselierte Ordnungswahn von Crowleys Tempelbildern. Einen zeitgenössischen Kritiker erinnern sie in ihrer Hoffnungslosigkeit an die «Schnitzereien eines Gefangenen, der sich damit die Zeit vertreibt». Ein Vergleich, der auch eine geheime Verwandtschaft bewusst macht. Tatsächlich erscheint Crowleys Kunst hier wie ein zwanghaft wohlgeordnetes Gegenstück zu der überbordenden Art brut, wie sie ganz woanders, aber zur gleichen Zeit der Insasse einer geschlossenen Anstalt malt: ein gewisser Adolf Wölfli in der psychiatrischen Klinik Waldau in Bern.

Getroffen haben sich die beiden nie. Es ist aber durchaus denkbar, dass Crowley auf Werke von Wölfli stösst, als er später im engsten Umfeld von C. G. Jung verkehrt, der ein paar Zeichnungen des Patienten in der Waldau erworben hat. Nach seinem Einsatz im Ersten Weltkrieg ist Crowley zu Alice Lewisohn zurückgekehrt, 1924 heiraten die beiden. Von New York aus unternehmen sie ausgedehnte Reisen durch die halbe Welt – bis sie schliesslich nach Zürich übersiedeln, weil Alice Lewisohn sich hier bei dem von ihr geschätzten C. G. Jung in Therapie begeben will.

Crowley dagegen reagiert offenbar eher allergisch auf die analytischen Sitzungen bei Jung: «Ich entwickle plötzlich eine heftige Reaktion gegen die ganze Prozedur», notiert er in seinen Tagebüchern, «und mich überkommt eine tiefe Depression.» Während ihrer Jahre in Zürich entfremden sich Crowley und seine Frau, es kommt zur Scheidung. Aus seiner Zeit im Kreis von C. G. Jung stammt noch eines von Crowleys letzten überlieferten Gemälden, bevor er vermutlich gar nichts mehr malt und zeichnet. Auch dieses Bild wirkt wie ein Vorzeichen. Es zeigt eine fast abstrakte Eruption aus flammenden Pinselstrichen, die in die Höhe schiessen, wie der Feuerkranz eines Vulkans. Und darunter steht, in sorgfältig verschnörkelter Schrift: «Here endeth the Farce. Amen.» Was ist gemeint mit der Farce, die hier endet, in diesem Inferno? Seine Kunst? Seine Ehe? Die Traumseminare bei Jung?

Das Flammenbild, gemalt 1930 in Zürich, hängt immer noch hier, zu Hause bei Crowleys Nichte Susanna Wettstein Scheidegger. «Wir haben fast nichts über ihn gewusst», sagt sie über ihren Onkel. Nichts über sein schillerndes Vorleben inmitten der New Yorker Avantgarde, fast nichts über seine Vorgeschichte als Künstler. Die Kisten mit Skizzen, Zeichnungen und anderen Werken ihres Onkels: Susanna Wettstein Scheidegger wusste lange nicht, was sie damit hätte anfangen sollen. Und als sie einiges davon einmal einem international bekannten Schweizer Künstler aus dem Bekanntenkreis vorlegte, beschied ihr dieser: Das sei nichts. Und dabei blieb es, bis sich Justin Duerr aus Philadelphia bei ihr meldete und sich daranmachte, mit seinen Nachforschungen endlich Licht ins Dunkel zu bringen.

Crowley habe das Umfeld bei C. G. Jung als «Psychosumpf» empfunden, so weiss seine Nichte. Und die Frau, die ihn damals aus diesem Sumpf zieht, ist Wilhelmina Seilaz, Mitbesitzerin einer Parfümerie am Zürcher Paradeplatz. Die beiden heiraten 1936 in London und ziehen zusammen ins Tessin. Aber viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr.

Der Künstler, der nicht mehr malt, sagt sich damals von C. G. Jung und von allem Mystizismus los – wobei er zu Letzterem leider auch seine Kunst zählt, die er stets als eine Art Talisman gegen die Finsternis betrachtete, als Bannkraft gegen die bösen Mächte. Seiner zweiten Frau gegenüber äussert er den Wunsch, dass alle seine Kunstwerke vernichtet würden. Gut möglich, dass dabei noch der Einfluss von C. G. Jung nachwirkte. Dieser, so schreibt Duerr in seinem Buch, hatte damals ja auch der Malerin Mary Foote nahegelegt, für die Therapie ihre Kunst aufzugeben – worauf sie sich über Jahrzehnte als Sekretärin in Jungs Dienste stellte.

Herbert Crowley stirbt am 11. Dezember 1937 in Ascona, Herzversagen in der Badewanne. Und wahrscheinlich wäre er allein auf seiner fantastischen Insel vollends vergessen gegangen, wenn seine erste Frau seinem Wunsch entsprochen hätte. Alice Lewisohn Crowley, die den Namen ihres Exmanns bis zu ihrem Tod beibehalten sollte, kommt seiner Bitte zum Glück nicht nach, zumal sie womöglich gar nichts davon weiss. Statt Crowleys Lebenswerk zu zerstören, vermacht sie, was noch in ihrem Besitz ist, dem Metropolitan Museum in New York.

Dass Crowley manche seiner Kunstwerke vor seinem Tod noch eigenhändig verbrannt haben könnte, wie es im Buch von Justin Duerr heisst? Seiner Nichte zufolge gehört das ins Reich der Legenden. Das Feuer, das Teile seines Werks verschlang, loderte viel banaler, in einer Mansarde am Zürcher Helvetiaplatz. In der Waschküche unterm Dach brannte damals ein Holzfeuer, das den Kupferbottich mit der Waschlauge heizte. Und der Vater von Susanna Wettstein Scheidegger, so erzählt er später seiner Tochter, hat darin einst Zeichnungen von Herbert Crowley verfeuert. Hier also endet die Farce: im kleinen Inferno in der Waschküche.

Das Buch

Es war seine erste Soloschau überhaupt, 82 Jahre nach seinem Tod: Beim letztjährigen Comicfestival Fumetto in Luzern wurde Herbert Crowley mit einer Ausstellung gewürdigt. Mit dabei war auch Justin Duerr, ein Musiker und Undergroundkünstler aus Philadelphia, der kurz zuvor seine prächtige, grossformatige Monografie über Crowley publiziert hatte. In einem Buch von Dan Nadel über vergessene Comicpioniere ist Duerr erstmals auf Crowley gestossen, seine mehrjährigen Recherchen über dessen Leben und Werk haben ihn dann wiederholt auch in die Schweiz geführt, wo Crowleys Nichte Susanna Wettstein Scheidegger dessen Nachlass verwaltet. Einiges davon möchte sie dereinst dem Metropolitan Museum in New York vermachen, wo sich der Grossteil von Crowleys Werk befindet.

Justin Duerr: «The Temple of Silence. Herbert Crowley: His Forgotten Works and Worlds». Beehive Books. Philadelphia 2018. 108 Seiten. 130 Franken.