Neue Fichenaffäre: Denken in Datenbanken

Der Technikhistoriker David Gugerli über den Einsatz von Datenbanken in Krimiserien, über den Richtungsstreit der Informatiker in den siebziger Jahren und den Wandel des Computers vom Rationalisierungs- zum Restrukturierungsinstrument.

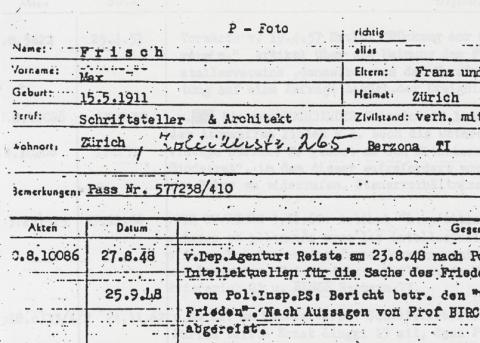

Im Juni und im Juli wurden neue Fälle von Fichierungen durch den Staatsschutz bekannt: Basler Grossräte, linke Politaktivisten und auch die WOZ sind betroffen. «Fiche» bedeutet im Französischen Karteikarte. Ist dieser Begriff zwanzig Jahre nach der Fichenaffäre noch tauglich? Das Instrument des Staatsschutzes ist heute die Datenbank ISIS. Welche Rolle spielen Datenbanken in der Gesellschaft? David Gugerli, Technikhistoriker an der ETH Zürich, arbeitet zur Geschichte der Datenbank und hat in der WOZ Nr. 32/08 schon einige Antworten gegeben. Hier ein ausführliches Gespräch.

WOZ: David Gugerli, Sie haben uns vor zwei Wochen erzählt, die Selbstverständlichkeit von Datenbanken zeige sich daran, dass ihr Einsatz in Krimiserien früher viel aufwendiger inszeniert wurde.

Gugerli: Schauen Sie die amerikanische Fernsehserie CSI, die weltweit ausgestrahlt wird: Die dramaturgische Nutzung der Datenbankabfrage darin ist unspektakulär. Sie kommt ganz selbstverständlich zum Einsatz. Was aber darüber hinaus bemerkenswert ist: Die ganze Dramaturgie der Sendung basiert auf dem Muster einer Datenbank. Nämlich auf der Kombination einzelner Wissenselemente zu einem Gesamtbild.

Da wird also jemand ermordet ...

... doch die Tat selbst und ihr Motiv stehen bei der Ermittlung nicht im Vordergrund. Vielmehr geht es um das Erklären eines Zusammentreffens zweier Körper in der Vergangenheit, die Spuren erzeugt haben: Der eine ist tot, der andere flüchtig. Das Kombinationsspiel mit diesen Spuren ermöglicht den CSI-Teams den Zugriff auf den Flüchtigen. Das ist ein Denken in Datenbankkonzepten.

Und damit das Ende von Columbos legendärem Notizblock.

Inspektor Columbo verkörpert noch den einfühlsamen Einzeldetektiv, der die seelische Disposition eines Tatverdächtigen genau studiert. Daraus entschlüsselt er das Motiv und den Hergang der Tat.

Columbo wurde in den siebziger Jahren gedreht. Wann wurde die Architektur heutiger Datenbanken entwickelt?

Genau in dieser Zeit nahm die Datenbankentwicklung eine entscheidende Wende und führte zu einem grossen Streit.

Wer waren die Protagonisten?

Auf der einen Seite stand der Ingenieur Charles W. Bachmann. Er arbeitete für Mischkonzerne wie General Electrics oder Honeywell. Er musste mit seiner Truppe schauen, dass die Rechner möglichst effizient liefen, dass zur richtigen Zeit die richtige Information ausgespuckt wurde. Auf der anderen Seite stand der Mathematiker Edgar F. Codd, der im Forschungslabor von IBM arbeitete. Er dachte in abstrakten Zusammenhängen.

Welche Positionen vertraten sie?

Bachmann plädierte für die Fortentwicklung der bekannten hierarchischen oder Netzwerkdatenbanken. Bei diesen Datenbanken musste man schon von Anfang an wissen, was man später mit ihnen anfangen wollte. Die Abfrage konnte nur vom Programmierer geändert werden. Bachmann sagte: Diese Datenbanken sind effizient. Nur Programmierer können sie leistungsfähiger, schneller machen. Codd entgegnete: Sie sind nicht flexibel. Die Nutzer sind von den Programmierern abhängig.

Was forderte Codd?

In einem 1970 veröffentlichten Artikel skizzierte er seine Idee einer relationalen Datenbank: Bei einer relationalen Datenbank werden die Daten in Tabellen gespeichert. Zwischen den Tabellen kann der Nutzer verschiedene Beziehungen herstellen, auch wenn er den Aufbau der Datenbank nicht kennt und beim Aufbau auch nicht an diese Relationen gedacht wurde. Neue Tabellen können hinzukommen. Die Datenabfrage wird vom Datenbankaufbau unabhängig. Entscheidend ist: Datenbanken werden zu einem Mittel, das die Kombinationsmöglichkeit von Informationen erhöht.

Wie ging die Geschichte weiter?

Codd wurde bald zu einer Lichtgestalt unter den Entwicklern. Nicht nur bei einzelnen Kollegen bei IBM im kalifornischen San José, sondern auch an den Universitäten, zum Beispiel in Berkeley. Ab Mitte der siebziger Jahre wurden in der Bay Area zwei verschiedene Versuche unternommen, eine solche relationale Datenbank auch umzusetzen und zu bauen: «System R» in San José, und «Ingres» in Berkeley.

Konkurrenz, schon wieder!

Und natürlich gibt es eine Legendenbildung: Dass die bürokratische, grossindustrielle IBM Ted Codd nicht verstanden und ihn daran gehindert haben soll, seine genialen Ideen umzusetzen, derweil die jungen, innovativen, schnellen Berkeley-Leute losgelegt haben. Aus der historischen Distanz verschwinden die Differenzen: Erstens gab es auch Formen der Zusammenarbeit, zweitens war IBM früh sehr weit, und in Berkeley glückte längst nicht alles. Was man aber sagen kann: Es gab offenbar an mehreren Orten ein grosses Interesse, die Flexibilität der Abfrage und damit die Deutungsautonomie des Nutzers zu erhöhen. Der erste, der das Modell schliesslich kommerziell nutzte, war Larry Ellison. Seine Firma Oracle ist noch heute der Marktführer im Datenbankbusiness.

Wen stellten sich die Entwickler als Nutzer vor?

Auffallend ist, dass man sich sowohl in Berkeley wie auch in San José den Manager als zukünftigen Nutzer vorstellte. Der Manager wird in den Aufsätzen als technisch unbedarfter und gleichzeitig informationssüchtiger Entscheidungsträger dargestellt. Auf seine Bedürfnisse hin programmierte man.

Mit welchen Beispielen arbeiteten die Entwickler?

Die Berkeley-Variante ist die etwas zynischere, sie geht so: Wenn ein Manager eine Tabelle zu den Anstellungsverhältnissen der Angestellten und eine zweite über ihre Arbeitsplätze hat, dann könnte er theoretisch den Befehl geben: «Entlasse alle Mitarbeiter, die im ersten Stock arbeiten!» Zuerst der Maschine, dann der Personalabteilung. Bei IBM hat man die Möglichkeit, zwei Dateien zu verknüpfen, etwas dezenter formuliert. Dort hiess die entscheidende Frage: «Wer im ersten Stock verdient mehr als sein Manager?»

Ziemlich folgenreich, wenn wir an die Wirtschaftsdebatten seither denken. Ist die Geschichte, die Sie da eben erzählt haben, eigentlich bekannt?

Nein, da gibt es noch viel aufzuarbeiten. Gut erforscht und dokumentiert ist die Hardware-Geschichte. Aber sobald man in die Software-Geschichte hineinkommt und auch deren gesellschaftliche Dimension anschauen will, wird es dunkel oder unübersichtlich. Dazu gibt es relativ wenig Forschung.

Woran forschen die Mitarbeitenden Ihres Instituts?

Im Bereich der Datenbank- und Computergeschichte forschen sie zur Computerisierung der Migros, zur Einführung des Rechners bei der PTT, zur Nummernschildbewirtschaftung im Strassenverkehrsamt, zum bargeldlosen Zahlungsverkehr oder zur Programmierung des Fernsehens.

Noch ein Blick ganz zurück: Was waren die Vorläufer der Datenbanken?

Alte Datensammlungen, beispielsweise Kataloge von Bibliotheken, wurden in einem Buch aufgeführt: Der neuste Erwerb war der letzte Eintrag. Karteikarten brachten hier ein dynamisierendes Element, nun konnten die Bücher nach verschiedenen Kategorien geordnet werden. Die Lochkarte setzte sich mit der amerikanischen Volkszählung von 1890 durch. «Immer schneller, immer mehr», das war das Motto der Entwicklung. Aber man hat mit dieser Technik auch Strukturen verändert. Auffällig ist, dass die verschiedenen Vorläufersysteme in den Sechzigern in einen Leistungsengpass kamen; in der Schweiz beispielsweise bei der Behandlung von Postcheques bei der PTT oder beim Rechnungswesen der Migros. Das wurde zum Einfallstor für den Computer: Die hierarchische oder Netzwerkdatenbank sorgt nochmals für eine Beschleunigung. Und man merkte, dass sich mit dem Rechner noch viel mehr machen liess.

Nämlich?

Die Computer wurden von einem schnell rechnenden Rationalisierungs- zu einem betriebswirtschaftlich nutzbaren Restrukturierungsinstrument. Sie sorgten für eine enorme Flexibilisierung: Alles konnte jetzt frei miteinander kombiniert werden: Güter, Verfahren, Personen. Damit wurde zum Beispiel die Just-in-Time-Produktion möglich: Ein Unternehmen kann immer mit der vollen Leistungsfähigkeit laufen.

Was bedeutet das konkret - zum Beispiel für die Migros?

Aufgrund der erfolgten Verkäufe wird der Nachfüllbedarf in Ihrer Filiale registriert. Im Verteilzentrum in Suhr werden die Paletten für die Filialen zusammengestellt und die Bestellungen fürs Lager organisiert. Gleichzeitig laufen Prozesse für die Logistik und das Rechnungswesen. Die Arbeitskräfte werden einem passenden Slot zugeteilt, was zu einer doppelten Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse führt: Die Angestellten haben flexible Arbeitszeiten, und sie können selbst flexibel eingesetzt und problemlos ausgetauscht werden.

Flexibilisierung total - das ist also der Preis?

Der Preis ist in erster Linie, dass die Angestellten stärker dokumentiert werden. Nehmen wir ein Beispiel aus dem nichtindustriellen Bereich. An einer Hochschule wie der ETH müssen Dozierende, Studierende, Veranstaltungen, Prüfungen und Räume aufeinander abgestimmt werden. Unter dem System von Bologna hat ein Studierender zwar eine grosse Wahlfreiheit. Und er kann stets Einblick nehmen in seine Daten, etwa die Kreditpunkte zählen. Aber er ist damit auch extrem dokumentiert. Ausserdem kann er nur buchen, was vorgesehen ist.

Was bedeuten somit Datenbanken in einer gesellschaftlichen Perspektive?

Wie jede Technik sind sie ein Instrument zur Realisierung von sozialem Wandel. Nach Massgabe der Interessen von denen, die sie einsetzen.

Macht hat also nicht, wer am meisten Daten hat, sondern wer sie am besten ordnen kann.

Ja, wer die richtigen Fragen an die Daten stellen kann und Zugang hat zu den Daten, der hat auch Macht.

Und werden Daten zugänglicher?

Die Tendenz ist, dass die Zugänglichkeit alleine gar nicht mehr das Entscheidende ist. Sondern die Nutzbarkeit. Das Wissen, wie man sie deuten kann. Das wäre übrigens auch eine Hypothese für die Fichenaffäre von 1989.

Inwiefern?

Dass die Behörden bei dieser Masse von Einträgen in Papierform an eine Effizienzgrenze gestossen sind. Dadurch haben die Fichen an Wert verloren und wurden weniger geschützt. Auch gab es längst ein umfassenderes Informationssystem: die Datenbank. Aber das ist nur eine Hypothese.

Was sagen Sie denn zu den derzeitigen Aktivitäten des Staatsschutzes?

Ich vermute, dass heute die ganz grosse Fichierung in Kundendateien stattfindet, nicht in der öffentlichen Verwaltung. Der Unterschied ist allerdings, dass die meisten Kundendateien mit statistischen Absichten und zur Profilbildung von Kundengruppen angelegt werden: Wir sind darin nicht als Individuum, sondern als Käufertypus interessant. Aber ich möchte die aktuellen Fälle, wo es um die Beobachtung von Individuen geht, damit nicht verharmlosen.

Könnte man sagen: Das Fliessband in der Industrialisierung entspricht der Datenbank in der Digitalisierung?

Die Datenbank ist jedenfalls eine ganz zentrale Maschine in der digitalisierten Gesellschaft. Wenn man sie untersucht, kommt man schon nahe an die Betriebsvoraussetzungen und die Kommunikationsweise dieser Gesellschaft heran.

David Gugerli

Der Historiker David Gugerli, geboren 1961, ist Professor für Technikgeschichte an der ETH Zürich und Gründungsmitglied des Zentrums «Geschichte des Wissens», das von der ETH und der Uni Zürich getragen wird. In einem Forschungsprojekt untersucht er den Wandel von Lebensbedingungen unter dem Regime von Datenbanken. Ein Aufsatz von Gugerli zum Thema mit dem Titel «Die Welt als Datenbank» findet sich in: «Nach Feierabend. Zürcher Jahrbuch für Wissensgeschichte», diaphanes Verlag, Berlin 2007.