Abbau bei den SBB: Die Rangierer von Buchs

Ende Oktober wird im Rangierbahnhof Buchs SG ein Viertel der Leute entlassen. Hundertprozentige Bähnler, die an ihren Betrieb glaubten. Noch haben sie kaum Zeit, sich «einen Kopf zu machen», aber die Verunsicherung ist gross.

Wir sitzen in der vorderen Rangierbaracke. Draussen ein warmer, früher Herbstabend. Drinnen kommt der Kaffee aus einem Nestlé-Automaten und kostet achtzig Rappen. Es ist kurz vor 19 Uhr. Dann beginnt die Nachtschicht der Rangierer von Buchs. Buchs ist das Tor zum Osten und Verteilbahnhof für Güter nach Graubünden und in die Ostschweiz. 28 Rangierer arbeiten hier. An der Wand klebt ein Artikel, der im «SonntagsBlick» erschien. Der Titel ist eine Frage, die an den Chef gerichtet ist: «Warum sind die SBB so marode, Herr Meyer?»

Übersetzt heisst das unter anderem: Nach dem Topjahr 2008 brach der Güterverkehr in der Schweiz um 25 Prozent ein, in Buchs um 20. Interne Analysen gehen davon aus, dass es fünf Jahre braucht, um wieder auf den 2008-Stand zu kommen. Die Antwort auf die Krise sind Entlassungen. In der Schweiz werden an den fünf Standorten Limmattal, Basel, Chiasso, Lausanne, Buchs insgesamt 53 Stellen gestrichen. Der Standort Biel wird geschlossen. In Buchs werden 7 der 28 Rangierer gehen müssen. «Ich arbeite seit dreissig Jahren hier», sagt der Operative Rangierleiter Hanspeter Eggenberger, «es sind die ersten Entlassungen, die ich hier erlebe». Eggenberger ist auch Zentralpräsident des Rangierpersonals bei der Schweizerischen Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft.

Schwierig zu vermitteln

Während wir in der Rangierlokomotive Am 843 den Berg hinauffahren, sagt Eggenberger, dass «Rangierer schwer zu vermitteln sind. Die meisten haben nichts anderes gelernt oder arbeiten seit über zwanzig Jahren in diesem Beruf.» Man habe deshalb ausgehandelt, dass die entlassenen Rangierer bei der SBB-Tochter Securitrans als Sicherheitswärter anheuern können. Während die SBB wegen der Krise unter den Rangierern insgesamt 53 Vollzeitstellen abbauen, sucht Securitrans in Zeiten der Krise siebzig Bewacher. «Man kann das machen, oder man kann in die Neuorientierung, kurz NOA, gehen», sagt Eggenberger. Wer gehen muss, wird dort während zweier Jahre bei der Stellensuche betreut – mit Lohngarantie.

«Natürlich ist dieses Auffangbecken eine tolle Errungenschaft der Gewerkschaften», sagt Eggenberger. «Aber andererseits: Schauen Sie sich die Leute an: zwanzig, dreissig Jahre im Dienst, harte Arbeit. Die wollen arbeiten. Da fühlt sich keiner gut, wenn er betreut wird, man kriegt zwar den Lohn, ist aber nicht mehr drin im Betrieb. Wir sind es gewohnt, anzupacken und bei jedem Wetter zu arbeiten. Auf dem Bau mögen sie uns. Aber wo soll man sonst hin? Ich hörte das von mehreren Leuten, die dreissig Jahre gearbeitet haben und dann ausrangiert wurden: Es ist eine grosse Belastung. Klar, du kriegst Lohn. Aber du bist weg von deinen Leuten, hast dich dreissig Jahre für das Unternehmen eingesetzt und musst dich jetzt irgendwohin orientieren, obwohl du womöglich nur das hier wirklich gut kannst.»

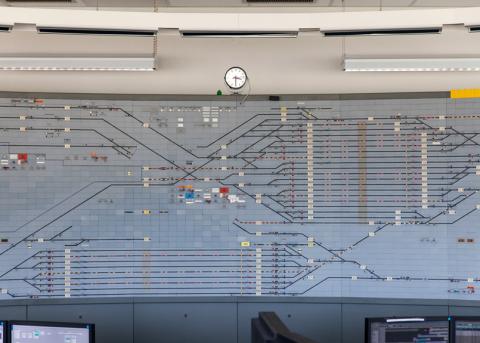

Die Lokomotive hält weit hinter dem sogenannten Ablaufberg. Sie zieht rund vierzig Wagen, die zerlegt werden müssen, insgesamt etwa 1500 Tonnen. Zerlegen – das ist die Hautaufgabe der Rangierer hier: In einem ersten Schritt prüft ein Rangierer, welche Wagen der eingetroffenen Komposition an welchen Bestimmungsort müssen. Der Lokführer stösst dann auf einer langen Gerade die Wagen mit exakt zwei Stundenkilometern zum Ablaufberg. Dort werden sie abgehängt und gleiten führerlos, im Abstand von etwa zehn Sekunden, den Berg hinunter. Die Weiche weist sie auf ihr Gleis: Die ersten drei Wagen links für Rorschach, Horn. Der nächste Wagen, Österreich, muss auf ein nächstes Gleis. Ein weiteres Gleis für Ems. Dann wieder zwei Wagen Gleis Rorschach. Und so weiter. Bis alle vierzig Wagen vom Ablaufberg auf das Gleis ihres Bestimmungsortes verteilt sind. Gebremst werden die führerlosen Wagen mit Radschuhen. Diese Eisengriffe werden von den Rangierern auf das Gleis gelegt und bremsen einen mit etwa zehn Stundenkilometern anrollenden, achtzig Tonnen schweren Zementwagen innert weniger Meter auf null. Der Effekt ist ein höllisches Quietschen.

Nach zwanzig Jahren und mehr

Die Rangierer in dieser Dienstagnacht sind Matthias Gabathuler, Martin Büchel, Hans-Rudolf Rutz, Ferdinand Niederfinger, Lokführer Ralph Faustin, Hanspeter Eggenberger. Alle sind sie um die fünfzig, alle stehen seit mindestens zwanzig Jahren im Dienste der SBB auf dem Rangierbahnhof Buchs. Rutz kam 1985, Gabathuler 1987. Auch Büchel und Niederfinger sind schon so lange dabei. Rangierlokführer Faustin feiert am 1. November sein 20-Jahr-Dienstjubiläum. Sie sind gelernte Rangierer, Maurer, Zimmermänner. Der Vorarlberger Faustin war Lkw-Fernfahrer, bevor er in Buchs beim Abladen von Ware einen ehemaligen Schulfreund traf, der bei den SBB arbeitete und sagte: «Wir suchen dringend Leute, komm doch!»

Das waren die achtziger Jahre. Eine Zeit, «in der die Privatindustrie in der Krise war», sagt Matthias Gabathuler. «Die SBB hingegen suchten viele Leute, auch viele Rangierer. Ich hatte Zimmermann gelernt, es hiess: ‹Geh zur Bahn. Da hast du Beamtenstatus, einen sicheren Job.›» Und das sei bis jetzt so gewesen. «Und was nun passiert, gibt einem natürlich zu denken», sagt Rangierer Rutz. Wer muss gehen? Und wohin? Sicherheitswärter? «Sicher ein verantwortungsbewusster Job», sagt Büchel. «Aber natürlich nicht dasselbe.»

Hundertprozentige Bähnler, aber ...

Draussen raucht Gewerkschafter Eggenberger eine Zigarette, sagt: «Ich würde es machen. Securitrans, meine ich.» Gabathuler sagt: «Ich weiss es nicht. Ich kann es mir bis jetzt nicht vorstellen.» Rutz sagt: «Das hier ist eine gute Arbeit. Aber auch eine harte Arbeit. Die Umstellerei von Nachtdienst auf Tagdienst etwa. Oder das unregelmässige Essen. Und dann im Winter: durch Schnee stapfen, das vereiste Material! Trotzdem sind wir alle schon sehr lange dabei. Das heisst doch was.» Während er redet, koppelt er mit einer zweieinhalb Meter langen Aluminiumstange die Wagen, die im Schritttempo Richtung Ablaufberg geschoben werden, voneinander ab. Die abgekoppelten Wagen verschwinden weiter vorne aus dem Blickfeld, führerlos den Hang hinunterrollend. Von weitem ist das Quietschen der Eisenschuhe zu hören, auf die Gleise gelegt von den Rangierkollegen.

Eggenberger sagt: «Wir sind hundertprozentige Bähnler, nach wie vor. Man hat einen gewissen Stolz.» Dann sagt er: «Vielleicht waren wir fast ein bisschen zu stolz.» Doch jetzt, hier, in dieser Nacht, ist von der Verunsicherung nicht viel zu spüren. Als wäre Ende Oktober noch weit weg. Ein Viertel der Rangierer muss dann gehen. «Wir können uns jetzt keinen Kopf machen. Aber täuschen Sie sich nicht: Die Verunsicherung ist gross.»

Rechts fährt gemachte Arbeit vorbei: Zementwagen für Winterthur, Glattbrugg, Bülach. Rundherum schläft die Region. Links, hinter dem Rhein, das Schloss des Fürsten von Liechtenstein. Rechts Buchs, Grabs, Gams. Ein beleuchteter Kirchturm. Unten geht trotz Krise der Puls langsam weiter. Im Schritttempo fährt ein Güterzug aus Österreich in den Rangierbereich. Vierzig Wagen. Neue Arbeit.