Eine schöne Menschheitsgeschichte: Der Mensch ist dem andern kein Tier

Aus Afrika ausgewandert oder in verschiedenen Weltregionen autonom entstanden? Jäger oder Sammlerinnen? Kooperativ oder konkurrenzorientiert? Die Paläoanthropologie zur Stammesgeschichte der Menschen liefert nicht nur knochentrockene Exponate für verstaubte Museen, sondern Bilder vom Menschen und unserer Gesellschaft.

Die Migrationsbewegung begann in Nordostafrika. Zuerst waren es Junge, die sich aufmachten. Die Lebensbedingungen hatten sich verschlechtert, und verschiedene Gemeinschaften hatten von Gegenden gehört, in denen das Überleben einfacher war; gelegentlich spielte auch etwas Abenteuerlust mit. Die Reise war mühsam, anstrengend, und die MigrantInnen kamen langsamer als erwartet voran. Manche blieben unterwegs zurück, ja etliche kamen um. Schliesslich erreichten die ersten die Türkei. Das war vor 55 000 Jahren.

Migration ist keine moderne Erscheinung. Immer hat es Menschen vorwärtsgetrieben. Schon zu einer Zeit, als es Menschen noch kaum gab. Vor 40 000 Jahren erreichte der erste Homo sapiens Osteuropa. Vielleicht war es nicht einmal ein moderner Mensch. Die ältesten Knochenfunde in Rumänien bei Pestera cu Oase weisen typische Merkmale der modernen Menschengestalt auf, aber zugleich lassen sich an den zwei gefundenen Schädeln Eigentümlichkeiten der Neandertaler ausmachen.

Neandertaler – ein Name und ein Bild aus alten Jugendbüchern. Aber auch ein wissenschaftlicher Begriff. Neandertaler sind eine frühe Form der Gattung Homo, die in Europa zeitgleich mit den Cro-Magnon-Menschen lebte. Letztere wiederum sind nach Fundstellen in der französischen Dordogne benannt und gelten als erstes Kulturvolk des modernen Homo sapiens in Europa – mit dem Höhepunkt der Höhlenmalereien in Lascaux und Altamira.

Nun mögen Fragen um ein paar alte Knochen einige wenige SpezialistInnen i

n paläontologischen Universitätsinstituten interessieren. GymnasiastInnen mögen dadurch von der Vergänglichkeit des Seins morbide angerührt werden, ästhetische Seelen durch metaphysische Fragen nach dem Ursprung des Menschen fasziniert sein. Auch einen weltbekannten Schweizer Schriftsteller hat in seinem Lebensabend umgetrieben, warum der Mensch im Holozän erscheint. Ansonsten aber: Was soll die Frage nach dem Ursprung der Menschheit? Selbst wer Geschichte für unverzichtbar für die Erkenntnis der Gegenwart hält, meint damit die propere Geschichte von Hochkulturen, von entwickelten Gesellschaften und Klassenkämpfen.

Diskussion um Geschlechtertrennung

Dabei spricht die Paläontologie durchaus gesellschaftspolitisch zu uns. Wissenschaftsgeschichtlich sagt sie etwas darüber aus, welches Bild vom Menschen sich eine Epoche machte. Und die Paläoanthropologie zeigt, auf welchen Voraussetzungen spätere Entwicklungen menschlicher Gesellschaften beruhen mögen.

Zum Beispiel wird im Rahmen dieser Wissenschaft die alte Debatte um Umwelteinflüsse versus Vererbung geführt. Oder eine Diskussion um die Geschlechtertrennung. Um die alte Vorstellung vom prähistorischen Jäger, der unermüdlich durch die Savanne streift, mit anderen Männern seiner Sippe einen Säbelzahntiger oder ein Mammut erlegt, während die Frau gelegentlich ein paar Beeren zum Dessert sammelt, das Feuer hütet und nach den Kindern schaut.

Schliesslich sind auch in unserer Gesellschaft wirtschaftliche und soziale Strukturen trotz aller Fortschritte der Gleichberechtigung noch immer auf den Mann als Haupternährer der Familie ausgerichtet – und erfolgreiche Tennisspieler und andere Sportstars führen ihre Modelfreundinnen wie Jagdtrophäen vor. Gleichberechtigung ist, so heisst es, ein neueres Phänomen, und seit Beginn der Menschheitsgeschichte dominiert die traditionelle Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern.

Falsch, sagen viele Studien über die grösseren Familieneinheiten früher Jahrhunderte. Falsch, sagt auch die US-amerikanische Paläoanthropologin Sarah Blaffer Hrdy bezüglich der menschlichen Frühzeit. Vielmehr gilt umgekehrt: Die geschlechtsspezifische Arbeits- und Machtteilung ist, menschheitsgeschichtlich gesehen, eine relativ neue Entwicklung. Um das zu belegen, greift Hrdy nicht etwa auf ein mythisches Matriarchat zurück. Sondern sie wertet zahlreiche Quellen aus verschiedenen Fachdisziplinen aus. Und kommt zum Schluss, dass die Geschlechterbeziehung in prähistorischen Zeiten viel egalitärer war als zumeist gedacht. Das lässt sich etwa aus dem Speisezettel ablesen. Die legendäre Jagd auf Grosstiere war vermutlich nur jeden Monat einmal möglich und erfolgreich. Fleisch wurde also als Festbraten verzehrt. Die alltägliche Nahrung war dagegen erstaunlich reichhaltig, reichte von Beeren bis zu kleinen Tieren. Letztere wurden zum Beispiel mit Netzen gefangen, von Alten, Kindern, vor allem aber von Frauen. Entsprechend war deren Beitrag zur alltäglichen Versorgung viel wichtiger und damit auch ihre Bedeutung in der Sippe grösser als zumeist behauptet.

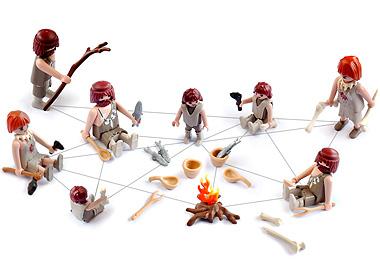

Bei Hrdy geht die Paläoanthropologie in die allgemeine Anthropologie über. Die Geschlechterbeziehung ist nur eines der Merkmale, anhand derer sie ein durchaus herausforderndes Menschenbild skizziert. Nicht aufrechter Gang oder Vernunft, behauptet sie, heben den Menschen zuallererst von allen anderen Tieren ab, sondern Mutualität: Gegenseitigkeit, darüber hinaus Gemeinschaftlichkeit. Diese Behauptung, an einem scheinbar abseitigen Gegenstand entwickelt, hat offensichtlich gesellschaftspolitische Sprengkraft.

Evolution, die allmähliche Entwicklung der Menschen aus grauer Vorzeit und aus dem Tierreich, scheint eine selbstverständliche Tatsache. Aber man sollte nicht vergessen, dass Charles Darwins bahnbrechendes Werk «Die Entstehung der Arten» erst vor gut 150 Jahren veröffentlicht wurde. Gerade in unserem säkularen Zeitalter nimmt der Glaube an den Kreationismus wieder zu, nicht nur in den USA. Die Stammesgeschichte des Menschen wird platt geleugnet, wobei die alte Mär bemüht wird, Darwin habe die Abstammung des Menschen vom Affen behauptet. Umgekehrt bleibt in der Evolutionsbiologie die Frage umstritten, nach welchen Kriterien sich denn evolutionäre Auswahl und Entwicklung vollziehen.

Von vorn beginnen

Beginnen wir also nochmals von vorn. Wie sind die Menschen entstanden? Wo spaltet sich die Entwicklungslinie innerhalb der Ordnung der Primaten beziehungsweise der Familie der Hominidae, der grossen Menschenaffen? Weitgehende Einigkeit besteht in Fachkreisen darüber, dass die am nächsten verwandten Gattungen Homo und Schimpansen sich vor fünf bis sechs Millionen Jahren trennten. Debattiert hingegen wird die Ausdifferenzierung der Arten, aus denen sich die Gattung zusammensetzt. Die meisten PaläontologInnen unterscheiden mittlerweile vier Arten: Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. Letzterer wäre der Mensch in seiner modernen physiologischen und genetischen Ausstattung.

Nach halb sagenhaften Formen wie dem Australopithecus oder dem kürzlich identifizierten Ardipithecus erhebt sich vor knapp zwei Millionen Jahren der Homo erectus auf die Hinterbeine. Der Homo heidelbergensis gilt als direkter Abkömmling des Homo erectus, der in anderen Ausprägungen ausstirbt. Die Entwicklungslinie des Homo heidelbergensis teilt sich etwa vor 300 000 Jahren in Neandertaler und Homo sapiens, obwohl die ersten verbürgten Funde für den Homo sapiens auf höchstens 200 000 Jahre datiert werden.

Grosser Überaugenwulst

Die paläontologische Wissenschaft bewegt sich immer wieder auf einer brüchigen Grundlage. Die Funde von Schädel- und anderen Knochen sowie von Artefakten sind zahlenmässig beschränkt und interpretationsbedürftig. Zwar haben neue Technologien zur Datierung das Spektrum der Zugänge erweitert. Nicht nur Zähne können datiert werden, sondern auch an den Fundstellen entdeckte Pollen. Ja, auch das dokumentierte Auftreten unterschiedlicher Läusearten soll Rückschlüsse auf die sich verändernde Körperbehaarung des Homo sapiens und damit dessen Alter erlauben. Als neuer Schlüssel wird vermehrt die Gentechnologie benutzt. Dennoch bleiben die Datierungen immer nur Annäherungen in grossen Zeiträumen und die sozialen und kulturellen Interpretationen noch unsicherer. Anachronistische Einschätzungen und ideologische Vorurteile spielen eine Rolle. Auf wenigen Artefakten werden ganze Theorien und Geschichten aufgebaut – und wieder umgestossen.

Aus Bilderbüchern treten uns NeandertalerInnen mit länglich nach hinten gestrecktem Schädel und zusammenhängenden grossen Wülsten über den Augen entgegen. Dagegen gelten für den Schädel des Homo sapiens drei auffällige Kriterien: runde Form mit hoher Stirn, zwei getrennte, nicht sehr grosse Augenbrauen und ein hervorstechendes Kinn. Diese an Schädeln gewonnenen Unterscheidungskriterien werden durch eine Vielzahl anderer Details ergänzt und angereichert, in genetischer wie kultureller Hinsicht.

Allerdings werden die hominiden Arten zuweilen im Zirkelschluss konstruiert. Ein bestimmtes Merkmal, etwa die Gehirngrösse, soll zugleich eine bestimmte Entwicklungsstufe repräsentieren. Wenn ein Schädel ein grösseres Hirnvolumen aufweist oder einen rückgebildeten Wulst über den Augen, dann muss dieser Typus weiter entwickelt, also jünger sein. Diese Denkweise hat sich immer wieder als trügerisch erwiesen. Beispielsweise galt der 1921 in Sambia entdeckte Broken-Hill-Schädel aufgrund anderer Merkmale seiner Fundstelle ursprünglich bloss als 50 000 Jahre alt. Da er allerdings einen grossen Überaugenwulst aufwies, wurde er älteren Entwicklungsstufen zugewiesen und musste als Beleg dafür herhalten, dass die Menschheitsgeschichte sich in Afrika langsamer vollzogen habe – wobei direkt oder indirekt der Schluss folgte, Afrika sei generell in der Entwicklung zurückgeblieben. Im Rahmen neuerer wissenschaftlicher Paradigmen wurde der Schädel später gerade aufgrund seiner «älteren» Charakteristiken wie des Überaugenwulsts auf eine halbe Million Jahre geschätzt. Vor dreissig Jahren ergab eine neue Datierung, dass er vermutlich weniger als 300 000 Jahre alt ist und damit gleich alt wie Schädel, die mit deutlich geringeren Wülsten über den Augen viel «moderner» aussehen. Gab es also eine parallele Entwicklung unterschiedlich weit entwickelter Arten?

Konkurrenz oder Bereicherung?

Was zu einer heftig diskutierten Frage führt: Woher stammen wir geografisch? Zwei Theorien gibt es: Out-of-Africa oder Multiregionalismus. Hat sich der Mensch in Afrika entwickelt und ist dann in die anderen Weltgegenden emigriert? Oder hat sich etwa gleichzeitig eine eigenständige Entwicklung an mehreren Orten vollzogen, neben Afrika auch im Nahen Osten und in Südostasien? Wobei der Auszug aus Afrika zweimal zur Debatte steht. Erstmals durch den Homo erectus vor 500 000 Jahren. Und dann erneut durch den Homo sapiens vor 50 000 Jahren, was als Out-of-Africa II oder These des Recent African Origin bezeichnet wird. Die These des Multiregionalismus dominierte bis etwa 1970. Dann wurde sie zunehmend durch die Out-of-Africa-These infrage gestellt. Der führende englische Paläontologe Chris Stringer, der immer wieder gewichtige Beiträge dazu verfasste, hat in seinem jüngsten Buch die Diskussionen der letzten vierzig Jahre beschrieben. Ein erster Durchbruch erfolgte 1987, als aufgrund spezifischer DNS-Analysen eine gemeinsame Herkunft aller lebenden Menschen rekonstruiert wurde: die sogenannte «mitochondriale Eva» oder genetische Urmutter, von der genetisch alle heute lebenden Menschen abstammen und die etwa vor 200 000 Jahren in Afrika angesiedelt sein musste. Später folgten neue Knochenfunde, anhand derer zum Beispiel der menschliche Sprachapparat rekonstruiert wurde und deren regionale Verbreitung die Recent-African-Origin-These unterstützte. Mittlerweile ist die These weitgehend anerkannt, wenn auch regional differenziert.

Die Migrationswege für den Homo sapiens scheinen einigermassen klar: vor 60 000 Jahren in den Nahen Osten, vor 50 000 Jahren via Indien nach Südostasien, vor 40 000 Jahren nach Europa und vor 15 000 nach Amerika. Doch MigrantInnen treffen zumeist auf Gastvölker. In Europa waren das die NeandertalerInnen. Die sind in Kroatien und Italien bereits vor 120 000 Jahren dokumentiert, als Folge der ersten Auswanderung des Homo erectus. Der Homo sapiens drang vor rund 40 000 Jahren in den Lebensraum der NeandertalerInnen in Mitteleuropa ein. Wurden die Neuankömmlinge als unmittelbare Konkurrenten wahrgenommen? Oder als Bereicherung für die existierende Kultur?

Chris Stringer nimmt in beschränktem Umfang Kreuzungen über die Artgrenzen hinaus zwischen NeandertalerInnen und Menschen an. Er stützt sich dabei vor allem auf Genombestimmungen. Das Genom des Neandertalers ist anhand von Skeletten weitgehend entschlüsselt und kann mit dem Genom moderner Menschen verglichen werden, um zeitliche und geografische genetische Ströme verfolgen zu können. «Wenn man Europäer, Asiate oder Neuguineer ist, dann hat man vermutlich ein bisschen Neandertaler in sich», meint Stringer.

Allmählich verdrängten die vormarschierenden Menschen die NeandertalerInnen. Deren jüngste Spuren sind in Gibraltar bezeugt, dann, etwa vor 35 000 Jahren, starben sie aus. Tatsächlich: Von den vier Arten der Gattung Homo hat einzig der Homo sapiens überlebt. Warum? Das reine Hirnvolumen zum Beispiel kann dafür nicht als Antwort herhalten. Die NeandertalerInnen hatten ein grösseres als heutige Menschen. Vor ein paar Jahren wurde publizitätsträchtig die These lanciert, der Homo sapiens habe den Homo neanderthalensis gewaltsam ausgerottet. Der Neandertaler, der sprichwörtliche Wilde mit den furchterregenden Augenbrauen, wurde also zum edlen Wilden, der durch den technisch überlegenen, aber grausamen Menschen besiegt worden sei. In dieser Umkehrung von wild und zivilisiert steckt ein Stück Millenniums-Pessimismus.

Doch die These ist wissenschaftlich nicht haltbar. Vielmehr geht man heute davon aus, dass der Homo sapiens sich durch seine adaptionsfähigere soziale Organisierung besser auf eine sich verändernde Umwelt einstellen konnte. Dagegen war bei den NeandertalerInnen angesichts einer geringeren Population die soziale Interaktion als Hauptantrieb für Innovationen weniger stark ausgeprägt.

Tauschen, teilen, schenken

Wie aber sahen diese soziale Organisierung und die soziale Interaktion des frühen Homo sapiens aus? Darin steckt die alte Frage um Konkurrenz versus Kooperation. Der Ahnvater der Evolutionstheorie, Charles Darwin, wird gelegentlich als Kronzeuge für ein dominierendes Konkurrenzprinzip ins Feld geführt: Survival of the Fittest, Überleben des Adaptionsfähigsten. Aber eine Interpretation dieses Satzes als rationaler Eigennutz der Stärksten ist eine Verkürzung, erst recht die Vereinnahmung für eine rechte Marktideologie, die Konkurrenz zum ewigen Merkmal aller Menschen und aller menschlicher Gesellschaft verabsolutiert.

Denn Adaption kann gerade auch durch Kooperation geschehen. In den letzten Jahren sind aus den verschiedensten Disziplinen immer stärkere Argumente für diese These vorgebracht worden. Unter den Begriffen «Reziprozität», «Mutualität» oder «Altruismus» werden verschiedene und verschieden weit reichende Konzepte der sozialen kooperativen Beziehung des Menschen diskutiert.

Sarah Blaffer Hrdy hat über dreissig Jahre hinweg eine Trilogie von bahnbrechenden Büchern über die Stellung von Frauen in vorzeitlichen Gesellschaften veröffentlicht. Sie schlägt grundsätzlich vor, nicht vom Einzelnen, sondern von der sozialen Beziehung auszugehen, davon, dass die Gruppenmitglieder immer schon aufeinander angewiesen waren. Die veränderte Blickrichtung resultiert aus zahlreichen Untersuchungen und erlaubt zugleich, die bisherigen Forschungsresultate in neuem Licht zu interpretieren.

Hrdy diskutiert paläontologische Untersuchungen, Erkenntnisse aus der Primatenforschung, Analysen der letzten Sammler- und Jägergesellschaften, genetische Studien sowie Resultate der Neurowissenschaft. Aus Letzteren folgert sie beispielsweise, dass auch Menschenaffen kognitive Fähigkeiten, etwa zur Imitation, besässen, die bislang die Einzigartigkeit des Menschen belegen sollten. Umgekehrt zeigt sie, dass Menschen im Vergleich zu Menschenaffen ungewöhnlich sind «in der Bereitschaft, anderen zu helfen». Menschen entwickeln früh Rituale des Tauschens, des Teilens, des Schenkens. Und die Höhlenmalereien in Lascaux bedeuten, über ihre wie auch immer verstandene religiöse Symbolik hinaus, dass da eine menschliche Tätigkeit anderen Gruppenmitgliedern mitgeteilt, zur Verfügung gestellt, geschenkt wird.

Vorteil gegenüber dem Neandertaler

Funktional gesehen wird Hilfsbereitschaft zur Überlebensstrategie der Gruppe. Das begründet einen Vorteil der Menschen gegenüber den Menschenaffen. «Kooperation, nicht Konkurrenz, ist das Gesetz der Evolution. Und wenn ich Darwins Freundin wäre, würde ich ihm das ins Ohr flüstern», singt die US-amerikanische Sängerin Ani Difranco in einem neuen Lied. Der Mensch muss dem Menschen kein Wolf sein, wie es kulturpessimistische Philosophen immer wieder behaupten.

Auch Tiere jagen gemeinsam, von «Gesellschaften» wie Bienenvölkern oder Ameisenstaaten ganz zu schweigen. Das Besondere beim Menschen ist das Verhältnis von Individualisierung und Gemeinschaftlichkeit. Das ist das Resultat eines langen evolutionären Prozesses. Hrdy verfolgt, wie Hilfsbereitschaft als menschliche Disposition im Verlauf der menschlichen Entwicklung immer weiter ausgebaut wird und sich ins menschheitsgeschichtliche Erbe einschreibt. Fürs gemeinsame Handeln – Nahrungsmittelsuche, Kochen, Überleben – braucht es koordinierte Pläne. So wird der Mensch zum altruistischen Tier.

Verschiedene ForscherInnen unterstützen diese Position, mit unterschiedlich weit reichenden Argumenten. Der US-amerikanische Ökonom Samuel Bowles und der Verhaltensforscher Herbert Gintis etwa bringen die evolutionäre Spieltheorie als zusätzliches Argument ein. Die Spieltheorie untersucht die zeitliche und räumliche Entwicklung von Populationen. Dabei werden mögliche Szenarien unter Einbezug verschiedener Kriterien simuliert. Bowles und Gintis postulieren, dass Kooperation einen Evolutionsfortschritt bedeutete. Wer seine Lebensmittel in einem breiteren Kreis teilt, profitiert von den grösseren intellektuellen und körperlichen Ressourcen der grösseren Gruppe und vergrössert deren Überlebenschance. Allerdings bleibt das bei ihnen umschlossen vom Konkurrenzprinzip. Kooperation geschieht vor allem in der eingegrenzten Gruppe, während Beziehungen zwischen Gruppen gerade wieder durch Konkurrenz charakterisiert sind. Interner Zusammenschluss geht also mit externer Ausgrenzung einher. In der Soziologie heisst diese nicht ganz unerwartete Erkenntnis Eigengruppenfavorisierung.

Chris Stringer formuliert spezifischer, dass die grösseren sozialen Gruppen des Homo sapiens mehr kulturelles Wissen ansammeln und so einen Vorteil gegenüber den NeandertalerInnen erringen konnten. Der holländische Verhaltensbiologe Frans de Waal geht darüber hinaus und spricht von der Empathie, der Fähigkeit, sich in andere zu versetzen, als einer Grundausstattung der Menschen. Als Gruppensolidarität sei sie auch bei Primaten, ja bei vielen Tieren zu beobachten; doch Altruismus, Mitgefühl über die Gruppenmitglieder hinaus zu empfinden, sei eine spätere, genuin menschliche Fähigkeit. Empathie versteht de Waal sowohl emotional wie motorisch. Ein fremdes Lächeln lässt uns selber lächeln. Die motorische Reaktion befördert die emotionale und umgekehrt. De Waal erklärt unumwunden, dass seine Thesen auch eine politische Bedeutung haben: Er will denjenigen, die Selbstsucht und Konkurrenz als treibende Motive der Menschen postulieren, zeigen, dass ihre These der menschlichen Realität widerspricht.

Ein sozialer Kindergarten

Die Fähigkeit zur Kooperation und zur Empathie entspringt laut Sarah Blaffer Hrdy unter anderem der gemeinschaftlichen Kinderbetreuung, und Empathie verstärkt ihrerseits den Antrieb zur gemeinschaftlichen Betreuung. Zum Grossziehen menschlicher Kinder sind neben der leiblichen Mutter verschiedene andere Fürsorgemodelle möglich. Hrdy nennt das mit einem nicht sehr eingängigen Begriff «alloelterlich» – andere ErzieherInnen als die leiblichen Eltern. Grossmütter etwa oder Tanten spielen eine wichtige Rolle, wobei eine Tante nicht biologisch, sondern sozial zu verstehen ist. Indem das Kind im grösseren sozialen Verband aufwächst, hat es mehr Zeit, sich zu entwickeln und sich dabei mehr intellektuelle und kulturelle Fähigkeiten anzueignen. «Kindern geht es am besten in Gesellschaften, in denen die Kinderaufzucht als so wichtig erachtet wird, dass man sie nicht allein den Eltern überlassen will», folgert Hrdy. Die «nukleare Kleinfamilie» war und ist menschheitsgeschichtlich gesehen eher die Ausnahme. Die zeitgenössische Patchworkfamilie zerbricht nicht angeblich ewige Formen, sondern führt zu ursprünglicheren Formen zurück.

Auch physiologische Details bilden uns sozial weiter. Die Augen von Menschenaffen weisen eine dunkle Pupille in einer dunklen Iris auf. Beim Menschen ist hingegen die Iris deutlich heller als die Pupille. Chris Stringer mutmasst, durch diesen Unterschied seien Gemütsregungen, die sich in den Augen ausdrücken, beim Menschen deutlicher sichtbar als bei Menschenaffen, was die soziale Kompetenz zur Entzifferung der ausgedrückten Gefühle wichtiger mache.

Natürlich, Gemeinschaftlichkeit ist nicht das alleinige Kriterium der Menschwerdung. Sprache gehört zweifellos ebenfalls dazu. Alle Versuche, andere Informationssysteme von Tieren – Handzeichen von Menschenaffen, Bienentanz, Geräusche der Delfine – der menschlichen Sprache gleichzusetzen, vernachlässigen den Quantensprung, der mit der menschlichen Sprache geschieht. Sprache und Gemeinschaftlichkeit beeinflussen sich wiederum gegenseitig.

Auch die Werkzeugherstellung gehört untrennbar zur Evolution des Menschen. Das betont insbesondere ein materialistischer Ansatz, wie er durch Friedrich Engels’ «Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen» (veröffentlicht 1896) formuliert wurde. Am Anfang von Stanley Kubricks Film «2001: A Space Odyssey» (1968) entdeckt ein Menschenaffe, oder ein Mensch, dass er mit einem Knochen einen Rivalen erschlagen kann, und als er den Knochen im Triumph in die Luft wirft, entsteht daraus ein Raumschiff, das, in Zeitlupe, zum Dreivierteltakt von Johann Strauss’ «An der schönen blauen Donau» durchs Weltall schwebt. Werkzeug und Waffe, Kreativität und Zerstörung, sagt das Bild, haben den gleichen Ursprung, und sie begründen den Menschen. Das ist eine materialistisch verankerte Vorstellung: der Mensch als arbeitendes Tier. Aber sie ist auch konkurrenzorientiert: der Mensch als aggressiver Feind des anderen. Was steckt doch alles in ein paar alten Knochen.

Zitierte Literatur:

Sarah Blaffer Hrdy: «Mütter und andere. Wie die Evolution

uns zu sozialen Wesen gemacht hat». Aus dem Amerikanischen

von Thorsten Schmidt. Berlin Verlag. Berlin 2010. 537 Seiten.

Chris Stringer: «The Origin of Our Species». London 2011.

Penguin Books. 334 Seiten.

Samuel Bowles / Herbert Gintis: «A Cooperative Species:

Human Reciprocity and Its Evolution». Princeton University Press.

New Jersey 2011. 262 Seiten.

Frans de Waal: «Das Prinzip Empathie. Was wir von der

Natur für eine bessere Gesellschaft lernen können».

Aus dem Englischen von Hainer Kober.

Carl Hanser Verlag. München 2011. 352 Seiten.

Was weiter geschah: Nachtrag vom 10. Mai 2012: Ein bisschen Mensch

Das Gesicht ist schon recht menschlich. Auch das Becken ist schlanker geworden. Aber er geht noch ziemlich gebückt, schleift die Arme beinahe am Boden entlang und ist nur 130 Zentimeter gross. So kann er als Zwischenform zwischen der Gattung Australopithecus und der Gattung Homo gelten: der Australopithecus sediba. 2010 wurden seine Knochen in Südafrika entdeckt und auf zwei Millionen Jahre geschätzt. Die Universität Zürich hat den Vormenschen jetzt aus dem Schädel, ein paar Hüft-, Oberarm-, Schienbein- und Brustkörperknochen erstmals als vollständiges Skelett rekonstruiert.

Zu sehen ist die Rekonstruktion in der neuen Dauerausstellung «Spuren unserer Ahnen» im Anthropologischen Museum der Universität Zürich. Sie zeigt, neu aufbereitet, die Meilensteine der Menschheitsgeschichte. Unter anderem wird dabei eine Ehrenrettung des Neandertalers versucht, der durchaus nicht dümmer war als der Homo sapiens, sondern wegen seiner schlechteren sozialen Organisation vom Menschen verdrängt wurde (was WOZ-LeserInnen natürlich schon wissen).

Das Anthropologische Museum in Zürich ist das zweite Institut nach dem Naturhistorischen Museum Basel, das aufrüstet. Die Basler Ausstellung «Knochenarbeit. Wenn Skelette erzählen», die im Oktober 2011 eröffnet wurde, ist des grossen Interesses wegen bis zum 2. September 2012 verlängert worden. Wie die Basler rühmt sich auch die Zürcher Ausstellung, Paläontologie-DetektivInnen bei der Arbeit zu zeigen. Der Erfolg befriedigt offenbar zwei Interessen: einerseits das an der Forensik, der Gerichtsmedizin, das mit zahlreichen Krimiserien im Fernsehen gefüttert worden ist, wobei «bones» sich gerade auf historische Kriminalfälle und entsprechende Knochen konzentriert. Andererseits das Interesse am Ursprung der Menschheit. Wenn wir schon nicht wissen, wohin wir gehen, wollen wir zumindest wissen, woher wir kommen. Wenn vielleicht auch nur symbolisch. Da kann ein 1,3 Meter hohes Menschlein, das sich allmählich zur heutigen Grösse erhebt, durchaus gelegen kommen.