Hans-Rudolf Wicker: «Wenn es um Ausländerfragen geht, sind heute alle Experten»

Er wollte die Welt verändern – deshalb hat Hans-Rudolf Wicker Ethnologie studiert. Er arbeitete in Paraguay, dann hat er sich als Professor der Migrationsthematik verschrieben und stets versucht, mit seinem Wissen verändernd in die Praxis einzugreifen. Nun verabschiedet sich Wicker aus dem Unibetrieb.

WOZ: Hans-Rudolf Wicker, die Ethnologie – oder Sozialanthropologie – beobachtet und beschreibt Menschen und ihr Zusammenleben. Was hat Sie Ende der sechziger Jahre dazu bewogen, Ethnologie zu studieren?

Hans-Rudolf Wicker: Eigentlich wollte ich zuerst Archäologie studieren. Ich ging zum Archäologischen Institut der Uni Bern an der Kramgasse, um mich zu informieren. Der Professor dort hat mich jedoch ziemlich entmutigt, als er mir sagte, wie viele Sprachen ich noch lernen müsste. Gegenüber dem Archäologischen Institut sah ich eine Tafel: «Seminar für Ethnologie». Da ich schon einmal dort war, ging ich hinein. Ich war vom Fach und von der Atmosphäre sofort angetan. Es war die kritische Ethnologie, die mich fasziniert hat. Kritische Ethnologen untersuchten nicht einfach Gesellschaften, die an den Rand gedrängt oder ausgerottet werden – wie das bis anhin der Fall war –, sondern man bezog Position zugunsten dieser Gesellschaften.

Ein solch subversiver Ansatz wurde hier in Bern an der Uni gelehrt?

Nein! Die kritische Anthropologie haben wir uns in Studiengruppen selber beigebracht. Wir lasen Marx und hauptsächlich auch die französischen Neomarxisten, und wir hatten Kontakt mit deutschen Gruppen, die sich ebenfalls mit dieser Richtung beschäftigten. Wir studierten nicht, um nach Studienabschluss einen guten Job zu ergattern, sondern um die Welt zu verändern. So betrachtet nahmen wir die 11. Feuerbach-These von Marx ernst, die besagt, dass man die Welt nicht nur interpretieren soll, sondern es komme darauf an, sie zu verändern.

Sie wollten als Ethnologe die Welt verändern?

Ganz wichtig für unsere Ethnologengeneration war die Barbados-Konferenz von 1971. Diese wurde vom Lateinamerikanisten Georg Grünberg vom Seminar für Ethnologie in Bern mithilfe des Ökumenischen Rats der Kirchen in Genf organisiert und fand an der University of the West Indies in Barbados statt. Die Deklaration, die aus dieser Konferenz heraus entstand, hatte Gewicht und wurde in ganz Lateinamerika diskutiert. Sie richtete sich erstens an die Kirche und verlangte von dieser, die Indianermission zu stoppen; zweitens an die Ethnologinnen und Ethnologen, von denen verlangt wurde, Indianer nicht mehr aus Selbstzweck zu erforschen, sondern indigenen Gruppen mit dem vorhandenen Wissen zur Seite zu stehen; und drittens an die Regierungen, die aufgefordert wurden, Indigene vor Genozid zu schützen.

Mit einer Deklaration verändert man noch nicht die Welt …

Georg Grünberg hatte in Nordostparaguay das Proyecto Paï-Tavyterã-Guaraní gegründet, ein Projekt, über das unter anderem Land für Guaraní-Gemeinden zurückerkämpft und rechtlich gesichert werden sollte. Nach meiner Promotion ging ich dorthin und leitete das Projekt sechs Jahre lang. Ich lernte dort sehr viel, wohl mehr als vorher an der Uni: Neben dem Spanisch und dem Guaraní musste ich mir Kenntnisse von über dreissig Guaraní-Gemeinden aneignen, mich in Landrechtsfragen einarbeiten und lernen, wie mit Guaraní zusammen besiedeltes Land verteidigt werden kann und wie Landsicherungsprozesse einzuleiten und zu gewinnen sind. Und ich lernte, in einer Militärdiktatur zu überleben und zu agieren.

Wie agiert ein kritischer Ethnologe?

Ich organisierte mit den Indigenen und ihren Führern den Kampf um ihr Land – und das ist viel anspruchsvoller, als man vielleicht denkt. Denn sobald sich diese organisierten und Land einforderten, versuchten die Grossgrundbesitzer, die Gruppen zu vertreiben. Häuser wurden angezündet, nachts wurde Vieh in die Felder getrieben, und es gab Morddrohungen noch und noch. Auf solche Reaktionen mussten die Indianer vorbereitet werden: Sie durften sich nicht vertreiben lassen, da nach damaliger Rechtssituation verlassenes Land als verloren galt, weil die sogenannte «ocupación de hecho», die tatsächliche Besiedlung, nun fehlte.

Und waren Sie erfolgreich – haben Sie in Paraguay die Welt verändert?

Wir haben nicht die Revolution gemacht – wobei ich mich auch nie als Revolutionär verstanden habe. Aber die Ziele, die wir uns setzten, die haben wir erreicht. Heute gibt es im Gebiet, wo ich gearbeitet habe, 45 Guaraní-Gemeinden mit eigenem Land, in ganz Ostparaguay sind es über 200. Dank eines 1981 verabschiedeten Gesetzes, das ich vorbereiten half, können Landtitel nun direkt auf die Gemeinden überschrieben werden. Die Gemeinden erholten sich dank des gesicherten Lebensraums auch ökonomisch, die Ernährung verbesserte sich, die Tuberkulose verschwand, und die Kindersterblichkeit reduzierte sich erheblich. Später organisierten wir ein Alphabetisierungsprogramm, und bis heute unterstütze ich Gemeinden im Einführen von Viehhaltung.

Sie wollten ursprünglich die Welt verändern. Steht das nicht im Widerspruch zu Ihrer Funktion als Professor?

In gewisser Weise ist das sicher ein Widerspruch. Allerdings habe ich die Idee, mit meinem Wissen in die Praxis verändernd einzugreifen, nie aufgegeben. Man sieht es daran, dass ich mich als Professor in meiner Forschung oft mit lebensnahen Themen beschäftigt habe.

Haben Sie da ein Beispiel?

Nicht wenige meiner paraguayischen Mitarbeiter kamen damals ins Gefängnis und wurden gefoltert. Das Thema «Folter» hat mich lange beschäftigt. So habe ich als erste Forschung an der Uni für das Rote Kreuz eine Grundlagenstudie zu gefolterten Menschen durchgeführt, die in der Schweiz leben. Studierende haben mitgearbeitet und aufgrund dieses Materials ihre Lizenziatsarbeiten verfasst. Aufgrund unserer Forschung wurde am Berner Inselspital die erste schweizerische Therapiestelle für foltergeschädigte Menschen aufgebaut. Ohnehin bin ich stark in der Migrationsthematik hängen geblieben.

Wie kam das?

Zu Beginn der neunziger Jahre verschärfte sich der Diskurs um die Migrationsfrage. Beispielsweise habe ich ab Ende der achtziger Jahre zahlreiche Gerichtsgutachten zu ausländischen Angeklagten erstellt, die einer schweren Gewalttat beschuldigt wurden. Meine Aufgabe bestand darin, Migrationsbiografien zu erstellen, die Hintergründe von Straftaten auszuleuchten und Aussagen zum Geisteszustand von Beschuldigten zum Zeitpunkt der Straftat zu machen. Die Gutachten sollten Richtern die Urteilsfindung erleichtern. Eine offen eingestandene Unsicherheit in Bezug auf die Beurteilung von Taten von Fremden führte Strafrichter dazu, Rat und Expertise bei Ethnologen einzuholen. Heute ist eine solche Haltung nicht mehr denkbar: Wenn es um Ausländerfragen geht, fühlen sich alle als Experten. Eine unglaubliche Veränderung des Zeitgeists hat in den letzten zwei Jahrzehnten stattgefunden.

Integration wird heute nicht mehr als positive Eigenleistung von Zuwanderern verstanden, sondern vielmehr als Zwang definiert, dem sie Folge zu leisten haben.

Können Sie das verdeutlichen?

Das alte, mehr linke Verständnis von Integration ging davon aus, dass sich Menschen selber integrieren wollen und dass sie dazu die notwendige Zeit benötigen. Nur jene, die Mühe haben, in der Schweiz Fuss zu fassen, brauchen Integrationshilfe. Die Umdeutung erfolgte, als man zu postulieren begann, dass Zuwandernde zu ihrem eigenen Wohl gezwungen werden sollten, sich zu integrieren. Die Notwendigkeit eines integrierenden Zwangsapparats ist heute zur Volksmeinung geworden. Mit dem «Fördern und Fordern»-Konzept – wie Thomas Kessler es in Basel durchsetzte – wurden ein linkes und ein rechtes Integrationsverständnis miteinander verknüpft, was dem ganzen Diskurs zum Durchbruch verhalf. Seither haben praktisch alle Parteien eigene Integrationsleitbilder mit dem «Fördern/Fordern»-Konzept verabschiedet. Als oberstes Argument figuriert immer die Gleichstellungsfrage, gefolgt vom Zwang, nationale Sprachen zu lernen. Selbstverständlich gilt dies ausschliesslich für Muslime, Afrikaner und Ungebildete, nicht jedoch für zugewanderte Manager und Wissenschaftler.

Sie haben 1995/1996 das erste städtische Integrationsleitbild entwickelt, einen zweiseitigen Integrationsbegriff definiert und viel zu Migration unterrichtet und geforscht.

Um die Migrationsfrage zu versachlichen und die Migrationsforschung zu fördern, eröffneten wir 1995 an der Uni Neuenburg das Schweizerische Forum für Migrationsstudien. Das Institut wurde bald mit Fragen und Forschungsaufträgen überhäuft. Aus dem Institut wurden bis heute sechs Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler auf universitäre Lehrstühle berufen. Das macht mich stolz, andererseits muss ich mir selbst eingestehen, dass der Anspruch, Personen auszubilden, damit sie nun ihrerseits die Welt ändern sollen, endgültig vorbei ist.

Heute studieren junge Leute wohl nicht mehr in erster Linie, um mit ihrem Wissen verändernd zu wirken, sondern zuerst einmal, um eine gute Stelle zu finden.

Das Studium wird verschult und verkürzt. Was bedeutet das für das kritische Denken?

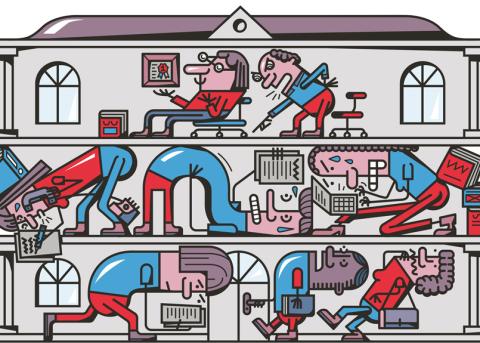

Ich bin sehr fürs Verkürzen. Nicht tragbar an der Bologna-Reform scheint mir allerdings der gestiegene Organisations- und Verwaltungsaufwand, den die neuen Studiengänge erfordern. Auch zeigt sich, dass die Autonomie, die die Universitäten erlangt haben, mit neoliberalen Prinzipien umgesetzt wird und die Unis teuer zu stehen kommt. Was in den Univerwaltungen alles neu aufgebaut werden musste: Informatikabteilungen, Leistungsverwaltungssysteme, Evaluationsmaschinerien, Controlling, Koordinationsbüros für den internationalen Studierendenaustausch und so weiter. Universitäten sind gegenwärtig daran, eigentliche Verwaltungswasserköpfe zu entwickeln, was auf Kosten der Lehre und der Forschung geht.

Eine Entwicklung, die auch andere Bereiche der Gesellschaft betrifft.

Genau, und damit sollte sich die Ethnologie heute auseinandersetzen! Was steckt da eigentlich dahinter? Wenn man sieht, wie die universitäre «freie Lehre» verbürokratisiert wird, kann dies doch nur erstaunen. Inhalte treten in den Hintergrund, und Administratives tritt in den Vordergrund. Diese Verschiebung ist wohl Teil der neoliberalen Politik. Diese verspricht mehr Freiheit und mehr Selbstverantwortung, was aber entsteht, ist wuchernde Verwaltung. Zwischen die Studierenden und den Professor schiebt sich immer mehr die Administration, ebenso wie zwischen den Bürger und die Regierung. Sogar Kriege werden heute vor allem als administrative und organisatorische Aufgaben verstanden.

Wir bewegen uns fast nur noch in digital gesteuerten administrativen Geflechten. Heute müsste wohl auch eine Revolution zuerst administrativ vorbereitet werden.

Dieses Interview ist ein gekürzter Vorabdruck aus Judith Hangartner, Ueli Hostettler, Anja Sieber Egger und Angelica Wehrli: «Alltag und Ritual: Statusübergänge und Ritualisierungen in sozialen und politischen Feldern». Seismo Verlag. Zürich 2012. 348 Seiten. 48 Franken.

Hans-Rudolf Wicker

Der 1947 geborene und im Kanton Bern aufgewachsene Hans-Rudolf Wicker ist seit 1988 Professor für Sozialanthropologie an der Universität Bern. Er ist Experte im Bereich Migrationsfragen und publizierte mehrere Bücher zum Thema.

Am 31. Mai 2012 um 18.15 Uhr findet im Hauptgebäude der Universität Bern seine Abschiedsvorlesung statt. Zuletzt erschien von Wicker das Buch «Migration, Differenz, Recht und Schmerz. Sozialanthropologische Essays zu einer sich verflüchtigenden Moderne, 1990–2010» (Seismo Verlag, Zürich 2012).