Beruf und Identität: Zwischen Tempo, Profit und Selbstoptimierung

In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Berufswelt fundamental gewandelt. Wie sich damit auch das persönliche Verhältnis zum eigenen Beruf verändert hat, erläutert die Berner Soziologin Caroline Bühler.

WOZ: Caroline Bühler, Sie haben zum Thema der beruflichen Identität geforscht. Was ist damit gemeint?

Caroline Bühler: Die berufliche Identität ist eigentlich ein veraltetes Modell. Man hatte früher die Vorstellung, der Beruf sei etwas, auf das man sich dauerhaft festlegte. Persönliche Begabungen sollten zu einem bestimmten Beruf passen. In den Jahren der Berufsausbildung, im Alter zwischen 16 und 21 Jahren, entwickelte sich nach dieser Vorstellung die persönliche Identität; eine Identitätsbildung, die sich mit dem Berufseinstieg vollendete und hinfort festgelegt war.

Das klingt geradezu mittelalterlich …

Im wissenschaftlichen Umfeld war dieses Modell lange Zeit stark präsent. Erst in den achtziger Jahren begann man, Identität als etwas bruchstückhaft Zusammengesetztes zu begreifen, und es war nicht mehr länger möglich, einfach von Identität zu sprechen, ohne genauer zu definieren, was man damit meinte – gerade im Zusammenhang mit dem Beruf. Beim Berufsbild der Lehrerin zeigt sich der Wandel besonders stark: Früher glaubte man, wer Lehrer werden wolle, müsse bereits über eine notwendige natürliche Autorität verfügen.

Und heute?

Heute ist klar, dass man sich berufliche Kompetenzen auch aneignen kann. Das hängt damit zusammen, dass die schulische Laufbahn seit den neunziger Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Punkto Identität steht heute mehr im Vordergrund, dass man sich bewusst ist, dass der berufliche Alltag dauernd Entscheidungen verlangt und dass man diese Entscheidungen so trifft, dass sie einem selbst passen. Es geht um die Verinnerlichung eines gewissen Berufsbildes, die während der Ausbildung stattfindet. Und das muss auch mit den eigenen Überzeugungen übereinstimmen, mit dem, was einem im Leben wichtig ist. Ein Beruf, der sich mit der eigenen Identität deckt, schafft auch Orientierung über ein Berufsethos: Weshalb übe ich diesen Beruf aus, was nützt er der Allgemeinheit?

Gilt das für jeden Beruf gleichermassen – oder kann das auch etwas ganz anderes heissen, je nachdem, ob man Lehrerin oder Banker ist?

Ich habe sowohl mit Lehrerinnen als auch mit Bankern gesprochen. Und beide haben ein sehr deutliches Berufsethos entwickelt. Im Berufsfeld der Banker indes hat sich extrem viel verändert. Der traditionelle Banker wollte solide und sauber arbeiten als Kundenberater und Verwalter des ihm anvertrauten Gelds. Dieser Banker existierte noch bis in die neunziger Jahre hinein – heute ist er praktisch verschwunden.

Wie sieht die Berufsidentität eines Bankers heute aus?

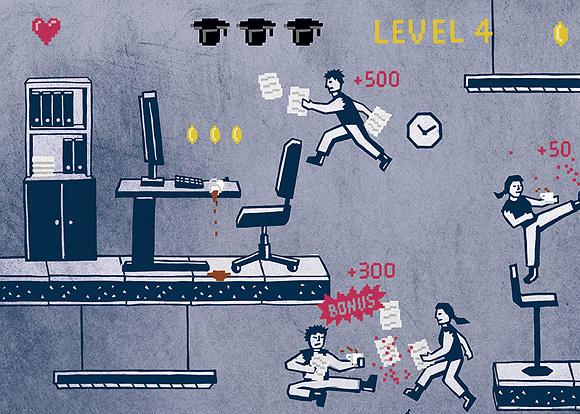

Die Finanzkrise hat deutlich gemacht, wie viele neue Tätigkeitsbereiche sich im Bankenwesen entwickelt haben, Bereiche, in denen die Vorstellung, dass man für die Kundengelder verantwortlich ist, in den Hintergrund gerückt ist. Dominant geworden ist das Spielerische, verbunden mit einem neuen Berufsethos: mitspielen, im Konkurrenzkampf bestehen, Erfolg haben. So ein Ethos passt besser zu Menschen, die von der Vorstellung getrieben sind, jung reich zu werden. Menschen, die sehr selbstbezogen leben.

Steht da eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung dahinter?

Auf jeden Fall. In den neunziger Jahren kam es in ganz vielen Branchen zu einem Bruch, zu Restrukturierungen und zur allgemeinen Ökonomisierung sämtlicher Arbeitsbereiche. Für viele wurde in der Folge der Leidensdruck immer grösser, weil sie nicht mehr so arbeiten konnten, wie sie es selbst für richtig erachteten. Hier wird Identität im Beruf spürbar: wenn Menschen sich beklagen, sie wollten ihren Beruf nach bestem Wissen und Gewissen ausüben, seien aber dazu gezwungen, zu hetzen und schlampig zu arbeiten, obwohl das ihrem Berufsethos widerspricht.

Können Sie das an einem Beispiel festmachen?

Gerade von Handwerkern habe ich das häufig gehört. In vielen Bauberufen müssen sie mittlerweile unter so enormem Druck arbeiten, dass es gefährlich wird – zum Beispiel bei elektrischen Installationen, wo man nicht mehr mit der gebotenen Sorgfalt arbeiten kann. Oder es wird am Ende des Tages gar nicht mehr aufgeräumt. Das stört viele Handwerker und führt dazu, dass sie sich innerlich von ihrem Beruf distanzieren.

Weil Quantität vor Qualität kommt?

Diese Tendenz wird von betrieblicher Seite her sicher gefördert: Indem Tagesziele eingefordert werden und überall mit ökonomischen Kennzahlen operiert wird, alles immer leistungs- und ergebnisorientiert ist, entsteht ein enormer Druck. Auf der andern Seite entsteht Druck auch dadurch, dass von den Berufstätigen verlangt wird, dass sie ihre individuellen Stärken und Begabungen voll ausschöpfen, dass sie kreativ sind, dauernd originelle, individuelle Ideen für das Unternehmen produzieren. Das sieht man gerade in grafischen Berufen oder in der Werbung. Und beides zusammen führt zu einem Spannungsverhältnis: Einerseits soll auf Tempo und Profit hingearbeitet werden, andererseits besteht der Zwang zur permanenten Weiterentwicklung und Selbstoptimierung.

Wenn heute immer mehr Menschen im Verlauf ihres Arbeitslebens den Beruf wechseln, tun sie das, weil sie diese Erfahrungen als entfremdend empfinden und sich anderswo eine erfüllendere Tätigkeit suchen? Oder steht die Existenzsicherung im Vordergrund?

Es geht immer auch um Existenzsicherung – gerade im Zeichen des geforderten Selbstmanagements, das verlangt, dass man sich permanent weiterbildet, dranbleibt, um den Anschluss nicht zu verlieren. Im kaufmännischen Bereich etwa kann man nicht beliebig Stelle an Stelle reihen. Schon junge Leute sind gezwungen, sehr strategisch vorzugehen und sich zu entscheiden, worauf sie sich spezialisieren wollen. Wer später in einen andern Beruf wechseln will, muss etwas mitnehmen können. Viele wechseln zum Beispiel in den Beratungsbereich oder in die Erwachsenenbildung, weil sie glauben, dort ihr Know-how und ihre ganz persönlichen Kompetenzen weitergeben zu können.

Wo man früher über den Beruf eine eigene Identität ausgebildet hat, sucht man heute also vermehrt nach einem Beruf, der der eigenen Identität entspricht?

Bei jenen, die bereits im Beruf stehen und ihn wechseln, ist das sicher so. Das zeigt sich gerade bei den zahlreichen Quereinsteigern unter den Lehrerinnen und Lehrern. Viele wechseln aus einem hoch qualifizierten Beruf in die Pädagogik und nehmen dabei auch einen Statusverlust in Kauf.

Der Trend, sich ab vierzig selbstständig zu machen, nimmt in der Schweiz zu. Wie passt diese Entwicklung ins Bild?

Generell sehe ich den Trend zur beruflichen Selbstständigkeit auch als Konsequenz des Zwangs zur Anpassung und zur Selbstoptimierung und der zugleich kleiner werdenden Handlungsspielräume in den Betrieben. Oder positiv ausgedrückt: Man will autonom sein, Verantwortung übernehmen und vor allem sich selbst treu bleiben – auch aus der Beobachtung heraus, wie sich das Berufsleben

in den vergangenen zehn, zwanzig Jahren entwickelt hat.

In verschiedenen Berufsfeldern sind die schulischen Anforderungen und Qualifikationsansprüche stark gestiegen. Kann diese Professionalisierung das Berufsethos retten, oder ist sie sein Untergang?

Allgemein eröffnen sich mit der Professionalisierung von Berufsfeldern auch neue Spielräume, und es gibt auch neuen Platz für eine Identifikation mit dem Beruf. Der Pflegebereich ist hier ein gutes Beispiel: Er ging immer mit einem hohen Berufsethos einher – bis hin zur Aufopferung. Mittlerweile hat sich der Pflegeberuf sozusagen neu erfunden, und die zunehmend hoch qualifizierten Fachkräfte, die als Pflegende tätig sind, haben ein neues, gestärktes Selbstverständnis entwickelt. Das hängt damit zusammen, dass ihnen das medizinische Wissen, über das sie eigentlich schon immer verfügten, nun auch aktiv zugetraut und im Berufsalltag eingefordert wird. Die Professionalisierung des Pflegebereichs führte also dazu, dass versteckte Inhalte und Kompetenzen des Pflegeberufs nun in den Vordergrund getreten sind. Und das ist eine gute Entwicklung. Bleibt die Frage, ob genug Zeit und Ressourcen vorhanden sind, um diese Kompetenzen im Alltag auch einbringen zu können.

Caroline Bühler (44) leitet den Bereich Erziehungs- und Sozialwissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Bern.