Präimplantationsdiagnostik: Eizellen und hehre Ziele

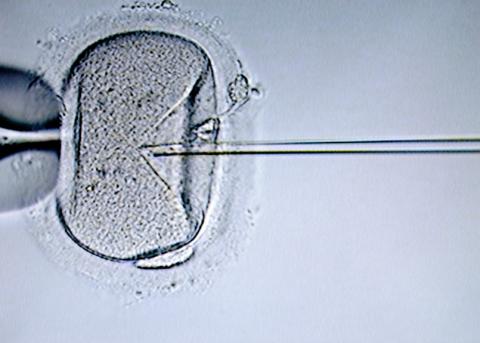

Die Schweiz ist auf der Überholspur in Europa. Sie hat nicht nur ein Stoppschild für einwanderungswillige Arbeitskräfte aufgestellt, jetzt durchforstet sie auch noch ihre zukünftige Bevölkerung. Die Nationale Ethikkommission empfiehlt, die Präimplantationsdiagnostik (PID) ohne Einschränkungen zuzulassen (siehe WOZ Nr. 7/14 ) und darüber hinaus die Eizellenspende und die Leihmutterschaft freizugeben. Damit forciert das Ethikgremium ein Gesetzgebungsverfahren, das im vergangenen Sommer mit einer vergleichsweise restriktiven Bundesratsvorlage zur PID begann. Der Basler Appell gegen Gentechnologie sieht darin den erwarteten Dammbruch in der Fortpflanzungsmedizin: «Der Wunsch, alles technisch Mögliche auch praktisch umzusetzen, liegt im Trend.»

Begründet wird die geplante Liberalisierung mit hehren Zielen. Mit der Gleichstellung von Spermienspende und Eizellenspende soll der Gleichberechtigung der Geschlechter Genüge getan werden; in Bezug auf die PID wird die Selbstbestimmung betroffener Paare gefeiert, denen ein behindertes Kind nicht zuzumuten sei. Aber die Eizellenspende ist mit der Spermienspende überhaupt nicht vergleichbar, denn sie fordert den Frauen dramatische medizinische Prozeduren ab, die höchstens diejenigen auf sich nehmen, die auf das Geld angewiesen sind. Und dass per PID Behinderung zu vermeiden sei, ist ein Wahnglaube, wenn man berücksichtigt, dass achtzig bis neunzig Prozent aller Behinderungen nicht pränatal entstehen, sondern erst während oder nach der Geburt auftreten.

In welche Richtung die PID geht, zeigt der Blick nach Skandinavien und Britannien, denen die Schweiz nacheifert. In Schweden etwa wird die PID als Screeningmethode bei künstlicher Befruchtung bereits angewandt – allerdings nicht, um eine Behinderung, sondern um Mehrlingsgeburten zu vermeiden. Und schon vor ein paar Jahren plädierte der Londoner Reproduktionsmediziner Alan Handyside im Wissenschaftsmagazin «Nature» dafür, mit der PID solle der Embryo künftig auch auf seine Anlagen für Volkskrankheiten wie Krebs oder Diabetes getestet werden. Insofern ist die Fortpflanzungsmedizin nicht nur ein zweifelhaftes Geschäft für die Macher, sondern auch ein volkswirtschaftlicher Faktor.