Wirtschaftskrise in Europa: Der dreissigjährige Staatsstreich

Griechenland ist kein Einzelfall. Auch die grossen Volkswirtschaften Europas stecken knietief in den Schulden. Um dies rückgängig zu machen, muss die Demokratie wieder die Oberhand über das Kapital gewinnen.

Monatelang hat sich Europa einen ideologischen Schlagabtausch über Griechenland geliefert. Dabei war die Frage banal: Soll das Krisenland sparen – oder etwas weniger sparen? Seit der Ökonom John Maynard Keynes während der Wirtschaftskrise der dreissiger Jahre aufgezeigt hatte, dass Sparpolitik die Krise noch verschärft, galt die Frage als erledigt. Doch der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, der nun Athen ein neues Sparpaket aufgedrückt hat, hörte nicht auf solche Argumente. «Ich hätte genauso gut die schwedische Nationalhymne singen können», sagte der als griechischer Finanzminister abgetretene Yanis Varoufakis jüngst in einem Interview. Berlin hat Athen Milliarden geliehen, Schäuble wollte den Deutschen zeigen, dass die GriechInnen dafür auch etwas leiden.

Nun, da sich der Pulverdampf etwas gelegt hat, wäre es an der Zeit, die eigentliche zentrale Frage zu debattieren: Was ist der Grund für Griechenlands Schulden? Nur mit einer Antwort darauf können die nötigen Reformen ergriffen werden, damit Griechenland auch langfristig aus den Schulden findet.

Bis tief in die politische Linke hinein sind viele überzeugt: Der griechische Staat ist so korrupt, die Wirtschaft so verfilzt, die Leute sind so ausgabefreudig, dass das Land zwangsläufig in den Schulden landen musste. So haben es auch hierzulande JournalistInnen unzählige Male in die Schweizer Stuben diktiert. Das Problem an dieser Erklärung: Griechenland ist kein Einzelfall, wie ein Blick in die offiziellen Statistiken zeigt. Im Gegenteil.

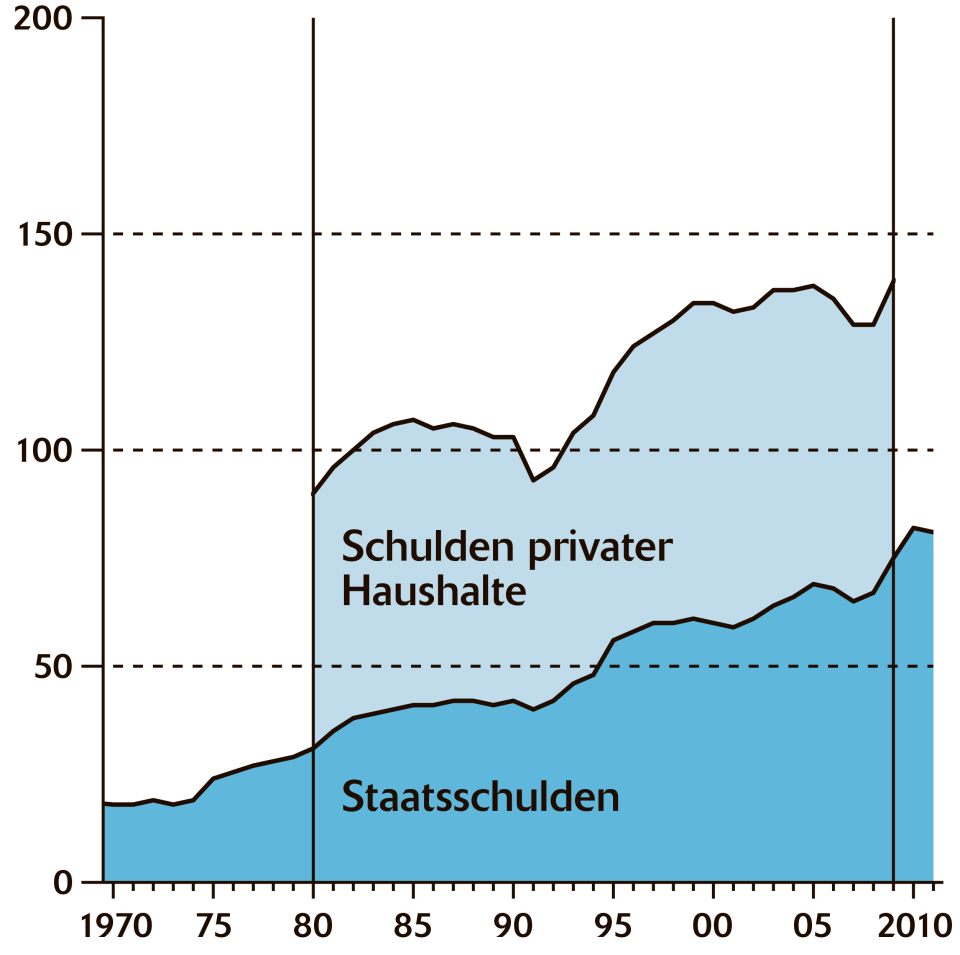

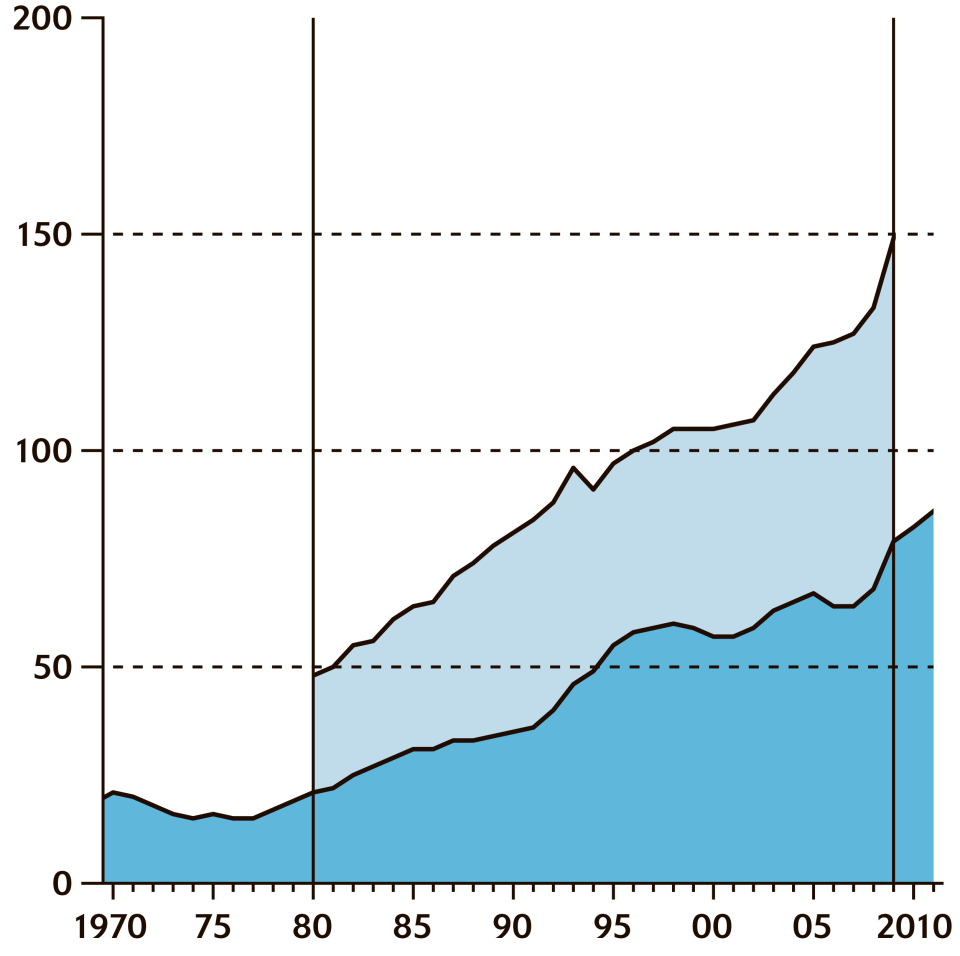

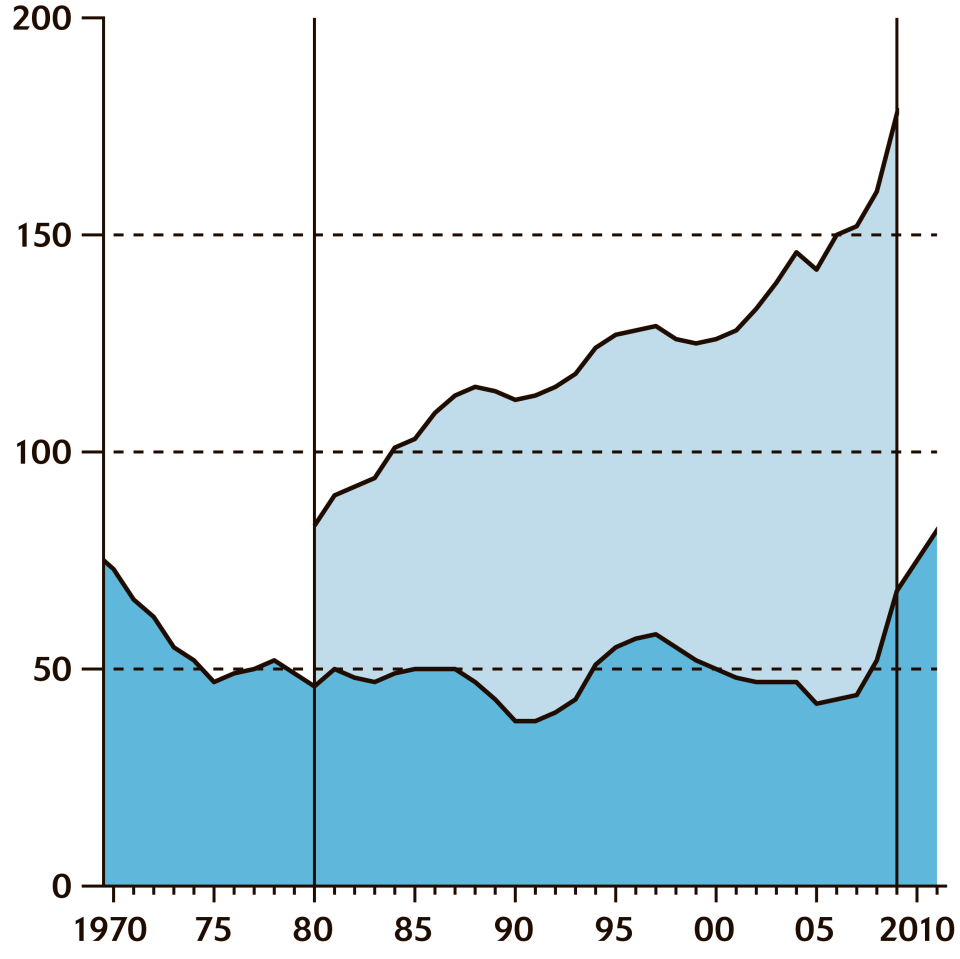

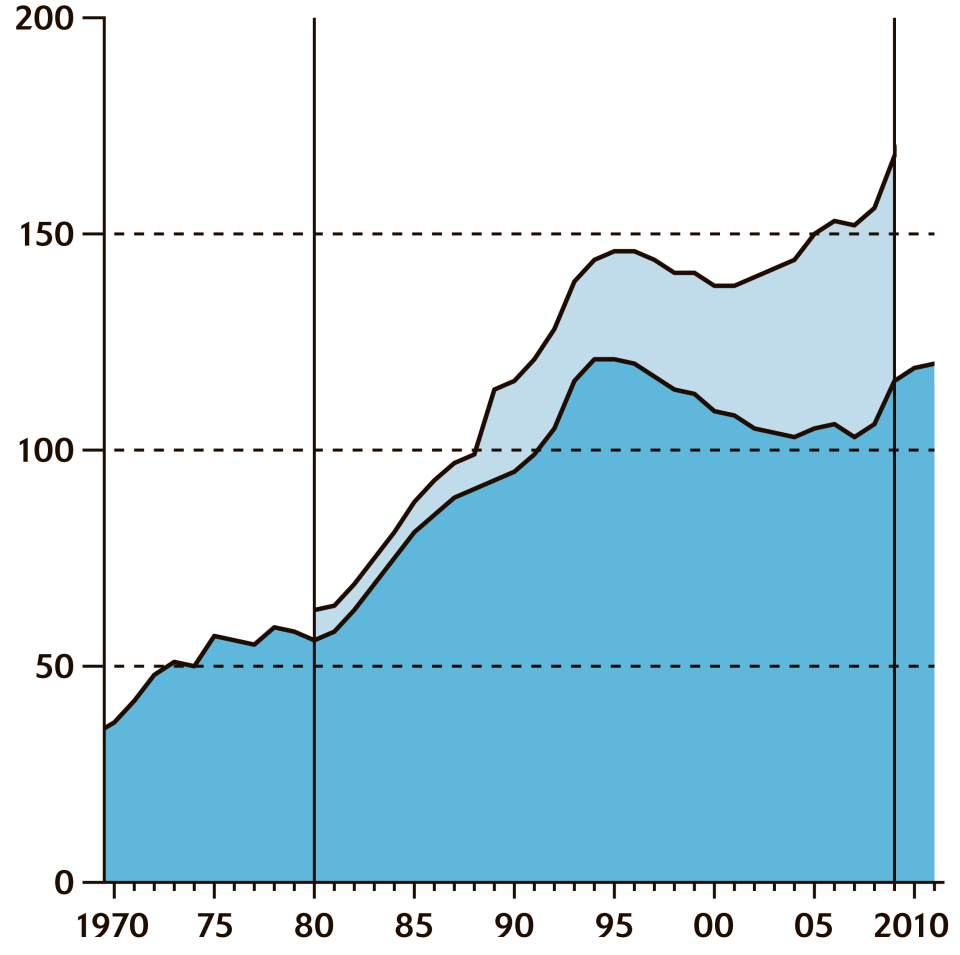

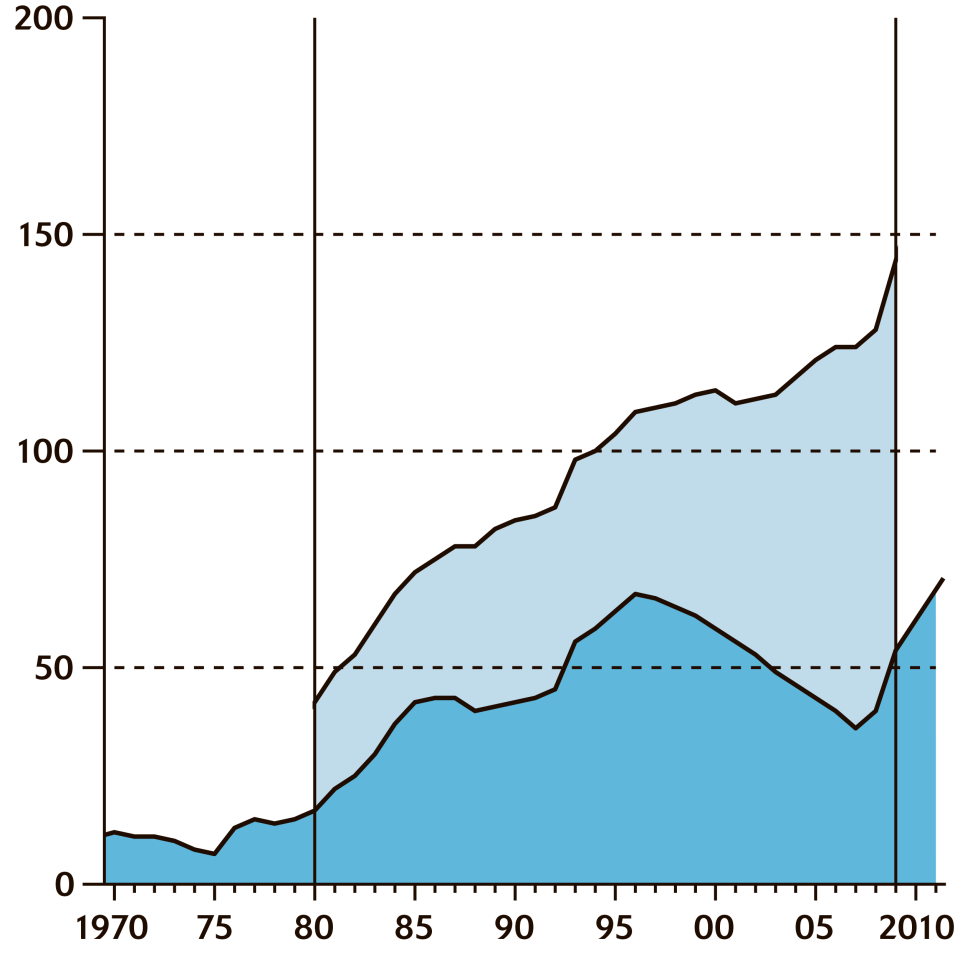

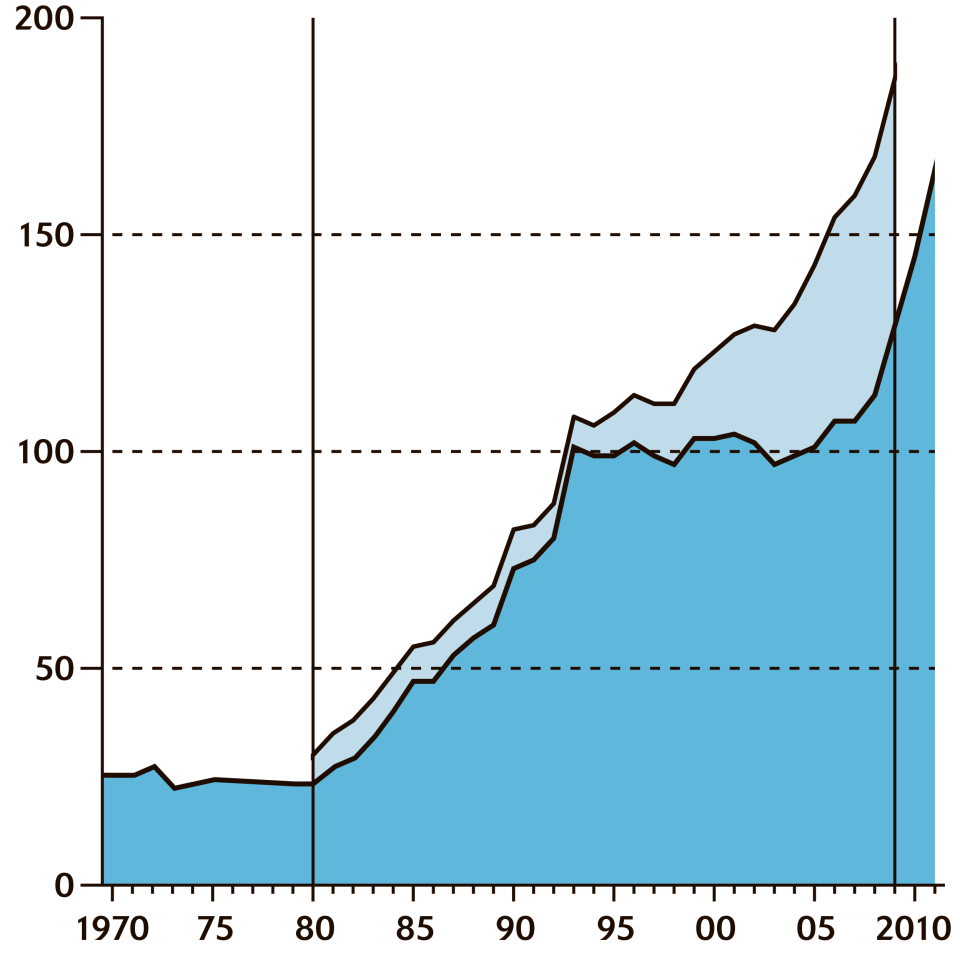

Zwischen 1980 und der Finanzkrise 2007 ist Athens Schuldenstand von 23 auf 107 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) geklettert. In Frankreich nahmen die Schulden von 21 auf 64, in Deutschland von 31 auf 65, in Italien von 56 auf 103 Prozent des BIPs zu. In Britannien und Spanien stiegen sie zwar lediglich auf 44 beziehungsweise 36 Prozent des BIPs. Allerdings sind in den beiden Ländern die Schulden der Privathaushalte explodiert: Als sie in der Finanzkrise die Last nicht mehr tragen konnten, sprang der Staat ein, um die Banken zu retten. In Britannien stiegen die Schulden seither auf 89, in Spanien auf 97 Prozent des BIPs.

Zählt man zu den Staatsschulden jene der Privathaushalte dazu, wird der Abstand der fünf grossen europäischen Volkswirtschaften zu Griechenland noch kleiner: Die Gesamtschuld ist in Griechenland zwischen 1980 und 2007 von 30 auf 159 Prozent des BIPs gestiegen; in Spanien von 42 auf 124, in Frankreich von 48 auf 127, in Deutschland von 90 auf 129, in Italien und Britannien von 63 beziehungsweise 83 auf 152 Prozent. Der einzige Grund, warum diese Länder nicht in denselben Schwierigkeiten stecken wie Griechenland, liegt darin, dass die Investoren – Banken, Fonds, Vermögende – ihnen zutrauen, dass sie ihre Zinsen zahlen. Noch.

Korruption, Vetternwirtschaft und die angebliche Ausgabefreudigkeit der GriechInnen können also höchstens erklären, warum Griechenland unter den verschuldeten Staaten an der Spitze steht. Wenn aber auch alle grossen Volkswirtschaften Europas in den Schulden versinken, drängt sich folgende Frage auf: Könnte es nicht sein, dass nicht die GriechInnen faul sind, sondern vielmehr das europäische Wirtschaftssystem?

Tatsächlich sind die Schulden Europas das Resultat einer dreissigjährigen Geschichte, die einem schleichenden Staatsstreich gleicht.

Die offene Gesellschaft …

Als 1945 der Weltkrieg zu Ende ging, schrieb der liberale Philosoph Karl Popper ein einflussreiches Buch – das gleichzeitig den Zeitgeist verkörperte, der damals im dominierenden Bürgertum vorherrschte. Popper wandte sich darin gegen jegliches Denken, das die Zukunft der Menschheit einer angeblichen historischen Gesetzmässigkeit unterordnet: gegen Friedrich Hegel, der nach Poppers Ansicht den Sinn der Geschichte in einem Kampf der Nationen sah – einem Kampf, der Europa eben erst in Schutt und Asche gelegt hatte; gegen Karl Marx, der die Welt dem Kapitalismus überlassen wollte, weil dieser im Sozialismus münden würde (auch wenn Popper für Marx sonst nur Bewunderung übrig hatte); schliesslich wandte sich Popper gegen das bisherige herrschende Bürgertum, das überzeugt war, dass der Kapitalismus die Zukunft der Menschheit bestimmen sollte.

Popper plädierte dafür, den Kapitalismus unter die Obhut des demokratischen Staates zu stellen, unter die Obhut der BürgerInnen, die sich ihre Zukunft mit ihrer Vernunft selber zurechtzimmern sollten. «Das Prinzip der Nicht-Intervention, eines ungezügelten Wirtschaftssystems, muss aufgegeben werden», schrieb der überzeugte Liberale. «Wenn wir die Freiheit erhalten wollen, müssen wir fordern, dass die Politik der unbegrenzten ökonomischen Freiheit ersetzt wird durch die geplante wirtschaftliche Intervention des Staates. Wir müssen fordern, dass der uneingeschränkte Kapitalismus dem Wirtschaftsinterventionismus Platz macht.»

Das weltweite Wirtschaftssystem, das fast gleichzeitig in den Bergen des US-Bundesstaats New Hampshire, in Bretton Woods, geboren wurde, schuf die Voraussetzung dafür, dass die Demokratie den Kapitalismus unter ihre Fittiche nehmen konnte: John Maynard Keynes, der Architekt von Bretton Woods, glaubte, dass der Handel mit Waren und Dienstleistungen frei sein müsse, um den Wohlstand zu fördern. Für das Kapital hatte Keynes jedoch anderes im Sinn: «Kapitalverkehrskontrollen sollen ein dauerhafter Bestandteil der Nachkriegsordnung sein.» Sie sollten den Staaten ermöglichen, in die Wirtschaft einzugreifen, ohne dass die Investoren ihr Kapital – darunter ganze Firmen – ins Ausland abziehen können.

Die Regierungen wurden so, erstens, in die Lage versetzt, hohe Steuern für Reiche und grosse Firmen einzutreiben, wie der ehemalige Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) Age Bakker in einem Standardwerk zum Thema festhält. Zweitens, so Bakker, ermöglichten Kapitalverkehrskontrollen es ihnen, höhere Löhne auf dem Arbeitsmarkt durchzusetzen. Und drittens war es der Zentralbank möglich, die Zinsen zu senken (was für die Investoren tiefere Renditen bedeutete), um Arbeitsplätze zu schaffen.

Kapitalverkehrskontrollen wurden damit zum Fundament des Wohlfahrtsstaats, der spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz Europa errichtet wurde. Entsprechend sah auch der Vertrag von Rom, mit dem Deutschland, Frankreich, Italien und die Beneluxstaaten 1958 die Vorläuferin der EU begründeten, vor, den Kapitalverkehr nur so weit zu liberalisieren, als dies für den gegenseitigen Handel nötig war.

… und ihre Feinde

Ein Land allerdings tritt bereits kurz nach dem Krieg für die Liberalisierung des Kapitalverkehrs ein: Deutschland, unter dem Einfluss sogenannt ordoliberaler Ökonomen wie Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, der später (1963–1966) Bundeskanzler wird. Nach Hitler ist das Misstrauen gegenüber dem Staat in Deutschland gross. Leute wie Erhard wollen die Rolle des Staates darauf beschränken, die wirtschaftliche Freiheit zu garantieren, wie der französische Philosoph Michel Foucault später feststellen sollte. Gleichzeitig soll das freie Kapital den Staat disziplinieren.

Es ist die Sehnsucht nach der Welt des Laissez-faire des 19. Jahrhunderts. Die Antithese zu Poppers Vision.

Als 1979 in Britannien Margaret Thatcher Premierministerin wird und mit einem Federstrich sämtliche Kapitalverkehrskontrollen aus dem Weg räumt, gewinnt die Idee an Fahrt. 1983 schliesst sich auch Frankreich an: Ausgerechnet unter François Mitterrand, dem ersten sozialistischen Präsidenten der Nachkriegszeit, leitet Finanzminister Jacques Delors die wirtschaftsliberale Wende ein – den «tournant de la rigueur». Zwei Jahre später wird Delors EU-Kommissionspräsident. Im Abkommen, das er sofort entwirft – die Einheitliche Europäische Akte –, zeichnet er einen europaweiten Markt, in dem sich auch das Kapital frei bewegen kann. Kein Jahr nach Delors’ Antritt ist der Vertrag unter Dach und Fach. Anfang der neunziger Jahre ist aus Europa ein grosser Binnenmarkt geworden.

Die Aufhebung der Kapitalverkehrskontrollen war ein erster kleiner Streich der europäischen Regierungen gegen ihre Demokratien, zugunsten des Kapitals. Um zu verhindern, dass die Investoren im Standortwettbewerb ihr Kapital aus dem Land abziehen, waren die Staaten von nun an gezwungen, sie zu hofieren. Das Ergebnis: Die Staaten senkten ihre Steuern drastisch. Spanien hat etwa seine Unternehmenssteuern zwischen 1981 und 2013 von 33 auf 30 Prozent gedrückt; Italien von 36 auf 28, Britannien von 52 auf 23, Frankreich von 50 auf 34, Deutschland von 60 auf 30, Griechenland von 45 auf 26 Prozent. Das hat zu grossen Mindereinnahmen geführt. Und es hat die Ungleichheit verschärft.

Zudem haben die Regierungen ihre Arbeitsmärkte dereguliert, was die Ungleichheit zusätzlich verstärkt hat, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in zahlreichen Studien dargelegt hat. Die Regierungen haben diese Ungleichheit mit wachsenden Sozialausgaben bekämpft, die – angesichts schwindender Steuereinnahmen – mit Schulden finanziert wurden. Diese nahmen sie wiederum bei Investoren auf, die sie steuerlich entlastet hatten. Durch die Liberalisierung der Finanzmärkte ermöglichten die Regierungen zudem den Privathaushalten, selber Schulden aufzunehmen – die in der Finanzkrise 2007 schliesslich ebenfalls von den Staaten übernommen wurden. Wer hier einwendet, das Problem liege vielmehr in den zu hohen Ausgaben der Staaten und Privathaushalte, sollte sich Folgendes vor Augen halten: Trotz steigender Schulden ist die Ungleichheit in sämtlichen Ländern gestiegen.

Kurz: Sozialpolitik ist heute nur noch möglich, wenn sie mit Schulden finanziert wird. Denn anders als Steuern und Arbeitsmarktregulierungen sind Schulden ganz im Interesse der Investoren, die nach neuen Anlagen suchen. Der deutsche Ökonom Carl Christian von Weizsäcker wirbt aus diesem Grund gar dafür, dass die europäischen Staaten sich noch mehr verschulden.

Demokratie geht heute nur noch mit dem Segen des Kapitals.

Der krönende Euro

Delors’ Projekt endete nicht mit dem Binnenmarkt. Der gemeinsame Markt sollte mit einer gemeinsamen Währung gekrönt werden, die auch tatsächlich um die Jahrtausendwende von zwölf Regierungen eingeführt wurde. Mit diesem Schritt entmachteten die Regierungen ihre nationalen Demokratien ein weiteres entscheidendes Stück. Denn mit dem Euro traten sie die Kontrolle über ihre Währung an die Europäische Zentralbank (EZB) nach Brüssel ab. Damit verloren wirtschaftlich schwache Staaten die Möglichkeit, ihre Währung abzuwerten, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Rechte wie Linke hatten die Einführung des Euro kritisiert, wie etwa der deutsche linke Abgeordnete Gregor Gysi, der im Bundestag warnte: «Man kann einen Kontinent nicht über Geld einen!» Sie behielten recht: Ab Anfang der nuller Jahre überhäuften starke Volkswirtschaften wie Deutschland schwächere wie Griechenland mit ihren Exporten – und liehen die daraus gewonnenen Einkünfte wiederum den schwachen Ländern, damit diese die Exporte kaufen konnten. Und so stiegen die Schulden weiter, von jetzt an jedoch einseitig in den schwachen Ländern: In Deutschland sanken die Schulden von Staat und Privathaushalten bis zur Finanzkrise von 134 auf 129 Prozent des BIPs, in Griechenland kletterten sie von 119 weiter auf 159 Prozent.

Als nach der Finanzkrise die Staatsschulden weiter in die Höhe schossen, schraubten die Investoren die (Risiko-)Zinsen in die Höhe und zwangen damit die Regierungen zum Sparen. Spätestens jetzt wurde klar: Mit dem Euro hatten die Staaten nicht nur die Möglichkeit verloren, ihre Währung abzuwerten. Sie konnten im Notfall auch nicht mehr selber über eine eigene Zentralbank Geld drucken, um ihre Ausgaben zu finanzieren. Mit den steigenden Zinsen wurden die Demokratien endgültig entmachtet, an die Stelle der BürgerInnen trat das Interesse der Investoren.

In Griechenland, Portugal und Irland stiegen die Zinsen schliesslich irgendwann so stark, dass die Länder die Schulden nicht mehr tragen konnten. Also sprangen die anderen Euroländer für sie ein: Sie liehen sich Geld bei Investoren und gaben es den Krisenstaaten weiter – damit diese insbesondere wiederum ihre fälligen Schulden und Zinsen bei den Investoren bezahlen konnten. Im Gegenzug mussten die Krisenstaaten ihre politischen Geschäfte der EU-Kommission, der EZB und dem IWF unterstellen. Die «Troika» übernahm die Rolle der Gläubiger, indem sie die Krisenländer zum Sparen zwang. Das ist die Situation, in der Griechenland bis heute steckt.

Die bürgerlichen Feinde der offenen Gesellschaft haben sich vorläufig durchgesetzt, das Schicksal der Menschen wird zunehmend durch den Kapitalismus beherrscht. Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete dies 2011 als «marktkonforme» Demokratie.

Zwei mögliche Auswege

Es gibt theoretisch zwei Wege da heraus. Der eine besteht darin, zur Welt der Kapitalverkehrskontrollen zurückzukehren. Ob das angesichts der technologischen Entwicklungen auf den Finanzmärkten realistisch ist, ist allerdings mehr als fraglich. Der andere Ausweg besteht darin, die Wirtschaftspolitik wenn nicht auf globale, so doch zumindest auf EU-Ebene zu heben – und mit ihr die Demokratie durch die Stärkung des EU-Parlaments. Nur auf dieser Ebene ist es möglich, in die Interessen der Investoren einzugreifen, ohne dass diese ihr Kapital abziehen.

Das bedeutet erstens: die europaweite Durchsetzung von Steuermindestsätzen, wie sie etwa der grüne EU-Abgeordnete Sven Giegold schon in dieser Zeitung gefordert hat (siehe WOZ Nr. 32/2014 ). Damit könnten die Staaten wieder genug Steuern eintreiben, um ihre Ausgaben zu finanzieren.

Zweitens: Es braucht eine EU-weite Regulierung der Arbeitsmärkte, um damit die Ungleichheit zu bekämpfen. Zum einen würde dies einen Teil der heutigen Sozialausgaben überflüssig machen. Zum anderen lässt der Euro keine andere Wahl: Wenn in einem Land die Löhne zu wenig steigen, gewinnt dieses gegenüber den anderen Ländern an Konkurrenzfähigkeit, die diese Länder nicht mehr durch eine Währungsabwertung wettmachen können. Der Grund für Deutschlands schädliche Exportüberschüsse liegt darin, dass dessen Löhne zu wenig stark gestiegen sind, wie der prominente deutsche Ökonom Heiner Flassbeck seit Jahren kritisiert.

Drittens: Ohne eine Angleichung der Löhne ist eine sogenannte Transferunion, wie sie etwa Altbundesrat Kaspar Villiger nach dem Vorbild des Schweizer Finanzausgleichs vor einiger Zeit für die EU gefordert hat, unumgänglich. Kurz: Statt dass Deutschland anderen Ländern Geld leiht (damit diese die deutschen Exportüberschüsse kaufen können), würde Deutschland ihnen das Geld geben.

Die Geisterfahrt von Schäuble und Co.

Der Plan des deutschen Finanzministers Wolfgang Schäuble und der Mehrheit der europäischen Regierungen ist allerdings ein anderer. Er heisst: Weiter wie bisher – aber ohne Schulden. Sie wollen den Vorteil der EU nutzen, dass die Union bis heute ein autoritäres Staatskonstrukt ist, in dem das Parlament kaum etwas zu sagen hat: Die EU soll die nationalen Demokratien dazu zwingen, keine weiteren Schulden zu machen. Dazu haben die Mitgliedstaaten bereits Gesetze wie das «Sixpack» und den Fiskalpakt beschlossen, mit denen die Verletzung der Regeln des Maastrichter Vertrags (1992) strenger bestraft werden können. Die Schuld eines Staates darf höchstens sechzig Prozent des BIPs betragen, das jährliche Defizit drei Prozent.

Die EU soll die Staaten anstelle der Investoren disziplinieren, bevor es diese selber tun.

Der Plan führt nicht nur in ein autoritäres Europa. Er ist auch ökonomischer Unsinn. Die Sparpolitik wird – vor allem in Griechenland – die Wirtschaft nicht nur kurzfristig zum Schrumpfen und damit die Schulden zum Steigen bringen. (Was kaum je erwähnt wird: Griechenlands Schuld war 2014 mit 317 Milliarden Euro kaum höher als 2009 [300 Milliarden]. Der Grund, dass sie am BIP gemessen von 130 auf 177 Prozent gestiegen ist, liegt darin, dass das BIP um ein Viertel eingebrochen ist.) Die Sparpolitik wird die Wirtschaft auch langfristig zum Stagnieren bringen und die Arbeitslosigkeit in die Höhe treiben. Die seit den achtziger Jahren steigenden Schulden waren für die Wirtschaft eine zentrale Stütze: Mit zunehmender Ungleichheit drohte die wirtschaftliche Nachfrage der unteren sozialen Schichten wegzufallen, mit den Schulden wurde dieser Wegfall kompensiert.

Konkret: Deutschland hat 2014 für 285 Milliarden Euro mehr Waren exportiert als importiert, das sind zehn Prozent seines Bruttoinlandsprodukts. Das bedeutet: Hätte sich niemand ausserhalb Deutschlands verschuldet, um diesen Exportüberschuss zu kaufen, wäre Deutschlands Wirtschaft um zehn Prozent geschrumpft.

Schliesslich: Zwingt die EU die nationalen Demokratien dazu, weniger Schulden zu machen, raubt sie ihnen die letzte Möglichkeit, Sozialpolitik zu betreiben, um damit die zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit zu bekämpfen. Das wird in den einzelnen Ländern die politischen Pole stärken, heute zum Teil noch die Linke wie etwa Syriza in Griechenland. Wird deren Ohnmacht aber erst einmal offensichtlich, wird es morgen die Menschen in die Arme rechtspopulistischer Parteien treiben – zur Ukip in Britannien, zum Front National in Frankreich oder zur Alternative für Deutschland. Und irgendwann vielleicht gar in den Faschismus.

Am Ende werden vielleicht nicht die bürgerlichen Feinde der offenen Gesellschaft gewinnen, sondern jene, die die Geschichte als einen Kampf der Nationen sehen. Das würde den Zerfall Europas bedeuten.

Wer regiert die EU?

Wer «die EU» für ihre Politik kritisiert, sollte sich vor Augen halten: Das Sagen in der EU haben bis heute die Regierungen der Mitgliedsländer. Die Staats- und Regierungschefs legen als Europäischer Rat die grossen Linien der EU-Politik fest. Die Kommission, die als eine Art Exekutive die EU repräsentiert, kann zwar mit neuen Gesetzen vorpreschen, wie dies etwa der ehemalige Kommissionspräsident Jacques Delors in den achtziger Jahren mit seinen Plänen für eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik getan hat. Beschlossen werden die Gesetze jedoch vom Ministerrat, der je nach Dossier aus den entsprechenden MinisterInnen der Regierungen besteht.

Das EU-Parlament, neben dem Ministerrat die zweite legislative Kammer, hat weit weniger Kompetenzen. Bei Entscheiden, die den Euro betreffen – etwa solche zur Haushaltspolitik der Euromitglieder – hat es so gut wie nichts zu melden.