Achtzig Jahre Langer Marsch: Maos letzte Zigaretten

Als Langer Marsch wurde die verzweifelte Flucht der Roten Armee später zum Gründungsmythos der Volksrepublik China. Interessiert das noch im neuen Turbokapitalismus? Ein Besuch dort, wo der grosse Treck begann. Und wo er 1935 endete.

Das Gejohle ist schon von weitem zu hören. Kurz hinter der Kuppe des Huangyangjie-Passes, der Ende der zwanziger Jahre heftig umkämpft war, hat ein findiger Geschäftsmann drei Kanonen aufgestellt, aus denen gerade eine chinesische Reisegruppe mit grossem Hallo Tennisbälle abfeuert und jeden Treffer lautstark bejubelt. Es sind Bankangestellte auf Betriebsausflug, gekleidet in hellblaue Militärhosen und -jacken – eine Imitation der Uniform der Ersten Roten Armee aus den dreissiger Jahren –, die am Eingang des Museumsgeländes ausgeliehen werden können. Kurz zuvor war die Gruppe durch ein kleines Wäldchen steil hinab Richtung Yuantouchun gewandert, den kleinen Ort, in dem 1928 zwei Regimenter der feindlichen Kuomintang stationiert waren. Von dort aus hatten diese Truppen von Chiang Kai-shek immer wieder versucht, den Huangyangjie-Pass zu stürmen, um dem «Banditenunwesen» in den Bergen ein Ende zu setzen.

Arg weit sind die kostümierten Kader dem Pfad allerdings nicht gefolgt, denn der Rückweg ist anstrengend, und oben beim Busparkplatz warten Souvenirshops, Imbissbuden und ein kleiner Vergnügungspark auf die sichtlich gut gelaunten BesucherInnen. Warum sollten sie sich auch abmühen? Es ist ja schon lange her – über achtzig Jahre –, dass hier eine gute Kondition brauchte, wer überleben wollte.

Jinggangshan, die bewaldete Berglandschaft in der südostchinesischen Provinz Jiangxi, ist noch heute dünn besiedelt und teilweise unzugänglich, obwohl mittlerweile eine Autobahn bis hierher führt und die Behörden unten im Tal einen gigantischen Sackbahnhof gebaut haben – schliesslich sollen möglichst viele TouristInnen hierherfinden, wo nach Beginn des Chinesischen Bürgerkriegs (1927–1937) entscheidende Schlachten geschlagen wurden, wo sich auf «befreitem Gebiet» der erste chinesische Sowjet etabliert hatte und wo die Rote Armee gegründet wurde. In den letzten zwanzig Jahren sind hier viele kleine und ein paar grosse Erinnerungsstätten entstanden.

Das Besucherzentrum am Huangyangjie-Pass gehört dazu. Ebenso der zu einer Kommandantur umgewidmete buddhistische Xiangshan-Tempel, in dem Mao Zedong seine dritte Frau heiratete. Der Weiler Maoping, in dem der damals noch zweitrangige Mao seine ersten Schriften verfasste. Oder die Häuser von Da Jing, zeitweise Herberge revolutionärer Offiziere und des einen oder anderen Banditen.

Die Sowjetrepublik von Jiangxi

Es war im Jahr 1927, als sich im Jinggangshan-Gebirge die Kräfte bündelten, die China nachhaltig verändern sollten. Im Februar jenes Jahres hatte Chiang Kai-shek, Führer der Kuomintang (Nationale Volkspartei Chinas, KMT) und Chef der Nationalregierung, das Bündnis mit der Kommunistischen Partei (KPCh) aufgekündigt. Bis dahin waren beide gemeinsam gegen die regionalen Warlords vorgegangen, die weite Teile des ehemaligen chinesischen Kaiserreichs kontrollierten. Chiang Kai-shek schickte seine Truppen nun gegen die KPCh. Als die ArbeiterInnen von Schanghai im März 1927 dann einen Generalstreik gegen die Fabrikherren, Opiumbarone und ausländischen Mächte ausriefen (die die Hafenstadt de facto kontrollierten), kam es zu Massakern an den Streikenden. André Malraux beschrieb die Gemetzel in seinem Roman «La Condition humaine».

Im August 1927 folgte ein Aufstand von ArbeiterInnen in Nanchang, der Provinzhauptstadt von Jiangxi. Auch er schlug fehl; viele flüchteten. Einen Monat später scheiterte in der Provinz Hunan zudem eine Bauernrevolte. Die Aufständischen zogen sich über die Provinzgrenze ins nahe gelegene unwegsame Jinggangshan-Gebirge zurück, wo sie sich mit zwei Bandenführern zusammenschlossen, die bis dahin auf ihre Art für Gerechtigkeit gesorgt hatten. Und so trafen sich Ende 1927 alle im Jinggangshan: Yuan Wencai und Wang Zuo, die beiden Bandenchefs; der damals noch recht unbekannte Mao Zedong, der am sogenannten Herbsternteaufstand in Hunan teilgenommen hatte; Zhou Enlai, später Ministerpräsident der Volksrepublik, und Zhu De, kurz darauf Gründer und Oberbefehlshaber der Roten Armee (beide hatten am Nanchang-Aufstand teilgenommen); sowie der Kommandant und spätere Verteidigungsminister Lin Biao und Peng Dehuai, der in den fünfziger Jahren zu einem scharfen Kritiker von Maos Politik werden sollte.

Mit ihnen bauten Zigtausende, die der Tyrannei der Grossgrundbesitzer und der Kuomintang entflohen waren, ein chinesisches Rätesystem auf; sie öffneten die Gefängnisse, gründeten Kooperativen, beschlagnahmten ungenutzte Ländereien, besteuerten deren Besitzer (oder brachten sie gleich um), installierten eine eigene Verwaltung mit halbwegs funktionierendem Verkehrswesen, einer eigenen Währung, eigenen Briefmarken und eigenen Streitkräften: der Roten Armee. Teile von Jiangxi wurden zur ersten Chinesischen Sowjetrepublik erklärt; es entstanden Dorfsowjets, zwischen denen das Hauptquartier je nach militärischer Lage wechselte.

Doch ganz so stabil und idyllisch, wie der Reporter Egon Erwin Kisch die Verhältnisse in diesem neuen Staat beschrieb, waren sie nicht. In Jiangxi, hatte er 1932 bei einem Chinabesuch notiert, gebe es ein neues China «ohne Kapitalismus, ohne Feudalherrschaft, ohne Fremde (Mächte, Anm. d. Red.), ohne Opium, ohne Privatbanken, ohne Kinderarbeit, ohne Kinderverkauf, ohne Missionare (…), ohne Gangster, ohne Bestechungswesen».

Weniger enthusiastisch beurteilte Mao Zedong die Lage in den Bergen: «Die Rote Armee ist zahlenmässig klein, nur spärlich mit Waffen ausgerüstet und hat die grössten Schwierigkeiten, sich Nachschub an Nahrungsmitteln, Bettzeug und Kleidung zu verschaffen.» Die US-amerikanische Journalistin Agnes Smedley liess sich die Zustände damals so schildern: «Die roten Soldaten hatten keine Winterkleidung. Von Woche zu Woche wurden sie magerer. Sie kämpften gegen Hunger und Läuse. Sie ernährten sich von Wurzeln. Bald war kein Hund und keine Katze in den Bergdörfern mehr zu finden. Die Kälte frass an der Gesundheit der Soldaten. Ein schwerer Husten plagte alle.»

Dazu kamen Richtungskämpfe innerhalb der KPCh und interne Säuberungsaktionen, denen viele zum Opfer fielen. Denn noch gab bei den chinesischen Aufständischen Stalins Komintern den Ton an. Die von Moskau eingesetzte Führungsriege folgte trotz aller vorangegangenen Fehlschläge dem Modell der Russischen Revolution – sich in den Städten festsetzen und von dort aus das Land erobern –, und sie suchte die Entscheidung in offenen Feldschlachten und Stellungskriegen. Der deutsche Kommunist Otto Braun, der später als einziger Ausländer den Langen Marsch von Anfang bis Ende miterlebte, war eigens von Moskau nach China beordert worden, um zu verhindern, dass Maos Konzept des Guerillakriegs und der Umzingelung der Städte vom Land her die Oberhand gewann.

Ab Ende 1933 geriet die Sowjetrepublik Jiangxi militärisch massiv unter Druck, Chiang Kai-sheks Truppen zogen den Ring immer enger. Unterstützt von US-amerikanischem, britischem, japanischem und italienischem Kriegsgerät und beraten von deutschen Generälen, rückten die militärisch deutlich überlegenen Kuomintang-Truppen nach vier vergeblichen Einkreisungsversuchen im Sommer 1934 mit 900 000 Mann gegen die Rebellennester im Jinggangshan vor. Bei den Gemetzeln fielen rund 60 000 Soldaten der Roten Armee, die Zahl der befreiten Gebiete sank von siebzig auf zehn, die endgültige Niederlage stand bevor.

Mao, nur Mao

Die Kleinstadt Ciping ist heute der Hauptort des Jinggangshan; an der Hauptstrasse gemahnt ein Schild: «Bitte nicht hupen, heiliger revolutionärer Ort!» Hier steht das monumentale «Denkmal der revolutionären Märtyrer»; durch die Gedenkgärten, Museen und den abends bunt beleuchteten Stadtgarten ziehen chinesische Ausflügler, Revolutionsromantikerinnen, Abteilungschefs mit ihren Angestellten und ein paar Ausländerinnen, alle auf der Suche nach Abwechslung und ein bisschen grosser Geschichte. Neben dem älteren Ortskern wurde ein Neubaugebiet aus der Erde gestampft, mit allem, was TouristInnen erfreut: Restaurants mit grossen Sälen zur Massenverköstigung, Boutiquen, Delikatessenläden.

Gerade versuchen zehn Arbeiter einen schweren, dreieinhalb Meter hohen Bettelmönch aus Tropenholz von der Stelle zu bewegen. Sie rackern sich ab, bis schliesslich ein Kran vorfährt, der das massive Stück in die Verkaufshalle bugsiert. Wer kauft so was? Und wo gibt es so grosse Wohnungen? Ausser der Schnitzfigur bietet das Einrichtungshaus noch andere grosse Plastiken und ausladende Teetische an, ebenfalls aus Tropenholz, zum Stückpreis von einer Million Yuan, umgerechnet 155 000 Franken. Im China von heute gibt es genügend MillionärInnen, die sich so etwas leisten können.

Auch Souvenirshops haben sich in Cipings Neustadt niedergelassen. Mao-Statuen stehen in ihren Auslagen, Mao-Büsten, Mao-Bilder, Mao-Kalender, Mao-T-Shirts, Mao-Bücher, Mao-Feuerzeuge, Mao-Zündhölzer. Da und dort findet sich ein kleines Bild von Zhou Enlai oder eine winzige Zhu-De-Plakette, das restliche Personal der ehemaligen Jiangxi-Sowjetrepublik fehlt, damit ist offenbar kein Geschäft zu machen. Dafür kann, wer mag, neben einem sitzenden Plastik-Mao posieren, der eine Zigarette zwischen den Fingern hält und dem ein Schild auf den Bauch geheftet ist, das den Preis für ein Foto angibt.

Der grosse Exodus

Am 16. Oktober 1934 war die Lage im Jinggangshan für die Roten so aussichtslos geworden, dass ihnen nur die Flucht blieb. Von Chiang Kai-sheks Truppen zunächst unbemerkt, machte sich von hier aus eine Streitkraft von rund 86 000 Mann und 35 Kämpferinnen auf den Weg, fast alle waren unter dreissig Jahre alt. Zurück blieben Frauen, Kinder, Alte, Verletzte, Kranke und eine etwa 6000-köpfige starke Nachhut – fast alle wurden später niedergemetzelt. Mit auf den Marsch ging zudem ein vielleicht 11 000 Mann starker Trupp aus Handwerkern, Verwaltungsleuten und Hilfskräften, die unter anderem Druckpressen, Münzprägestempel und Nähmaschinen mit sich schleppten.

Wohin der Treck führen sollte, war unklar. Zu den anderen befreiten Gebieten, die 400 Kilometer nordwestlich lagen, war der Weg bald blockiert. Also wich man erst nach Süden aus, später nach Westen. Es gab keinen Plan. Den meisten Mitgliedern dieser Fluchtbewegung – die als Langer Marsch in die Geschichte einging – war klar, dass sie irgendwann vernichtend geschlagen werden würden. Die Luftangriffe des Feindes waren verheerend, aber ein Zurück kam für die damals von Otto Braun, Zhou Enlai und KPCh-Generalsekretär Bo Gu befehligte Truppe nicht infrage. Also hiess es nachts marschieren.

«Die Mannschaften waren schwer beladen. Neben seinem Gewehr – sofern er eines besass – trug jeder Mann fünf Pfund Reis im Gepäck», recherchierte der britische BBC-Journalist Anthony Lawrence Jahre später. «Von seiner Schulterstange hingen zwei Kisten mit Munition, (…) in seinem Tornister befand sich eine Decke, eine Winteruniform und ein Ersatzpaar kräftiger Stoffschuhe oder geflochtener Sandalen.» Doch das änderte sich im Verlauf des Marschs: «Wenn es keine Dörfer oder Städte und somit keinen Nachschub gab, mussten sich viele barfuss und in Lumpen weiterquälen.»

Die Verluste an Menschen und Material waren immens. Allein bei der Schlacht am Xiang Jiang – dem ersten von über einem Dutzend Flüssen, die die Rote Armee in heftigen Kämpfen überqueren musste – starben im November 1934 schätzungsweise 40 000 Kämpfer. Anfang 1935, nach der Überquerung des Wu Jiang, machte der zig Kilometer lange Tross in der Provinz Guizhou erstmals eine mehrtägige Pause. Im kleinen Ort Zunyi gab es derweil, da im Lauf des Marschs aufgrund der vielen verlorenen Schlachten die Kritik an der Führung zugenommen hatte, eine Krisensitzung. Das Politbüro wechselte den Kurs; Braun und Bo Gu wurden zurückgestuft, die Mehrheit (darunter Deng Xiaoping) sprach sich für Mao Zedong als neuen Vorsitzenden aus. Danach wechselte die Taktik der vielleicht noch 25 000 Mann. Ausweichmanöver, tagelange Gewaltmärsche, schnelle Vorstösse, kleine Gefechte, Umwege, die Chiang Kai-sheks Truppen in die Irre führen sollten, und mitunter auch unfreiwillige Kreisbewegungen: Manchmal fanden sie sich nach einer Woche an einem bekannten Ort wieder.

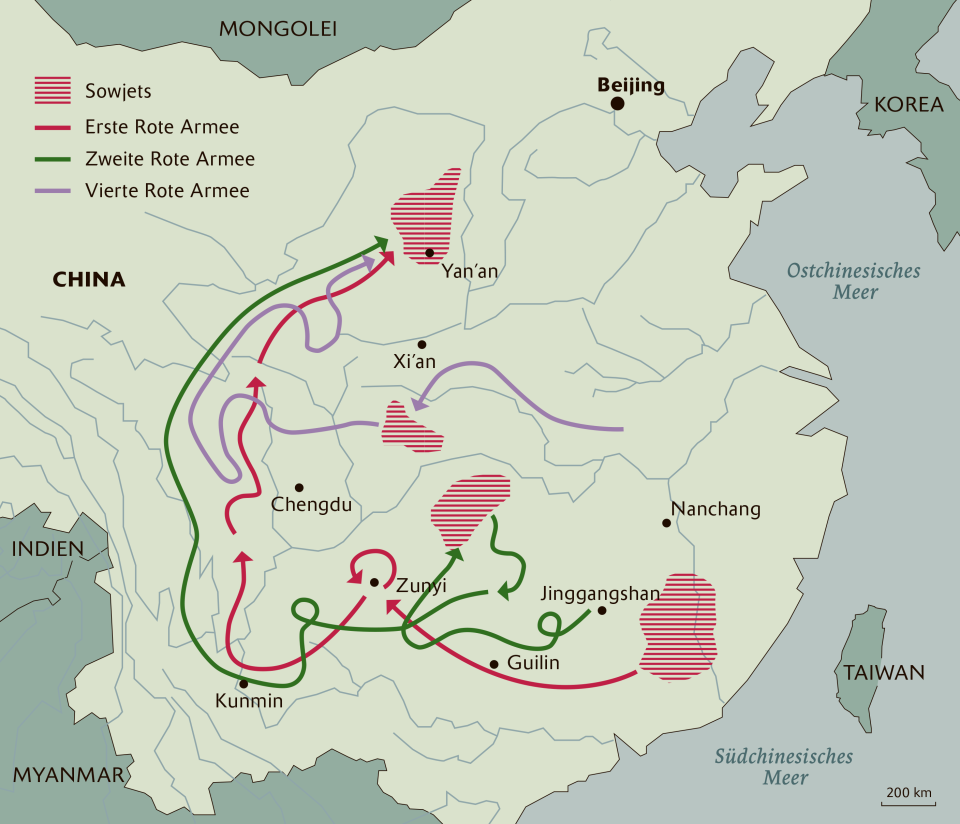

Die Kolonnen der Roten Armee umgingen jetzt die grossen Ebenen und wählten stattdessen schmale Pfade durch enge Schluchten und über das Grosse Schneegebirge mit seinen 4800 Meter hohen verschneiten Pässen. Viele erfroren oder stürzten ab. Danach Hunderte von Kilometern durch morastiges Grasland, das sich bei Regen in Sumpf verwandelte und Tausende verschluckte. Am 20. Oktober 1935 schliesslich, nach 368 Tagen und rund 10 000 Kilometern, trafen die Restbestände der Ersten Roten Armee im Bezirk Yan’an der nordchinesischen Provinz Shaanxi ein.

Immer wieder waren Verzweifelte desertiert, zigtausend ebenso Verzweifelte neu hinzugestossen. Am Ende erreichten von den 86 000, die in Jiangxi losgezogen waren, lediglich rund 7000 Yan’an. Sie hatten an Marschtagen durchschnittlich 38 Kilometer zurückgelegt, der überwiegende Teil zu Fuss, die Führungsriege oft zu Pferd. Dass überhaupt noch so viele ankamen – da sind sich westliche Historiker weitgehend einig –, lag an den egalitären Grundsätzen, der hohen Moral und den Überzeugungen, die die Rote Armee verkörperte (vgl. «Dem Volk dienen?» im Anschluss an diesen Text).

Hauptquartier im Löss

Vom Ende des Langen Marschs bis zur Ausrufung der Volksrepublik am 1. Oktober 1949 war Yan’an das Zentrum der chinesischen Revolution. «Yan’an war für Verteidigungszwecke ideal gelegen – hineingeschmiegt in ein schüsselförmiges, von hohen, felsdurchsetzten Hügeln umgebenes Tal.» So beschrieb der US-amerikanische Journalist Edgar Snow 1936 in seinem Buch «Red Star Over China» das Gebiet, in das sich die Erste Rote Armee geflüchtet hatte (später kamen noch die Zweite Rote Armee aus der Provinz Hunan und die Vierte aus Sichuan hinzu). Agnes Smedley, die sich 1937 hier aufhielt, beschrieb die kargen Hochplateaus der Umgebung, die Lösshöhlen, die sich als Unterschlupf eigneten, «die hohe Pagode an der Lössklippe und die weite Talebene, wo der Jan in östlicher Richtung dem Gelben Fluss zueilt». Ausschlaggebend für die Roten war neben der günstigen Verteidigungslage und der Abgeschiedenheit freilich ein weiterer Faktor gewesen: Hier, im bitterarmen Nordwesten Chinas, wo zwischen 1928 und 1933 über drei Millionen Menschen in einer Hungersnot gestorben waren, hatten sich grosse von KommunistInnen kontrollierte «befreite Gebiete» halten können; der Bezirk von Yan’an gehörte dazu.

Das gleichnamige Dörfchen Yan’an, in dem sich das KPCh-Führungspersonal verschanzte, wurde im Japanisch-Chinesischen Krieg (1937–1945) von Bomben zerstört. Die alte Pagode ist erhalten geblieben, und auch viele der für Chinas Lösslandschaften typischen Höhlenwohnungen. In ihnen entwickelten die Strategen die Aktionen, Taktiken und politischen Manöver, die 1945 zum Sieg über Japan führten und 1949 Chiang Kai-sheks Niederlage besiegelten.

Eine neue Zweimillionenstadt

Heute ist Yan’an eine Zweimillionenstadt. Jeden Tag besuchen Tausende die in Gedenkstätten umgewidmeten Wohn- und Arbeitshöhlen; FremdenführerInnen leiten Gruppen zu den Minimuseen, in restaurierten KPCh-Versammlungsräumen können sich BesucherInnen probeweise hinters Redepult stellen, ganze Kompanien von SoldatInnen rennen fröhlich von einer historischen Attraktion zur nächsten. Wo hat er gelebt, der grosse Steuermann? Wo welchen Spruch von sich gegeben? Wo geschlafen? Und liegt auch ordnungsgemäss eine Zigarette auf dem Bett, wie es zum Andenken an Mao, den grossen Raucher, gehört?

An beiden Orten, in Yan’an und im Jinggangshan, drapieren Kippen Maos Schlafstätten, an beiden spielt der Geschichtstourismus heute eine tragende Rolle; Kostümverleiher und Souvenirhändlerinnen machen gute Geschäfte, die Hotelmanager können nicht klagen. Gemeinsam ist den beiden Orten auch die Interpretation der Geschichte. Im Revolutionsmuseum des Jinggangshan wie in der Revolutionären Gedächtnishalle von Yan’an, durch die sich täglich unzählige Schulklassen und Reisegruppen schieben, ist der Grosse Vorsitzende allgegenwärtig: Mao, der unfehlbare Heilsbringer, der in seiner Weisheit stets die richtigen Entscheidungen traf, dem die Massen huldigten und der auf allen Ölgemälden im Zentrum leuchtet.

Wenn hier neben den szenischen Nachstellungen der heroischen Schlachten und der nicht minder heldenhaften Bewältigung des Langen Marschs auch andere Menschen Erwähnung finden – wie etwa der kanadische Arzt Norman Bethune, der nach seinem Einsatz für die spanische Republik Verwundete der Roten Armee behandelte –, dann nur, weil sie in Maos Augen Bestand hatten.

Erkennen die BesucherInnen diese museale Überhöhung? Merken sie, dass im Dargebotenen etwas fehlt? Beispielsweise ein Hinweis auf Maos katastrophalen «Sprung nach vorn» in den fünfziger Jahren, der Millionen Menschenleben forderte, oder ein Bezug auf die Kulturrevolution, die ähnlich verheerende Folgen hatte? Findet eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte statt, oder genügt Deng Xiaopings Diktum von 1981, nach dem Mao zu dreissig Prozent falsch, zu siebzig Prozent aber richtig gehandelt habe?

Aber vielleicht ist ihnen das so egal wie die Frage, ob die chinesische Gesellschaft inzwischen sozial gerechter geworden ist. Schliesslich wurde hier, wie eine Museumsführerin stolz erläutert, «das neue China erfunden». Am Strassenrand knien derweil Frauen vor chinesischen TouristInnen, um deren Schuhe vom Staub des Revolutionsspaziergangs zu befreien.

Mao-Fans weltweit: Dem Volk dienen?

Alle Reaktionäre sind Papiertiger, die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen, eine Revolution ist kein Deckchensticken, der Revolutionär muss sich unter den Volksmassen bewegen wie ein Fisch im Wasser, wer einen Tiger weckt, sollte einen langen Stock benutzen. Ältere Semester haben Mao Zedongs Sprüche noch in Erinnerung, auch wenn sie mittlerweile etwas banal klingen. In den sechziger Jahren aber, als viele im Westen den chinesischen Befreiungskampf und insbesondere den Langen Marsch erstmals zur Kenntnis nahmen, waren die Massgaben der Revolutionäre um Mao als wegweisend erschienen – boten sie doch eine Vorlage für die Unabhängigkeitsbewegungen in der Dritten Welt.

«Nimm keinem Bauern oder Arbeiter etwas weg, bring die Haustür zurück, die du als Schlafplatz verwendet hast, ersetze das Stroh, das dir als Matratze diente, bezahle angemessen für alles, was du bekommen hast …» – diese Verhaltensregeln, von Mao und dem Revolutionsgeneral Zhu De Ende der zwanziger Jahre ausgegeben, klangen viel attraktiver und basisnäher als alles, was man später von den KommunistInnen in den realsozialistischen Staaten der Sowjetunion und des Ostblocks hörte. Erfunden hatte Mao den Guerillakrieg zwar nicht. Diese Form des taktischen bewaffneten Kampfs von Einheimischen gegen die Regierung oder ausländische Besatzungstruppen gab es schon früher, etwa beim Widerstand der Niederländer gegen Spanien (im 17. Jahrhundert) oder im irischen Unabhängigkeitskampf Anfang des 20. Jahrhunderts.

Maos historische Leistung bestand aber darin, dass er die arme Landbevölkerung als revolutionäres Subjekt entdeckte. Und dass er dem Guerillakampf mit seinen Schriften ein theoretisches Gerüst gab.

Allein in Deutschland verkaufte sich zum Beispiel sein Buch «Theorie des Guerillakrieges oder Strategie der Dritten Welt» aus dem Rowohlt-Verlag zwischen Juni 1966 und Oktober 1967 rund 65 000 Mal. Wer links stand (oder links zu sein glaubte), kam damals um Maos Thesen nicht herum. Die vielen kleinen maoistischen Parteien und Gruppen jedoch, die ab Ende der sechziger Jahre dem Maoismus in Europa Geltung verschaffen wollten, überlebten nicht lange. Eine politische Kraft stellt er nur noch in Indien dar, wo die sozioökonomischen Gegebenheiten – arme und verzweifelte Bevölkerung, selbstversorgende Agrarwirtschaft und verkehrsmässig kaum erschlossenes Terrain – der Guerilla der NaxalitInnen Spielraum bieten (siehe WOZ Nr. 26/2015 ).

Pit Wuhrer