Wirtschaftskanzleien: Hinter den Glasfassaden

Ein Wirtschaftsanwalt gibt Einblick in eine Branche, die sich normalerweise sehr diskret gibt und die Öffentlichkeit scheut.

Dennis Kruse (35) sitzt in einer In-Bar in der Zürcher City. «Das Offshoregeschäft ist eine anspruchslose Arbeit», sagt er, über eine Pizza gebeugt. Eine Stiftung in Panama oder Liechtenstein zu gründen und ab und zu eine Transaktion vom Sohn des Auftraggebers zu bewilligen, sei doch langweilig. Andererseits sei dieses Geschäftsmodell lange lukrativ gewesen. «Das ists auch heute noch, aber die Risiken sind gestiegen», sagt Kruse.

Der Anwalt, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, arbeitet in einer mittelgrossen Zürcher Wirtschaftskanzlei. Mit Offshoregeschäften hat er bisher nicht direkt zu tun gehabt, er ist schlicht zu jung dafür. Die entsprechenden Geschäfte sind Chefsache, was in einer Anwaltskanzlei heisst: Die Partner – Partnerinnen sind noch immer die Ausnahme – sind als Inhaber der Kanzleien für das Geschäftsfeld zuständig. Partner wird man kaum vor vierzig. Aber Kruse hat ein paar Jahre in einer Kanzlei gearbeitet, die im Offshoregeschäft tätig war, und so Einblicke in jenes Geschäftsfeld erhalten, das durch die Berichterstattung über die Panama Papers wieder einmal für Schlagzeilen sorgt.

Während zuvor vor allem die Rolle der Banken im Fokus stand, richtet sich das Augenmerk nun auf jenen Berufsstand, der sonst nur allzu gerne diskret im Hintergrund bleibt: die FinanzintermediärInnen – Wirtschaftsanwälte, Treuhänderinnen und Vermögensverwalter.

Das Anwaltsgeheimnis steht weiter

Gleich zu Beginn hält Kruse fest: «Längst nicht alle Wirtschaftskanzleien mischen im Offshoregeschäft mit.» Und es ist ihm wichtig zu betonen, dass ein Grossteil dieser Geschäfte – rein juristisch – legal sei. «Die klassischen Offshoreklienten einer Anwaltskanzlei sind ein vermögender Deutscher oder ein US-Unternehmer, die ihr Erbe sichern wollen», sagt Kruse. Zumindest am Standort Zürich.

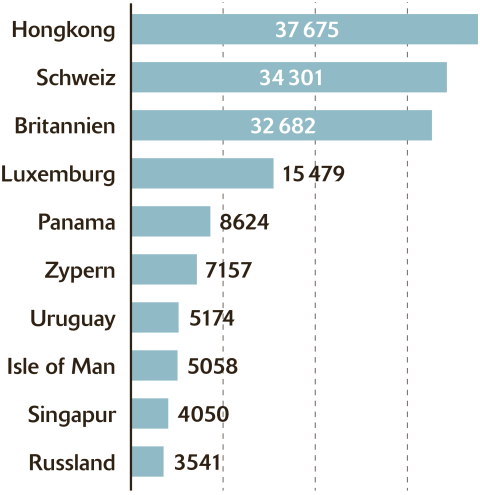

Dass die Schweiz im Zusammenhang mit den Panama Papers als Hotspot von FinanzintermediärInnen erkennbar werde (siehe Grafik), sei hauptsächlich auf solche KlientInnen zurückzuführen. Die «Gangstergeschichten», die zurzeit als Einzelfälle für Aufruhr sorgten, seien kaum repräsentativ. Die Kritik an der Selbstregulierung der Branche hält Kruse nicht für den richtigen Ansatzpunkt. «Meiner Ansicht nach müsste vor allem das bestehende Geldwäschereigesetz verschärft und konsequenter vollzogen werden.»

Grundsätzlich habe sich das Offshoreumfeld stark verändert. Als Kruse noch studierte, erzählte ihm ein Professor folgende Anekdote: «Ein Klient kommt in die Kanzlei und sagt, er wolle zehn Millionen verschwinden lassen, eine davon sei für den Anwalt. Unter einer Bedingung: Sein Name dürfe nirgendwo auftauchen.» Solche Fälle seien jahrzehntelang nicht unüblich gewesen, doch heute sei dieses lukrative Geschäftsmodell risikobehaftet. «Wir alle haben mitbekommen, was für einen immensen Druck die US-Behörden, oder auch die deutschen Steuerfahnder, auf die Schweizer Banken ausübten. Heute existiert das Bankgeheimnis nicht mehr.» Im Gegensatz zum Anwaltsgeheimnis. Wegen dieser Entwicklungen habe sich das Offshoregeschäft in den letzten Jahren zumindest teilweise in die Wirtschaftskanzleien verlagert.

Kruse denkt aber, dass die Bedeutung des Offshoregeschäfts für Schweizer Anwaltskanzleien in den nächsten Jahren zurückgehen werde, weil andere lukrative Geschäftsfelder wichtiger würden. «Die Wirtschaftszusammenhänge werden immer komplexer. Als Folge gibt es immer mehr Gesetze.» Übernahmekämpfe, Fusionen, Marken- und Patentrechtsstreite oder Freihandelsabkommen würden ständig zunehmen. «Auch auf nationaler Ebene wird das Recht laufend ausgeweitet. Neue Gesetze und Regulierungen im Banken- und Finanzmarkt bedeuten immer auch mehr Arbeit für Kanzleien, die sich darauf spezialisieren. Denn alle Akteure – Banken und Vermögensverwalter, aber auch Bankkunden und Anleger wie Pensionskassen – sind auf rechtliches Fachwissen angewiesen.»

Konkurrenzdruck und Überstunden

Dennis Kruse hat sich gegen die Champions League der Branche entschieden. Er arbeitet bei einer mittelgrossen Kanzlei, wo jeweils zehn bis zwanzig AnwältInnen tätig sind. Wer wirklich Karriere machen wolle, arbeite bei einer Grosskanzlei – bei Lenz & Staehlin, Bär & Karrer, Baker & McKenzie oder bei Homburger-Rechtsanwälte, deren Büros im Prime Tower liegen. «Es sind diese Kanzleien mit je über hundert Anwälten, die die grossen Fälle bearbeiten. Das Prestige ist entsprechend hoch – der Arbeits- und Konkurrenzdruck allerdings auch.» Arbeitswochen von sechzig Stunden seien normal. Alles richte sich nach den «billable hours» – jenen Stunden, die der Kundschaft verrechnet werden. «Es gibt Kanzleien, die am Monatsende Stundenrankings ihrer Mitarbeiter veröffentlichen», sagt Kruse. «Die Stundenansätze variieren stark. Sie reichen von 250 Franken bis zu 800 Franken – so hoch sind aber nur die Ansätze der Partner.»

Eine «Bilderbuchkarriere» verlaufe stets nach einem festen Muster: Studium, Praktikum in einer Grosskanzlei, Anwaltspatent und schliesslich LL.M., der Master of Laws, der meist an einer englischsprachigen Uni gemacht wird.

«Es ist ein hierarchisches, männerlastiges und sehr konservatives Berufsumfeld», fasst Kruse zusammen. Nicht wenige werden in diesem System zerschlissen. In der Branche sorgte kürzlich ein Artikel mit dem Titel «Auf der Galeere» im deutschen Wirtschaftsmagazin «brand eins» für Aufsehen. «Wer mit Freizeit nichts anfangen kann, sollte in einer Grosskanzlei anheuern», hiess es. Kruse stellt aber auch fest, dass sich die Branche langsam ändert, nicht zuletzt, weil immer mehr Frauen nachrücken und die jungen AnwältInnen andere Lebensentwürfe haben als die alte Garde. Und vielleicht, so denkt Kruse, setze schon bald eine Diskussionskultur ein, wo es nicht nur um die Frage der Legalität gehe. Sondern auch um Ethik.

Weiterer Artikel zum Thema:

Panama Papers: Politik mit illegalen Mitteln

Panama in der Schweiz: Sorge für die Reichen

Die Reaktionen auf die Panama Papers haben die aktuellen Machtverhältnisse klar zum Ausdruck gebracht: Die linksgrüne Minderheit stellt die Legitimität des Offshoregeschäfts grundsätzlich infrage und verweist auf die verheerenden globalen Folgen: Gesellschaften werden immer ungleicher, der Kapitalabfluss aus den Ländern des Südens ist immens. So fordern SP-Nationalrätin Margret Kiener-Nellen und die SP-Ständerätin Anita Fetz erneut eine schärfere gesetzliche Kontrolle der Banken und Finanzintermediäre.

Ganz andere Töne kommen von der Mitte und vom dominierenden rechten Lager. Das Offshoresystem wird nicht hinterfragt; problematisiert werden allenfalls spektakuläre Einzelfälle. Ansonsten wird das System verteidigt. Finanzminister Ueli Maurer (SVP) sagt, man dürfe sich in der Schweiz «nicht als Obermoralisierer der Welt aufspielen». Der designierte CVP-Präsident Gerhard Pfister aus dem Offshorestandort Zug befürchtet, strengere Regeln würden «die Schweiz gegenüber der internationalen Konkurrenz schwächen». Und Petra Gössi, designierte FDP-Parteipräsidentin aus dem Offshorestandort Schwyz, ruft auf, «auch zu den Vermögenden und den Gutverdienenden Sorge zu tragen».

Sorge zu den Reichen trägt Gössi auch abseits der Politik. Sie ist als Steuerberaterin bei der Baryon AG tätig – einer Beratungsfirma, die im Offshoregeschäft tätig war. Auch in Panama. Von 2000 bis 2010 war die Baryon AG mit der Vermögensverwaltung der panamaischen Offshorefirma Shirling Enterprise S. A. – die Investmentgesellschaft einer Stiftung – beauftragt. Vor Ort vertreten wurde diese von der Kanzlei Mossack Fonseca. So schliesst sich der Kreis.

Jan Jirát