Africa Uprising: Kontinent unter Protest

Von Tunis bis Kapstadt, von Dakar bis Addis Abeba fordern die Menschen politischen Wandel. Doch der Westen, der stets Demokratie und Stabilität propagiert, steht ihnen im Weg.

Seit Jahrzehnten schwankt die Aussenwahrnehmung Afrikas zwischen den beiden Polen «Afrika gehört die Zukunft» und «Afrika ist verloren». Derzeit droht der verhaltene Optimismus vergangener Jahre wieder zu verfliegen: Von Uganda über Ruanda bis Simbabwe haben eine ganze Reihe alternder Staatschefs Verfassungsänderungen durchgesetzt, um ihr Amtsende (teils erneut) um Jahre hinauszuzögern. Andernorts – etwa in Kenia, Tansania oder Sambia – halten regierende Parteiapparate die Opposition mit zunehmend repressiven Mitteln in Schach. Und in der Demokratischen Republik Kongo lässt die Regierung Strassenproteste gegen die verfassungswidrige Amtszeitverlängerung des Präsidenten mit massiver Gewalt niederschlagen.

Unter westlichen BeobachterInnen ist eine wachsende Besorgnis spürbar, dass der Demokratisierungsprozess zu einem Stillstand kommen könnte. Im britischen Magazin «The Economist» war kürzlich etwa zu lesen, dass sich der «Marsch der Demokratie» auf dem Kontinent verlangsame. Aber noch sei nicht alles verloren, heisst es im selben Artikel, denn: «Eine grosse Hoffnung liegt im anhaltenden Aufstieg einer gebildeten, wohlhabenderen Mittelschicht», deren «Ruf nach ordentlicher Staatsführung lauter werden» soll. Was diese Darstellung ausblendet: Auf dem ganzen Kontinent äussern sich schon länger sehr viele Menschen sehr laut gegen ihre Regierungen. Allein in diesem Jahr gingen beispielsweise in Äthiopien, Guinea oder Gabun jeweils Hunderttausende auf die Strasse.

Afrikanische Protesttradition

Zahlreiche internationale Akteure haben ein Interesse daran, dass in Afrika Ruhe und Stabilität herrschen. Sie nehmen solche Massenproteste viel eher als Störfaktor denn als legitime politische Bewegungen wahr. Dahinter erkennt der US-amerikanische Politologe Zachariah Mampilly ein gängiges Klischee: Die afrikanische Bevölkerung sei «zu arm, zu ländlich und zu tribalistisch, um sich in politischen Protestbewegungen zu engagieren».

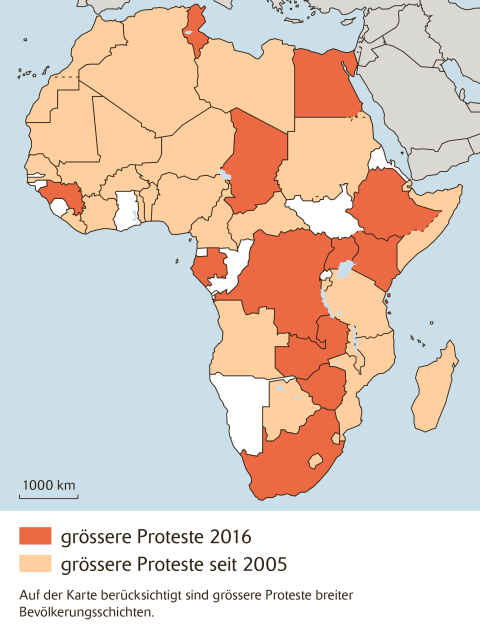

Dem widerspricht der Professor am Vassar College im US-Bundesstaat New York vehement. Zusammen mit dem Politologen Adam Branch von der britischen Cambridge-Universität hat er im letzten Jahr das Buch «Africa Uprising» veröffentlicht. Darin schreiben sie, dass die aktuelle Protestwelle bereits vor über zehn Jahren ihren Anfang genommen habe, etwa 2005 in Togo. Damals wurden mehrere Hundert Menschen in der Hauptstadt Lomé von Sicherheitskräften getötet, als sie gegen Wahlfälschungen auf die Strasse gingen. In der zweiten Hälfte der nuller Jahre nahm die Protestwelle laufend Fahrt auf – bis sie im sogenannten Arabischen Frühling 2011 in Nordafrika ihren Höhepunkt fand, den die Autoren explizit zur gesamtafrikanischen Protestwelle dazuzählen. In insgesamt über vierzig afrikanischen Ländern kam es zu grösseren Protesten. Einige trugen durchaus erfolgreich zu Machtwechseln bei, wie etwa in Madagaskar 2009, im Senegal 2012 sowie in Burkina Faso 2014.

Die einzelnen Proteste haben ihre jeweils ganz eigenen Hintergründe, und sie nehmen unterschiedliche Formen an. Betrachtet man sie aber im Kontext der politischen Geschichte des ganzen Kontinents, haben sie durchaus Berührungspunkte. Denn schon früher erlebte Afrika zwei grosse Protestwellen: Die erste umfasste die antikolonialistischen Bewegungen, die zwischen den vierziger und sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wesentlich zur Unabhängigkeit der meisten afrikanischen Staaten beitrugen. Die zweite kam in den achtziger Jahren ins Rollen. In über zwei Dritteln aller afrikanischen Länder protestierten die Menschen damals gegen ihre autoritären und hoch verschuldeten Regierungen, als diese die Austeritätsauflagen der internationalen Finanzinstitutionen mit teils sehr repressiven Mitteln umsetzten.

Krise der politischen Legitimität

Auch aufgrund internationalen Drucks setzte damals ein Demokratisierungsprozess ein, bereits Mitte der neunziger Jahre verfügten die meisten Länder über Mehrparteiensysteme. Die aktuelle Protestwelle zeige aber, dass diese Regierungssysteme heute vor einer politischen Legitimitätskrise stünden, argumentiert Politologe Mampilly. Denn sie hätten zumeist nur vordergründig zu demokratischen Strukturen geführt, während kaum echte Räume für oppositionelle Politik und demokratischen Diskurs entstanden seien. Stattdessen diene der Staat weiterhin einer privilegierten Schicht zur persönlichen Bereicherung.

Gleichzeitig erlebte Afrika seit der Jahrtausendwende ein massives Wirtschaftswachstum. Was gerne unter dem Begriff «Africa Rising» zusammengefasst wird, liest sich eindrücklich: Die Gesamtwirtschaft südlich der Sahara wuchs zwischen 2005 und 2015 um insgesamt fünfzig Prozent. Aber viele AfrikanerInnen spürten wenig von diesem Aufschwung. Denn er wurde hauptsächlich durch Rohstoffexporte erzielt, die Wertschöpfung auf dem Kontinent selbst blieb gering. Und anstatt sich in zahlreichen guten, nachhaltigen Jobs niederzuschlagen, konzentrierte sich der Wohlstand in rohstoffreichen Ländern in den Händen weniger.

Der viel beschworene afrikanische «Mittelstand» blieb deshalb zumeist eine sehr schmale Schicht – die im Normalfall eng mit den politischen Eliten verwoben ist. Diese Elite wird sich kaum gegen demokratische Defizite wehren. Vielmehr sind es jene, denen der Anteil am Aufschwung bis heute verwehrt blieb: Insgesamt sank in Afrika während der Wachstumsphase zwar der prozentuale Anteil der Menschen, die in extremer Armut leben, aufgrund des starken Bevölkerungswachstums stieg ihre absolute Zahl jedoch an. Viele von ihnen schlagen sich in den informellen Arbeitssektoren der rasant wachsenden Städte durch. Mit den schwachen staatlichen Institutionen kommen sie kaum in Berührung – und wenn, dann meist nur mit den repressiven Sicherheitsapparaten. Die Proteste dieser Schichten mögen denn auch sehr radikal ausfallen, ökonomische mit politischen Forderungen vermengen, spontan und ungebündelt wirken oder auch gewalttätig sein. Aber immer wieder entstehen daraus organisierte Protestformen.

Zwei von drei AfrikanerInnen sind heute jünger als 24 Jahre. Entsprechend stellt die afrikanische Jugend vielerorts eine treibende Kraft der Protestbewegungen dar. Und in jüngster Zeit habe auch ihre Vernetzung zugenommen, sagt der deutsche Politologe Joschka Philipps von der Universität Basel, der sich intensiv mit west- und ostafrikanischen Protestbewegungen befasst. So wurden Mitglieder der Protestkollektive Y’en a Marre aus dem Senegal und Le Balai Citoyen aus Burkina Faso im letzten Jahr in Kinshasa verhaftet, weil sie dort Trainings für die AktivistInnen der kongolesischen Filimbi-Bewegung abgehalten hatten. Und in Südafrika unterhalten protestierende StudentInnen Kontakte zu US-amerikanischen Black-Lives-Matter-AktivistInnen.

Wenn Einzelpersonen oder organisierte Gruppen die Anliegen einer heterogenen Protestgemeinschaft bündeln, besteht zwar immer auch die Möglichkeit einer Vereinnahmung: etwa durch Oppositionsparteien, Gewerkschaften oder NGOs. In vielen Fällen trägt eine ausgeprägte Organisation der Proteste aber dazu bei, deren Effekt zu verstärken. «Dabei ist oft das Bewusstsein spürbar, dass ein wichtiger Protest nur derjenige sein kann, der in den Medien als solcher aufgenommen wird», sagt Philipps.

Internationale Dimension

Es sei zudem auffällig, wie sehr einige organisierte Protestbewegungen gezielt die Aufmerksamkeit der internationalen Medien suchten, sagt Philipps. Denn ohne Druck von aussen ist von den eigenen Regierungen kaum politischer Wandel zu erwarten.

Dem pflichtet Elisio Macamo, Professor für Entwicklungssoziologie an der Universität Basel, bei. Er räumt aber auch ein, dass der Handlungsspielraum vieler afrikanischer Staaten faktisch sehr beschränkt ist. Das liegt an ihrer Abhängigkeit von internationalen Geldgebern, deren Finanzspritzen an Bedingungen geknüpft sind: Strukturanpassungsprogramme, Kampf gegen Terrorismus und Drogenhandel und immer mehr auch die Unterdrückung von Migrationsbewegungen. «Was hilft es den Protestierenden, wenn ihre Regierung nichts anderes umsetzen kann als das, was die Geldgeber von ihnen fordern?», sagt Macamo. Deren politische Handlungsunfähigkeit führe dazu, dass sich die Machthabenden weniger der eigenen Bevölkerung als vielmehr dem «internationalen Entwicklungsapparat» – bestehend aus IWF und Weltbank, staatlichen Entwicklungsagenturen und NGOs – gegenüber in der Verantwortung sähen.

Es mag ernüchternd wirken, was die aktuellen Proteste in ganz Afrika bis jetzt auf politischer Ebene erreicht haben. Denn mit einigen Ausnahmen scheinen sie die Politik ihrer Regierungen kaum entscheidend beeinflusst zu haben. Doch langfristig sei es nicht ausschlaggebend, ob die Forderungen einer Bewegung auf politischer Ebene umgehend umgesetzt würden, findet Zachariah Mampilly. Ihr wahres Potenzial liege darin, dass sie politische Visionen entstehen liessen.

Adam Branch, Zachariah Mampilly: «Africa Uprising. Popular Protest and Political Change». Zed Books. London 2015.