Weltwirtschaftsforum: Keine Angst, die Reichen bleiben hier

Der deutsche Soziologe Michael Hartmann hat ein Buch über die globale Wirtschaftselite geschrieben. Ein Gespräch über die heutige Bedeutung von Konferenzen wie dem Wef und den Handlungsspielraum der Politik.

WOZ: Michael Hartmann, dieser Tage findet unter dem Motto «Verantwortungsvolle und gesellschaftlich sensible Führung» das Weltwirtschaftsforum (Wef) in Davos statt. Sind die Eliten gerade in Zeiten der Krise besonders gefordert?

Michael Hartmann: Zunächst muss man ja sagen, dass die Eliten natürlich Schuld tragen an den Entwicklungen, auf die Sie anspielen. Wenn man sich etwa anschaut, welche Ursachen der Aufstieg des Rechtspopulismus hat: Das waren vor allem auch politische Entscheidungen, etwa bei der Steuerpolitik. Wenn man den Leuten immer predigt, dass es keine Alternative gibt, und die Leute gleichzeitig merken, dass es ihnen immer schlechter geht, werden sie sich früher oder später Leuten wie Donald Trump oder Marine Le Pen zuwenden, die vorgeben, eine Alternative zu bieten.

Welche Bedeutung haben internationale Elitekonferenzen wie das Wef heutzutage noch?

Das Wef ist ein Informationsaustausch auf gehobenem Niveau, dessen Stellenwert man nicht überschätzen sollte. Einige der Teilnehmer sehen sich ohnehin regelmässig bei verschiedenen Gelegenheiten. Trotzdem kann man in Davos beobachten, in welche Richtung sich die Diskussionen in den einzelnen Ländern bewegen. Dieses Jahr wird die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten das bestimmende Thema sein, aber auch der Brexit. Die verbreitete Vorstellung jedoch, dass sich in Davos die Mächtigen der Welt treffen, um die Pläne für die nächsten Jahre zu schmieden, ist nicht zutreffend. Dafür ist das, was auf dem Weltwirtschaftsforum passiert, viel zu unverbindlich.

Erklärt das auch, warum nicht mehr so grosse Proteste wie früher zu erwarten sind?

Die Vorstellung, dass man den herrschenden Verhältnissen beikommen kann, indem man in grosser Zahl zu solchen Gipfeln fährt, greift zu kurz. Demonstrationen allein zeitigen nur begrenzte Effekte. Das war früher schon so: Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir nach dem Nato-Doppelbeschluss 1981 mit über 300 000 Leuten im Bonner Hofgarten standen. Das war eine so riesige Zahl, dass wir alle dachten: Das muss etwas bewirken! Nur um dann festzustellen, dass das nicht der Fall war. Das wirkt zweifellos desillusionierend.

Aber welche Möglichkeiten gäbe es, Widerstand zu organisieren?

Ich bin ja jetzt schon fast fünfzig Jahre politisch aktiv. Und ich glaube immer noch, dass ausserparlamentarischer Druck entscheidend ist. Aber darüber hinaus bedarf es dauerhafter organisierter Strukturen. Parteien oder Gewerkschaften garantieren eine gewisse Kontinuität. Gibt es diese Kontinuität nicht, wird man immer wieder dieselben negativen Erfahrungen machen.

Sie haben in Ihrem jüngsten Buch «Die globale Wirtschaftselite. Eine Legende» genau das Milieu untersucht, das sich nun in Davos trifft. Was hat Sie an diesem Thema interessiert?

Ich habe in den neunziger Jahren angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen – also in der Zeit, als die Managergehälter extrem zu steigen begannen. Gerechtfertigt wurde der Anstieg immer mit dem Argument, man müsse die Manager so gut bezahlen, weil sie andernfalls ins Ausland gehen würden – immerhin habe man ja einen globalen Markt.

Auf diese Weise hat auch der Bankmanager Josef Ackermann einst sein Spitzengehalt begründet …

Genau – und diese Argumentation kam mir von Anfang an komisch vor, denn ich kenne dieses Milieu gut, und unter den Managern in Deutschland gab es damals kaum Ausländer. Und umgekehrt war mir auch kaum ein prominenter deutscher Manager im Ausland bekannt. Das war für mich der Ansatzpunkt, mich der Frage systematisch zu widmen, inwieweit die Wirtschaftselite tatsächlich so international mobil ist wie behauptet. Später hat sich mein Interesse dann verschoben. Seit gut zehn Jahren steht für mich die Behauptung der meisten Politiker im Vordergrund, dass ihre Entscheidungen wegen der grossen Macht der globalen Wirtschaftselite alternativlos seien.

Deswegen hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel auch einmal gesagt, eine Demokratie müsse «marktkonform» sein.

Ja. Immerzu wird gedroht: Wenn die Politik nicht aufpasst, gehen die Reichen einfach weg. Deswegen habe ich untersucht, wo die Manager der grossen Konzerne und auch die Milliardäre tatsächlich leben und arbeiten. In den Debatten dominieren immer einige wenige prominente Beispiele. Insgesamt aber hat man das Ganze gewaltig aufgebauscht. Daran war auch die Linke beteiligt, getreu dem Motto: Viel Feind, viel Ehr.

Sie schreiben, dass es sich bei der «globalen Wirtschaftselite» um einen Mythos handelt. Woran machen Sie das fest?

Schaut man sich die tausend grössten Unternehmen der Welt an, lässt sich sagen, dass neunzig Prozent der Manager dort arbeiten und leben, wo sie geboren und aufgewachsen sind. Und von diesen neunzig Prozent verfügt ein knappes Viertel über Auslandserfahrung von mehr als einem halben Jahr. Das heisst umgekehrt: Siebzig Prozent der Spitzenmanager der tausend grössten Unternehmen der Welt sind mit ihrem Heimatland durch und durch verbunden, wohnen und arbeiten dort und sind auch nie länger im Ausland gewesen. Überrascht hat mich allerdings, dass das bei den Milliardären ähnlich ist – sogar über neunzig Prozent leben in dem Land, in dem sie geboren und aufgewachsen sind.

Wie erklären Sie sich das?

Eine Reihe von Faktoren spielt dabei eine Rolle: Im Fall der USA ist etwa die Steuergesetzgebung so gestaltet, dass es für amerikanische Milliardäre schlicht keinen Anreiz gibt, ins Ausland zu gehen, weil sie dadurch nichts sparen würden. Generell ist die Verbindung zum eigenen Unternehmen entscheidend: Die Vorstellung, man könne von jedem Punkt der Erde aus seine Reichtümer und Unternehmen verwalten, ist Unsinn. Man benötigt eine Verbindung zu dem Land, in dem das Unternehmen sein Hauptquartier hat. Deswegen ist gerade bei jüngeren Milliardären, die fast alle aktiv Unternehmen leiten, der Anteil derer, die im Ausland leben, am geringsten.

Eine grosse Ausnahme stellt allerdings die Schweiz dar.

Ja – was meines Erachtens daran liegt, dass die Schweiz eine überproportional hohe Zahl an sehr grossen Unternehmen beheimatet. Die Schweiz hat mehr Konzerne unter den tausend grössten Unternehmen der Welt als Länder wie Spanien oder Italien, die ja viel bevölkerungsreicher sind. Das heisst, dass sich in der Schweiz schon eher die Frage nach geeignetem Personal stellt. Zudem hat die Schweiz eine sehr lange Tradition als Fluchtburg internationaler Gelder und dadurch intensive Beziehungen zu den Wirtschaftskreisen anderer Länder. Und drittens hatte die Schweiz lange einen ausgesprochen niedrigen Akademisierungsgrad. Dadurch gab es tatsächlich weniger Nachwuchs für die Leitung von Unternehmen. Unterm Strich aber ist die Schweiz die absolute Ausnahme.

Hierzulande wird gerade über die Unternehmenssteuerreform III debattiert. Die Befürworter argumentieren, dass die Reform notwendig sei, um die Abwanderung von Kapital zu verhindern.

Es ist zweifelhaft, ob diese Gefahr tatsächlich besteht. Natürlich sind niedrige Steuern ein Argument für den Standort von Unternehmen. Aber es ist eben auch nicht das einzige. Ein schönes Beispiel ist das Silicon Valley: Würde man Google, Facebook und Co. anbieten, dass sie nur noch die Hälfte an Steuern zahlen müssten, wenn sie ihre Firmenzentralen ins Ausland verlagerten, würde das trotzdem keine dieser Firmen machen. Viel wichtiger als die steuerliche Belastung ist für diese Unternehmen die Verbindung mit den Universitäten und anderen Unternehmen vor Ort. Das ist ein informelles Netzwerk von Beziehungen, das man nicht einfach beliebig verpflanzen kann. Dieser Umstand wird vonseiten der Politik immer ignoriert.

Trotzdem ist das Kapital mobiler als die Beschäftigten. Deswegen müsste es doch eigentlich auch im Interesse des Kapitals liegen, dass es kein Zurück zum Protektionismus gibt, wie das manche Rechtspopulisten fordern, oder?

Ja, aber hier muss man differenzieren. Es gibt Unternehmen, die ein Interesse an freien Märkten haben. Aber wenn man sich Südkorea, Taiwan oder China anschaut, die Erfolgsbeispiele, die immer zitiert werden: Das sind Länder, die heute nur deswegen wirtschaftlich so stark sind, weil sie ihre Unternehmen lange Jahre unter dem Schutz massiver Zölle entwickelt haben. Wirtschaftsstarke Länder wie die USA, Deutschland, aber auch die Schweiz haben tatsächlich ein Interesse daran, dass die Märkte frei sind, weil das für die Konzerne dieser Staaten von Vorteil ist. Auch die grossen Unternehmen haben jedoch immer noch eine territoriale Basis, von der aus sie agieren.

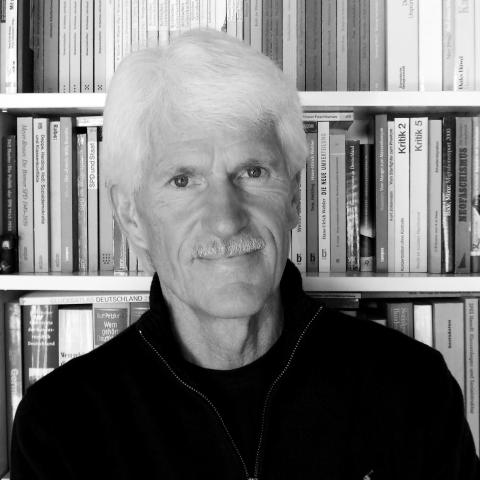

Michael Hartmann

Der Soziologe Michael Hartmann (64) war bis 2014 Professor an der TU Darmstadt. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt in der Eliteforschung, zu diesem Thema hat er zahlreiche Bücher verfasst. Hartmann hat immer wieder auch politisch Stellung bezogen, etwa in den Protesten gegen die Einführung von Studiengebühren in Deutschland.

2016 ist Hartmanns Buch «Die globale Wirtschaftselite. Eine Legende» im Campus-Verlag erschienen. Darin untersucht er die tausend grössten Unternehmen und die tausend reichsten Personen der Welt – und belegt, dass die Existenz eines globalen Markts für TopmanagerInnen ein Mythos ist.