Max Frisch im Interview: Die Grenzen des Meisters

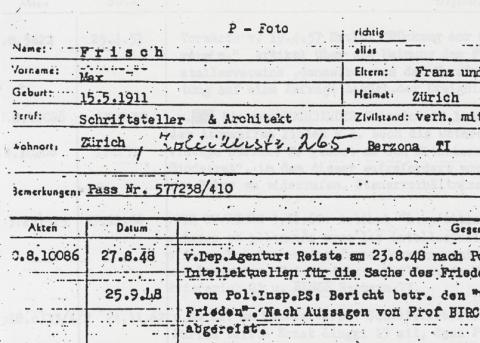

In loser Folge veröffentlicht die Max-Frisch-Stiftung Werke aus dem Nachlass des 1991 verstorbenen Schweizer Autors. Nach einem «Berliner Journal» (2014) und Frischs Notizen zum Staatsschutz (2015) ist jetzt ein Sammelband mit vierzehn Interviews erschienen.

In seinen letzten Lebensjahrzehnten war der Schriftsteller Max Frisch ein weltweit geachteter Bestsellerautor und gleichzeitig eine politische Autorität für die westeuropäische Linke. Ein reicher, alter Mann mit Jaguar-Limousine, der auf sozialdemokratischen Parteitagen oder Gewerkschaftskongressen ausgezeichnete Reden hielt. Ein Grossintellektueller, der den deutschen Bundeskanzler auf dessen erster Reise ins maoistische China begleitete, vom französischen Präsidenten ins Élysée eingeladen wurde und der sich, zu Hause in Zürich oder im Tessin (manchmal auch in Berlin oder New York), immer wieder frontal mit der offiziellen Schweiz und ihrem Selbstbild anlegte: etwa in einem spektakulär misslungenen Fernsehduell gegen den damaligen Bundesrat Kurt Furgler 1978 oder in einem kurz vor dem Tod 1991 in der WOZ veröffentlichten Absagebrief an die Feierlichkeiten zu 700 Jahren Eidgenossenschaft.

Fiktion als Fiktion erzählen

Max Frisch und die Schweiz: Dieser oft behandelte Komplex spielt auch in den vierzehn Interviews eine wichtige Rolle, die kürzlich im Auswahlband «Wie Sie mir auf den Leib rücken!» der Max-Frisch-Stiftung erschienen sind. Wer Frischs einschlägige Texte über die Schweiz bereits kennt, erfährt dazu allerdings wenig Neues. Was hier gesagt wird, steht dort meist präziser. Eine lohnende Publikation für eingefleischte Frisch-LeserInnen mag die Interviewsammlung aus anderen Gründen sein: Erstens gibt sie einige überraschende Einblicke in Frischs literarische Werkstatt, und zweitens zeigt das Buch, wenn auch indirekt, wie souverän oder kompromisslos dieser Autor mit Medien umging. Es kann kein Vergnügen gewesen sein, Max Frisch journalistisch zu befragen, denn er respektierte das Interview als eigene Textform nicht. Bei der Autorisierung schrieb er das Gesagte manchmal vollständig um (das im Buch abgedruckte Interview mit der WOZ von 1986 sah im ersten Typoskript jedenfalls ziemlich anders aus). Wohl aus diesem Grund wirken etliche Stellen der im Interviewband nachgedruckten Texte heute etwas papieren und schwerfällig: Der leichte Charakter der gesprochenen Sprache ist beim nachträglichen Bemühen um Genauigkeit verloren gegangen.

Das frühste Thema in Frischs literarischem Werk waren bekanntlich die Rollen und Identitäten, die einem Individuum von seiner Umgebung zugemutet oder zugeschrieben werden – etwa im Roman «Stiller» (1954) dem Titelhelden oder im Theaterstück «Andorra» (1961) einem vermeintlichen Juden –, sowie die Versuche, solchen Zuschreibungen zu entgehen, andere Rollen zu finden und emanzipiert über die eigene Identität zu verfügen. In den gesammelten Interviews ist es nun öfter Max Frisch selber, der um seine Individualität zu kämpfen hat und sich gegen ein von aussen definiertes Image wehren muss. Zum Beispiel wenn ihn 1961 der Interviewer Horst Bienek auf ebenjenes Identitätsproblem als sein einziges Thema festnageln will; wenn der Journalist Gerardo Zanetti 1964 mit leisem Tadel nachfragt, warum der sonst doch so engagierte Autor eine Erklärung gegen die Atombewaffnung der Schweiz nicht unterschrieben habe; oder wenn ihm 1981 der «Zeit»-Feuilletonchef Fritz J. Raddatz moralische Vorwürfe macht, weil er eine Wohnung in Manhattan suche, statt sich – wie Raddatz vorschlägt – als Siebzigjähriger um die literarische Darstellung der Zürcher Jugendunruhen zu kümmern.

Mehrmals erzählt Frisch in den Interviews vom grossen Einfluss der Bekanntschaft mit Bertolt Brecht auf seine Arbeit, und interessant ist, wie er 1959 öffentlich darüber nachdenkt, den brechtschen Zugang zum Theater in den Roman zu übertragen, und dazu ein kleines, radikales Programm formuliert: Es müsste gelingen, «die literarische Illusion gänzlich aufzulösen», sagt er dem Tessiner Schriftsteller Enrico Filippini, «das heisst, ich möchte die Geschichte nicht erzählen, als ob die Geschichte je geschehen wäre, sondern Fiktion erzählen als Fiktion», um diesen Gedanken dann abzuschliessen mit dem Satz: «Noch weiss ich nicht, wie man das darstellt.» Als nächster Roman erschien «Mein Name sei Gantenbein» (1964), man hätte jetzt Lust, ihn wieder einmal zu lesen.

«Man tut lieber, was gelingt»

Es sind Glanzpunkte dieser Gespräche, wenn Frisch über die Grenzen seiner Arbeit spricht: 1959 erklärt er Filippini auch, er könne für das, was er wolle, die eigenen Werke nicht als Beispiel nehmen, «denn sie sind nicht das, was ich will, sondern nur, was ich kann». 1961 erzählt er Bienek: «Ich bin kein Sonderling. Man tut lieber, was gelingt. Wenn ich Ihnen also sage, ich schreibe jetzt Prosa, so können Sie annehmen, dass ich über mein Theater verzweifelt bin. (…) Ich meine nur, ich muss das Gelingen nehmen, wo ich es finde.» 1984 bezeichnet er gegenüber der jungen Autorin Jodi Daynard, die ihn für die «Paris Review» drei Tage lang interviewt, den Schluss seines Erfolgsromans «Stiller» als «dämlich»: Aber «das Buch ist da, ich kann es jetzt nicht mehr ändern». Und über ein Problem beim Schreiben von «Blaubart» (1982) sagt er auf wirklich entwaffnende Weise: «Melville konnte das in Moby-Dick, ich konnte es nicht.»

Max Frisch: «Wie Sie mir auf den Leib rücken!» Interviews und Gespräche. Ausgewählt und herausgegeben von Thomas Strässle. Suhrkamp Verlag. Berlin 2017. 237 Seiten. 32 Franken