Kino-Film «Últimos días en La Habana»: «Die Geschichte verläuft spiralförmig»

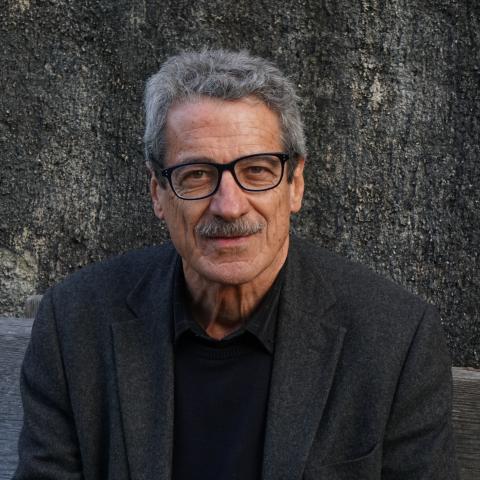

Fernando Pérez ist der bedeutendste lebende Regisseur des kubanischen Kinos. In «Últimos días en La Habana» schildert er ohne Polemik den Zustand seiner Heimat. Im Gespräch zeigt er sich überzeugt: Die Ideen von einst werden zurückkehren.

Am Ende ist es nur noch still. Und man ist wie erschlagen, wenn erst jetzt der Filmtitel erscheint: «Últimos días en La Habana», gefolgt von einem Abspann, der es in sich hat. Da sieht man einen Mann, der in der leicht abgewandelten Uniform eines US-Fastfoodmultis ein Tablett abwäscht – stumm und mit Bewegungen wie ein Roboter. Es ist Miguel (Patricio Wood), einer der beiden Protagonisten dieses Films über eine Männerliebe, und wenn man ihn die neunzig Minuten davor schon in Havanna als eher wortkarg erlebt hat, so ist er jetzt offenbar vollends verstummt.

In Kuba hatte er es nicht mehr ausgehalten, man hatte ihm und seinem Partner Diego (Jorge Martínez) – der im Gegensatz zu ihm offen schwul lebte – das Leben unmöglich gemacht. Doch das ist lange her, Homosexualität wird im Kuba der Gegenwart nicht mehr staatlich verfolgt. Dann liegt der lebensfrohe, nie um einen Spruch verlegene Diego todkrank im Bett, es bleiben ihm noch «letzte Tage» in Havanna. Nun, da auch sie Vergangenheit sind, ist Miguel im Land seiner Träume angekommen, aber draussen herrscht Nacht, und es schneit.

Tristesse im Burgerladen

So unüblich es ist, einen Film von seinem Ende her zu beschreiben, so gegen alle Konventionen erscheint auch diese stumme Schlussszene von «Últimos días en La Habana». Regisseur Fernando Pérez erzählt Ende Oktober bei einer Vorpremiere in Baden, die Szene sei eine Erinnerung an seinen ersten Aufenthalt in den USA. Damals, vor zwanzig Jahren, habe er erstmals seinen Sohn besuchen können, der 1994 ausgewandert war, und eines Nachts hätten sie noch Hunger gehabt. Mit dem Auto des Sohnes seien sie in die kalte Winternacht hinausgefahren und schliesslich im einzigen noch offenen Lokal, einem Burgerladen, gelandet. Der Angestellte in dem leeren Lokal sei für ihn gleich als Latino erkennbar gewesen, und eigentlich hätte er ihn fragen wollen, ob er mit seiner Vermutung richtig liege. Doch dann habe er beschlossen, dass er diese triste Stille aushalten wolle, die über der Szenerie lag, und so hätten er und sein Sohn geschwiegen.

Ein Emigrantenschicksal in den USA, aus denen alles Leben entwichen ist, und ein Kuba, das zum Weinen ist: Fernando Pérez findet im Gespräch, man dürfe aus seinem Film gerne herauslesen, was man wolle. Doch Vereinfachungen und Pauschalisierungen widerstreben ihm, ganz besonders, wenn es um die Beschreibung der Verhältnisse in seinem Heimatland geht. «Komplex» und «nicht nur schwarzweiss»: Das sind Begriffe, die er häufig verwendet, wenn er geduldig erklärt, wie er dieses Kuba und vor allem dessen heruntergekommene Hauptstadt sehe. Bei allen Schattenseiten sei Havanna wie ein grosses Filmset. Er brauche die Magie dieser Stadt, und er könne sich nicht vorstellen, von dort wegzugehen, das hat er in der Vergangenheit schon so oft in Interviews betont. Und man glaubt es ihm gerne, allein schon deshalb, weil hier alle seine Filme spielen.

Alltag in Havanna

Dass er in der Zweimillionenmetropole die unglaublichsten Drehorte gewissermassen vor der Haustür findet, hat er in seinen neun Filmen hinlänglich bewiesen. Acht Spielfilme und einen Dokumentarfilm hat Pérez bis heute realisiert, seit er mit «Clandestinos» (1988) in Kuba einen Riesenerfolg feiern konnte. Der actiongeladene Film um eine Gruppe Revolutionäre im Jahr 1958 war sein erster langer Spielfilm. Im Gegensatz zu seinen darauffolgenden Filmen wird «Clandestinos» immer wieder im kubanischen Fernsehen gezeigt; ältere ZuschauerInnen identifizieren Pérez automatisch mit seinem Erstling.

Das andere Werk aus seiner Filmografie, auf das er bei Spaziergängen durch Havanna von wildfremden Leuten immer wieder mal angesprochen wird, ist so ziemlich das Gegenteil: «Suite Habana», jenes dokumentarische Filmpoem um die Alltagsgeschichten von zwölf Menschen an einem einzigen Tag im Havanna des Jahres 2003. Der Film bewegte damals so viele Leute in Kuba, weil sie sich darin in ihrem eigenen mühseligen Leben in einem traurigen Land repräsentiert sahen.

Im Gespräch kommt Fernando Pérez, der mit seinen 73 Jahren immer noch fast jugendlich wirkt, denn auch von sich auf «Suite Habana» zu sprechen. Er habe seither immer wieder daran gedacht, für einen Spielfilm noch einmal in jenes Universum einfacher Leute zurückzukehren, die in prekärsten Wohnverhältnissen lebten – ganz einfach, weil er ihnen etwas zurückgeben wolle dafür, dass sie ihm damals Einlass gewährt hätten in ihre Lebenswelt. Das mag pathetisch klingen, doch man sieht auch seinen Filmen an, dass Pérez keine Angst davor hat, grosse Gefühle zu zeigen. Solche gibt es auch in «Últimos días en La Habana».

Unbestechlicher Beobachter

Dabei läuft Fernando Pérez nie Gefahr, ein romantisierendes Bild von armen, aber glücklichen Menschen zu zeichnen. Dafür ist er zu sehr unbestechlicher Beobachter einer Realität, von der er sagt: «Ich gehöre noch zu der Generation, die an die Werte glaubte, die diese Revolution einst hatte verwirklichen wollen.» Doch längst hätten sich diese Werte in Dogmen, in Ideologie verwandelt – und von der Überzeugung, dass eine andere Welt möglich sei, sei kaum etwas übrig geblieben. Das heisst nicht, dass Pérez resigniert hätte: «So wie ich und meine Generation damals dem Irrtum verfallen waren, dass Geschichte sich linear entwickle, so sehr glaube ich heute, dass sie in Wirklichkeit spiralförmig ist – die Ideen von damals werden zurückkehren, irgendwann.»

Bereits im Kino.

Últimos días en La Habana. Regie: Fernando Pérez. Kuba 2016