Proteste in Tunesien: Der letzte Akt des Widerstands

Weil sie keinen anderen Ausweg sieht, zündet sich Radhia Mechergui in aller Öffentlichkeit an. Ihre tragische Geschichte steht für die Verzweiflung vieler TunesierInnen, die seit Jahren vergeblich auf ein besseres Leben warten.

Die bunten Schürzen der Grossmutter wirken wie ein Trotzdem. Wie die Erinnerung an die Farben der Welt vor dem Tod ihrer Tochter. Rings um das Wohnzimmer pfeift der Wind durch die Baumkronen, drinnen sitzen knapp dreissig Familienangehörige auf Plastikhockern im Kreis. Verstohlen huschen die Blicke der Kinder über die verhangenen Gesichter der Älteren.

«Wozu?», fragt die Grossmutter, mehr sich selbst als in die Runde. Es wird das Einzige sein, was sie bis zum Ende der Familienversammlung sagen wird.

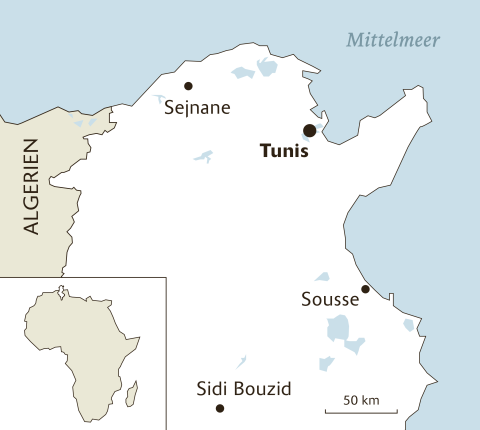

Wozu lief ihre Tochter Radhia Mechergui am 17. November 2017 die Treppen der Gemeindeverwaltung der nordtunesischen Kleinstadt Sejnane hinunter, holte eine Flasche mit Benzin aus ihrer Tasche, übergoss sich damit, nahm ein Feuerzeug in die Hand und zündete sich an? Ergibt der Tod ihrer Tochter einen Sinn? Und ist es ein Unterschied, ob sie sich nun aus Scham das Leben nahm oder aus Verzweiflung? Oder weil sie damit gegen das Leben in Tunesien protestieren wollte? Zehn Minuten zuvor war der Mutter von fünf Kindern die monatliche Sozialhilfe von 150 Dinar, knapp 60 Franken, nicht bewilligt worden.

Unter Ben Ali habe es wenigstens noch Hoffnung auf Veränderung gegeben, sagt ihr Bruder Meher Mechergui. «Heute hat uns der Staat komplett vergessen.»

Leere Versprechen

Staatspräsident Zine al-Abidine Ben Ali war vor sieben Jahren, am 14. Januar 2011, aus Tunesien geflohen. Landesweite Massenaufstände hatten zu seinem Sturz geführt, ausgelöst durch die Selbstverbrennung eines Gemüsehändlers in Sidi Bouzid, dessen Tod als Ausgangspunkt des Arabischen Frühlings gilt. Seither haben sich etliche weitere Menschen in Tunesien auf diese Weise das Leben genommen, wie eine Untersuchung im Norden des Landes von MedizinerInnen der Université de Tunis El Manar zeigt. In den fünf Jahren vor der Revolution sollen sich dort 48 Menschen verbrannt haben, in den fünf Jahren danach waren es laut der Studie dreimal so viele.

Vor allem im Landesinneren, fernab der Hauptstadt Tunis, sehen viele Menschen in der Selbstverbrennung die letzte Möglichkeit, auf ihre wirtschaftliche und soziale Situation aufmerksam zu machen. Die MedizinerInnen stellten sowohl eine Zunahme der Selbstverbrennungen vor öffentlichen Gebäuden fest als auch derjenigen Fälle, die durch finanzielle Probleme und Konflikte mit den Behörden motiviert gewesen sein sollen. Im Jahr 2016 behandelte das Spital von Ben Arous, eine halbe Fahrstunde von Tunis entfernt und auf Brandverletzungen spezialisiert, über hundert Menschen, nachdem sie sich auf öffentlichen Plätzen angezündet hatten.

Sind die Selbstverbrennungen Vorzeichen eines erneuten gesellschaftlichen Umsturzes? Seit Jahresbeginn demonstrieren viele Menschen gegen die steigenden Lebenshaltungskosten und neu in Kraft getretene Steuererhöhungen. Bei Zusammenstössen mit Sicherheitskräften in der Stadt Tebourba westlich der Hauptstadt Tunis starb in der Nacht zum 9. Januar ein Demonstrant, danach kam es in verschiedenen Orten des Landes zu Protesten, Ausschreitungen und Plünderungen. Allein in der zweiten Januarwoche wurden laut dem tunesischen Innenministerium mehr als 800 Menschen festgenommen. Am 14. Januar, dem Jahrestag der Revolution, ging die Polizei in Tunis mit Tränengas gegen Dutzende DemonstrantInnen vor, die Steine auf Polizeiautos geworfen und Reifen in Brand gesetzt hatten. Die hohe Zahl der Verhaftungen zog die Kritik vieler Menschenrechtsgruppen auf sich. Laut Amnesty International waren über ein Drittel der Inhaftierten Jugendliche zwischen fünfzehn und zwanzig Jahren.

Am Samstag hatte Staatschef Béji Caïd Essebsi ein Jugendzentrum in Ettadhamen eingeweiht, einem ArbeiterInnenvorort von Tunis. «Dieses Jahr werden wir anfangen, uns um die Jungen zu kümmern», sagte Essebsi. Diese hätten schliesslich die Revolution angeführt. Zugleich kündigte Sozialminister Mohamed Trabelsi einen Aktionsplan im Umfang von mehr als 70 Millionen Dinar, umgerechnet knapp 28 Millionen Franken, an, von dem mehr als 120 000 Bedürftige profitieren sollen. Die Regierung will die Sozialleistungen für bedürftige Familien um mindestens zwanzig Prozent anheben. Abhängig von der Zahl der Kinder sollen Familien statt 150 Dinar künftig 180 oder 210 Dinar bekommen. Bis jetzt sind das nur Ankündigungen, um die Lage auf den Strassen zu beruhigen.

«Arbeit, Freiheit, Würde»

Für Radhia Mechergui kommt jede Ankündigung zu spät. Einen Tag nach ihrer Selbstverbrennung laufen Hunderte BewohnerInnen durch die Strassen von Sejnane. Die Stadt befindet sich im Generalstreik. Die einzige Apotheke der Stadt und auch die Bäckereien haben geschlossen. Die Plastikstühle vor dem Café sind ineinandergestellt.

Radhia Mecherguis Gesicht flattert auf Stoffbannern an den unverputzten Obergeschossen der Häuser der Stadt. «Arbeit, Freiheit, Würde, wir sind alle Radhia Mechergui», ruft eine aufgebrachte Menge. Es sind die gleichen Forderungen wie damals, beim Ausbruch der Revolution. Doch für viele hat sich die wirtschaftliche Situation seither noch verschlechtert. Vor allem abseits der Küstenregionen kämpfen viele gegen fortschreitende Armut und soziale Ausgrenzung. Mehr als sechzehn Prozent der TunesierInnen leben unter der Armutsgrenze, in Sejnane ist die Zahl fast doppelt so hoch.

Radhia Mechergui fand schon lange keine Anstellung in der Landwirtschaft mehr. «Wenn du keine Knarre oder Schmiergeld hast, bekommst du hier keinen Job», sagt ihr Bruder Meher. Radhia hatte beides nicht. Sie beantragte Sozialhilfe. Ihr Ehemann ist arbeitsunfähig, er hat schweren Diabetes, zweimal in der Woche muss er ins Spital zur Dialyse.

Doch die Sachbearbeiterin im Gemeindehaus habe immer nur den Kopf geschüttelt, sagt der Bruder. Meher Mechergui wirft seine Zigarette auf den Boden und entfaltet einen Brief an die Gemeinde. Es ist ein Bewerbungsschreiben seiner Schwester: Sie wollte als Putzfrau bei der Gemeinde arbeiten. Eine Antwort blieb aus.

Am 17. November geht sie ein letztes Mal an den wilden Kühen vorbei in die Stadt. Eya Mechergui, mit neunzehn Jahren die älteste Tochter, knetet ihre Finger im Schoss, während sie über den Tag spricht, an dem sie ihre Mutter verlor: «Sie schämte sich, noch einmal mit leeren Händen zu ihrer Familie zurückzukehren.»

Nicht weit vom Marktplatz der Stadt liegt der alte Bahnhof. Nach Sejnane fährt kein Zug mehr. Seit 23 Jahren. Das Bahnhofshäuschen steht noch, so wie es die französischen BesatzerInnen einst zurückliessen. Rotes Ziegeldach, die Wände weiss verputzt. Auf den Dachgiebeln nisten Weissstörche. «Das sind unsere Kolonialherren heute», sagt Ridha Maalaoui. Ein paar von ihnen ziehen im Frühjahr nach Europa weiter.

Im Rausch der Revolution

Ridha Maalaoui (45) ist Vorsitzender der Gewerkschaft Union Générale Tunisienne du Travail in Sejnane, hier geboren und Lehrer am städtischen Gymnasium. An das Rattern der ankommenden Züge kann er sich noch erinnern und auch an die Geschichten der Arbeiter, die bis zum Ende der sechziger Jahre Waggons voller Eisenerz aus dem Bergwerk des Ortes schafften. Diese Zeit ist längst vorbei, viele Menschen haben sich anderswo nach Arbeit umgesehen. Maalaoui aber ist geblieben. «Ich konnte Sejnane nicht verlassen wie der Rest meiner Freunde», sagt er. «Ich habe gesehen, wie diese Region blühen kann.»

Es hätte alles anders kommen können in Sejnane. Doch schon vor der Kolonialzeit, mit dem Beginn des Seehandels, war Tunesiens Landesinneres immer mehr von den Handelsrouten abgeschnitten. Trotz des Reichtums an Eukalyptus, Kork und Olivenöl. Mit dem Ende des französischen Protektorats und unter dem neuen Präsidenten Habib Bourguiba zerstörte die französische Handelsgesellschaft in den fünfziger Jahren Teile der Eisenmine. Für die BewohnerInnen der Stadt bleibt sie damit für immer unbrauchbar. Heute kommen nur noch leere Lastwagen in die Stadt, die mit Milch, Holz und Lehmziegeln beladen wieder abfahren. Die Fahrer seien aus dem Süden oder aus Tunis, sagt Maalaoui. Arbeiter aus der Region brauche niemand.

Vom Beginn der Revolution vor sieben Jahren sei er berauscht gewesen. Von der Idee der Freiheit. Von all den Möglichkeiten, die ein Traum versprach. Während Libyen zerfiel, Syrien im Bürgerkrieg versank und Ägypten zu einer Militärdiktatur wurde, lief Maalaoui ins Wahlbüro. Es waren seine ersten freien Wahlen im Land.

Doch nur drei Jahre später, als der 88 Jahre alte neu gewählte Staatschef Béji Caïd Essebsi mit den gleichen viereckigen Brillengläsern wie der einstige Diktator Habib Bourguiba die Treppenstufen zum Präsidentenpalast erklimmt, steigt die Enttäuschung. Essebsi verstehe die Sprache der Jugend nicht. Die Sprache der Revolution. Und immerhin seien über die Hälfte der TunesierInnen unter dreissig Jahre alt.

Maalaouis Enttäuschung liegt auch an der schweren wirtschaftlichen Krise, in der das Land seit der Revolution steckt. Lag die jährliche Wachstumsrate zehn Jahre vor der Revolution noch bei stabilen 5 Prozent, erreichte sie 2016 mit 1,3 Prozent einen Tiefststand.

Viele der jungen TunesierInnen haben einen Master-Universitätsabschluss, die Arbeitslosenquote der Graduierten liegt bei 31 Prozent. Schon unter Ben Ali subventionierte der Staat Universitäten grosszügig, womit sich immer mehr junge Menschen einem Studium widmeten. Auf handwerkliche Berufe legten nur noch wenige Wert. Doch Handwerker werden gebraucht, AkademikerInnen eher nicht.

Auch die monatlichen Berichte des Tunesischen Forums für wirtschaftliche und soziale Rechte (FTDES) bestätigen, dass die Menschen das Vertrauen in die politische Elite verlieren. Immer mehr junge Menschen suchen ausserhalb der Landesgrenzen nach Alternativen. Im vergangenen Jahr fuhren so viele über das Mittelmeer nach Europa wie seit der Revolution nicht mehr. Auch der sogenannte Islamische Staat fand in der Perspektivlosigkeit der Jugend einen Nährboden: Bis zu 6000 Tunesier sollen sich den Terroristen angeschlossen haben.

Anklage gegen den Staat

Nach der Revolution, sagt Maalaoui, habe sich der Staat für die meisten BewohnerInnen von Sejnane nur in Polizeiuniform und bei Protesten mit Schlagstöcken und Tränengas gezeigt. «Eine andere Sprache kennen sie noch nicht.» Doch das Schlimmste sei die Korruption. «Nach der Revolution wollten alle ein Stück vom Kuchen, doch abseits der Küstenregionen sind wir zu weit weg, um diesen Kuchen überhaupt zu sehen.»

Eine Gruppe von Jugendlichen biegt während des Gesprächs um die Ecke. Ihre Jacken sind dünn, ihre Jeans eng und die Nasen von der Kälte gerötet. Was sie dort machen? Maalaoui blickt auf und hüpft von den Bahnschienen. Sie bereiten sich auf den zweiten Generalstreik innerhalb weniger Wochen vor. «Es ist das Einzige, was ihnen geblieben ist.»

Nach jahrelanger Subventionswirtschaft haben sich die Staatskassen geleert, die Inflation stieg dramatisch. Im letzten Jahr reagierte die Regierung mit Lohnkürzungen, ohne gegen die Inflation vorzugehen, Grundnahrungsmittel wie Eier und Milch wurden für viele zu teuer, es gab landesweite Proteste. Internationale Unternehmen zogen sich nach der Revolution aus Tunesien zurück, neue Investoren kommen nur zögernd ins Land. Die Gründe dafür: Schattenwirtschaft, Korruption und politische Instabilität.

Das anhaltende Gefühl der Ungerechtigkeit und Perspektivlosigkeit veranlasste viele, auch im Alleingang gegen den Staat zu demonstrieren. «Die Verzweiflung brannte in ihr», sagt Meher Mechergui über die Motive seiner Schwester, sich selbst zu verbrennen. «Diesen Schmerz wollte sie allen zeigen.» Für viele ist es der letzte Akt des Widerstands. Eine Anklage gegen den Staat, der zusah und nicht handelte.

Während in Sejnane viele in Radhia Mechergui ihren eigenen Schmerz erkennen, bleibt die Tat für andere unverständlich, ja verrückt.

An einem leuchtend blauen Wintertag stellen die berühmten Töpferinnen von Sejnane ihre Terrakottapuppen in der Hauptstadt Tunis aus. Seit Jahrzehnten wird ihr Handwerk von Mutter zu Tochter weitergegeben. Doch in die Stadt kommen sie nur höchstens einmal im Jahr. Bis zur Revolution waren die Verkaufsstände, an denen sie ein paar Kilometer ausserhalb der Stadt ihre Terrakottapuppen anboten, eine UrlauberInnenattraktion. «Seit der Revolution bleibt die Strasse leer», sagt Nadjia Mechergui, mit 73 Jahren die Älteste der Gruppe. Ihre Nägel sind voller Ton, ihr Gesicht ist von der Sonne verbrannt.

Nach einem Anschlag im Ferienort Sousse im Jahr 2015, bei dem 38 Menschen ums Leben kamen, brachen die internationalen Buchungen um weitere sechzig Prozent ein. Und obwohl sich die Küstenregionen im letzten Jahr wieder erholten, kommt in Sejnane davon nichts an.

«Wir erleiden alle das gleiche Schicksal wie Radhia», sagt Nadjia Mechergui. Sie kann Radhia verstehen, mit der sie zwar den Familiennamen teilt, von deren Tod sie jedoch erst von ihrer Nachbarin erfuhr. «Aber in den Himmel kommt sie jetzt nicht mehr», fügt sie hinzu. Im Islam ist jede Form des Selbstmords eine Sünde. Der Manager der Ausstellung, ein breiter Mann mit Zigarette in den verschwitzten Händen, stellt sich plötzlich vor die Töpferin. Dann sagt er aufgebracht: «Sejnane hat viel Schönes zu bieten, warum fragen immer alle nach den Verrückten, die sich anzünden?»

In Sejnane steht die Familie Mechergui neben der einbetonierten Satellitenschüssel vor ihrem Haus. Schon seit Tagen läuft der Fernseher nicht mehr. «Zu laut», sagt Meher Mechergui. Er hat sich eine Zigarette angezündet, greift mit der rechten Hand in den Baum und rupft ein trockenes Blatt heraus. Setzt sich auf die Treppenstufen. Nach langem Schweigen sagt er: Würden die Bitten seiner Schwester um Sozialhilfe für die Familie nicht erfüllt, dann «zündet sich mein Schwager mit allen fünf Kindern vor der Gemeindeverwaltung an». Langsam zerbröselt das Blatt zwischen seinen Fingern, die Krümel fallen auf den Boden.