Medien in Europa: JournalistInnen: Die neuen Volksfeinde

Immer wieder sorgen Gewalttaten gegen JournalistInnen für Schlagzeilen – zuletzt vermehrt auch in Europa. Dort haben sich die Arbeitsbedingungen für ReporterInnen tatsächlich gravierend verschlechtert. Das liegt auch an den immer autoritäreren Regierungen.

Eine Schmutzkampagne sei das, was über Bulgarien geschrieben werde, wetterte Bojko Borissow, Premierminister des osteuropäischen Landes, vergangene Woche. Stein des Anstosses war die internationale Berichterstattung im Fall Viktoria Marinowa. Die Leiche der dreissigjährigen bulgarischen Fernsehjournalistin war am 6. Oktober in ihrer Heimatstadt Ruse gefunden worden. Sofort wurde spekuliert, dass ihr Tod mit ihrer Arbeit zusammenhängen könnte. Weltweit wurde auf die missliche Lage der Medien in Bulgarien aufmerksam gemacht: Gewalt gegen JournalistInnen sowie die Konzentration der Medienmacht in wenigen Händen machen Bulgarien zu dem am schlechtesten platzierten EU-Land in der Rangliste der Pressefreiheit, die die nichtstaatliche Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) jedes Jahr erstellt.

Laut Borissow gibt es keine Beweise dafür, dass die Ermordung Marinowas in Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit steht. Tatsächlich hat die Polizei inzwischen den mutmasslichen Mörder und Vergewaltiger der Journalistin in Deutschland verhaftet. Die DNA des Festgenommenen stimme mit Spuren, die an der Kleidung des Opfers gefunden worden seien, «vollständig überein», teilte der zuständige Staatsanwalt mit. Aus den Indizien schloss er, dass es sich bei dem Mord um ein «spontanes Verbrechen» handelte.

Bulgariens Premier kommen diese Ermittlungsergebnisse gelegen, sprechen sie doch dafür, dass der Mord nichts mit Marinowas Arbeit zu tun hat. An den miserablen Bedingungen, unter denen bulgarische ReporterInnen generell ihre Arbeit verrichten müssen, ändert dies jedoch nichts – im Gegenteil, Borissows Tiraden gegen die Presse belegen, unter welchem Druck Medienschaffende in dem Land stehen. Für den Regierungschef sind die wahren Übeltäter die JournalistInnen: Diese lassen angeblich keine Gelegenheit aus, den bulgarischen Staat zu verunglimpfen. So hatte auch Marinowa in der letzten Fernsehsendung vor ihrem Tod zwei investigative Journalisten zu deren Recherchen über die mutmassliche Veruntreuung von EU-Geldern in Millionenhöhe durch bulgarische Geschäftsleute und Politiker interviewt. Die beiden sind nach wie vor davon überzeugt, dass der Mordfall mit den Recherchen zum Korruptionsskandal in Zusammenhang steht.

Kritische Stimmen unter Beschuss

Egal welche Wendung der Fall Marinowa noch nehmen sollte: Laut ROG steht fest, dass die Gewalt gegen JournalistInnen in den vergangenen Jahren weltweit zugenommen hat – auch in Europa. Es ist bezeichnend, dass heutzutage nach der Vergewaltigung und dem Mord an einer Journalistin sogleich davon ausgegangen wird, dass die Tat in Zusammenhang mit ihrem Beruf steht. Mittlerweile scheint es niemanden mehr zu überraschen, wenn JournalistInnen wegen ihrer Arbeit verfolgt werden. Laut ROG stellen immer mehr demokratisch gewählte europäische Staats- und Regierungschefs die Pressefreiheit infrage – und damit eine der Säulen pluralistischer Gesellschaften – und betrachten kritische Medien unverhohlen als Feinde.

In extremen Fällen bezahlen JournalistInnen für ihre Arbeit mit dem Leben – so wie die maltesische Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia und der slowakische Journalist Jan Kuciak, die beide ebenfalls Korruptionsskandalen auf der Spur waren. Sie hatten Verbindungen zwischen den politischen und wirtschaftlichen Eliten des Landes und dem organisierten Verbrechen recherchiert. In Polen verklagte derweil Verteidigungsminister Antoni Macierewicz den Antikorruptionsjournalisten Tomasz Piatek, nachdem dieser die Verbindungen des Ministers zur russischen Mafia aufgedeckt hatte.

Doch nicht nur die juristische Verfolgung von JournalistInnen hat zugenommen, auch mittels neuer Gesetze wird europaweit an der Ruhigstellung der Presse gearbeitet. So zielen derzeit gleich mehrere Gesetzesentwürfe in Tschechien darauf ab, das Strafmass für Verleumdung zu erhöhen, insbesondere im Fall der «Präsidentenbeleidigung». Die Medienbehörde in Frankreich ist befugt, Fernsehsendern Bussgelder aufzuerlegen und die Ausstrahlung von Sendungen zu unterbinden, wenn Inhalte als diskriminierend empfunden werden könnten, was allerdings behördliche Willkür begünstigt. In Serbien benutzt Präsident Aleksandar Vucic die regierungsnahe Presse, um kritische JournalistInnen einzuschüchtern und als Verräterinnen oder Spione in ausländischen Diensten zu diffamieren. In Italien bezeichnete Wirtschaftsminister Luigi Di Maio die Medien kürzlich als «unverantwortliche Feinde des Volks» und forderte Unternehmen mit staatlicher Beteiligung dazu auf, keine Inserate in Zeitungen und Zeitschriften mehr zu schalten.

Auch in Grossbritannien wurde während der Brexit-Kampagne aus Regierungskreisen scharf gegen die BBC geschossen. In Ungarn kontrolliert Ministerpräsident Viktor Orban die Berichterstattung und vergibt öffentliche Gelder und Lizenzen nur an regierungsfreundliche Medien. In Deutschland, Grossbritannien und neuerdings auch in Finnland geraten JournalistInnen zunehmend ins Visier von Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden. Eine Konsequenz dieser Zensur- und Gängelungsversuche dürfte auch das wachsende Misstrauen in der Bevölkerung gegenüber JournalistInnen sein.

Alle diese Massnahmen zielen letztlich darauf ab, die Medien unter staatliche Kontrolle zu bringen. Katja Gloger von ROG warnt: «Hass und Verachtung gegen JournalistInnen zu schüren, ist in Zeiten des Vormarschs populistischer Kräfte ein Spiel mit dem Feuer.»

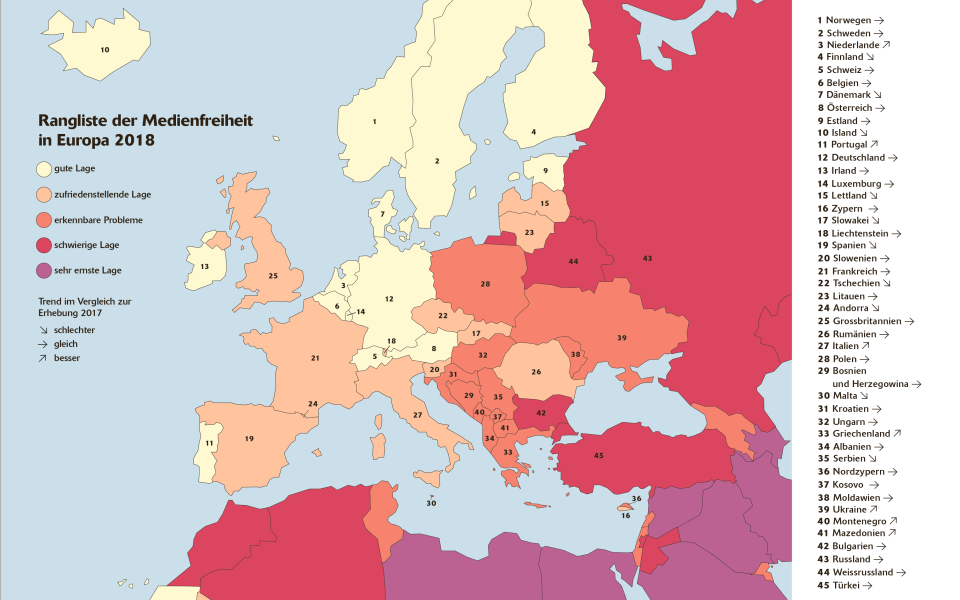

Die Verschlechterung der Situation von Medienschaffenden in Europa lässt sich auch an der Rangliste von ROG ablesen: 2013 waren 21 europäische Staaten unter den 30 bestplatzierten Ländern, 2018 sind es nur noch 18. Vier der fünf Länder, deren Platzierung sich in der neuen Rangliste der Pressefreiheit am stärksten verschlechtert hat, liegen ausserdem in Europa: Malta, Tschechien, die Slowakei und Serbien. Selbst in Skandinavien, wo das Recht auf freie Meinungsäusserung traditionell grossgeschrieben wird, geraten die Medien zunehmend in Bedrängnis. So etwa in Dänemark, wo vergangene Woche die Rundfunkgebühr abgeschafft wurde. Das zwingt die öffentlich-rechtlichen Sender dazu, bis zu 400 Stellen zu streichen. Mehrere Radio- und Fernsehstationen werden ausserdem bis zum Jahr 2020 eingestellt (vgl. «Für ‹dänisches Kulturerbe›» im Anschluss an diesen Text).

Frauen sind besonders gefährdet

Die Ursachen für die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen von JournalistInnen sind vielfältig: Zu ihnen zählen die Abnahme der Pressevielfalt sowie das Aufkommen neuer Gesetze, die beispielsweise den Schutz journalistischer Quellen bedrohen. Medienfeindliche Rhetorik aufseiten der PolitikerInnen trägt ihr Übriges dazu bei: Hetzkampagnen kreieren ein Klima, in dem Gewalt floriert, auch wenn ExpertInnen diese nicht direkt mit der ansteigenden Zahl von JournalistInnenmorden in Verbindung bringen.

Laut einer Studie der Internationalen Journalisten-Föderation sind vor allem weibliche Medienschaffende in einer prekären Lage. Die Studie besagt, dass nahezu die Hälfte aller Journalistinnen bereits einmal geschlechtsspezifische Gewalt bei der Arbeit erlebt haben. Dabei gehören Beschimpfungen, psychische Gewalt und sexuelle Belästigung zu den meistgenannten Vorfällen; in 38 Prozent der Fälle war der Täter ein Vorgesetzter. Beinahe ein Viertel aller Journalistinnen haben ausserdem schon physische Gewalt erlebt, etwa bei der Berichterstattung über politische Proteste. Auch im Netz werden Journalistinnen öfter beschimpft als ihre männlichen Kollegen, häufig wird ihnen dort mit Vergewaltigung gedroht. In einer Stellungnahme anlässlich des Falls Marinowa forderte die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, deshalb die europäischen Regierungen dazu auf, sofortige Massnahmen zum Schutz aller Medienschaffenden zu ergreifen. Die Zeiten scheinen solche Schritte jedenfalls zu erfordern.

Für «dänisches Kulturerbe»

Die DänInnen haben im März für die Abschaffung der Rundfunkgebühr gestimmt. Künftig wird der Service public durch Steuern finanziert, die deswegen auch erhöht werden. Ausserdem muss der dänische Rundfunk sein Budget bis 2023 um zwanzig Prozent kürzen. Darauf hatte sich die rechtsliberale Minderheitsregierung mit der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei, von deren Unterstützung die Regierung abhängt, geeinigt; für Letztere war die Abstimmung im März ein voller Erfolg. Das Kultusministerium gab zudem neue Programmrichtlinien für die Jahre 2019 bis 2023 bekannt. Im Kulturangebot soll nun vor allem das «dänische und christliche Kulturerbe» vermittelt werden, heisst es darin.