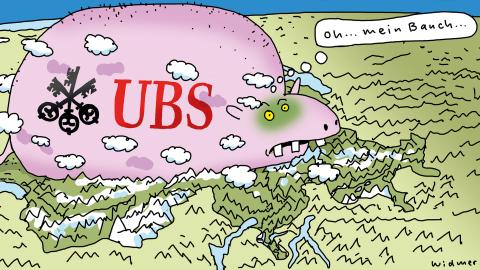

Die Macht der Banken: Der Chefbanker und sein Bundesrat

Zehn Jahre nach der UBS-Rettung sind die Banken wieder in der Offensive. Herbert Scheidt, Chef der Bankiervereinigung, kämpft um neue Märkte, gegen Regulierung und tiefere Steuern. Im Bundesrat hat er dafür einen Alliierten.

Sein Name sagt wohl nur wenigen etwas, doch Herbert Scheidt ist in Bundesbern ein einflussreicher Mann. Wenn der Chef der Schweizer Bankiervereinigung spricht, dann weiss er 3200 Milliarden Schweizer Franken in seinem Rücken. So hoch sind die aufeinandergetürmten Bilanzen der Banken, die er vertritt. Diese verwalten zudem eine Summe von 7300 Milliarden. Damit ist die Schweiz die grösste Vermögensverwalterin der Welt.

Der 67-Jährige aus dem Ruhrgebiet, ein kleiner, schmaler Mann mit gepflegtem weissem Haar, machte Karriere bei der Deutschen Bank, bevor er 2002 zu Vontobel wechselte. Dort führte er als CEO die Bank durch die Finanzkrise 2008. Fünf Jahre später folgte der Skandal um Ulrich Hoeness, den Präsidenten des FC Bayern München und Vontobel-Kunde, der von Deutschland wegen Steuerhinterziehung zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Scheidt war damals bereits Verwaltungsratspräsident der Bank. Chef der Bankiervereinigung, die ihren Sitz in Basel hat, wurde er 2016. Scheidt wollte sich für diesen Artikel nicht öffentlich in der WOZ äussern.

Zehn Jahre nachdem der Bund am 16. Oktober 2008 die UBS im Strudel der Finanzkrise mit 68 Milliarden Franken am Parlament vorbei retten musste, ist der Bankenverband – von der Öffentlichkeit beinahe unbemerkt – wieder in der Offensive. Unter anderem rücken die Banken in die aufstrebenden Märkte vor: nach Südamerika, in die Golfmonarchien und vor allem nach Asien. Mit tatkräftiger Hilfe des Bundes.

Nach der UBS-Rettung wurde für die Banken im Finanzdepartement ein eigenes Staatssekretariat für internationale Finanzfragen geschaffen, kurz SIF. Die Behörde, die neben der Marzilibahn im ehemaligen Luxushotel Bernerhof residiert, muss dafür schauen, dass die Schweiz über einen sowohl «sicheren» als auch «wettbewerbsfähigen» Finanzplatz verfügt. Zehn Jahre nach der Krise sind SVP-Finanzminister Ueli Maurer und das SIF heute vor allem damit beschäftigt, für die Interessen der Banken auf der Welt zu lobbyieren.

Die Türen des SIF stehen für Scheidt und seinen Verband weit offen. Wie die WOZ auf Grundlage des Öffentlichkeitsgesetzes recherchiert hat, traf Scheidt dieses Jahr achtzehn Mal SIF-Staatssekretär Jörg Gasser oder Maurer zum Gespräch – oft beide gemeinsam. Hinzu kommen 52 Brief-, Mail- oder Telefonkontakte. Und das sind nur die Verbindungen auf höchster Ebene, auf unteren Stufen sind die Kontakte des Verbands, der in Bern neben dem Zytgloggeturm ein Büro hat, und dem SIF alltäglich.

Maurer und sein SIF beschränken sich nicht darauf, zugunsten der Banken Abkommen mit anderen Ländern auszuhandeln: Sie machen auch PR-Reisen, auf denen Scheidt den SVP-Finanzminister um die ganze Welt begleitet. Fotos zeigen ihn zusammen mit Maurer beim chinesischen Finanzminister, bei Investitionsfonds in Singapur, mit Ministern in Brasilien und Argentinien oder zu Gast im Palast von Salman Ibn Abd al-Asis al-Saud, König von Saudi-Arabien, der derzeit mit seinem Krieg im Jemen eine humanitäre Katastrophe anrichtet (vgl. «‹Die Frauen müssen angehört werden›» ).

Mehr Freiheit, weniger Staat? Nicht, wenn es den Firmen nützt. Das SIF ist in weiten Teilen der verlängerte staatliche Arm der Bankiervereinigung in Bern. Das Ziel: die Gewinne der Banken steigern. Doch gibt es nicht auch VerliererInnen?

Rückblende: Nie wieder!

Nach der UBS-Rettung 2008 machte sich der Bundesrat daran, die Banken strenger zu regulieren. Wie lange hatte es doch geheissen, dass sich der Staat aus der Wirtschaft heraushalten solle – nun musste eine Bank mit Milliarden gerettet werden, weil sie «too big to fail» war: zu gross, um fallen gelassen zu werden, ohne dass sie das Land wirtschaftlich in den Abgrund gerissen hätte. Der Konsens, der sich damals übers ganze Land ausbreitete: Nie wieder!

Die Schweiz folgte den neuen internationalen Regeln des sogenannten Basler Ausschusses (Basel III), der im zylinderförmigen Hochhaus neben dem Hauptbahnhof Basel seinen Sitz hat. Unter Führung der BDP-Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf entschied die Schweiz, dass die Banken mehr eigenes Kapital halten müssten, das im Fall einer erneuten Finanzkrise die Verluste auffangen müsste. Bis Ende nächsten Jahres müssen UBS und Credit Suisse (CS) Eigenkapital in der Höhe von fünf Prozent ihrer Bilanzsumme halten.

Mit der Finanzkrise stieg auch der Druck auf das Steuerparadies Schweiz – dank des Bankgeheimnisses ein grosser Safe für unversteuerte Gelder. Die klammen Staaten machten sich auf die Suche nach ihrem Geld. 2014 gab sich die Schweiz geschlagen und akzeptierte den Automatischen Informationsaustausch von Bankdaten (AIA). Heute sind es rund sechzig Steuerämter, die von der Schweiz Bankdaten ihrer SteuerzahlerInnen bekommen oder künftig erhalten sollen. Verschärft wurde auch das Geldwäschereigesetz. Und schliesslich wurde auch die Aufsicht über die Banken gestärkt. Heute arbeiten 500 Mitarbeitende bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde (Finma), die ein paar Hundert Meter entfernt vom SIF liegt.

Die Jahre haben bei den Banken ihre Spuren hinterlassen. Die UBS sah sich gezwungen, ihr Investmentbanking zurückzustutzen. Zudem mussten die Banken mit dem Tod des Bankgeheimnisses ihr Geschäft in Europa und den USA mit unversteuerten Privatvermögen weitgehend aufgeben. Und schliesslich drücken die rekordtiefen Zinsen, mit denen die Zentralbanken die Wirtschaft am Leben halten, auf die Margen.

Der Kampf um neue Märkte

Vor diesem Hintergrund versucht Scheidt nun also mit der Hilfe von Finanzminister Maurer, den hiesigen Banken neue Geschäfte etwa in Südamerika, den Golfmonarchien und vor allem in Asien zu eröffnen. In China gab es gemäss der UBS 2016 erstmals mehr DollarmilliardärInnen als in den USA – und alle zwei Tage kommt jemand hinzu. Eine Klasse von Superreichen ist in Asien herangewachsen, die Privatjets, Paläste und ganze Inseln besitzen. Die Schweizer Banken wollen hier mitmischen.

Mit Erfolg: Die Hälfte der 7300 Milliarden, die von den hiesigen Banken verwaltet werden, sind aus dem Ausland. Damit haben sie 28 Prozent des weltweit grenzüberschreitend verwalteten Reichtums unter sich – noch immer gleich viel wie vor der Finanzkrise 2008.

Die Banken begeben sich damit in neue Geschäfte mit unversteuerten und korrupten Geldern. Der Ökonom Gabriel Zucman schätzt, dass 2014 rund 4700 Milliarden Euro unversteuert in Steueroasen lagen, dreissig Prozent davon in der Schweiz. Und das Problem ist nicht verschwunden: Ob in den Panama Papers 2016 oder in den Paradise Papers kurz darauf: Immer sind auch Schweizer Banken dabei. Die CS ist derzeit in Skandale um den Fussballverband Fifa, den brasilianischen Ölkonzern Petrobras und den venezolanischen Ölkonzern PDVSA verwickelt, andere Banken stecken in der Affäre rund um den malaysischen Staatsfonds 1MDB.

Während Scheidt und Finanzminister Maurer den Banken helfen, in die neuen Märkte vorzustossen, warnt der Chef der Finma, Mark Branson, immer wieder davor, dass die Banken damit immer grössere Geldwäschereirisiken eingingen. Branson muss verhindern, dass der Finanzplatz damit der Schweiz schadet. Doch die grossen VerliererInnen liegen ausserhalb der Schweiz: Es sind die Menschen in Brasilien, Venezuela oder Malaysia, denen dadurch Milliarden entgehen.

Auf der Rangliste des NGO-Verbunds Tax Justice Network über die intransparentesten Steueroasen rangiert die Schweiz nach wie vor auf Platz eins. Dominik Gross von Alliance Sud weist darauf hin, dass die Schweiz mit vielen Entwicklungsländern keinen Automatischen Informationsaustausch (AIA) unterhält, weil diese nicht in der Lage seien, die Daten zu verwalten. Viele Geschäfte, ergänzt Andreas Missbach von Public Eye, funktionierten zudem mit Offshorekonstrukten, mit denen die aktuellen Transparenzregeln umgangen würden. Martin Hilti von Transparency International kritisiert das lückenhafte Geldwäschereigesetz, das derzeit allerdings in Revision ist. «Zudem müssen sich die Banken endlich an die bestehenden Regeln halten.»

Gross fordert, dass der Bundesrat mit Entwicklungsländern, die Schwierigkeiten haben, den AIA probeweise einseitig einführt: «Das fördert das technische Know-how vor Ort.» Alle drei NGOs verlangen zudem ein strengeres Geldwäschereigesetz sowie ein öffentliches Register, das festhält, wer hinter den Firmenkonstrukten steckt. Nur so sei es möglich zu wissen, wem das Geld tatsächlich gehört. Die Bankiervereinigung sagt auf Anfrage, dass die Banken kein Interesse an kriminellen Geldern hätten und genaue Abklärungen vornehmen würden. Zudem schreibt der Verband, dass er ein öffentliches Register befürworten würde.

Doch Scheidt kämpft nicht nur um neue Geschäfte. Zehn Jahre nach der Finanzkrise wenden sich er und sein Verband auch gegen die Regulierungen, die die Schweiz den Banken auferlegt hat, um eine erneute Bankenrettung zu verhindern. Das machte Scheidt letzten September an der Jahreskonferenz des Verbands in Genf unmissverständlich klar. In seiner Präsidialrede forderte er, dass die Schweiz neben der «Stabilität» wieder auf die «Wettbewerbsfähigkeit» der Banken achten müsse. Dafür brauche es «Kompromisse» seitens der Behörden, sagte Scheidt in den Saal – in dem als Gast auch SVP-Finanzminister Maurer sass.

Der Kampf gegen die Regulierung

Weltweit ist derzeit ein Backlash gegen die Bankenregulierung im Gang, wie etwa die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, jüngst besorgt konstatierte: «Politiker stehen unter substanziellem Druck der Bankenindustrie, die Post-Krisen-Regulierung zurückzufahren.» UBS-Chef Sergio Ermotti drohte vor einem Jahr gegenüber dem Newsunternehmen Bloomberg gar mit dem Wegzug der UBS aus der Schweiz.

Dabei sind sich ExpertInnen einig, dass die heutigen Auflagen das absolute Minimum sind. Es sind durchaus Krisen denkbar, bei denen Banken auch mit fünf Prozent Eigenkapital kollabieren würden. Neben Lagarde verlangt etwa auch der Ökonom Martin Hellwig, eine Koryphäe auf dem Gebiet, mehr Eigenkapital – nämlich über zwanzig Prozent. Der ehemalige Finma-Direktor Daniel Zuberbühler, der an der Rettung der UBS beteiligt war, forderte jüngst zehn Prozent Eigenkapital. Denn im Verhältnis zur Grösse der Schweiz, die im Notfall einspringen müsste, so Zuberbühler, seien die UBS und die CS riesig.

Die Bilanzen der Grossbanken entsprechen über 130 Prozent des Schweizer Bruttoinlandsprodukts. Im Fall von Goldman Sachs sind es 7 Prozent des US-BIP.

Gleichzeitig gehen die Banken erneut immer höhere Risiken ein, wie der IWF kritisiert. Weltweit würden die Schulden wachsen, das Risiko einer neuen Finanzkrise sei entsprechend hoch. Im Fokus stehen sogenannte Leveraged Loans, Kredite an hoch verschuldete Firmen, bei denen die CS ganz vorne mitmischt. Seit 2009 ist die jährliche Menge solcher neuer Kredite von 100 auf 800 Milliarden US-Dollar geklettert, mehr als kurz vor Ausbruch der Finanzkrise. Die CS sah sich kürzlich gezwungen, ihren AktionärInnen einen Brief zu schicken, in dem sie in Bezug auf die entsprechenden Risiken zu beschwichtigen versuchte.

Zusätzliche Auflagen fordert die Schweizerische Nationalbank (SNB) zudem für Banken, die ihr Geschäft mit Hypotheken in der Schweiz machen. Vizedirektor Fritz Zurbrügg kritisiert, dass Institute wie Raiffeisen in den letzten Jahren angesichts tiefer Zinsen immer mehr Hypotheken vergeben haben. Sollten die Zinsen wieder steigen, könnte es erneut wie Anfang der neunziger Jahre zum grossen Immobiliencrash kommen.

Scheidt stellt sich nicht nur gegen zusätzliches Eigenkapital und neue Auflagen zur Verhinderung einer Immobilienblase – die gemäss der Bankiervereinigung höchstens punktuell angegangen werden solle. Scheidt hat auch bestehende Regulierungen im Visier. Das gilt für die Übernahme der letzten Auflagen, die der Basler Ausschuss vor einem Jahr publiziert hat. Im Jargon: Finalizing Basel III. Sie sollen dafür sorgen, dass die Banken ihre Risiken nicht kleinrechnen können, um weniger Kapital halten zu müssen. Obwohl bereits kurz nach der Finanzkrise beschlossen worden war, dass diese eingeführt werden sollen, spricht der Bankierverband nun von «Basel IV», um sie als zusätzliche Regulierung zu delegitimieren.

Hinter den Kulissen wird gekämpft: Der Verband hat kein Interesse daran, dass die Regeln streng, und auch nicht, dass sie schnell umgesetzt werden. Auf Anfrage heisst es, dass die Schweiz die Regeln nicht rigoroser als andere Länder anwenden solle. Zudem sind die Kantonalbanken der Meinung, dass die Regeln für sie nicht gelten, wie das SIF freimütig bestätigt – um auf Nachfrage die Aussage zu relativieren. Hinzu kommt, dass UBS und CS noch immer nicht so organisiert sind, dass man sie im Krisenfall auflösen könnte, wie die SNB bemängelt. Kurz: Zehn Jahre nach der UBS-Rettung wäre es noch immer nicht möglich, eine taumelnde Bank fallen zu lassen.

Scheidt und der Bankenverband lobbyieren derzeit aber auch stark unter der Bundeshauskuppel. In letzter Zeit haben BDP, FDP und SVP eine Welle an Vorstössen eingereicht, die der Finma die Flügel stutzen wollen. Am weitesten geht SVP-Nationalrat Alfred Heer, Verwaltungsrat des Vermögensverwalters Corum, der verlangte, dass die Finma in die Verwaltung integriert werde. Im Klartext: dass sie Teil des SIF wird. Der Bankierverband sagt jedoch auf Anfrage, dass er dieses Anliegen nicht unterstützte.

Heer, der seinen Vorstoss inzwischen zurückgezogen hat, ebnete damit jedoch den Weg für BDP-Nationalrat Martin Landolt. Dessen Vorstoss verlangt, die Finma unter stärkere politische Kontrolle zu stellen und ihr die Regulierung zu untersagen, um sie auf die Aufsicht zu beschränken. Das ist eigentlich bereits heute so: Die Finma untersteht der Aufsicht des Parlaments; Gesetz und Verordnungen werden vom Parlament und vom Bundesrat gemacht, die Finma regelt nur ihre technische Umsetzung. KritikerInnen sagen, dass sie damit faktisch doch reguliere und ihre Kompetenzen teilweise auch überschreite. Landolt, der Heers Vorstoss unterstützt hat, sagt auf Nachfrage, er habe damit nur Druck aufbauen wollen. Er relativiert auch seinen Vorstoss – er wolle nur eine Standortbestimmung.

Landolt, bis 2013 UBS-Berater, arbeitete zuvor unter Scheidt bei der Bank Vontobel. Beide Seiten beteuern allerdings, dass der Vorstoss nicht aus der Feder der Bankiervereinigung stamme. Diese allerdings nutzt den Vorstoss nun, um Druck zu machen. Die Kompetenzen der Finma, kritisierte Scheidt kürzlich im Schweizer Fernsehen, lägen «ausserhalb einer ordentlichen Gewaltentrennung». Die Finma solle sich auf die Aufsicht beschränken und sich nicht etwa in die Zusammensetzung von Verwaltungsräten einmischen. Allerdings hat die ständerätliche Geschäftsprüfungskommission in einer Untersuchung festgehalten, dass die Finma ihre Kompetenz nicht überschreite.

Das Parlament von SVP bis GLP ist Landolt letzte Woche gefolgt. Die Finma, so wurde beteuert, solle keinesfalls geschwächt werden. Gleichzeitig eröffnete der Kommissionssprecher, CVP-Ständerat Pirmin Bischof, dass die Kommission mehrheitlich der Meinung sei, dass sich die Banken eigentlich selber regulieren sollten – dies leider aber wegen der Regulierungsdichte nicht möglich sei. Auch Maurer sagte, die Finma nicht schwächen zu wollen, und kündigte noch vor Motionsannahme die Überarbeitung der Finma-Verordnung an.

Die Linke hielt entgegen, dass sich die Aufsicht bewährt habe und dass dies die Finma zu schwächen drohe. Die abtretende SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer hatte bereits Anfang Jahr gewarnt: «Ich habe schwer den Verdacht, dass die bürgerliche Mehrheit ein Ziel hat: Sie will die Finma ausschalten, die Aufsicht schwächen.» Für die Banken bedeutet weniger Regulierung mehr Gewinn, für die Bevölkerung steigt das Risiko, dass sie irgendwann wieder bezahlen muss.

Scheidts Gehilfe im Bundesrat

Die Türen des SIF stehen für Scheidt nicht nur weit offen, Maurer macht sich zu seinem Gehilfen. An der Bankierjahrestagung letzten September trat nach Scheidt der SVP-Finanzminister selber auf die Bühne und hielt eine Rede, die an Dreistigkeit kaum zu übertreffen ist, bis jetzt aber kaum zur Kenntnis genommen wurde: Nachdem er sich bei den Banken für die Steuern bedankte, warnte Maurer vor der «Kontrollitis», die nach der UBS-Rettung um sich gegriffen habe, und verstieg sich zur Suggestivfrage: «Weshalb sollen wir der Branche nicht mehr vertrauen als Beamten, die das kontrollieren?» Die Banken müssten sich selber beaufsichtigen – auch wenn halt hin und wieder mal eine «vom Karren» falle.

Maurer ist der Mann, der an den Schaltstellen der Bankenregulierung sitzt – SNB und Finma haben lediglich Beratungskompetenz. Er kontrolliert nicht nur die von ihm angekündigte neue Finma-Verordnung. Er ist auch zuständig für die Gesetze zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche, darunter für die laufende Revision. Es wäre an ihm, die breit geforderte Erhöhung der Eigenkapitalvorschriften zu prüfen. Er hat es in der Hand, per Verordnung etwas gegen die Immobilienblase zu tun. Und er ist dafür zuständig, dass die letzten Regeln des Basler Ausschusses auch konsequent umgesetzt werden.

Wie sich Maurer zu Scheidts Gehilfen macht, zeigte sich vor allem vor einem Jahr, als die EU der Schweiz drohte, ihre Börse nicht mehr als «äquivalent» anzuerkennen. Maurer nutzte die nationale Empörung, um kurz vor Weihnachten einen lange gehegten Wunsch der Bankiervereinigung auf die Liste von Giftpfeilen zu setzen, mit denen der Bundesrat der EU antworten will: die Abschaffung der Stempelabgabe – einer Steuer auf die Ausgabe und den Handel etwa von Aktien, die den hiesigen Kapitalmarkt unattraktiv mache, wie die Bankiervereinigung klagt.

Offenbar setzte Maurer den Wunsch von Scheidts Bankiervereinigung in letzter Minute auf die Liste, womit er selbst InsiderInnen überraschte – die Forderung liegt gemäss SIF noch immer auf dem Tisch. Das würde einen Steuerausfall von 2,4 Milliarden Franken bedeuten. Das ist mehr, als alle Banken zusammen heute jährlich an Steuern zahlen.

Bankgeheimnis über alles

Die Geschichte der Bankiervereinigung, 1912 in Basel gegründet, ist geprägt von der Verteidigung des Bankgeheimnisses, das international immer wieder unter Druck geriet. Das 1935 gesetzlich verankerte Bankgeheimnis ermöglichte es Schweizer Banken, schmutziges Geld aus dem Ausland anzulocken. Nach der «Pariser Affäre» 1932, in der zwei Banker eines Basler Instituts verhaftet worden waren, weil sie französischen Staatsbürgern bei der Umgehung von Steuern geholfen hatten, geriet die Schweiz von Frankreich jahrelang unter Beschuss – nach dem Zweiten Weltkrieg auch von den USA.

1978 geriet der Verband zudem von innen durch die Bankeninitiative in Bedrängnis, mit der Linke und NGOs das Bankgeheimnis abschaffen wollten. In den neunziger Jahren folgte die Affäre rund um die nachrichtenlosen Vermögen von JüdInnen, die im Zweiten Weltkrieg ermordet worden waren. Nach der Finanzkrise 2008 wurde der internationale Druck so gross, dass auch die Bankiervereinigung einsah, dass das Bankgeheimnis gegenüber dem Ausland nicht mehr zu retten war. 2014 rückte die Schweiz vom Bankgeheimnis ab – gegenüber den Schweizer Steuerbehörden lebt es jedoch weiter.