Atommüll: «Man muss die Entsorgung völlig neu denken»

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Marcos Buser mit der Frage, wie man Atommüll sicher entsorgen könnte. Von der atomkritischen Seite wechselte der Geologe in die Institutionen – bis er sich mit ihnen überwarf, weil seine Kritik wirkungslos verhallte. Jetzt hat er ein Buch geschrieben.

WOZ: Herr Buser, Sie sagen, ein Endlager, so wie es die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) plant, wird nicht funktionieren. Warum?

Marcos Buser: Da gibt es viele Gründe. Die Endlagersuche ist strukturell falsch organisiert. Aber auch das Konzept der Nagra taugt wenig.

Zurzeit plant die Nagra mehrere Probebohrungen – aktuell sind sie in Bülach am Bohren. Was ist falsch daran?

Es geht nicht um die einzelne Sondierbohrung, es geht um die Grundidee: Man will den Atommüll in 500 bis 700 Metern Tiefe vergraben. Die Nutzung des Untergrunds wird in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten massiv zunehmen. Man wird die Erdwärme nutzen oder Rohstoffe fördern wollen. Da ist es ungünstig, wenn mittendrin ein Endlager mit radioaktivem Müll liegt.

Was wäre dann die Lösung?

Man hat immer nur dieses eine Entsorgungsmodell untersucht, auch in Schweden, in Finnland oder den USA: einen Stollen in den Untergrund graben, Atommüll rein, verfüllen, abschliessen, vergessen. Derweil gäbe es andere Möglichkeiten. Ich arbeite zurzeit mit einer Gruppe ausländischer Experten an einem Bericht, der die verschiedenen alternativen Konzepte aufzeigen soll. Der Bericht wird im Herbst fertig.

Können Sie ein Beispiel geben?

Man könnte den Atommüll viel tiefer – mehrere Kilometer unter der Erdoberfläche – entsorgen. Früher ging das nicht, aber heute hat man technisch ganz andere Möglichkeiten. Meiner Meinung nach müssten wir die gesamte Entsorgung fundamental neu denken: das Konzept, die Organisation der Nagra, die Finanzierung, das Zwischenlager, einfach alles.

Was ist schlecht an den Zwischenlagern?

Der hochradioaktive Abfall steht überall auf der Welt an der Oberfläche herum, und zwar in schlecht geschützten Zwischenlagern. Nirgends ist ein funktionsfähiges Endlager in Sicht. Die ganze Entsorgung basiert auf Zeitplänen, die nie realistisch waren und nie eingehalten wurden. 1978/79 hat die Nagra zum Beispiel geschrieben, dass das Endlager für hochaktive Abfälle 1990 in Betrieb gehen und zwei Milliarden Franken kosten würde. Heute geht die Nagra davon aus, dass das Hochaktivlager 2060 in Betrieb geht. Offiziell soll die gesamte Entsorgung 25 Milliarden kosten. Es ist aber wahrscheinlich, dass es um ein Vielfaches teurer wird. Die Nagra hat schon mehr als eine Milliarde in den Sand gesetzt, aber niemand spricht darüber.

Wer kontrolliert die Nagra?

Gute Frage. Eines der Kernprobleme ist, dass man die Atommüllentsorgung nach dem Verursacherprinzip lösen will. Grundsätzlich klingt das sinnvoll. Wer Müll verursacht, soll auch für dessen Entsorgung aufkommen. Es ist aber völlig falsch, dem Verursacher auch gleich die Endlagersuche zu überlassen. Die Nagra gehört ja den AKW-Betreibern. Und die AKWs gehören den Kantonen.

Sind die nicht daran interessiert, die AKWs und die Nagra zu kontrollieren?

Da haben wir grosse ökonomische und strukturelle Interessenkonflikte. Im Verwaltungsrat der Axpo sassen immer einflussreiche Regierungsräte. Die Axpo ist die einflussreichste AKW-Betreiberin. Sie gehört den Nordostschweizer Kantonen und hat ihnen während Jahrzehnten Millionen und Abermillionen an Dividenden in die Kassen gespült. Die Kantone wollten das Geld – und machten im Gegenzug, was die Axpo vorgab. Die Wirtschaft unterwanderte sozusagen die Politik.

Wie würden Sie die Nagra aufstellen?

Man müsste sie den AKW-Betreibern wegnehmen. Klar sollen die Betreiber für die Entsorgung bezahlen, aber sie sollten nicht für die Umsetzung des Endlagerprojekts verantwortlich sein. Wenn man ihnen diese Verantwortung überlässt, stiehlt man sich aus der Verantwortung.

Wer ist «man»?

Der Bund und wir alle, die das zulassen. Aus meiner Sicht könnte man die Nagra vielleicht in einen öffentlich kontrollierten Fonds oder eine Stiftung umformen.

Nochmals zum Zwischenlager. Ich habe nicht ganz verstanden, was Sie fordern?

Heute steht der hochradioaktive Abfall in Zwischenlagern, ungeschützt vor Terroranschlägen und anderen Bedrohungen wie Flugzeugabstürzen. Man beteuert zwar, dass die Castorbehälter, in denen der Müll aufbewahrt wird, einen Sturz aus acht Metern Höhe unbeschadet überstehen würden. Der Behälter soll auch eine halbe Stunde in einem Feuer liegen können, ohne Schaden zu nehmen. Doch wenn ein grosses Flugzeug aufs Zwischenlager abstürzt, hat man den Brand nicht in einer halben Stunde gelöscht. Die Castoren brutzeln, werden weich, das radioaktive Material kann austreten. Klar ist die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, gering, aber wenn es passiert, sind die Auswirkungen gigantisch. Mein Vorschlag wäre deshalb, dass man ein gesichertes, unterirdisches Zwischenlager baut. Da könnte der Müll gut bewacht werden, und man bekäme Zeit, das Problem neu anzugehen.

Für wie lange?

Für 100, höchstens 300 Jahre.

Sie waren in den siebziger Jahren einer der Ersten, die sich kritisch mit Endlagerfragen beschäftigten. Nicht alle AKW-Kritikerinnen und -Kritiker fanden das gut, weil in der Anti-AKW-Bewegung der Konsens herrschte: Solange noch AKWs in Betrieb sind, helfen wir bei der Lösung des Endlagerproblems nicht mit.

Das ist richtig. Damals war es sehr schwierig für mich. Ich hatte richtig Streit mit den führenden Köpfen der Schweizerischen Energiestiftung und bin später dann auch ausgetreten. Sie wollten partout nicht über die Endlagerproblematik nachdenken. Mein Glück war, dass ich mir danach beruflich mit der Sanierung von Sondermülldeponien im Kanton Jura einen unabhängigen Ruf erarbeiten konnte.

Sie waren später in zwei Bundeskommissionen, die sich mit Endlagerfragen beschäftigten. Aus der Kommission für nukleare Sicherheit traten Sie 2012 unter Protest aus. Warum?

Ich bin mit meiner Kritik einfach nicht durchgedrungen. Es ging nicht um einen persönlichen Konflikt – aber strukturell war es unmöglich, sich einzubringen. Es ist wie heute mit dem sogenannten Partizipationsverfahren: Die Leute in den potenziellen Standortgemeinden dürfen «partizipieren». Es gibt Veranstaltungen, die Nagra erklärt, was sie plant. Die Leute können zuhören, auch Forderungen dürfen sie stellen. Was sie aber am Ende nicht können, ist entscheiden. Die ganze Schweiz wird abstimmen, ob man bei ihnen ein Endlager baut. Sie haben nichts zu sagen. Das geht einfach nicht.

Wie würden Sie es machen?

Die Leute der Standortgemeinden sollten das Recht haben, in Sachfragen mitzureden und mitzuentscheiden. Und sie müssen auch ein Vetorecht haben. Wie das alles konkret gehen könnte, steht in meinem nächsten Buch, an dem ich gerade arbeite.

Marcos Buser (69) betreute grosse Abfallprojekte in der Schweiz wie auch in den Nachbarländern. Er war unter anderem auch Mitglied der Expertenkommission für das Schweizer Endlagerkonzept (1999–2002) und der Eidgenössischen Kommission für nukleare Sicherheit (2008–2012).

Marcos Buser: «Wohin mit dem Atommüll. Das nukleare Abenteuer und seine Folgen. Ein Tatsachenbericht». Rotpunktverlag. Zürich 2019. 256 Seiten. 26 Franken.

Die Endlagersuche der Nagra

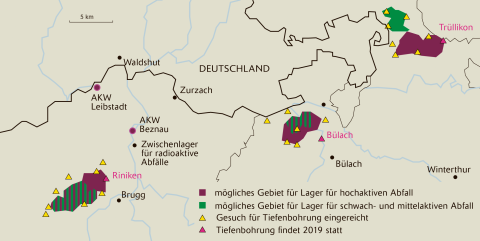

Seit vielen Jahren sucht die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) in der Schweiz nach einem Standort für den Atommüll. Aktuell hat sie drei Gebiete ausgesondert, die infrage kommen könnten: das favorisierte Gebiet «Zürich Nordost» im Zürcher Weinland, das Gebiet «Nördlich Lägern» in der Nähe von Bülach und das Gebiet «Jura Ost» westlich von Brugg. In allen drei Regionen müssen noch Sondierbohrungen gemacht werden.

Es braucht am Ende zwei Lager, eines für den sogenannten hochaktiven Abfall und eines für schwach- und mittelaktiven Abfall. Der mittel- und schwachaktive Abfall fällt vor allem beim Rückbau der AKWs an. Er ist weniger gefährlich als der hochaktive Abfall und hat auch kürzere Halbwertszeiten. Der hochaktive Abfall besteht vor allem aus abgebranntem Kernbrennstoff und enthält viele gefährliche Stoffe wie zum Beispiel Plutonium, das eine hohe Radioaktivität und eine Halbwertszeit von 23 000 Jahren hat. Die abgebrannten Brennelemente liegen heute entweder in den Abklingbecken bei den AKWs oder sind im Zwischenlager für radioaktive Abfälle in Würenlingen, nördlich von Brugg, untergebracht.